ニッポンホオナガスズメバチとは?巣の場所や駆除方法も解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- スズメバチ:13,000円

- オオスズメバチ:25,000 円

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

日本のハチによる被害でよく耳にするのがスズメバチ。

スズメバチにはさまざまな種類が存在し、その性格や巣をつくる場所、人への危険度も異なります。

この記事では、スズメバチの一種であるニッポンホオナガスズメバチについて、巣をつくる場所の特徴や人への危険性をわかりやすく解説します。

・ニッポンホオナガスズメバチの特徴

・ニッポンホオナガスズメバチの攻撃性

・ニッポンホオナガスズメバチと似ているハチと見分け方

・ニッポンホオナガスズメバチが巣をつくる場所

・ニッポンホオナガスズメバチに遭遇したときの対処法

・スズメバチに共通する駆除道具や駆除方法

スズメバチとは

.jpg)

スズメバチはハチ目細腰亜目有剣下目スズメバチ上科スズメバチ科スズメバチ亜科に属する昆虫の総称です。

このスズメバチ亜科のなかでもさらに4種類に分けられます。

| スズメバチの分類 | 種類 |

| スズメバチ属 (Vespa) |

オオスズメバチ、キイロスズメバチ、モンスズメバチ、チャイロスズメバチ、ツマグロスズメバチ、ツマアカスズメバチ、コガタスズメバチ、ヒメスズメバチ など |

| クロスズメバチ属 (Vespula) |

クロスズメバチ、シダクロスズメバチ、ツヤクロスズメバチ、キオビクロスズメバチ など |

| ホオナガスズメバチ属 (Dolichovespula) |

ヤドリホオナガスズメバチ、キオビホオナガスズメバチ、シロオビホオナガスズメバチ、ニッポンホオナガスズメバチ など |

| ヤミスズメバチ属 (Provespa) |

ナミヤミスズメバチ、タイリクヤミスズメバチ、オオヤミスズメバチ |

日本に生息しているのはスズメバチ属、クロスズメバチ属、ホオナガスズメバチ属の3種類です。

ヤミスズメバチ属はタイ、ベトナムなどの東南アジアに生息しています。

攻撃性が高く日本で刺傷被害が多いのはスズメバチ属のハチで、オオスズメバチやキイロスズメバチなどが分類されています。

日本産有剣ハチ類図鑑|寺山守・須田博久 編著

日本の真社会性ハチ|高見澤 今朝雄 著

ニッポンホオナガスズメバチってどんなハチ?

ニッポンホオナガスズメバチの基本情報

| 和名 | ニッポンホオナガスズメバチ |

| 学名 | Dolichovespula saxonica nipponica |

| 分類 | ハチ目細腰亜目有剣下目スズメバチ上科 スズメバチ科スズメバチ亜科ホオナガスズメバチ属 |

| 体長 | 女王バチ:1.6~1.9cm 働きバチ:1.1~1.5cm オスバチ:1.3~1.5cm |

| 巣の場所 | 開放空間(木の枝、軒下など) 閉鎖空間(屋根裏、壁間、土の中など) |

| 巣の規模 | 巣盤:3~4枚 育房:300~2,400房 |

| 巣の特徴 | 灰色の提灯状 |

| 主な餌 | 幼虫:ハエやアブなど小型昆虫を肉団子状にしたもの 成虫:幼虫の分泌液や樹液など |

| 生息域 | 北海道、利尻島、本州 |

ニッポンホオナガスズメバチは、中国やモンゴルなどに生息するサクソンホオナガスズメバチの日本産亜種で、ホオナガスズメバチ属に分類されるスズメバチです。

全体が黒色で白色または淡黄色の縞模様を持ちます。

北海道では平地にも生息していますが、本州では標高700m以上の高い山地で生息が確認されています。

日本昆虫目録 第9巻 膜翅目 第3部 細腰亜目有剣類|一般社団法人 日本昆虫学会 発行

日本の真社会性ハチ|高見澤 今朝雄 著

ニッポンホオナガスズメバチの生態

ニッポンホオナガスズメバチは他種のスズメバチ同様に群れを成して生活し、巣の中で分業が行われる社会性昆虫です。

女王バチ、働きバチ、オスバチはそれぞれ役割が違います。

| ニッポンホオナガスズメバチの分業 | |

| 初代女王バチ |

・初期巣の形成(巣づくり、餌集め、初期の幼虫の育成) ・産卵 ・毒針を持つ |

| 働きバチ | ・巣の拡張と維持 ・幼虫の育成(狩りをして餌を運ぶ) ・巣の中の温度調節 ・外敵から群れを守る ・毒針を持つ |

| オスバチ | ・新女王バチとの交尾 ・巣の拡張や幼虫の育成はしない ・毒針を持たない |

| 新女王バチ | ・オスバチと交尾をしたのちに越冬 ・翌年の春から初期巣を形成し産卵 |

腹部に毒針を持つハチは有剣類と呼ばれ、ニッポンホオナガスズメバチも有剣類に含まれます。

毒針はもともとメスの産卵管が変化したものであるため、オスバチは毒針がありません。

初代女王バチ

初代女王バチは5月頃から行動を開始し、初期は単独で巣づくりと幼虫の育成を行います。

1匹で複数の幼虫を育てなければならないため、餌を運ぶのも一苦労です。

そのため、初期に女王バチに育てられてた働きバチは餌の量が少なく体が小さくなる傾向にあります。

働きバチ

働きバチは群れのすべての労働を担当します。

具体的には初代女王バチが作成した初期の小さな巣の拡張や維持やハエやアブなどの小型昆虫を狩り肉団子状にして幼虫に与え育成することが主な仕事です。

巣の中の温度調節をするために巣に水を持ち帰り散布させる働きバチや入口で羽を動かして巣の中に空気を送り込む役割の働きバチもいます。

この行動は気化熱を利用して巣の中の温度を下げる目的があります。

ニッポンスズメバチの働きバチは50~150匹ほどで群れが形成されます。

オスバチ

オスバチは8月~9月頃に羽化します。

役割は繁殖行動のみ。

働きバチのように巣の拡張や幼虫の育児をすることはありません。

新女王バチが巣を旅立つ頃に巣の外に出て、別の巣の新女王バチと交尾をします。

交尾を終えたオスバチは死滅します。

新女王バチ

新女王バチは8~9月頃に羽化します。

羽化した後は、翌年に初代女王バチとして活動するためにオスバチと交尾をした後、樹木の空洞や木の幹の苔下、落ち葉の中などで

越冬します。

越冬した新女王バチは翌年の5月頃から初代女王バチとして行動を開始します。

日本の真社会性ハチ|高見澤 今朝雄 著

日本産有剣ハチ類図鑑|寺山守・須田博久 編著

ニッポンホオナガスズメバチの攻撃性について

ニッポンホオナガスズメバチが分類されるホオナガスズメバチ属は、同属のなかでも種類によって攻撃性に差があります。

ニッポンホオナガスズメバチの攻撃性は強くないとされているものの、不用意に近づいてわざと刺激をするようなことがあれば集団で攻撃される恐れがあります。

ニッポンホオナガスズメバチを見かけても絶対に近づかないようにしましょう。

ニッポンホオナガスズメバチと見間違いやすいハチ

ニッポンホオナガスズメバチと似ている見た目をしているのがクロスズメバチです。

その生態や見た目、見分け方について紹介します。

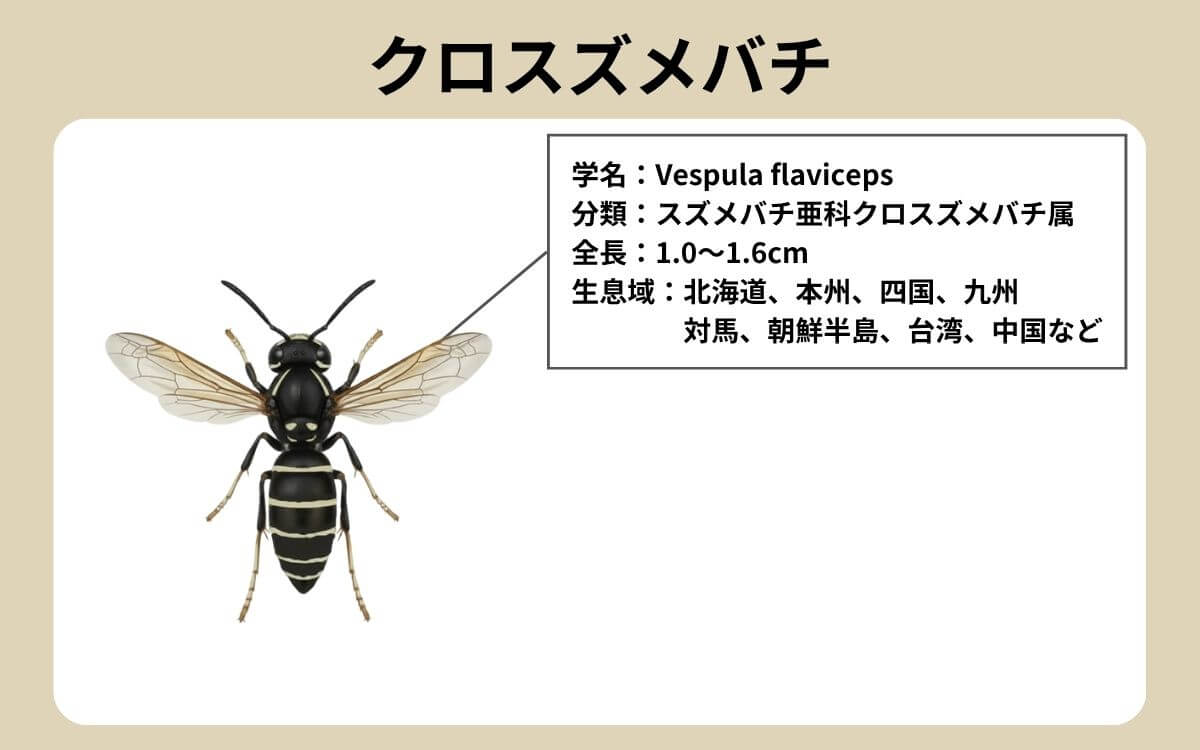

クロスズメバチ

クロスズメバチの基本情報

| 和名 | クロスズメバチ |

| 学名 | Vespula flaviceps |

| 分類 | ハチ目細腰亜目有剣下目スズメバチ上科 スズメバチ科スズメバチ亜科クロスズメバチ属 |

| 体長 | 女王バチ:1.4~1.6cm 働きバチ:1.0~1.3cm オスバチ:1.2~1.4cm |

| 巣の場所 | 閉鎖空間(主に土の中) 稀に木の洞、建物の屋根裏や壁の隙間 |

| 巣の規模 | 巣盤:8~12枚 育房:8,000~12,000房 |

| 巣の特徴 | 茶色または黄褐色 |

| 主な餌 | 幼虫:クモや昆虫などを肉団子状にしたもの 成虫:幼虫の分泌液や樹液など |

| 生息域 | 北海道、本州、四国、九州、対馬、朝鮮半島、台湾、中国、ロシア(沿海州)、インド、ミャンマー |

クロスズメバチはクロスズメバチ属(Vespula)に分類されるスズメバチです。

クロスズメバチ属は他のスズメバチに比べて小型で攻撃性が低くおとなしい性格をしています。

体全体が黒いことからクロスズメバチと名づけられており、中部地方では「ヘボ」や「地蜂」と呼ばれ食用のハチとして親しまれています。

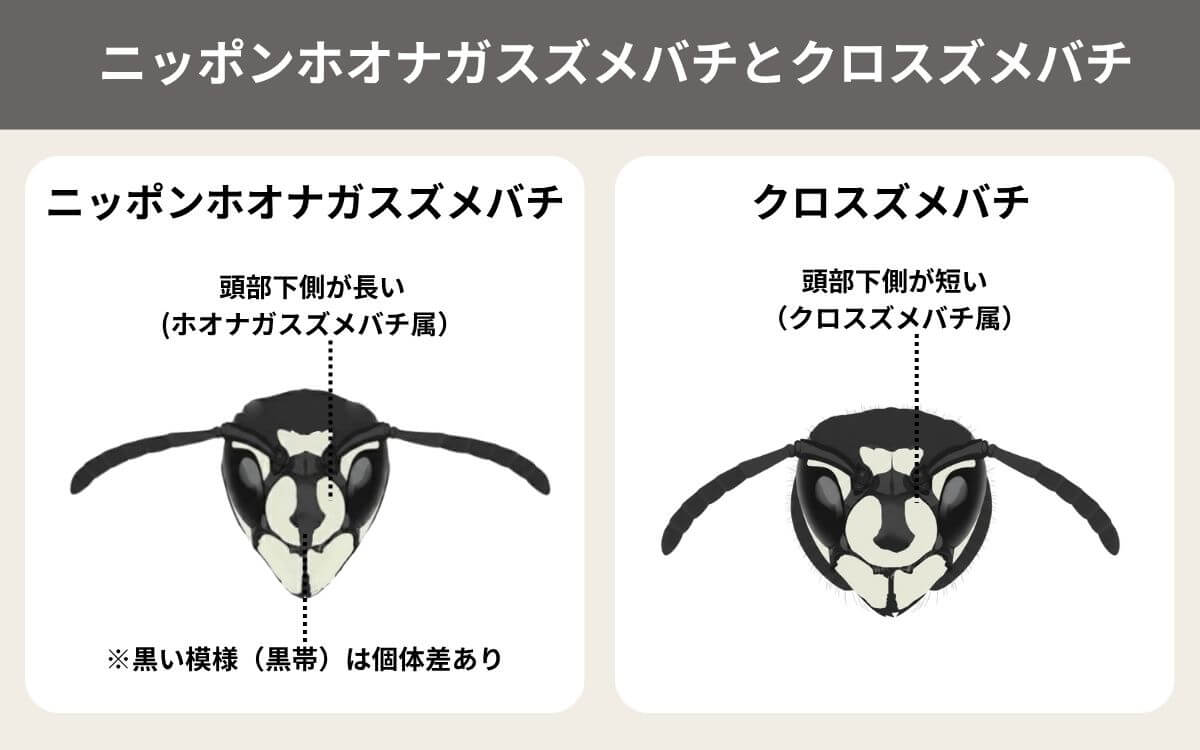

ニッポンホオナガスズメバチとクロスズメバチの見分け方

ニッポンホオナガスズメバチとクロスズメバチは、体の大きさや色など見た目がよく似ていますが、分類学における階級(属)が異なります。

ニッポンホオナガスズメバチはホオナガスズメバチ属に分類され、頭部の下側が長いという特徴があります。

また、巣をつくる場所にも違いがあり、ニッポンホオナガスズメバチは開放空間、閉鎖空間のどちらにも巣をつくるのに対し、クロスズメバチは閉鎖空間にのみ巣をつくります。

| ニッポンホオナガスズメバチとクロスズメバチの違い | ||

| 種類 | ニッポンホオナガスズメバチ | クロスズメバチ |

| 分類 | ホオナガスズメバチ属 (Dolichovespula) |

クロスズメバチ属 (Vespula) |

| 見た目 | 頭部:頭部下側が長い | 頭部:頭部下側が短い |

| 巣をつくる場所 | 開放空間、閉鎖空間どちらにも巣をつくる | 閉鎖空間のみ巣をつくる |

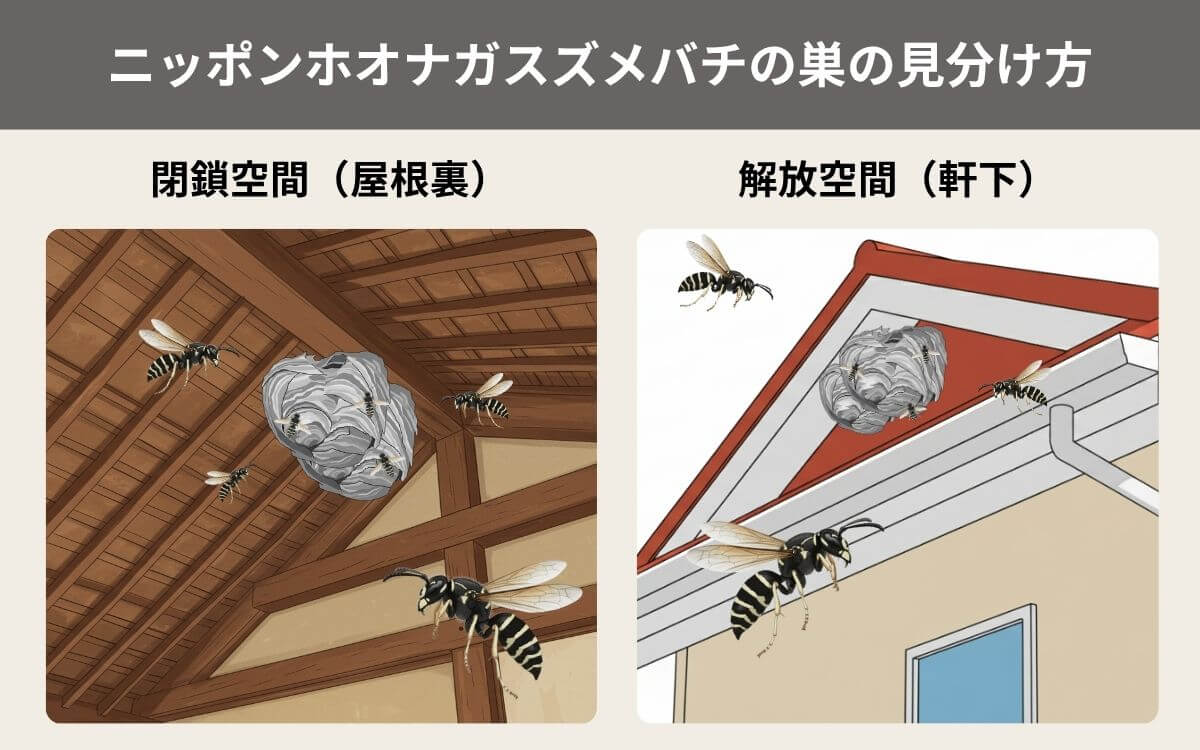

ニッポンホオナガスズメバチの巣の見分け方

ニッポンホオナガスズメバチは開放空間と閉鎖空間のどちらにも巣をつくる種類のため、人の生活に関わるさまざまな場所に巣をつくる可能性があります。

ニッポンホオナガスズメバチはどんな巣をつくる?

| 巣の見た目 | 灰色の提灯状 |

| 巣をつくる場所 | 開放空間(木の枝、軒下など)

閉鎖空間(屋根裏、壁間、土の中など) |

| 巣の規模 | 巣盤:3~4枚

育房:300~2,400房 |

ニッポンホオナガスズメバチの巣は灰色で提灯のような形をしています。

一方で軒先や屋根裏に巣をつくり駆除対象となることが多いキイロスズメバチやコガタスズメバチの巣は、茶色または黄褐色の巣が多い傾向にあります。

そのため巣の見た目から種類を推測できる場合もありますが、断定するための要素としては不十分です。

また、巣に近づいて種類を確認しようとした場合、巣に危険が迫っていると感じた働きバチが大群で襲ってくる可能性があるため、絶対に近づかないようにしましょう。

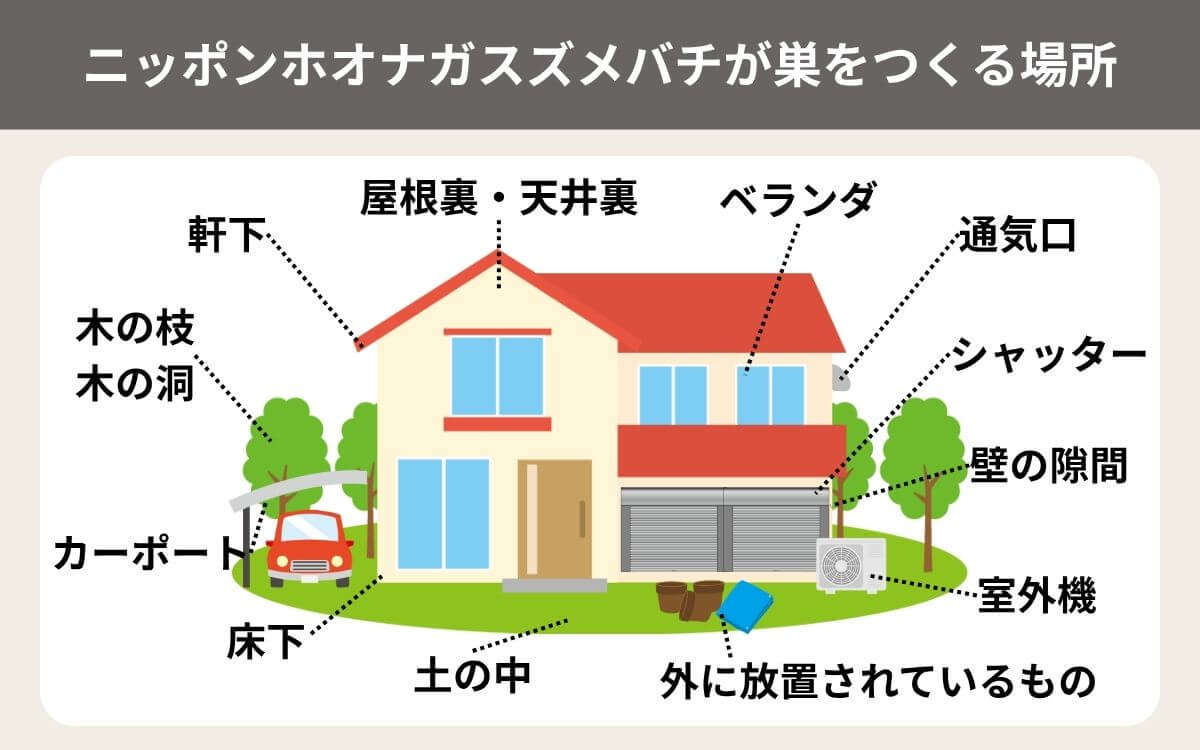

ニッポンホオナガスズメバチが巣をつくる場所一覧

ニッポンホオナガスズメバチは開放空間と閉鎖空間どちらにも巣をつくります。

開放空間では木の枝や軒下、閉鎖空間では屋根裏や壁間、土の中にも巣をつくることがあります。

ニッポンホオオナガスズメバチの巣は放置しても大丈夫?

ニッポンホオナガスズメバチに巣をつくられた場合、そのまま放置するのは危険です。

スズメバチの巣は時間の経過とともに働きバチの数が増え、巣の拡大も急速に進みます。

小さな巣だからと油断して放置してしまうと、気づかないうちに大量のスズメバチが出入りする大きな巣へと成長してしまうこともあります。

ニッポンホオナガスズメバチの巣を見つけた場合は、早めの駆除を検討しましょう。

ニッポンホオナガスズメバチを見かけたらどうする?

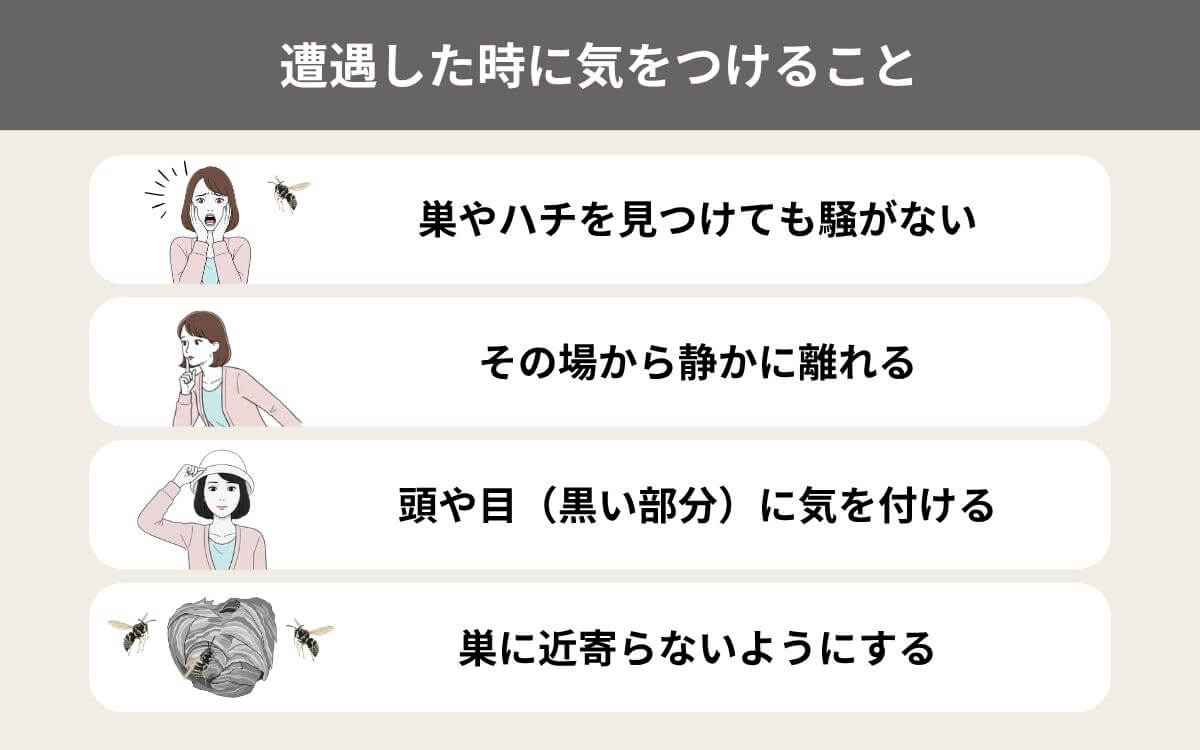

ニッポンホオナガスズメバチに限らず、ハチを見かけると「刺されてしまうのでは?」と不安になりますが、焦らず冷静な行動を心がけることが大切です。

ニッポンホオナガスズメバチに遭遇したら

巣やハチを見つけても騒がない

ニッポンホオナガスズメバチが近づいてきたときに、大声を出したり手で振り払ったりすると自分たちが攻撃されたと勘違いして襲ってくる危険性があります。

巣やハチを見かけたときは、慌てず騒がないようにしましょう。

その場から静かに離れる

ニッポンホオナガスズメバチを見かけた場合は、近くに巣がある可能性があります。

慌てて走ったり大きな音を立てたりすると、群れが刺激され攻撃態勢になる恐れがあります。

刺激しないよう注意しながら、静かにその場を離れて安全を確保しましょう。

頭や目(黒い部分)に気を付ける

ニッポンホオナガスズメバチに限らず、スズメバチは黒いものや動くものに敏感で攻撃することがあります。

一説では黒くて動くもの = クマと認識して襲ってくるとされています。

そのため、頭や目などの黒い部分を守りましょう。

ニッポンホオナガスズメバチの巣に近寄らないようにする

巣の場所が確認できる場合、巣には近寄らないように注意しましょう。

ニッポンホオナガスズメバチは開放空間と閉鎖空間どちらにも巣をつくります。

もしハチを複数匹見かけても、巣の場所がわからない場合は早い段階でプロに相談することをおすすめします。

巣が大きくなるに連れて働きバチの数も増えるため、刺傷の危険性が高まります。

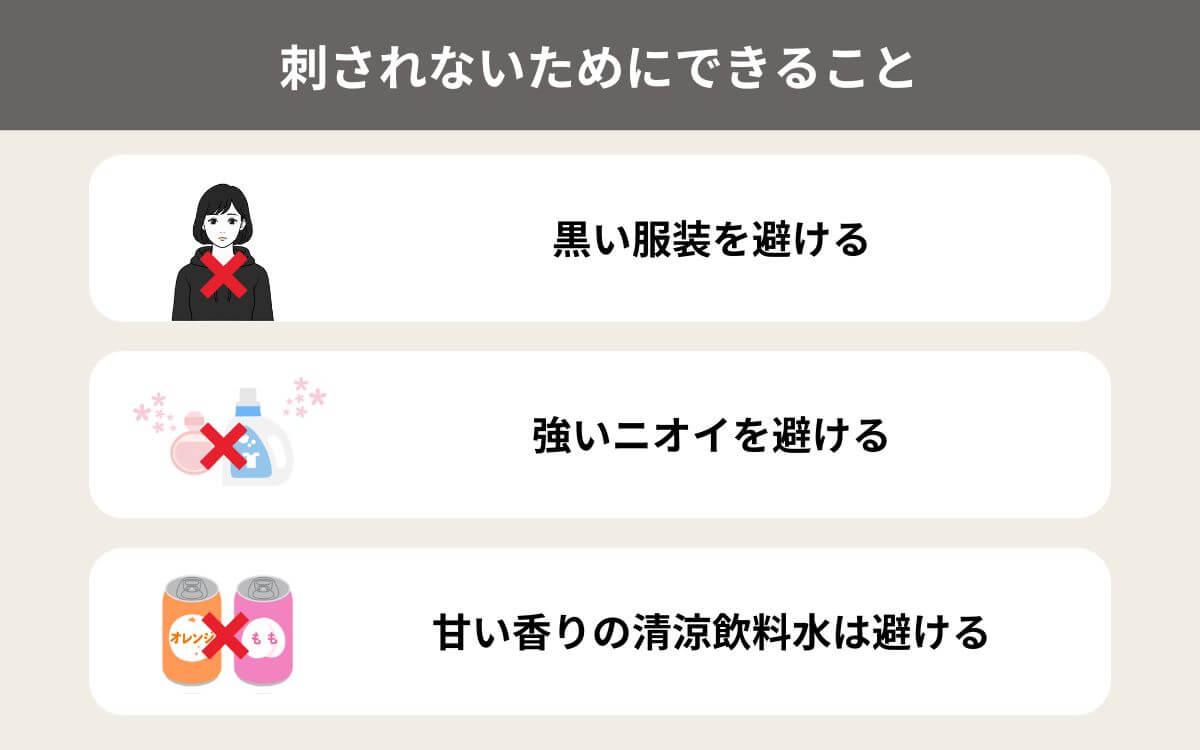

ニッポンホオナガスズメバチに刺されないためにできること

ニッポンホオナガスズメバチを見かけた場合、刺されないためにできることを紹介いたします。

特に自然が多い場所に出かける際は気を付けましょう。

黒い服装を避ける

頭や目(黒い部分)に気を付けるの部分でも触れていますが、スズメバチは黒いものを攻撃する習性があるため、黒い服装を避けて明るく淡い色の服装を心がけましょう。

強いニオイを避ける

スズメバチはヘアスプレーや柔軟剤、香水や化粧品の香りなどに反応して近寄ってくる可能性があります。スズメバチに遭遇する可能性がある場所には、強い香りがするものは身に着けないようにしましょう。

清涼飲料水(甘い香りがするもの)は避ける

スズメバチは甘い香りがする飲料水の残り液さえも餌として狙います。主に幼虫の分泌液や樹液を餌にするスズメバチですが、人工的な甘い液体も餌になります。野外で清涼飲料水を飲んでいるときにスズメバチがコップの中に入り込んでしまい、気づかずに口を近づけて唇を刺されてしまうケースもあります。

もしものために持っておきたい携帯用ハチ駆除スプレー

万が一スズメバチに襲われてしまった場合は、携帯用スプレーを持っていると逃げ切れる可能性が高まります。

キャンプやハイキングなどで自然の多い場所に出向く際には1本持っていると安心です。

ハチノックS 100ml 携帯用ハチ駆除殺虫剤|住化ライフテク(株)

ハチノックSには、ハチ駆除のプロが使用する業務用スプレーと同じd・d-T80-プラレトリンという成分が配合されています。

この成分は、市販のハチ駆除スプレーと比べてスズメバチへの致死力が高く、撃退後に再び動き出すリスクが低いとされています。

また、ハチノックSは1回使い切りタイプで、広範囲に噴射できる設計です。

そのため、スズメバチに襲われそうになった場合の最終手段として使用するのが望ましいでしょう。

約10秒間連続噴射が可能なため、襲ってくるハチに向けて噴射しながら、速やかにその場を離れることが推奨されています。

ニッポンホオナガスズメバチに刺されてしまったら

毒針を持つハチのなかでも、スズメバチ科に属するハチの毒は非常に危険です。

ニッポンホオナガスズメバチもスズメバチ科に属するため、刺されてしまった場合はすぐに以下の対処を行いましょう。

アレルギー反応が出ていないか全身を確認

スズメバチに刺されると、刺された場所の周辺に痛みや腫れ、赤みが出る局所反応が起こります。

局所反応のみであれば、痛みは数時間~1日程度でなくなります。

その後もかゆみが伴うしこりが残りますが、完全に回復するまでには数日かかることがあります。

虫刺されに対するアレルギーを持っている場合は、局所反応にとどまらずアナフィラキシーショックを起こし命に関わることもあります。

スズメバチに刺された際、まずは全身にアレルギー反応の兆候がないか確認しましょう。

・不安感

・ピリピリ感

・浮動性めまい(ふわふわと浮いているような感覚のめまい)

・全身のかゆみおよびじんましん

・唇や舌の腫れ

・喘鳴(気道が狭くなり呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーと音がする)

・呼吸困難

・虚脱(失神を伴わない急激な脱力、血圧の低下)

・意識消失

上記のいずれかの症状が確認された場合は迷わずすぐに救急車を呼び、救急科を受診しましょう。

自分で病院に向かっている間に症状が悪化する可能性もあるため、決して油断はできません。

20~30分ほど様子をみて、全身にアレルギー反応の兆候がなければ、次にご紹介する3つの対処法を行いましょう。

途中で少しでも異変を感じた場合は、すぐに医療機関を受診してください。

傷口を流水で洗い毒を取り除く

スズメバチに刺された傷口を流水でよく洗い流しましょう。

もし患部にハチの針が残っている場合は、指でそっと抜きます。

クレジットカードやバターナイフなどで患部を優しくこすって取り除く方法も良いでしょう。

患部に針が残っていないことを確認したら、傷口周辺を圧迫して毒液を絞り出します。

ハチの毒は水に溶けやすいため、傷口から毒液を絞り出すようにもみながら流水にさらすとより効果的です。

抗ヒスタミン軟膏を塗布し患部を冷やす

経口投与の抗ヒスタミン薬を服用するか、抗ヒスタミン剤を含むステロイド軟膏を塗布しましょう。

さらに濡れたタオルや冷湿布などで患部を冷やすことでかゆみや腫れを和らげることができます。

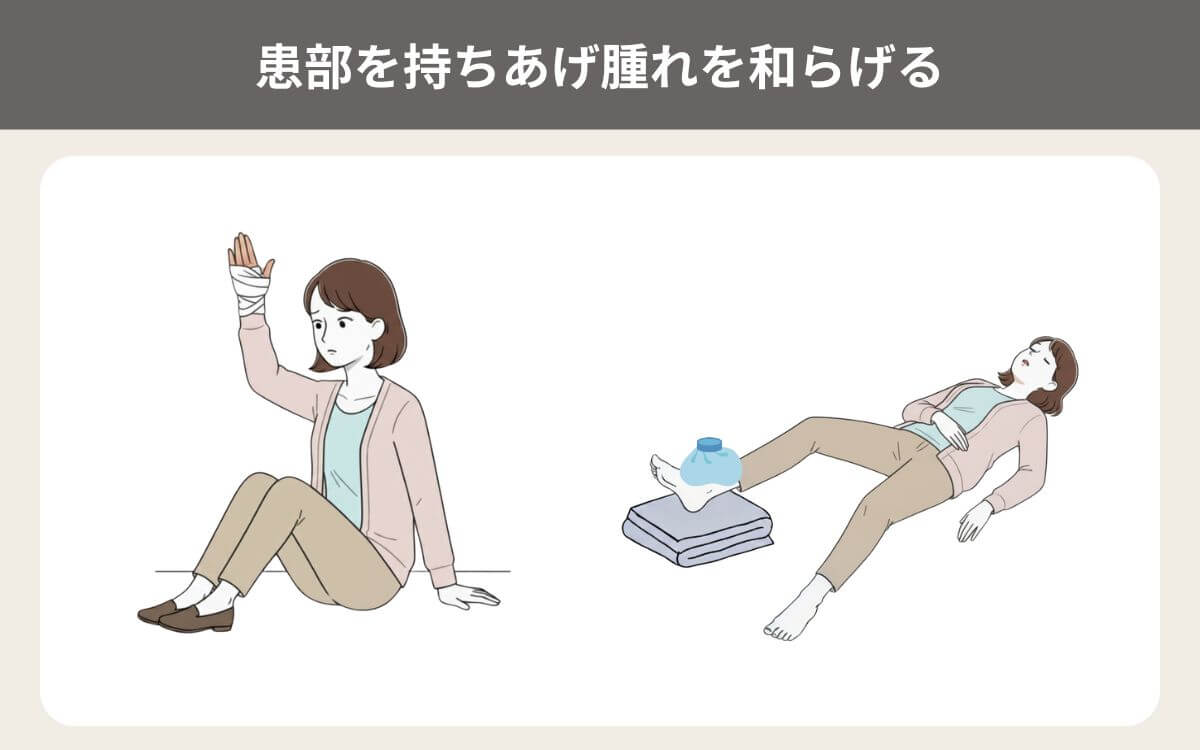

患部を持ちあげ腫れを和らげる

スズメバチに刺されると、局所反応により患部が通常より大きく腫れあがることがあります。

刺された部位によっては、患部の位置を心臓より高く保つことで腫れが和らぐ場合もあります。

この腫れは蜂巣炎(ほうそうえん)という感染症と見分けが付かないこともあるため、刺されてから1日以上経っても腫れが引かない場合や痛みや赤みが強くなる場合は医療機関を受診しましょう。

ニッポンホオナガスズメバチの駆除方法

ニッポンホオナガスズメバチはどんな巣をつくる?の部分で説明したように、ニッポンホオナガスズメバチは開放空間と閉鎖空間どちらにも巣をつくります。

軒下のように目につきやすい開放空間であれば、巣が大きくなる前に発見して対処できる可能性があります。

屋根裏や壁間、土の中のような閉鎖空間では、外から巣の大きさを確認できないうえに狭い空間での作業する必要があるため、駆除は難しく非常に危険です。

また、5月中旬~7月上旬の女王バチが単独で巣をつくる時期以外の駆除は危険性が高いため、少しでも不安を感じる場合は無理に自分で作業をせず、プロに駆除を依頼しましょう。

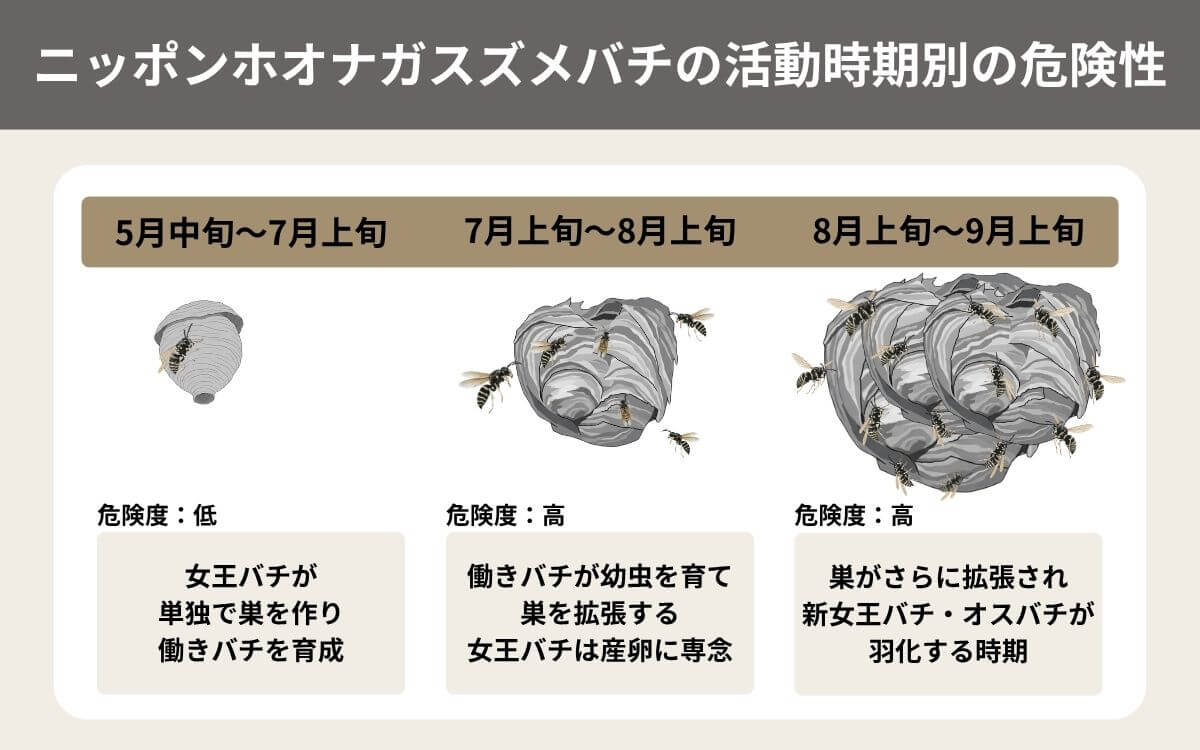

ニッポンホオナガスズメバチの活動時期別の危険性

| 時期 | 危険度 | 主な行動 |

| 5月中旬~7月上旬 | 低 | 女王バチが越冬から目覚め、単独で巣づくり、産卵、働きバチの育成を開始。 |

| 7月上旬~8月上旬 | 高 | 働きバチが増えることで巣も大きくなり、群れの成長が急加速する。 |

| 8月上旬~9月上旬 | 高 | 新女王バチとオスバチが羽化する。 |

| 9月上旬~5月中旬 | 低 | 交尾を終えた新女王バチのみが越冬する。 |

日本の真社会性ハチ|高見澤 今朝雄 著

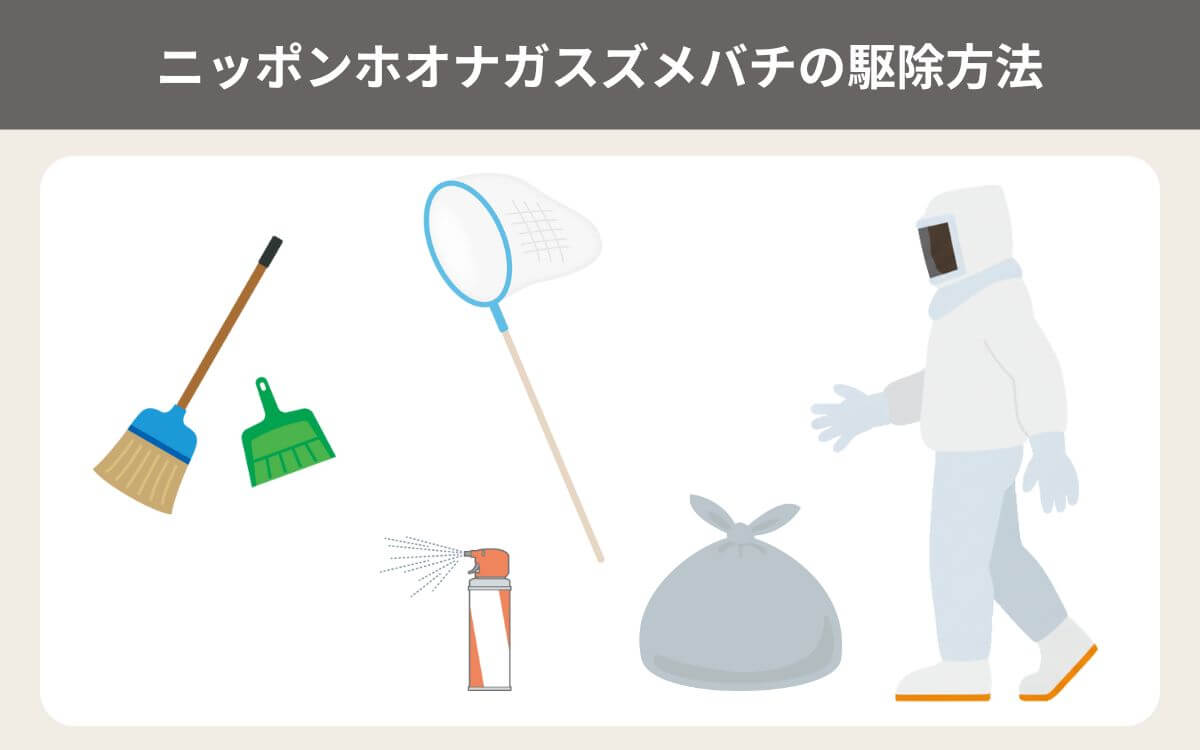

スズメバチに共通する駆除道具を確認しよう

怪我をせず安全にスズメバチ駆除をするためには、状況に応じた道具の準備が必要です。

この項目では、どのような駆除グッズや必要な道具があるのかをご紹介します。

スズメバチの駆除に使えるグッズ

捕獲器を使う

人工樹液に乾燥酵母を加えた誘引捕獲液でスズメバチをおびき寄せます。

容器は一度入ると外に出にくい構造になっており、中の誘引捕獲液でハチが溺れて捕獲する仕組みです。

大量のハチを捕獲することには向きませんが、女王バチが単独で巣をづくり始める春先に仕掛けておくには最適です。

女王バチを捕獲することで、巣づくり防止に繋がります。

駆除エサ剤を使う

駆除エサ剤は、フィプロニルやエトキサゾールという害虫駆除に用いられる成分が配合されたエサ剤が器の中に入っています。

特殊誘引エサでスズメバチをおびき寄せて、器からエサ剤を持ち帰らせます。

巣にいる仲間のハチや幼虫にエサ剤を分け与えることで巣全体にエサ剤の毒が周り、巣を壊滅させることができます。

駆除スプレーを使う

スズメバチ駆除グッズの中で、即効性がありもっとも効果的なのは駆除スプレーです。

駆除スプレーにはスズメバチの神経をマヒさせて動きを止めるピレスロイド系の成分が含まれているものを選びましょう。

スズメバチの動きを素早く止めることで、集団攻撃が激化する前にスズメバチを駆除することができます。

過去に巣をつくられたことがある場所や、軒下や屋根裏などのスズメバチに巣をつくられやすい場所にあらかじめスプレーをしておくことで、数か月の巣づくり防止効果も期待できます。

スズメバチの駆除をする場合は、頭や顔も含め、必ず肌が露出していない状態で行いましょう。

スズメバチは巣を襲われた際に集団で攻撃に出てくる習性があり、油断をすると致命的な怪我につながる可能性があります。

巣が直径10㎝を超える場合は、無理に自分で駆除をせずプロへの依頼をおすすめします。

安全に駆除するために必要な道具一覧

スズメバチの巣を駆除する際には、攻撃から身を守るための道具をしっかりと準備して、万全の体制で望みましょう。

毒針に刺されないためには肌の露出や隙間をなくすことが重要です。

駆除スプレー 2~3本

カダン スズメバチバズーカジェット 550mL まとめ買い3本セット|フマキラー

スズメバチの攻撃が収まる前にスプレーが切れてしまうと、スズメバチを刺激しただけで巣の駆除ができずに終わる可能性があります。

安全に駆除を終えるためにも、スプレーは複数本用意しましょう。

使いきれずに余ったスプレーも、戻りバチや巣づくり予防に活用できるため無駄になることはありません。

脱脂綿

スズメバチの巣は、出入口として1箇所だけ穴が空いています。

駆除を行う際は、巣の中からスズメバチが出てこないように脱脂綿を詰め込み出入口を塞ぎましょう。

スズメバチが出て来ないよう、隙間なくしっかりと詰め込むことがポイントです。コーキング剤でも代用が可能です。

白い防護服セット※7mm以上の厚手のもの

スズメバチのなかでもっとも危険なオオスズメバチの針は3〜7mmと長く、薄手の防護服では貫通して刺される恐れがあります。防護服を用意する際は、必ずスズメバチに対応できる厚さかどうかを確認しましょう。駆除作業中に防護服の隙間からスズメバチが入り込む危険もあるため、ヘルメットと防護服をファスナーで一体化できるタイプを選ぶと安心です。白い手袋と長靴もセットで販売されています。

虫取り網

スズメバチの巣の入口に脱脂綿を詰めて、巣の中から大量のスズメバチが出てくることを防いだ後も戻りバチには注意が必要です。狩りに出ていたスズメバチが巣に戻ってきた際、攻撃されてしまう可能性があります。そのような戻りバチを虫取り網で捕獲し、集まったスズメバチはスプレーを吹きかけて駆除します。

厚手のゴミ袋

巣の中のハチの動きが無くなったら、厚手のゴミ袋で巣を回収しましょう。

巣の中に生きているスズメバチが残っていた場合に刺されるリスクを避けるため、厚手のゴミ袋を使用することが大切です。

ゴミ袋を二重にして回収できればより安全に処理できます。

ヘラ

SK11 スクレーパー ステンレス金ベラ 45mm|セルプラ商事株式会社

軒下や外壁などにつくられたスズメバチの巣を除去したあと、スズメバチの巣の残骸がこびりついていることがあります。

残った残骸をきれいに取り除くにはヘラをつかうと良いでしょう。ヘラで削ることで汚れをしっかり落とすことができます。

掃除用具※ちりとりほうきセット

駆除を終えたあと、地面に落ちたスズメバチの死骸やハチの巣の残骸をまとめて回収するためにほうきとちりとりも用意しておきましょう。

夜間作業に赤色灯は使える?

一般的にハチ目の昆虫は赤色が認識しづらいとして赤色灯の使用や通常のライトに赤いセロハンを巻き付ける方法を推奨されることがありますが、近年の研究ではスズメバチの種類によっては赤色を含む暖色系の光にも強く引き寄せられる事例が確認されています。

そのため、赤色灯を使用したとしても確実に安全が約束されるわけではありません。

夜間の駆除は光の有無にかかわらず危険が伴うことを忘れないようにしましょう。

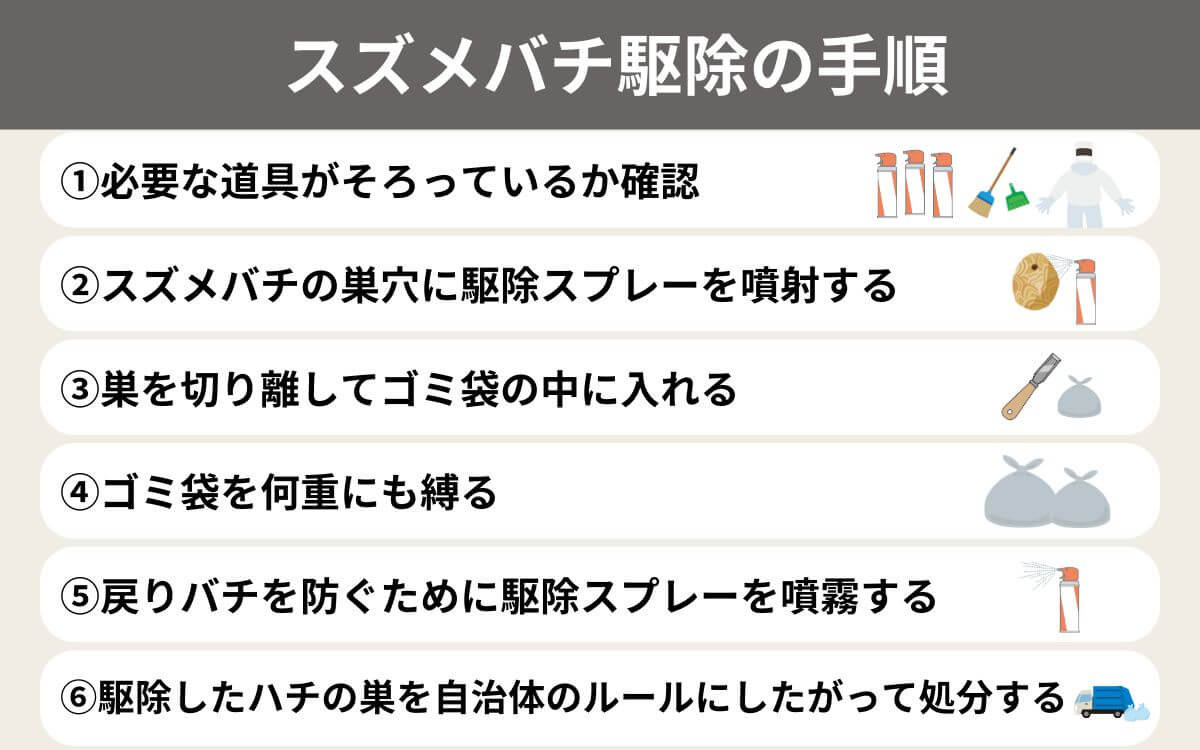

スズメバチ駆除の手順

①必要な道具が揃っているか確認

安全に駆除するために必要な道具一覧で紹介した駆除道具がそろっているか事前に確認しましょう。

防護服を使用する際は、装着後に隙間がないか入念に確認してください。

ヘルメットと防護服のチャック、手袋の間、長靴とズボンの間などに隙間があると、駆除の最中にスズメバチが侵入してくる恐れがあります。

不足している道具があれば駆除前に購入しましょう。

②スズメバチの巣穴に駆除スプレーを噴射する

スズメバチの巣穴に駆除スプレーを一気に噴射しましょう。

スプレーは1本だけでは足りなくなる可能性があるため、必ず予備のスプレーも手の届く場所に置いておきましょう。

スズメバチの羽音が収まったタイミングで巣穴に脱脂綿を詰めてフタをし、スズメバチが外に出て来ないようにします。

③巣を切り離してゴミ袋の中に入れる

十分にスプレーをして巣穴に蓋をしたあとは、巣がつくられている場所から巣を切り離して厚手のゴミ袋の中に入れます。巣が土の中にある場合は手で慎重に掘り起こします。

※スコップを使用すると巣が崩れて回収しづらくなったり、生き残ったハチが襲ってくる危険性があります

④ゴミ袋を何重にも縛る

万が一生きているハチがいた場合非常に危険なため、ゴミ袋は何重にも縛りましょう。

⑤戻りバチを防ぐために駆除スプレーを噴霧する

狩りに出ていたスズメバチが巣に戻ってくることがあります。スズメバチが元の巣があった場所に寄り付かないように、忌避剤として駆除スプレーを噴霧しておきましょう。

⑥駆除したハチの巣を自治体のルールにしたがって処分する

ハチの巣をそのまま放置した場合、サナギが羽化して成虫になる危険や、他の虫が餌として群がる可能性があり衛生面でもよくありません。駆除したハチの巣は各自治体のルールにしたがって処分しましょう。一例として、神奈川県の横浜市ではハチの巣を燃えるゴミとして処分することができます。

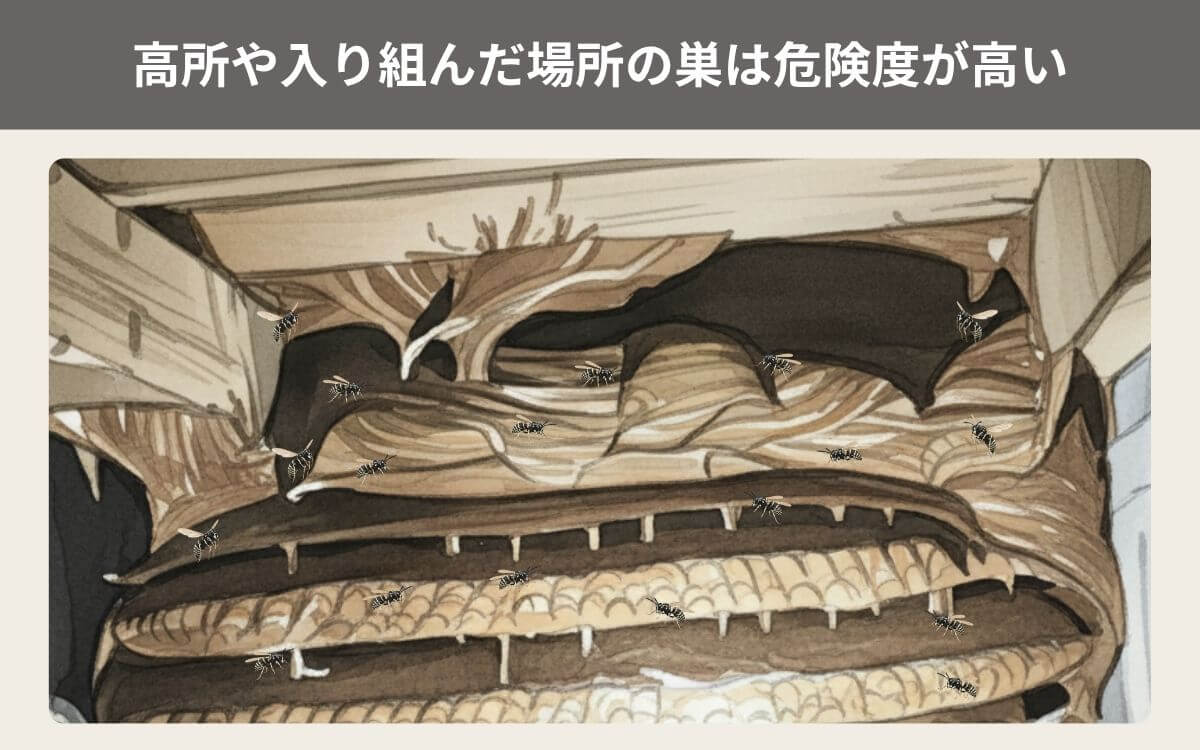

高所や入り組んだ場所の巣は危険度が高い

スズメバチは手の届かない高所、屋根裏や床下のような入りづらい場所に巣をつくることもあります。

特に屋根裏や床下、土の中のような閉鎖空間につくられた巣は外からは巣の大きさやハチの数が確認できないため、想定していたよりも巣が大きく大量の働きバチが羽化している可能性があります。

また、身動きが取りにくく暗い場所での作業は危険が伴い、慣れていないとハチに囲まれてパニックになることも。

このような場所の作業は軒下や木の枝にできた巣の駆除作業より危険度が高いため、無理に作業を行うことはせず、プロのハチ駆除業者に依頼することをおすすめします。

スズメバチ駆除のプロが土の中に巣をつくるスズメバチの巣を駆除する際、スコップを使わず手で掘り進めます。

①スズメバチを刺激してしまう恐れがある

②巣を傷つけ改修しづらくなる

自分で駆除をするのが不安な方はプロに依頼したほうが安心

スズメバチの巣が手の届かない高い場所や、巣が大きくなっている場合の駆除作業は危険が伴います。

そのようなときは無理をせずプロに相談するのが安心です。

プロのハチ駆除業者であれば、状況に応じて適切な方法で駆除してくれるうえ、防護服や専用の道具もそろっているので、安全かつスムーズに対応してくれます。

また、プロのハチ駆除業者は、市販品よりもスズメバチに対して致死効果の高い駆除スプレーを使用しています。

業務用ハチ駆除用殺虫剤 ハチノックV 480ml|住化エンバイロメンタルサイエンス

ハチノックLおよびハチノックVは、ハチ駆除の現場で使用される業務用殺虫剤です。

市販のハチ駆除スプレーには、主にフタルスリンやモンフルオロトリンといった成分が使われていますが、ハチノックにはd・d-T80-プラレトリンという、業務用途向けに高い駆除効果が想定された成分が配合されています。

この成分は市販の薬剤以上に、一瞬でハチがぼとぼと落ちる効果が期待できます。

これらの成分はいずれもピレスロイド系と呼ばれ、除虫菊(じょちゅうぎく)由来の成分をもとに開発されたものです。

ここまでの情報から「効果が高いなら業務用を使ったほうがいいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、害虫駆除効果が期待できる薬剤である以上、完全に安全というわけではないのです。

正しい知識や防護装備がない状態で効果の強い薬剤を使用すると、薬剤が皮膚に付着したり吸い込んでしまったりすることで、健康への影響が生じるおそれがあります。

ハチノックVは市販薬剤と異なり、メーカーから一般利用は推奨されていません。

一方で、もしものために持っておきたい携帯用ハチ駆除スプレーで紹介したハチノックSは携帯用の1回使い切りタイプのスプレーであるため一般利用も可能です。

大きな巣がある場合やスズメバチの数が多い場合には、「どのようなスプレーを使うか」という違いも、プロのハチ駆除業者へ依頼すべきかどうかを判断する一つの目安になるでしょう。

害虫害獣コンシェルジュでは「これはスズメバチの巣なのかわからない」「駆除すべきか迷っている」といった段階でも、見積りや相談を無料で受け付けています。

少しでも不安を感じる場合は無理をせず、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

まとめ

・見た目は全体が黒色で白色または淡黄色の縞模様を持つ

・中国やモンゴルなどに生息するサクソンホオナガスズメバチの日本産亜種

・開放空間と閉鎖空間どちらにも巣をつくる

・巣は灰色で提灯のような形をしている

・北海道、利尻島、本州に生息している

この記事ではニッポンホオナガスズメバチの生態や、似ているスズメバチとの見分け方、スズメバチの駆除や対策方法について解説しました。

ニッポンホオナガスズメバチは、開放空間と閉鎖空間どちらにも巣をつくる可能性があります。

軒下のような目に見える場所であれば、巣の大きさやハチの数を把握しやすいですが、閉鎖空間につくられた巣は外から確認ができないため、想定以上に巣が大きくなっていることがあり駆除には危険が伴います。

少しでも不安を感じた場合は、プロの無料相談を活用しましょう。

スズメバチの駆除は害虫害獣コンシェルジュでも承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- スズメバチ:13,000円

- オオスズメバチ:25,000 円

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

スズメバチが好む花とは?寄ってくる理由と対策を解説!

- ハチ

あたたかい時期になると姿を現すスズメバチ。 花の蜜を集めてハチミツにするミツバチではありませんが、ス...

-

スズメバチの天敵を網羅!暮らしに役立つ対策方法も紹介

- ハチ

ハチによる被害でよく名前を耳にするスズメバチ。 攻撃性が高く、敵とみなした対象に毒針を刺すこともある...

-

ツマアカスズメバチの生息地は?巣の場所や駆除方法を解説

- ハチ

ツマアカスズメバチは東南アジアや中国に生息するスズメバチですが、近年は長崎県対馬市をはじめ、日本国内...

-

チャイロスズメバチの危険性は?巣の場所や駆除方法も解説

- ハチ

茶色い見た目をしているスズメバチを目撃したことはあるでしょうか。 スズメバチにはさまざまな種類が存在...