スズメバチに寄生する生き物?天敵となる寄生虫3選

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- スズメバチ:13,000円

- オオスズメバチ:25,000 円

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

スズメバチの天敵といえばオニヤンマや鳥類など、スズメバチより体が大きな生き物を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

自然界には、あの凶暴なスズメバチに寄生する寄生虫が存在しますがその種類やスズメバチへの影響についてはあまり知られていません。

この記事では、スズメバチの天敵となる寄生虫の特徴やスズメバチの駆除や忌避を目的とした生物的防除資材として研究されていることについてなどをご紹介いたします。

・スズメバチに寄生する寄生虫

・寄生虫はスズメバチの天敵になるのか

・スズメバチの駆除や忌避に寄生虫は活用できる?

・スズメバチの駆除や忌避のために自分でできること

スズメバチに寄生する生き物っているの?

自分が生きていくために、他の生き物を宿主として体の表面や体内で生活をする寄生虫。

魚に寄生しているアニサキスやカマキリのお腹に寄生するハリガネムシは、寄生虫のなかでは広く知られている存在です。

スズメバチを宿主とする寄生虫は存在するのでしょうか。

スズメバチに寄生する生き物は存在する

スズメバチに寄生する生き物は存在しています。

寄生する方法や期間はさまざまで、スズメバチの幼虫から成虫まで宿主として寄生される可能性があります。

スズメバチを宿主とした寄生虫は、将来繁殖するための栄養をスズメバチから摂取し続けるのです。

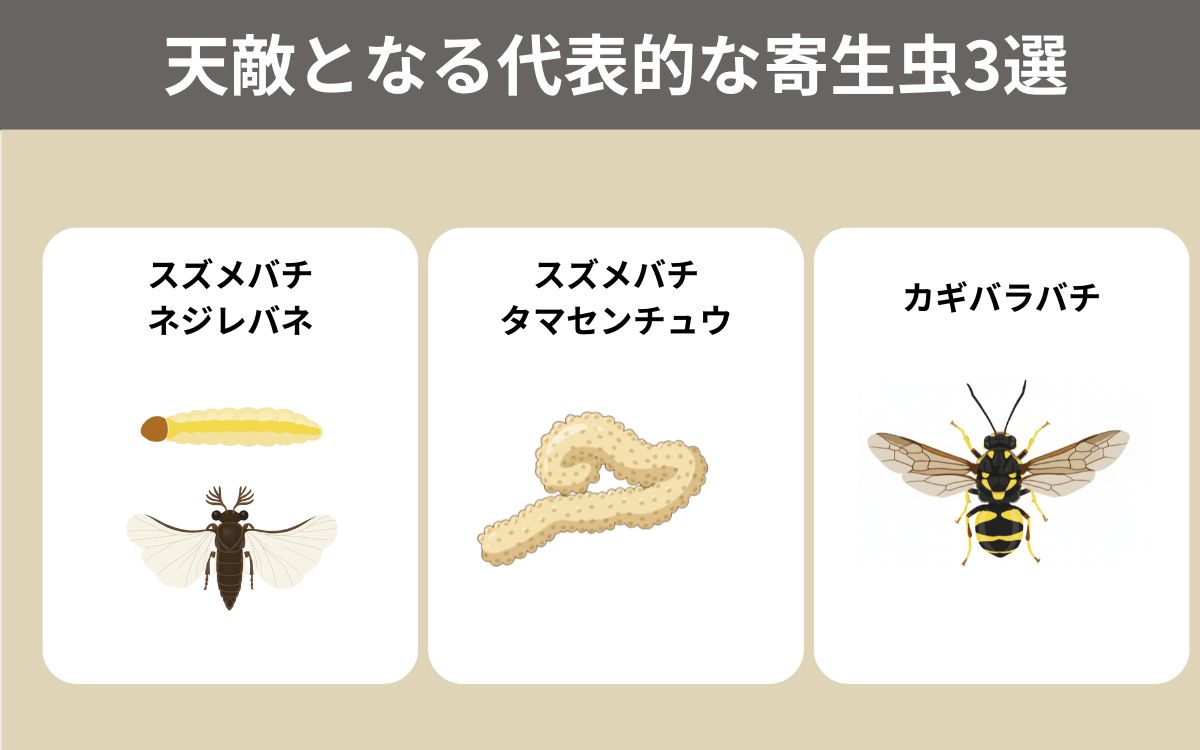

スズメバチの天敵となる代表的な寄生虫3選

スズメバチに寄生する、代表的な寄生虫の特徴を見ていきましょう。

目には見えにくい小さな生き物ですが、スズメバチの生態や群れの力に影響を与える存在です。

スズメバチネジレバネ

スズメバチネジレバネの基本情報

| 和名 | スズメバチネジレバネ |

| 学名 | Strepsiptera |

| 生息域 | 日本、中国、台湾、ベトナム |

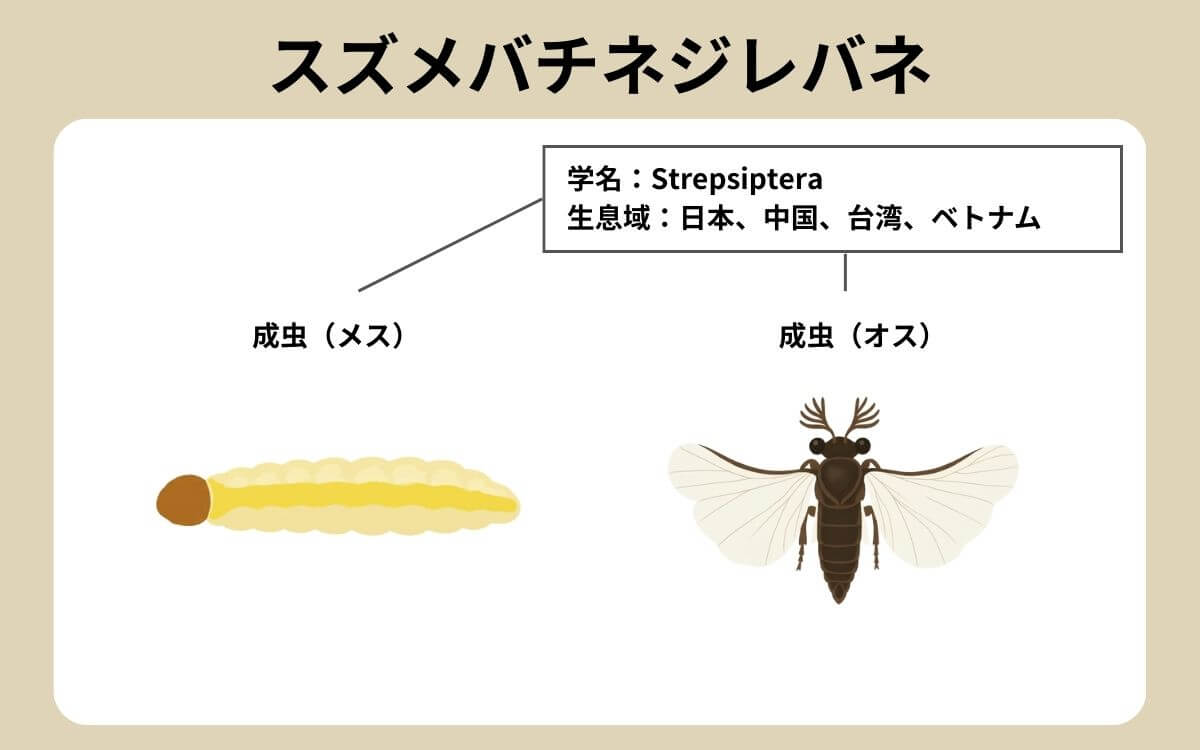

スズメバチネジレバネはネジレバネ目ハチネジレバネ科に属する寄生虫です。

ネジレバネ目に属するすべての生き物は宿主の内部に寄生する習性があり、スズメバチネジレバネはその名の通りスズメバチを宿主とする寄生虫です。

メスのスズメバチネジレバネは成虫になっても幼虫のような見た目をしており、自身の体内で子供を育てます。

母親の体内で育った幼虫は、寄生経路である樹液が出る樹木にスズメバチが近づいたタイミングで外に這い出し、新たな寄生先を探します。

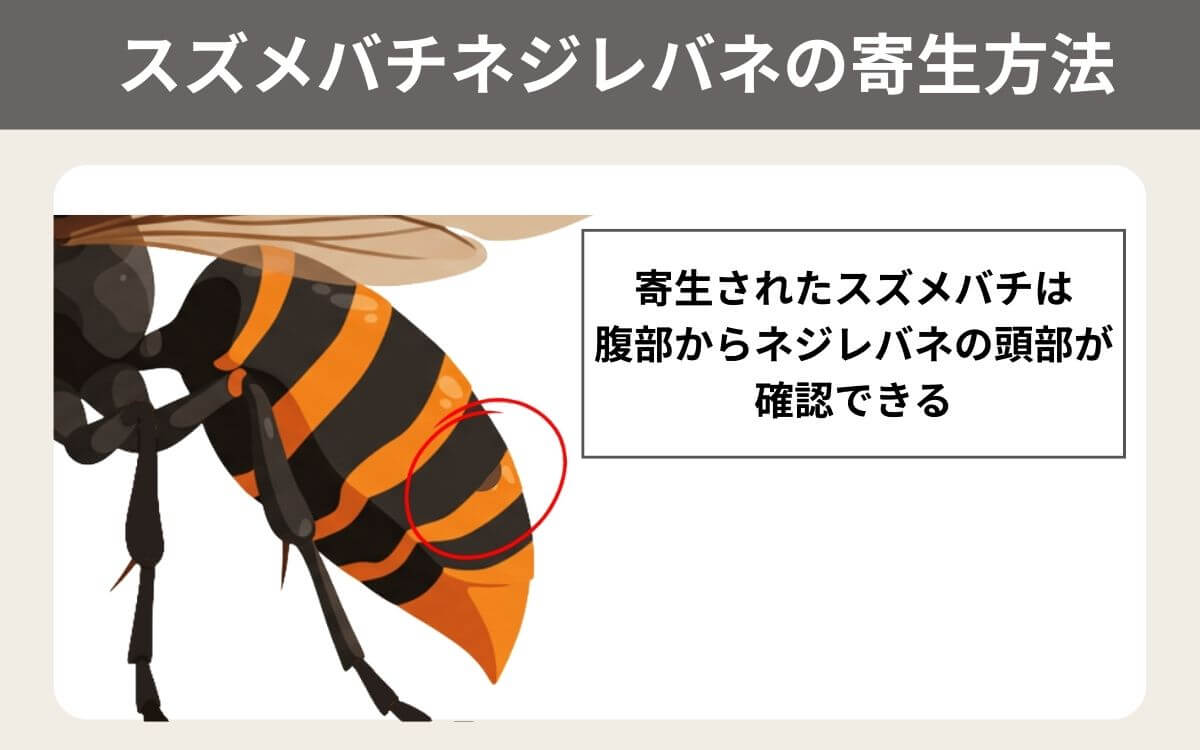

スズメバチネジレバネの寄生方法とは

スズメバチネジレバネは、クヌギやコナラなどの樹液が寄生経路といわれています。

スズメバチが樹液を吸いに近づいてきた際に、何匹ものスズメバチネジレバネの幼虫がスズメバチの体表にしがみつき、そのままスズメバチの巣へ侵入を試みます。

侵入に成功したスズメバチネジレバネの幼虫は、スズメバチの幼虫の体内に寄生し、宿主とともに一生を過ごします。

スズメバチへの影響

スズメバチは巣を作るための材料集めや狩りを行うため休むことなく働きますが、スズメバチネジレバネに寄生されたスズメバチは巣の中でほとんど動かずに過ごすようになってしまいます。

宿主であるスズメバチが死んでしまうと大事な栄養源が絶たれるため、危険が伴う外界に出ないようスズメバチネジレバネが仕向けているのです。

寄生されたスズメバチは繁殖能力も巣を作る能力も失うため、その生涯をスズメバチネジレバネの栄養源として生活することになります。群れとしては戦力を失うことになるため、スズメバチにとっては恐ろしい存在です。

オスとメスで姿や寄生期間が異なる

スズメバチネジレバネはオスとメスでその生態が異なります。

| スズメバチネジレバネのオスとメスの違い | ||

| 性別 | オス | メス |

| 寄生期間 | 幼虫~成虫になるまで | 一生を寄生して過ごす |

| 成虫の見た目 | 脚や羽が生えた昆虫のような見た目 | 脚や羽はなく幼虫のような見た目 |

オスのスズメバチネジレバネは幼虫から成虫になるまでの間をスズメバチに寄生して過ごします。

寄生に成功してからオスのスズメバチネジレバネが羽化するまでの期間は30日~50日程度で、冬になる前に羽化します。

羽化したオスはスズメバチから離れ自由に動くことができますが、寿命は短く数時間しか生きることができません。

メスのスズメバチネジレバネは生涯をスズメバチに寄生して過ごします。

成虫になっても脚や羽は生えず、幼虫のような見た目をしています。

寄生されたスズメバチは越冬する

スズメバチは女王バチのみが越冬し翌年の巣作りを行う習性がありますが、秋ごろにスズメバチネジレバネに寄生されたスズメバチは、女王バチ以外も越冬することが確認されています。

越冬するスズメバチに寄生しているのはメスの個体のみであり、オスの個体は冬になる前に羽化して宿主を離れます。

スズメバチ以外の昆虫に寄生することはある?

スズメバチネジレバネがスズメバチ以外の生物に寄生している情報は確認されていませんが、ネジレバネ科にはスズメバチネジレバネ以外にも、ヨコバイやゴキブリなどに寄生するネジレバネも存在します。

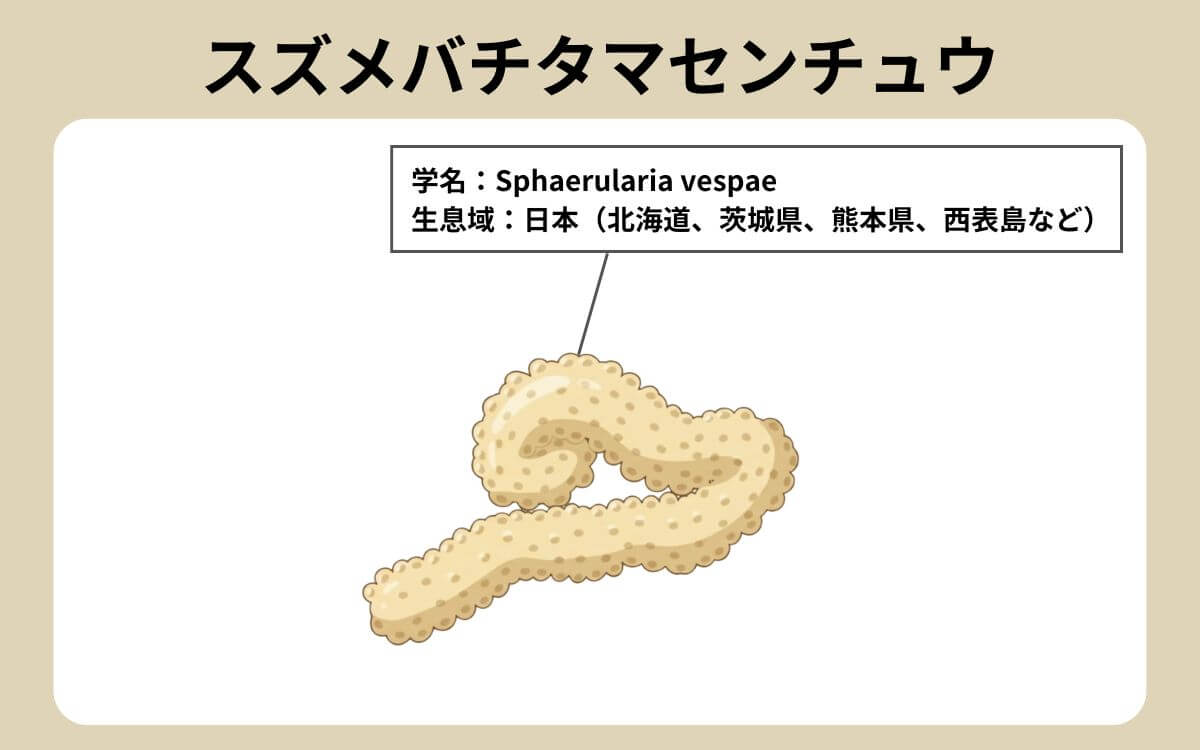

スズメバチタマセンチュウ

スズメバチタマセンチュウの基本情報

| 和名 | スズメバチタマセンチュウ |

| 学名 | Sphaerularia vespae |

| 生息域 | 日本(北海道、茨城県、熊本県、西表島など) |

スズメバチタマセンチュウのセンチュウ(線虫)とは、線形動物門に属する動物の総称で、細長い形が特徴的な生き物のことを言います。

スズメバチタマセンチュウは2007年に北海道で発見されたセンチュウ(線虫)です。

近年では北海道以外にも茨城や熊本、沖縄県の西表島で生息が確認されています。

スズメバチタマセンチュウの寄生方法とは

秋に新しく生まれたスズメバチの女王が土の中や枯れ木のすき間で冬を越します。

そこに潜んでいるといわれるのがスズメバチタマセンチュウです。

スズメバチタマセンチュウは越冬中の女王バチに寄生し、体内で夏頃に産卵します。

孵化した幼虫は成長すると腹部から外へ出て、新たな宿主を探す旅に出ていきます。

スズメバチへの影響

スズメバチタマセンチュウは女王バチのみに寄生し、寄生されたスズメバチは卵巣が発達せず不妊状態になり子孫を残すことができなくなります。

スズメバチタマセンチュウは、将来的にスズメバチの数を適切に制御する生物的防除資材として利用できる可能性があると注目されています。

スズメバチ以外の昆虫に寄生することはある?

スズメバチタマセンチュウはスズメバチに寄生する寄生虫のため、他の生物に寄生している情報は確認されていません。

スズメバチの中でもキイロスズメバチ、オオスズメバチ、チャイロスズメバチのような大型のスズメバチに寄生することが確認されています。

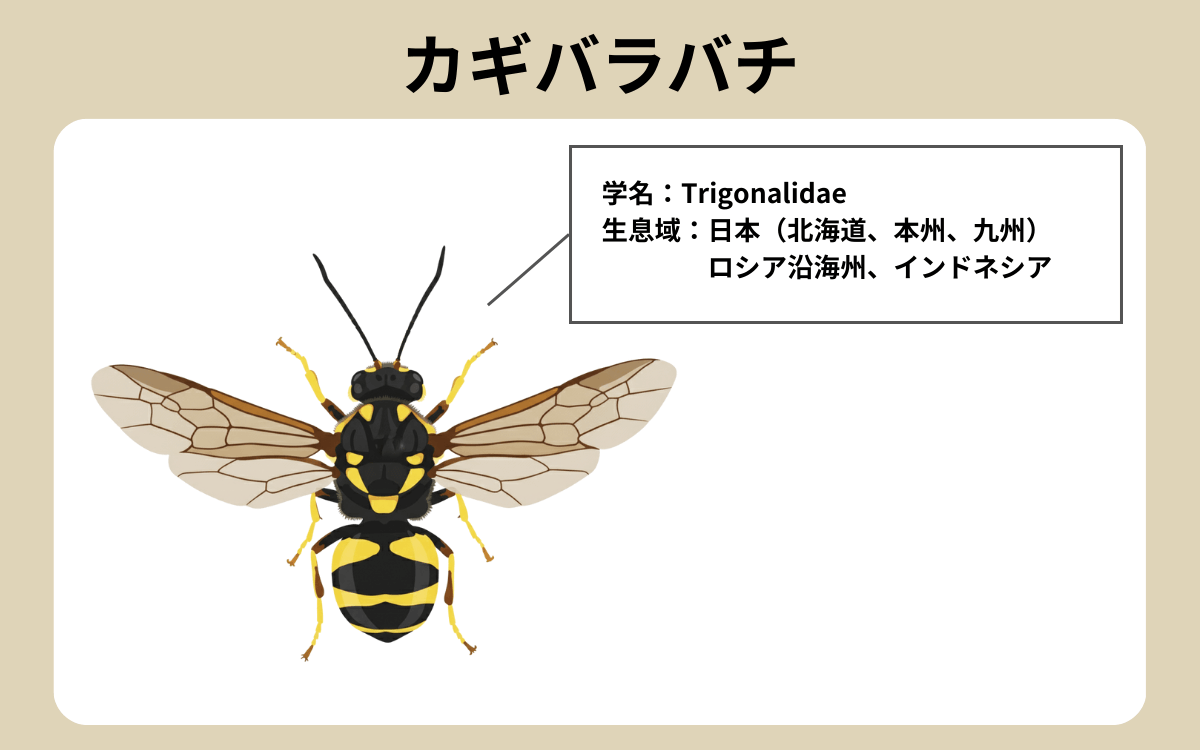

エゾカギバラバチ

エゾカギバラバチの基本情報

| 和名 | エゾカギバラバチ |

| 学名 | Trigonalidae |

| 生息域 | 日本(北海道、本州、九州)、ロシア沿海州、インドネシア |

エゾカギバラバチはハチ目カギバラバチ科に属する寄生蜂です。

ハチの一種ですが、スズメバチのように狩りをしたりミツバチのように蜜を集めることはありません。

卵の段階で他の虫に寄生して、最終的にスズメバチの幼虫への寄生を目指します。

エゾカギバラバチの寄生方法とは

エゾカギバラバチはスズメバチに寄生するまでに、いくつかの段階を踏みます。

直接スズメバチに卵を産み付けるのではなく、まずスズメバチの幼虫が食べる餌に卵を忍ばせます。

具体的には、チョウやガの幼虫が食べる植物の葉に産卵し、その幼虫の体内に卵を潜ませるのです。

エゾカギバラバチの卵は中間寄生先であるチョウやガの幼虫の中で孵化します。

スズメバチの成虫は体内にエゾカギバラバチの幼虫が潜んだ状態と知らずに狩りを行うため、獲物を疑うことなく肉団子状にして巣に持ち帰ります。

そして、最終寄生先であるスズメバチの幼虫にエゾカギバラバチの幼虫が食べられることで寄生完了となるのです。

エゾカギバラバチの幼虫に寄生されたスズメバチの幼虫は、蛹になる直前にエゾカギバラバチの幼虫に体内を食べ尽くされて息絶えてしまいます。

体内を食べ尽くしたエゾカギバラバチの幼虫は、スズメバチの幼虫の体表を破り姿を現します。

そしてスズメバチの幼虫が使っていた巣坊(すぼう)と呼ばれる部屋をそのまま利用して繭になり、成虫へと成長するのです。

エゾカギバラバチはスズメバチに寄生するまであまりにも遠回りであり、最終的にスズメバチの巣に到達する出来る幼虫はほんの一握り。

1匹の母親から何万個もの卵が確認されており、スズメバチに寄生するために産み落とす卵の数が多いのだと考えられています。

スズメバチの科学|小野正人 著

スズメバチへの影響

エゾカギバラバチの幼虫に寄生されたスズメバチの幼虫は、蛹になる直前に食い破られてしまうため成虫になることができません。

多数のスズメバチの幼虫が寄生されてしまった場合、餌を集めたり巣を維持するための働きバチを失うため、巣の存続が危うくなる可能性があります。

スズメバチ以外の昆虫に寄生することはある?

エゾカギバラバチは、最終的にスズメバチの幼虫を宿主とするために一時的にチョウやガの幼虫に寄生することはありますが、他の昆虫に最終寄生する情報は確認されていません。

チョウやガの幼虫に寄生しているうちに成虫になることはできず、スズメバチの幼虫に寄生できた個体のみが成虫になることができるのです。

スズメバチの駆除や忌避に天敵は活用できる?

ここまでスズメバチの天敵となる寄生虫について紹介をしてきましたが、寄生虫はスズメバチの駆除や忌避に活用することはできるのでしょうか?

寄生虫は未来の生物農薬として研究されている

現状、寄生虫をスズメバチの駆除や忌避に活用するのは難しいとされていますが、寄生虫の一種であるセンチュウ(線虫)は昆虫を駆除するための生物的防除資材として研究が進められています。

今回紹介したスズメバチタマセンチュウも、宿主であるスズメバチに人工的に寄生させることができれば、将来的にスズメバチ駆除の方法の一つとして活用されることがあるかもしれません。

寄生虫以外の天敵を活用したグッズと対策方法

近年ではスズメバチを捕食する昆虫であるオニヤンマを模した虫よけ対策グッズのおにやんま君が販売されています。

おにやんま君はスズメバチが巣を作りそうな場所にあらかじめ吊るして置いたり、外出時に帽子やカバンなどの目立つ場所に装着することで効果を発揮するといわれています。

おにやんま君は確実にスズメバチの攻撃を防げるものではありません。

実際にスズメバチ駆除のプロがおにやんま君を装着していてもスズメバチが近づいてくる事例は確認されているため、あくまで副次的な忌避方法として使用しましょう。

【こちらの記事もおすすめ】

天敵グッズのみでスズメバチの駆除や忌避は難しい

スズメバチの天敵である寄生虫や、その他の天敵グッズのみではスズメバチの駆除や忌避を行うことが難しいと紹介してきましたが、実際に駆除や忌避を行う際はどのような道具が適切なのでしょうか?

駆除スプレーを使う

スズメバチの駆除方法として効果的な駆除スプレー。

ピレスロイド系の成分が入っているスプレーは、スズメバチの神経作用をマヒさせる効果があります。

スズメバチの動きを止める即効性があるため、スズメバチの攻撃が激しくなる前にすばやく駆除することができます。

また、巣が作られやすい場所にあらかじめスプレーをしておくことで、数か月間の巣作り防止効果が期待できます。

自分で駆除するのが不安な方はプロに依頼した方が安心

スズメバチの巣が手の届かない高い場所や、巣が大きくなっている場合の駆除作業は危険が伴います。

そのようなときは無理をせず、プロに相談するのが安心です。

プロの業者であれば、状況に合わせて適切な方法で駆除してくれるうえ、防護服や専用の道具もそろっているので、安全かつスムーズに対応してくれます。

害虫害獣コンシェルジュは「これはスズメバチの巣なのかわからない」「駆除すべきか迷っている」といった段階でも、見積りや相談を無料で受け付けています。

少しでも不安を感じる場合は無理をせず、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

まとめ

・スズメバチネジレバネ

・スズメバチタマセンチュウ

・エゾカギバラバチ

この記事では寄生虫や天敵グッズがスズメバチ対策に活用できるかを解説しました。

将来的にスズメバチ駆除の方法として寄生虫が活用される可能性はありますが、現時点で駆除への利用は難しいでしょう。

自分で行う場合は、駆除スプレーの利用がおすすめです。

また、すでにスズメバチが活発に出入りしている巣や大きくなってしまった巣の駆除には危険が伴います。

少しでも不安を感じる場合はプロの無料相談を利用しましょう。

スズメバチの駆除は害虫害獣コンシェルジュでも承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- スズメバチ:13,000円

- オオスズメバチ:25,000 円

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

スズメバチが好む花とは?寄ってくる理由と対策を解説!

- ハチ

あたたかい時期になると姿を現すスズメバチ。 花の蜜を集めてハチミツにするミツバチではありませんが、ス...

-

スズメバチの天敵を網羅!暮らしに役立つ対策方法も紹介

- ハチ

ハチによる被害でよく名前を耳にするスズメバチ。 攻撃性が高く、敵とみなした対象に毒針を刺すこともある...

-

ツマアカスズメバチの生息地は?巣の場所や駆除方法を解説

- ハチ

ツマアカスズメバチは東南アジアや中国に生息するスズメバチですが、近年は長崎県対馬市をはじめ、日本国内...

-

チャイロスズメバチの危険性は?巣の場所や駆除方法も解説

- ハチ

茶色い見た目をしているスズメバチを目撃したことはあるでしょうか。 スズメバチにはさまざまな種類が存在...