コウモリは天敵だけで対策できる?天敵の種類と効果を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

コウモリの中に、人間の家に棲みつき、深刻な被害をもたらす品種がいます。もし自宅に棲みつかれると、大量のフンを撒き散らされたり、感染症に悩まされたり、非常に厄介です。

ただし、コウモリの対策方法を把握しておくことで被害を抑えられる可能性があります。対策方法の1つとしてあげられるのが天敵の活用です。

とはいえ、天敵はどの程度コウモリ対策に役立つのでしょうか。

今回は、コウモリの天敵を紹介するとともに、天敵活用によるコウモリ対策の効果、自宅に棲みつかれた場合の駆除方法について詳しく解説します。

・コウモリを食べる動物の種類

・天敵のコウモリ対策への効果

・コウモリを寄せ付けない方法と駆除方法

コウモリってどのような生き物?

まずはコウモリの生態について解説します。種類は「ココウモリ」と「オオコウモリ」の2つに大別され、身体の大きさや見た目の特徴、生態が異なります。

コウモリは鳥類ではなく「哺乳類」

コウモリは空を飛行するため、鳥類の1種だと思われがちですが、哺乳類に分類されます。

現在発見されている哺乳類は全世界で約6,500種存在し、そのうちコウモリ目は約1,300種。なんと哺乳類全体の5分の1を占めます。

夜行性で日中はねぐらに身を潜めているうえに、市街地に現れるアブラコウモリ以外は、森林の洞窟や樹洞に棲みついているため、種数が多いわりには姿を見かける機会は少ないでしょう。

ココウモリとオオコウモリの違いとは

コウモリは「ココウモリ」と「オオコウモリ」の2種類に大別されます。主な違いは以下の通りです。

ココウモリは種の数が非常に多く、全世界のさまざまな場所に生息しています。名前のとおり体長は5〜10㎝と小さく、主食は昆虫です。

視力が悪いため、超音波を発して獲物との距離を測定し捕獲します。超音波を使って物体との位置関係をはかることを「エコーロケーション(反響定位)」といいます。

天敵に捕食されないように、日中は暗い場所で眠り、夜間にエサを探しに飛び回る、夜行性の哺乳類です。

オオコウモリは亜熱帯地方を中心に、暖かい地域に生息するコウモリです。ココウモリよりも身体が大きく、体長は20~30㎝程度です。

ココウモリとは異なり視力がよく、主に果実や花を食べます。棲み処は主に大きな樹の枝や洞で、夜行性と昼行性のどちらも存在します。

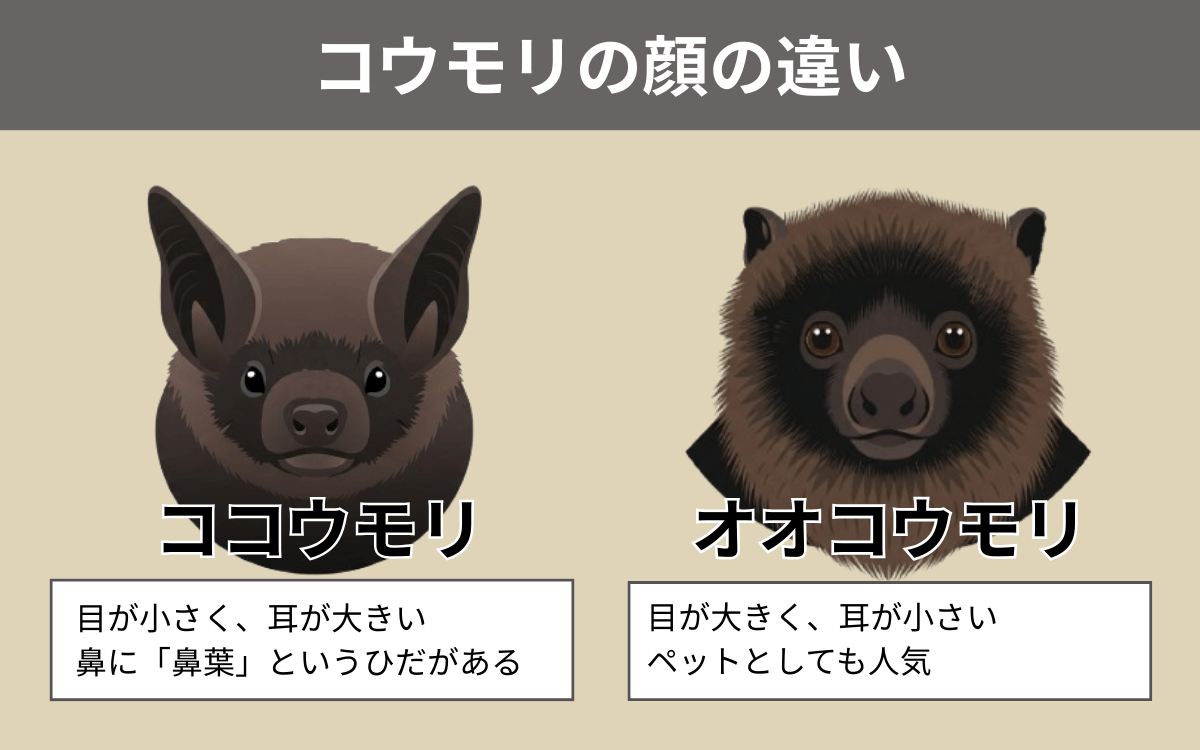

ココウモリとオオコウモリの顔の違い

ココウモリとオオコウモリは、顔立ちが異なります。

ココウモリはゴマ粒のように小さい目と、大きな耳が特徴的です。鼻に「鼻葉(びよう)」と呼ばれるひだがついており、種によっては花弁が何枚も重なっているような複雑な構造をしています。

鼻葉は超音波の方向制御に役立っているといわれています。

一方でオオコウモリは目がまん丸で大きくて耳が小さく、犬のような見た目をしています。

身体は大きく翼を広げるとかなりの迫力がありますが、その愛くるしさからペットとして飼っている方もいます。

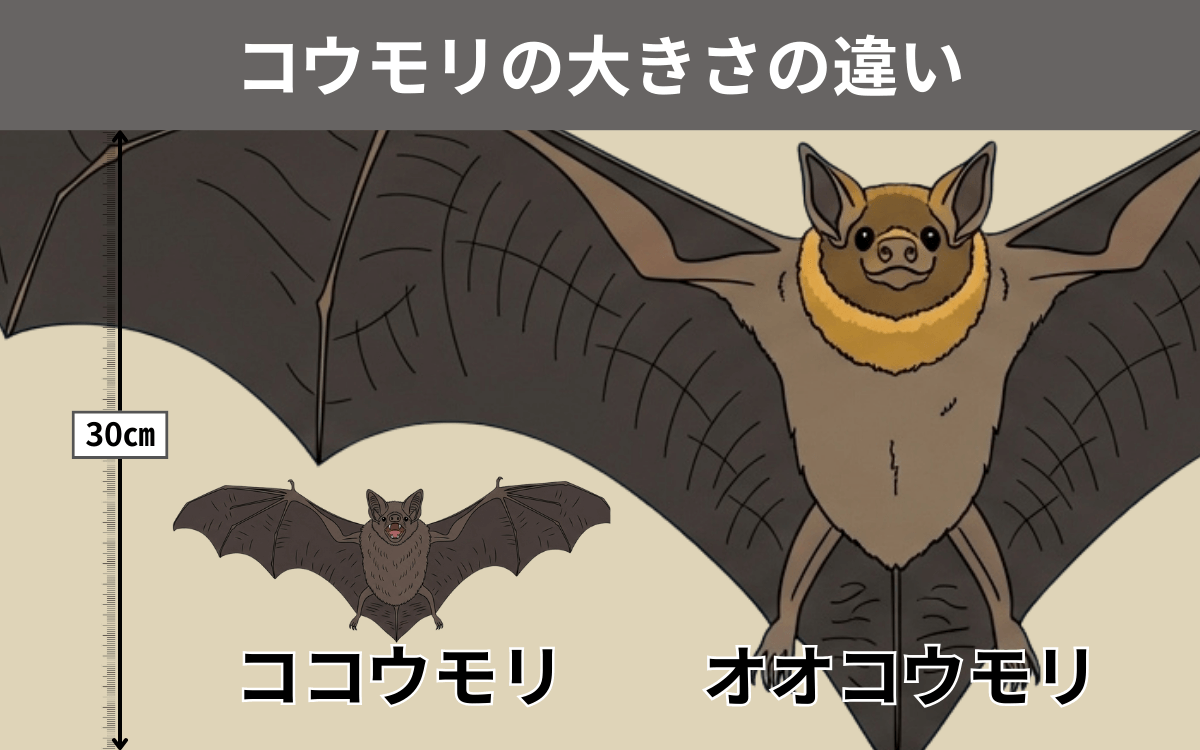

ココウモリとオオコウモリの大きさの違い

ココウモリよりもオオコウモリのほうが身体が大きいですが、それぞれ種によって体長にばらつきがあります。

日本に生息する一部の種を例にして、具体的な身体の大きさを比較してみましょう。

| ココウモリ |

種類 | 体長 |

| アブラコウモリ | 3.7~6㎝ | |

| 二ホンキクガシラコウモリ | 5.5~8.2㎝ | |

| 二ホンウサギコウモリ | 4.2~6.3㎝ | |

| オオコウモリ | オガサワラオオコウモリ | 19.3~25㎝ |

| クビワオオコウモリ | 17.5~23㎝ |

識別図鑑 日本のコウモリ/株式会社文一総合出版

ココウモリはおおむね5~10cm程度の大きさですが、オオコウモリは海外に巨大な種が生息しています。

たとえば、世界最大のコウモリといわれるフィリピンオオコウモリは、翼を広げるとなんと最大2mにも及びます。

ココウモリとオオコウモリの食べ物の違い

ココウモリとオオコウモリは、食べる物が異なります。

ココウモリの主食は小さな昆虫です。蚊やユスリカ、カメムシやゲンゴロウ、コガネムシなどを食べます。

人間に忌み嫌われる「害虫」も食するために、しばしば「益獣(人間に利益をもたらす動物)」として扱われることがあります。

一方でオオコウモリの主食は果実や花、植物の葉です。バナナやドラゴンフルーツ、パパイヤ、タビビトノキやガジュマルなど、亜熱帯地方を中心に分布する果実や植物を食べます。

暗くて人目につきにくい場所に棲むココウモリと違い、オオコウモリはこれらの樹の枝にぶら下がって生活していることも特徴の1つです。

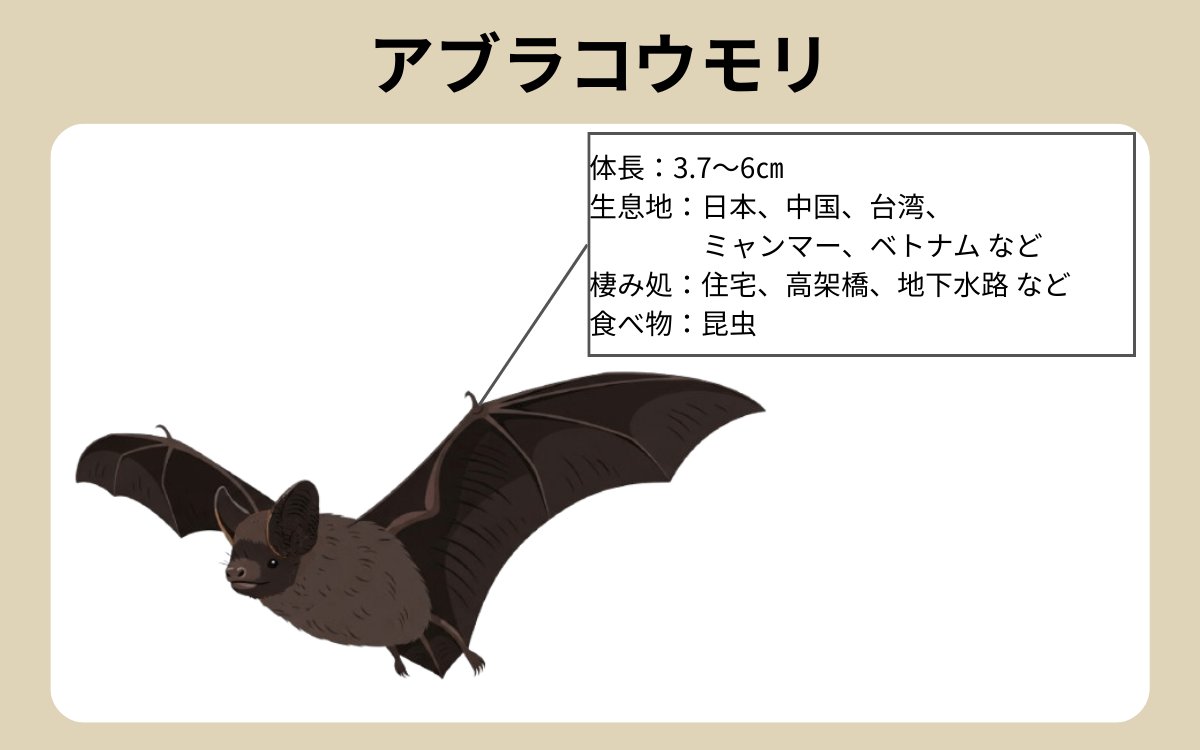

最も身近なコウモリは「アブラコウモリ」

私たちの身近に潜んでいる「アブラコウモリ」の特徴と生態は以下のとおりです。

| 体長 | 3.7~6㎝ |

| 生息地 | 日本(北海道は南部のみ) 中国(南部・東部・中部) 台湾、ミャンマー(北部) ベトナム(北部・中部)など |

| 棲み処 | 住宅(屋根裏、戸袋、軒下など) 高架橋 地下水路 など |

| 食べ物 | 昆虫 (蚊、カメムシ、ユスリカ、ゲンゴロウ、 コガネムシ、アリなど) |

識別図鑑 日本のコウモリ/株式会社文一総合出版

身体の大きさ

アブラコウモリは大きくても体長6cm程度です。体重は5~11gと非常に軽く、なんとハムスターの4分の1程度の重さしかありません。

夕暮れ時に市街地をよく飛び回っていますが、その身体つきから小さな鳥と見間違う方も多いといいます。

生息地

アブラコウモリは北海道南部以外の日本のほぼ全域に生息しています。

「コウモリって山とか森にいるんじゃないの?」と思う方も多いかもしれませんが、アブラコウモリは雑木林や河川など自然の多い地域から、人間の住む都市部まで幅広く生息しています。

その他のココウモリは洞窟や廃坑などあまり人目につかない場所に生息しているため、もし自宅の近くでコウモリを見かけたらほぼ間違いなくアブラコウモリだと考えていいでしょう。

棲み処

市街地に生息しているといっても、人々が行き交う明るい場所に棲んでいるわけではありません。

コウモリは暗くて気温と湿度の安定した空間を好む動物です。特にココウモリは天敵から身を守るために、他の動物の目の届かない安全な場所にねぐらを作ります。

アブラコウモリの主な棲み処は、住宅の屋根裏や軒下、床下や雨戸の戸袋などです。

市街地を飛び回るアブラコウモリたちは、エサである昆虫を求めて河川や雑木林に行き、近場の住宅の暗くて安全な場所をねぐらとして使います。

身体が小さいためわずかな隙間にでも入り込みやすく、1~2cm程度あいていれば簡単に内部へ侵入できるのがアブラコウモリの厄介な特徴。

住宅の換気口や雨戸の狭い隙間から中に入り、そのまま屋根裏や戸袋に棲みついてしまうのです。

また、アブラコウモリの巣は、鳥の巣のように木の枝や葉っぱなどを集めて作られるわけではありません。集団で棲みついている場所そのものをコウモリの巣と呼びます。

食べ物

アブラコウモリのエサは小さな昆虫です。蚊やカメムシ、ユスリカやゲンゴロウ、コガネムシなど私たちが日常生活で目にする虫を捕食します。

前述した昆虫は、市街地の中の河川や雑木林に大量に生息しています。エサを探しに飛来したアブラコウモリは、食後のねぐらとして人間の家に入り込み、そのまま安住の地として棲みつくのです。

アブラコウモリの天敵とは

アブラコウモリは人間の家に棲みつく厄介なコウモリです。そのようなアブラコウモリを脅かす天敵はどんな動物なのでしょうか。

アブラコウモリの天敵とされている動物を6種紹介します。

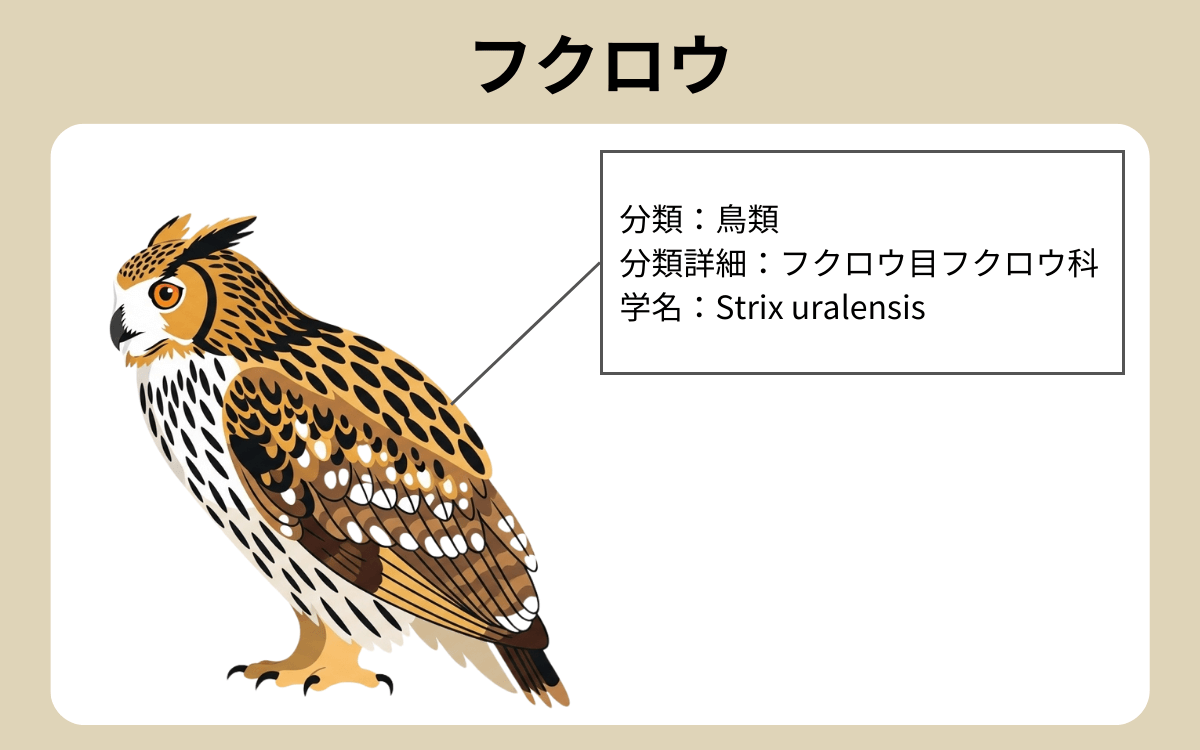

フクロウ

<フクロウの基本情報>

| 分類 | 鳥類 |

| 分類詳細 | フクロウ目フクロウ科 |

| 学名 | Strix uralensis |

フクロウは、夜行性で雑木林に棲んでおり、活動時間と活動域がアブラコウモリと被っています。

なおかつ空を主戦場とする鳥類で、体長は50cm程度とアブラコウモリより圧倒的に大きいため、恐ろしい存在であることは間違いありません。

「フクロウカフェ」が流行っていたり、映画「ハリー・ポッター」のマスコット的存在としても人気を博したりしているフクロウですが、その正体は獰猛な猛禽類です。

足の鋭い爪で獲物を捕らえ、押さえつけてから食べます。

また、フクロウは視力と聴力が非常に優れています。暗い中でも、発達した目と耳を使って正確に獲物の位置を把握します。

動体視力も優れているため、ふらふらと不規則に飛ぶアブラコウモリであっても、いとも簡単に捕えてしまうのです。

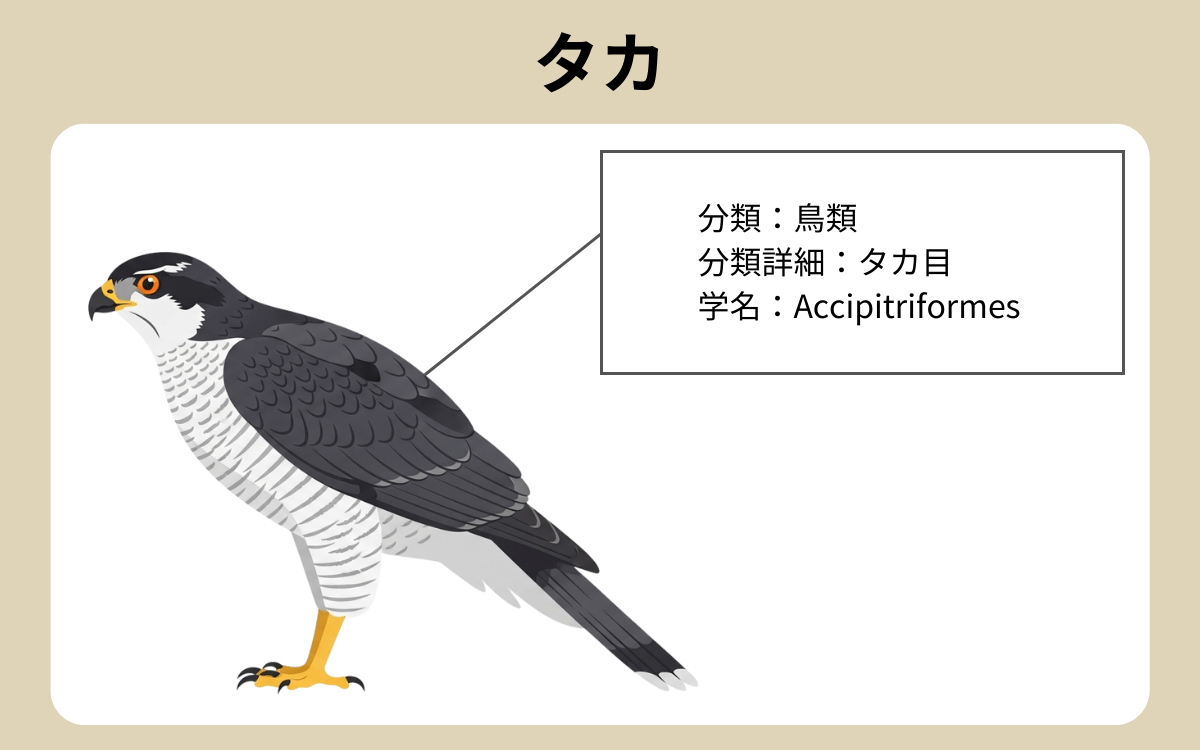

タカ

<タカの基本情報>

| 分類 | 鳥類 |

| 分類詳細 | タカ目 |

| 学名 | Accipitriformes |

生態系のトップに君臨するタカもアブラコウモリにとっての天敵です。フクロウと同じく猛禽類で、鋭い爪を駆使し、王者の貫禄を見せつけながら獲物を大胆に捕えます。

タカは非常に目がよく、人間にたとえると視力はなんと8.0以上で、数百m離れた場所の昆虫も見えるといわれています。

タカに見つかったからといって遠くへ逃げたとしても、捕まるまでその目からは逃れられません。

タカの握力は100kg近いといわれているため、小さなアブラコウモリは一度捕まったらその生涯に幕を閉じるほかないでしょう。

食事の際に鋭利なクチバシで肉を切り裂かれ、見るも無残な姿になってしまいます。むごい最期を逃れるためにも、アブラコウモリにとっては絶対に遭遇したくない天敵です。

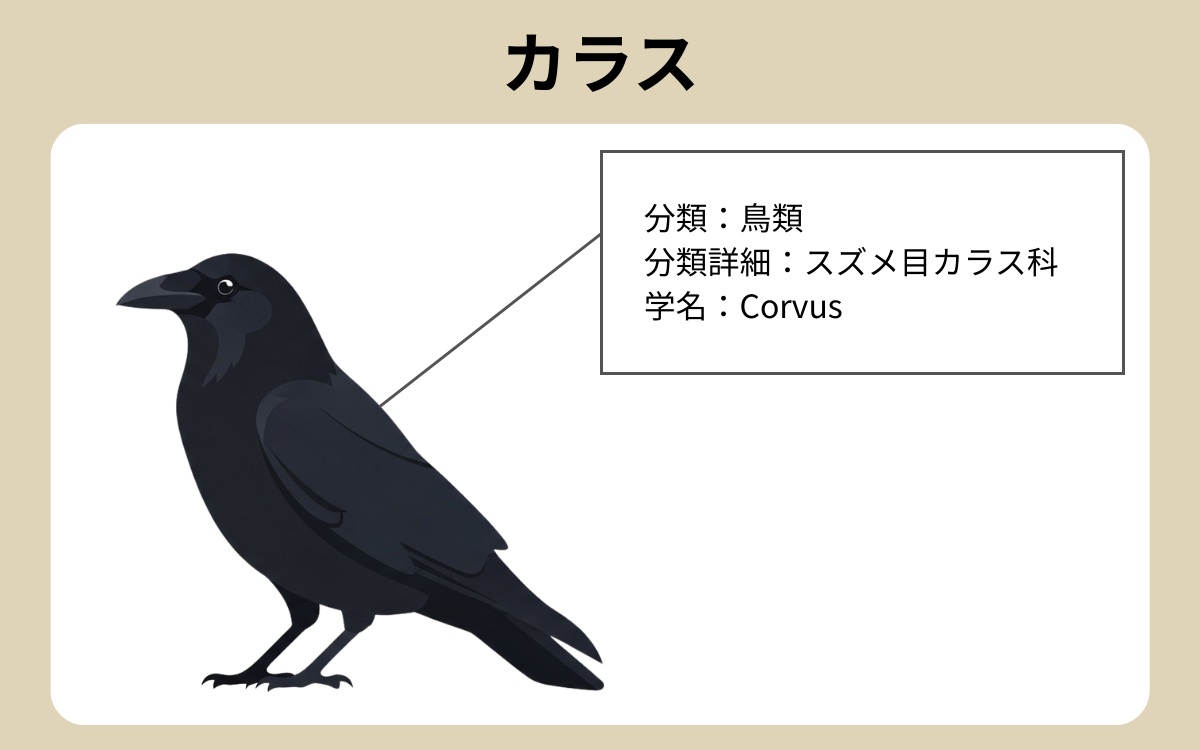

カラス

<カラスの基本情報>

| 分類 | 鳥類 |

| 分類詳細 | スズメ目カラス科 |

| 学名 | Corvus |

市街地でよく見かけるカラスもアブラコウモリの天敵です。カラスは日中活動して日が暮れてから巣に戻るため、活動時間はアブラコウモリと被っていません。

ただし、カラスは日の出の30分程度前から活動を開始するため、アブラコウモリがちょうど棲み処に帰る頃に遭遇する可能性があります。

活動範囲も双方市街地であることから、アブラコウモリにとっては身近な脅威だといえるでしょう。

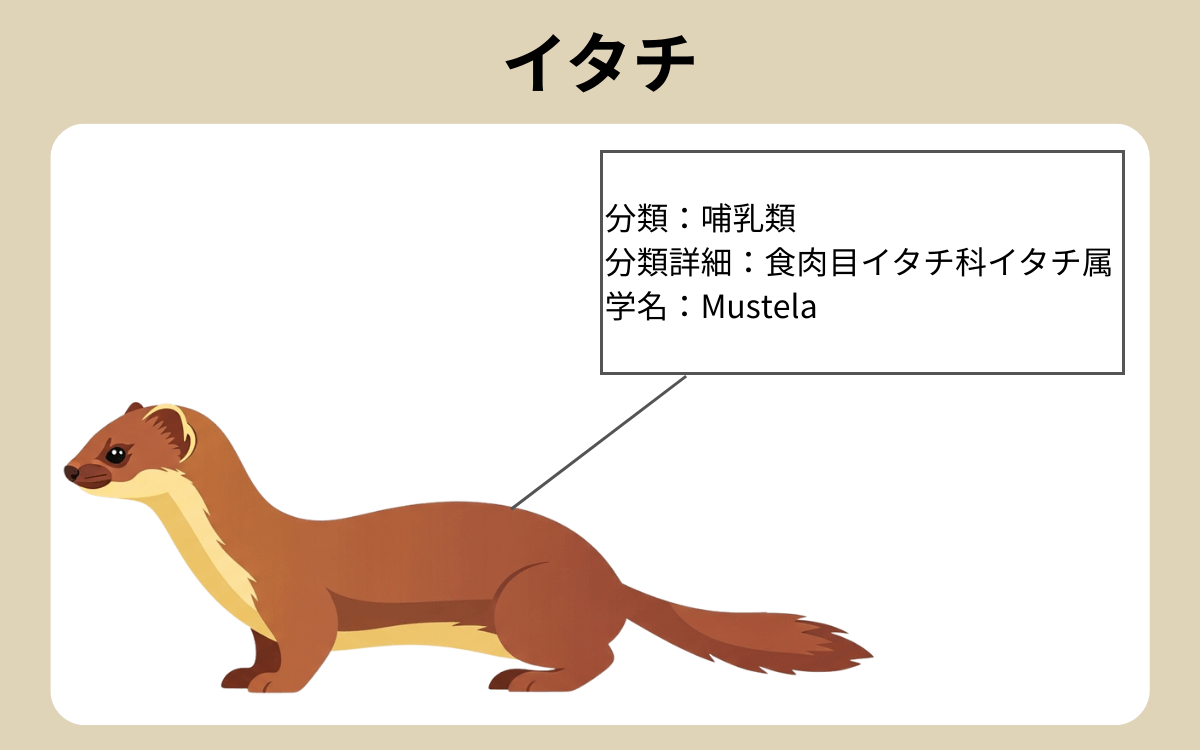

イタチ

<イタチの基本情報>

| 分類 | 哺乳類 |

| 分類詳細 | 食肉目イタチ科イタチ属 |

| 学名 | Mustela |

イタチは30cm程度の長い胴をもつ哺乳類です。

フサフサとした毛並みと真ん丸な目と小さな耳という、まるでぬいぐるみのような可愛さがありますが、実はアブラコウモリを捕食する獰猛な動物です。

イタチはアブラコウモリと同じく夜行性で、河川や雑木林など、アブラコウモリのエサである昆虫が多く潜む場所に生息するほか、人間の家に棲みつくこともあります。

つまり、アブラコウモリにとって遭遇率の高い天敵です。

人間から見るとあまり大きく感じないイタチですが、アブラコウモリにとっては巨大な存在。暗い森の中で見つかったら、大慌てで夜空へと逃げていくでしょう。

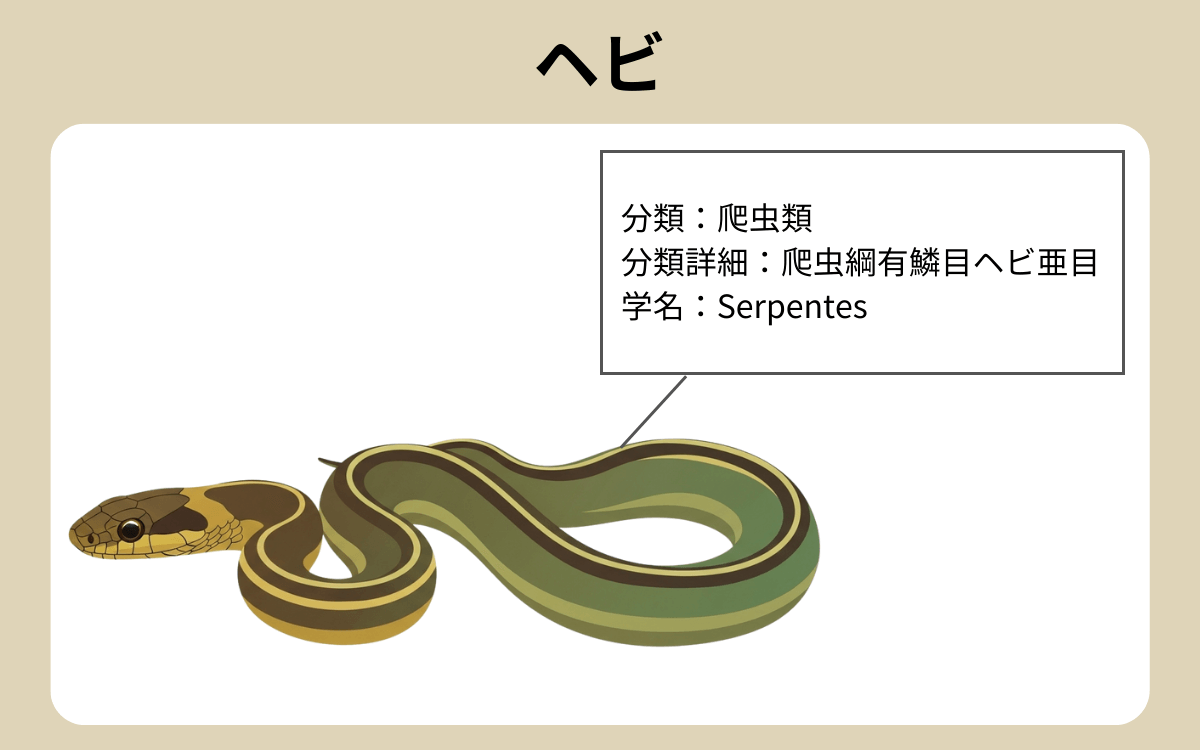

ヘビ

<ヘビの基本情報>

| 分類 | 爬虫類 |

| 分類詳細 | 爬虫綱有鱗目ヘビ亜目 |

| 学名 | Serpentes |

ヘビもアブラコウモリにとって脅威となる存在です。

ヘビの主なエサは哺乳類や両性類などの動物であり、ネズミやウサギ、カエルなどを食べます。

コウモリがメインの捕食対象ではないものの、海外で洞窟に潜んでいたヘビがコウモリを襲うという事例がありました。

ハムスターよりも体重が軽く、サイズが5~10cm程度のアブラコウモリは、いとも簡単にヘビに捕食されてしまうでしょう。

ネコ

<ネコの基本情報>

| 分類 | 哺乳類 |

| 分類詳細 | 食肉目裂脚亜目ネコ科 |

| 学名 | Felis catus ※イエネコの場合 |

家でのペットとしては言わずもがな、今や会社のオフィスでも「癒しの存在」として飼われていることの多いネコ。

愛くるしいネコですが、立派な肉食動物であり、アブラコウモリの天敵です。

生まれたときからずっと家で飼われているネコの場合は、小動物が現れてもただ見ているだけのケースが多いですが、もともと野良ネコだった場合は積極的に捕食します。

野良ネコは自らエサを探さないと生き残れないため、幼い頃に母ネコから狩猟方法を教わるのです。

ネズミを捕食する事例が多く報告されており、アブラコウモリはハツカネズミとサイズが近いため、狩猟の血が色濃く流れるネコの目に映ったら勢いよく飛び掛かってくるでしょう。

アブラコウモリもその事実を察しているのか、ペットとしてネコを飼っている家に寄り付きにくい傾向にあります。

アブラコウモリ駆除は忌避剤が必須

アブラコウモリは、「鳥獣保護管理法」によって殺傷や捕獲が禁止されている動物です。

そのため、コウモリ駆除とは「家から追い出すこと」を意味します。アブラコウモリを駆除する場合は、専用の忌避剤を使用するのが主な方法です。

天敵を使ってアブラコウモリ対策をできないのかと考えている方もいるかと思いますが、あくまで副次的な対策です。

「絶対にアブラコウモリを家に寄せ付けたくない」という場合は置き型の忌避剤を使って対策をしたり、もし棲みつかれてしまった場合はスプレータイプの忌避剤で追い出しをする必要があります。

アブラコウモリ対策に天敵を活用する方法

天敵の活用は、メインのアブラコウモリ対策ではありません。

アブラコウモリを家から追い出し、侵入経路を塞ぎ、再来を防ぐためにアブラコウモリが苦手とする空間を作る方法として有効です。

天敵の鳴き声・ニオイは追い払うのに効果あり

アブラコウモリは、人間に聞こえない周波数の超音波を使って仲間同士でコミュニケーションをとっており、非常に聴覚が優れています。

そのため、天敵の鳴き声を流すと、危険を察知して寄り付かなくなる可能性があります。

以下のようなフクロウの鳴き声を流す撃退グッズが販売されており、アブラコウモリ対策に役立つでしょう。

ただし、鳴き声をアブラコウモリ対策に使用する場合は近隣への配慮が必要です。

たとえば、撃退グッズの鳴き声を大音量で流すと、周辺に騒音被害を与えてしまい、ご近所トラブルに発展しかねません。

鳴き声だけではなく、天敵である動物のニオイもコウモリ対策に一定の効果があります。

「そうはいっても、天敵のニオイ“だけ”を発生させるのは難しいのでは?」と考える方が多いでしょう。

実は、イタチ類のフィッシャーという動物の尿を使用したコウモリ対策グッズ「アニマルピー」が販売されています。

【コウモリ用】アニマルピー No.6|撃退マシーン.com アネックス

「アニマルピー」は屋根裏や軒下など、アブラコウモリが近寄ってきやすい場所に吊り下げられる優れものです。

小ボトルで約5,000円と値段は高めですが、追い払いに一定の効果を期待できるでしょう。

天敵を飼うと一定の効果が見込める

天敵をペットとして飼うと、鳴き声やニオイによってアブラコウモリ対策に役立つ可能性があります。

天敵の鳴き声やニオイを発生させるグッズを紹介しましたが、効果が一時的であったり天敵そのものだと認識されなかったりして、せっかく購入をしてもアブラコウモリが寄ってくる場合があります。

やはり本物の天敵を飼うことには、撃退グッズは敵わないでしょう。

ただし、天敵を飼育する場合はいくつかの注意点があります。

ペットとして迎え入れることを検討しているのであれば、以下のポイントを把握したうえで飼うかどうか判断しましょう。

| 天敵 | エサ | 飼育可否 |

| フクロウ・タカ | ネズミ、ヒヨコなどの小動物の肉 | 可能 |

| カラス | 動物の肉、昆虫、ミミズなど | 不可能 |

| イタチ | ネズミ、カエルなどの小動物の肉 | 不可能 ※ペット用に品種改良された「フェレット」は飼育可能 |

| ヘビ | ネズミ、ヒヨコなどの小動物の肉 | 可能 |

| ネコ | キャットフード | 可能 |

フクロウやタカなどの猛禽類は足の爪が鋭いため、飼う場合はケガを負う危険があります。

猛禽類を取り扱うための革製専用グローブが販売されていますが、タカの握力は100kg近いといわれており、着用していても爪が腕に食い込む可能性があります。

クチバシも鋭いため、うっかり顔を近づけると、つつかれて目や頬に大ケガを負うかもしれません。

鳴き声についても気を付けたいポイントです。

猛禽類の鳴き声はうるさく、特にフクロウは夜間に鳴くため、自身の睡眠を妨げられるどころか、ご近所から苦情を言われるかもしれません。

エサの詳細も事前に知っておきましょう。猛禽類やヘビは小動物の肉を食べるため、エサとして冷凍マウスや冷凍ヒヨコを用意しなければなりません。

動物園に勤めていたり研究のために解剖をしたりしている方でもなければ、哺乳類の死骸を扱うことに抵抗を感じるでしょう。

本当に自分がペットとする動物のエサを用意できるのか、しっかりと考える必要があります。

加えて、天敵である動物はいずれも強いニオイを発します。

ニオイの原因は糞尿とエサの食べ残しです。肉食の動物のフンには動物性タンパク質が含まれ、強烈な悪臭を放ちます。

また、猛禽類やヘビに与えた冷凍マウスや冷凍ヒヨコを与えた際、肉片が散らばることがあり、放置しておくと腐敗して強いニオイが漂います。

また、哺乳類のお尻の肛門腺や、鳥類の尾羽の付け根にある尾脂腺から出る分泌液も独特のニオイを発するため、人によっては不快に感じるでしょう

さらに、飼うにあたって天敵の寿命も把握しておきましょう。

フクロウは小型種でも10~20年、タカは20~30年、ヘビは10~20年、ネコは10~20年程度の寿命といわれています。

数十年単位の長い期間にわたって面倒をみられるかどうかも飼育するに当たって考慮すべきポイントです。

野生のカラスやイタチは「鳥獣保護管理法」の規制により、捕獲と飼育はできませんが、イタチの仲間であるフェレットは飼うことができます。また、ネコを飼っている方も多く存在します。

もし現在フェレットやネコを飼っている、もしくは飼おうか悩んでいるという方にとっては、ペットによる癒し効果を得られるうえにアブラコウモリ対策もできて、一石二鳥です。

天敵の置物をおいても目が悪いから効果はない

「フクロウやタカが天敵なら、それらの置物を外におけばアブラコウモリは寄ってこないのでは?」と思う方がいるかもしれません。

確かに、害獣対策グッズとして猛禽類の置物が多数販売されていますが、結論からいうとアブラコウモリの追い払いへの効果は見込めないでしょう。

アブラコウモリを含むココウモリは非常に視力が悪いという特徴があります。

そのため、置物をおいたとしても、見た目で天敵だと判断することはほとんど不可能であると考えられます。

アブラコウモリが棲みついているサイン

天敵を使ったアブラコウモリ対策について解説しました。そもそも自宅にアブラコウモリが棲みついているかどうか、主な確認項目は以下のとおりです。

・家の周りにフンがある

・外壁に白い汚れがある

・ドブのような悪臭がする

・「カサカサ」「キィキィ」という音が聞こえる

それぞれの詳細について解説します。

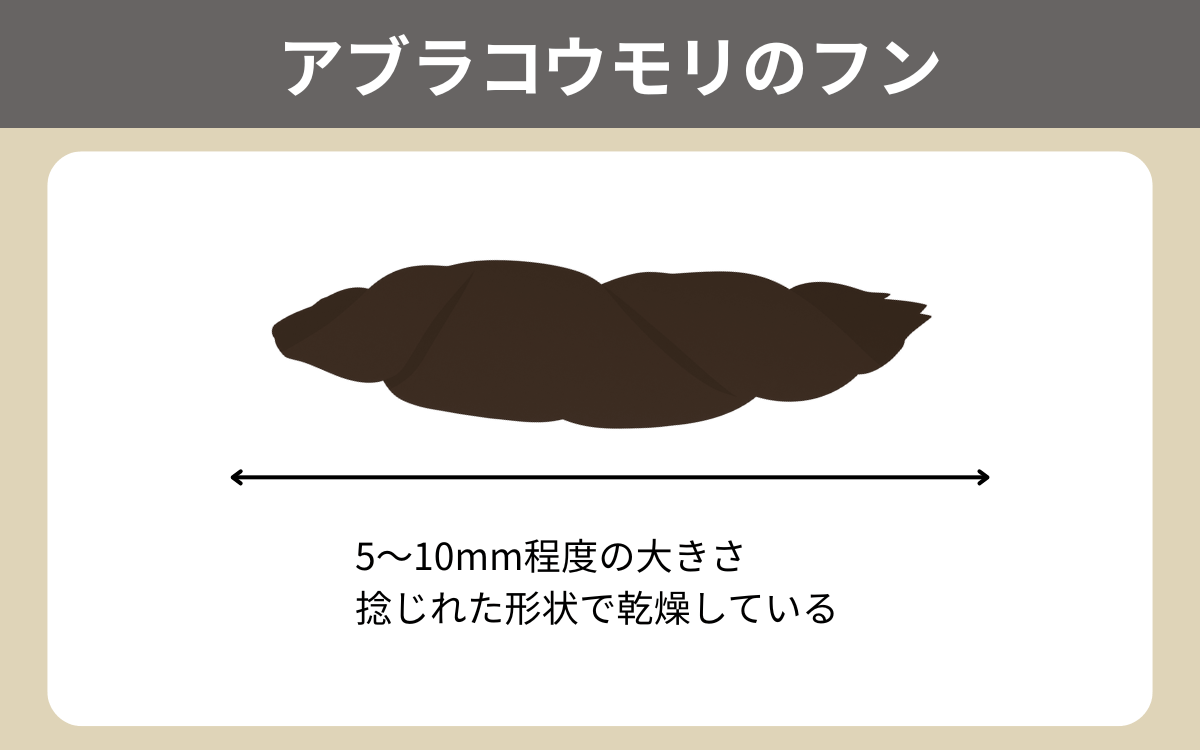

家の周りにフンがある

アブラコウモリのフンは、5~10mm程度の大きさで乾燥しており、捻じれた形状をしています。

・屋根裏

・ベランダ

・軒下

・雨戸の戸袋

・シャッター

・換気口

・雨どい

・外壁

・エアコンの室外機

アブラコウモリは、棲み処の周辺および棲み処の中で排泄をします。集団で生活をするため、フンの数も大量です。

前述した場所以外に、庭や屋根の周辺で多くのフンを見つけた場合、アブラコウモリが棲みついているかもしれません。

外壁に白い汚れがある

外壁に白いシミのような汚れがある場合、アブラコウモリが棲みついている可能性があります。

アブラコウモリは、住宅内の棲み処に戻る際に尿を撒き散らし、白い汚れとなって外壁に付着します。

鳥のフンに似ていますが、黒っぽい塊や汚れが混じっていない場合、コウモリの尿である可能性が高いでしょう。

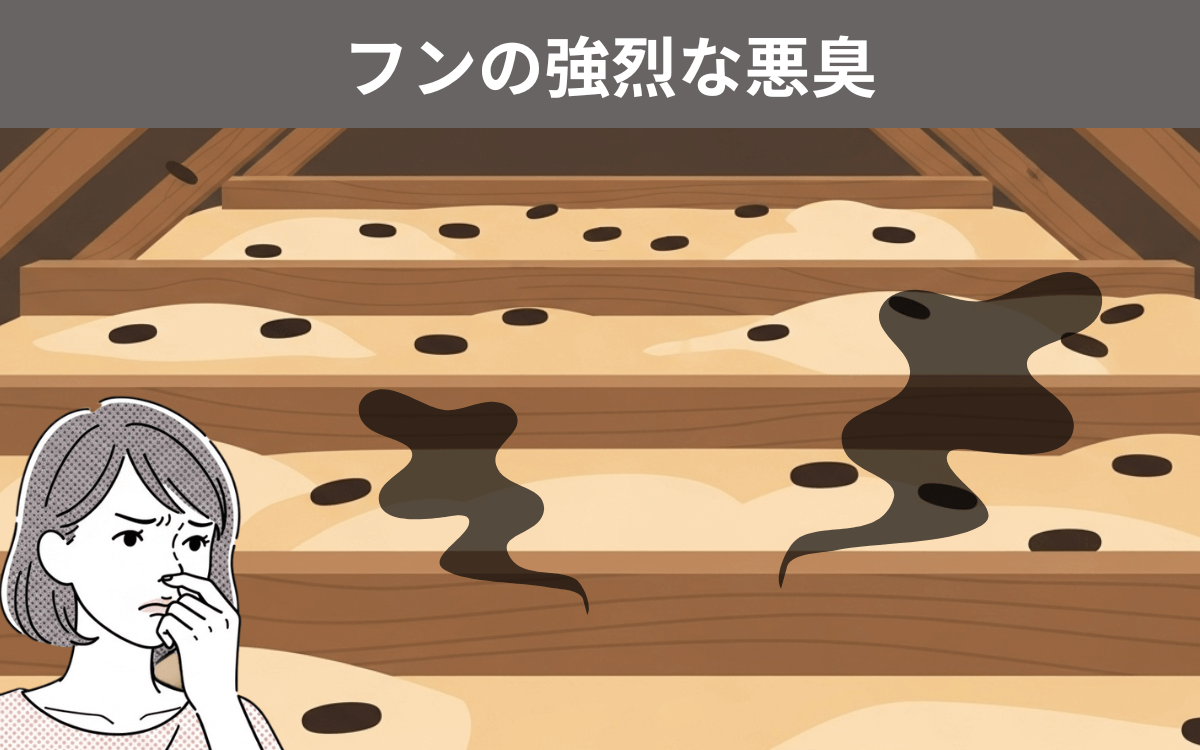

ドブのような悪臭がする

アブラコウモリのフンが溜まると、ドブのような強烈な悪臭を放ちます。

自宅内にいて強いニオイを感じるのであれば、アブラコウモリが棲みついている可能性があります。

アブラコウモリのフンが溜まりやすいのは、主に屋根裏や床下、雨戸の戸袋、雨どいや換気口です。

こうした場所の付近から悪臭を感じる場合は、アブラコウモリが棲みついていないか確認してみましょう。

ただし、フンの病原体が混じった空気を吸い込むとアレルギーを発症したり感染症にかかったりする危険があるため、不安な場合はコウモリ駆除のプロへの調査依頼をおすすめします。

「カサカサ」「キィキィ」という音が聞こえる

屋根裏や床下などから「カサカサ」「キィキィ」と聞こえたら、アブラコウモリの羽音や鳴き声かもしれません。

アブラコウモリは小さなコウモリのため、1匹だけ潜んでいても羽音は聞こえない可能性が高いです。

ただし、アブラコウモリは集団で棲みつく傾向があり、多いと10~200匹程度にまで繁殖します。

「カサカサ」や「バサバサ」という羽ばたくような音がはっきりと聞こえた場合、自宅に多くのアブラコウモリが棲みついていることも。

また、アブラコウモリは通常人間の耳に聞こえる鳴き声を発しませんが、危険を察知すると「キィキィ」という鳴き声を上げます。

羽音と同様にはっきりと「キィキィ」という音が耳に届いた場合は、アブラコウモリが潜んでいるでしょう。

アブラコウモリは夜行性のため、日中は聞こえないものの夜間に羽音や鳴き声のような音が響いていたらなおさら注意です。

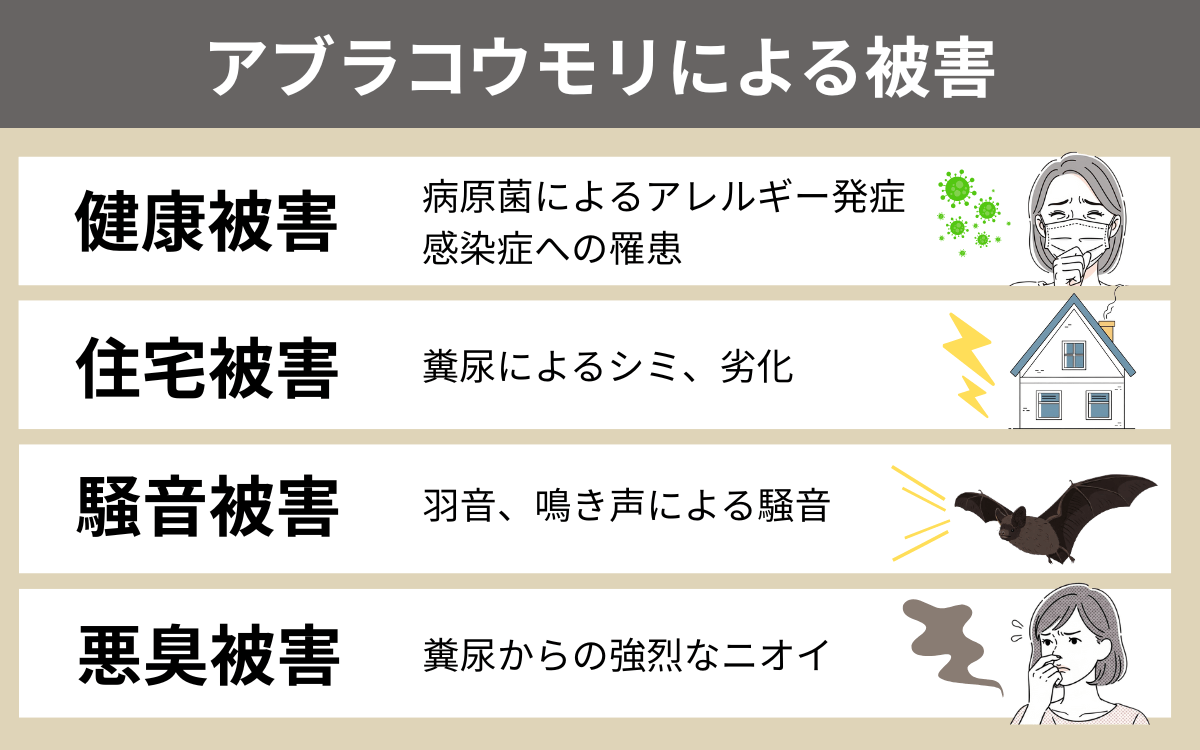

アブラコウモリが棲みついたらどんな被害にあう?

アブラコウモリが自宅に積みついていた場合、さまざまな被害を及ぼします。

主な被害について、詳しく解説します。

アレルギー発症・感染症にかかるリスクがある

アブラコウモリが棲みついていた場合、人体に悪影響を与える可能性があります。

まず考えられるのが、フンに発生したカビでのアレルギー発症です。

コウモリのフンは、季節や気温、湿度によって異なるものの1日~3日程度経つとカビが発生します。

アブラコウモリのフンは乾いていて崩れやすいため、空気に混ざってカビが飛び散る危険性があります。

吸い込んでしまうと、鼻炎や皮膚炎、咳などのアレルギーを発症するかもしれません。

家庭内に気管支が弱い方や、免疫力の低いお子様やお年寄りがいる場合は、特に気をつけましょう。

カビによるアレルギー発症だけではなく、さらに深刻な感染症にかかるリスクもあります。

以下は、コウモリから感染した事例のある感染症の一覧です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

9.6% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

これらについて、コウモリから直接感染するのではなく、別の動物を介して感染した例が多く報告されています。

たとえば、ニパウイルスは、オオコウモリから豚にウイルスが移り、豚から人に感染したことがあるそうです。

もし天敵の動物を飼い、アブラコウモリに触れた場合、ペットを介して感染症にかかる危険があります。

SARS(重症急性呼吸器症候群)/国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト

ニパウイルス感染症/国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト

狂犬病(Rabies)/厚生労働省検疫所

ヒストプラスマ症(Histoplasmosis)/厚生労働省検疫所

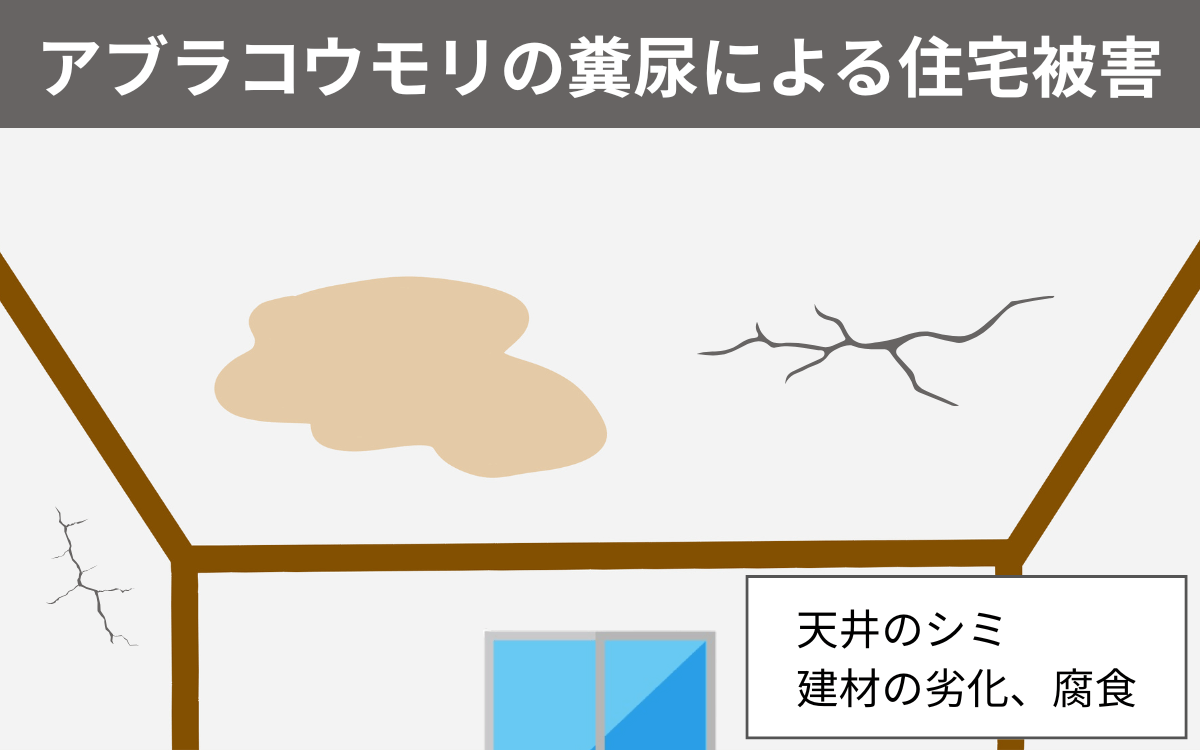

住宅の汚れ・劣化につながる

アブラコウモリは集団で生活し、大量の糞尿を排泄します。

屋根裏に棲みつかれると糞尿によって天井にシミができ、長期間放置すると天井材が劣化して住宅の耐久性が低下し、最悪の場合は天井や住宅そのものが倒壊する危険性があります。

糞尿の悪臭の不快感のみならず、「安心して自宅に住めない」という大きな不安を抱えることになるのです。

また、雨戸の戸袋にアブラコウモリが棲みついた場合、雨戸がフンでびっしりと覆いつくされます。

フンが溜まると雨戸を開閉しづらくなるほか、汚れをそのままにしておくとサビや腐食の原因となり、雨戸の劣化が早まります。

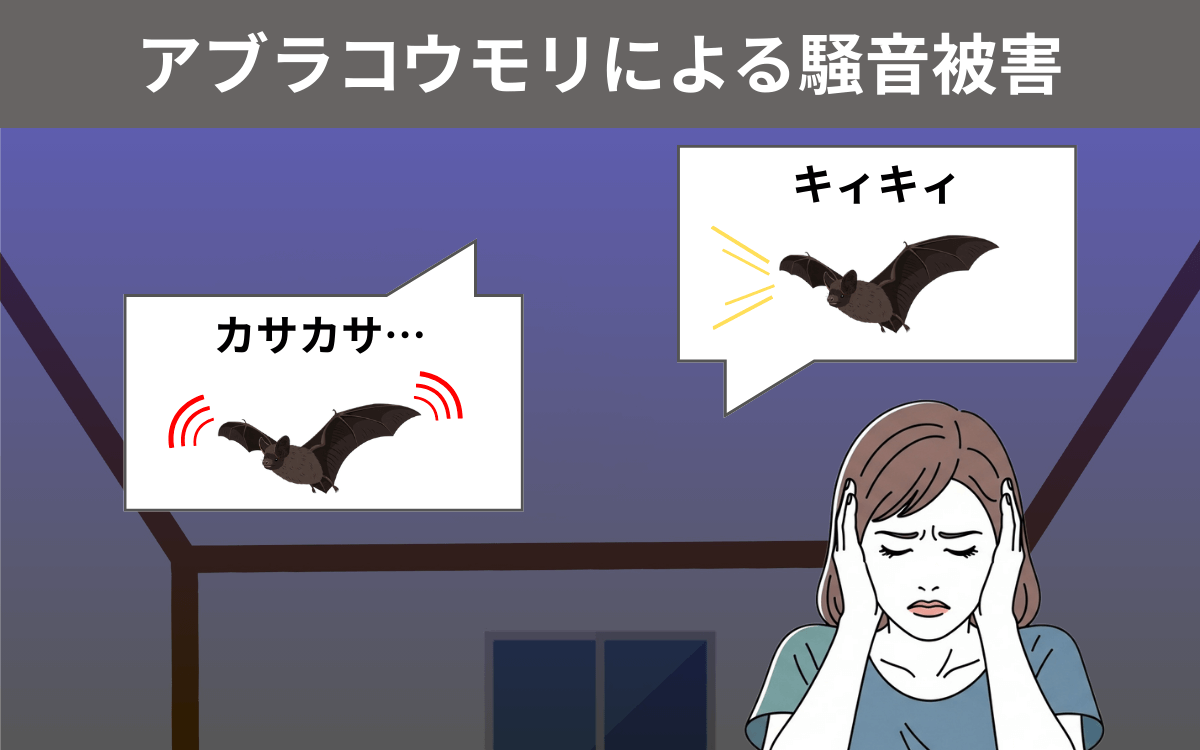

騒音が発生する

アブラコウモリが棲みついた場合、夜間の騒音に悩まされる可能性があります。

アブラコウモリは翼を広げても20㎝程度の大きさのため、1匹だけならそこまで羽音は気にならないでしょう。しかし、アブラコウモリは10~200匹程度の集団で生活します。

大集団のアブラコウモリが活動すると、羽音は住宅に響きます。

しかも活動時間帯は夜のため、睡眠を妨害され、小さなお子様がいる家庭だと「せっかく寝かしつけたのにアブラコウモリのせいで子どもが起きてしまった……」という事態にも発展しかねません。

羽音だけではなく、鳴き声も騒音になります。

アブラコウモリが人間に聞こえる周波数で声を上げるのは稀ですが、たとえば屋根裏での羽音が気になって追い出そうと天井を棒でつつくと、危険を察知して「キィキィ」と鳴く可能性があります。

羽音に加えて鳴き声まで聞こえたら、安心して夜を過ごせないでしょう。

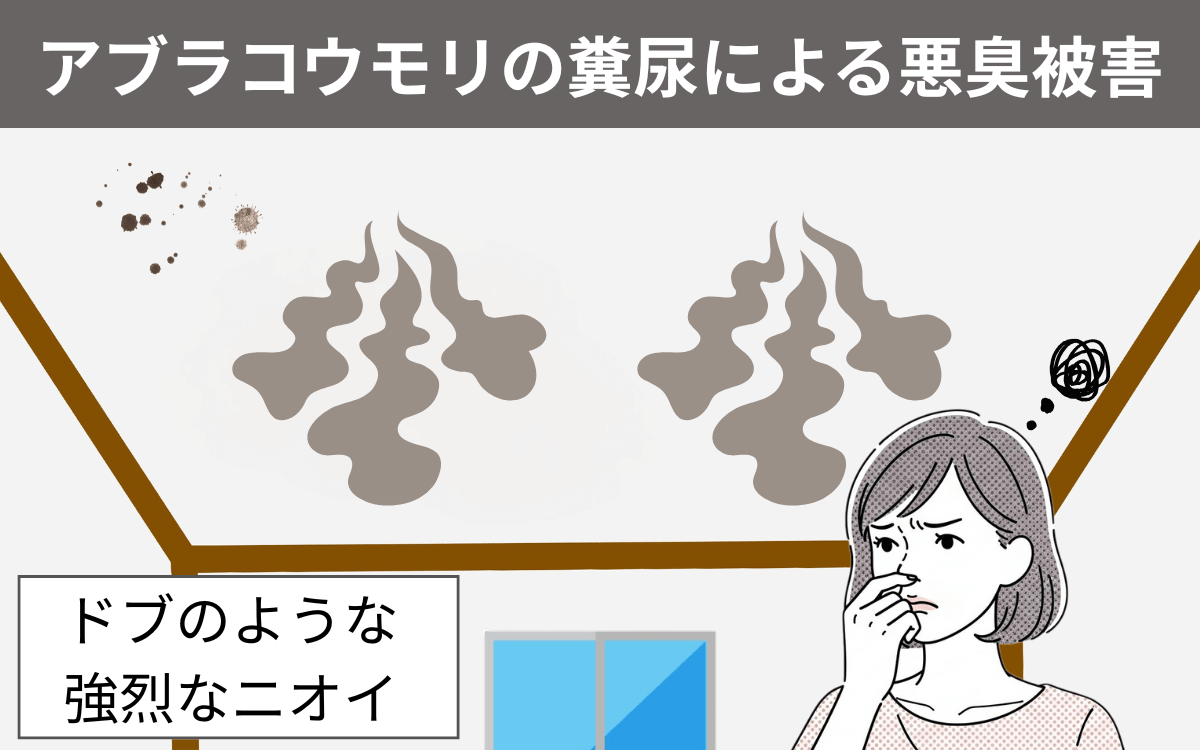

悪臭がひどくなる

フンによる悪臭も、深刻なアブラコウモリ被害の1つです。前述のとおり、屋根裏や雨戸の戸袋などにアブラコウモリは棲みつき、大量のフンをします。

アブラコウモリは身体の大きさに似つかず大食いで、1日に約500匹もの昆虫を捕食するといわれています。つまり、その分排泄物の量も多いということです。

1匹1匹が大量にフンをするため、集団で棲みつかれるとひどい悪臭が漂います。

アブラコウモリのフンはドブのような強烈なニオイを発するため、やすらげるはずの自宅がたちまち不快な場所へと変わってしまいます。

放置すればするほどアブラコウモリは増え、フンもどんどん溜まるため、異臭や異変を感じたら早めにアブラコウモリが棲みついていないか確認することをおすすめします。

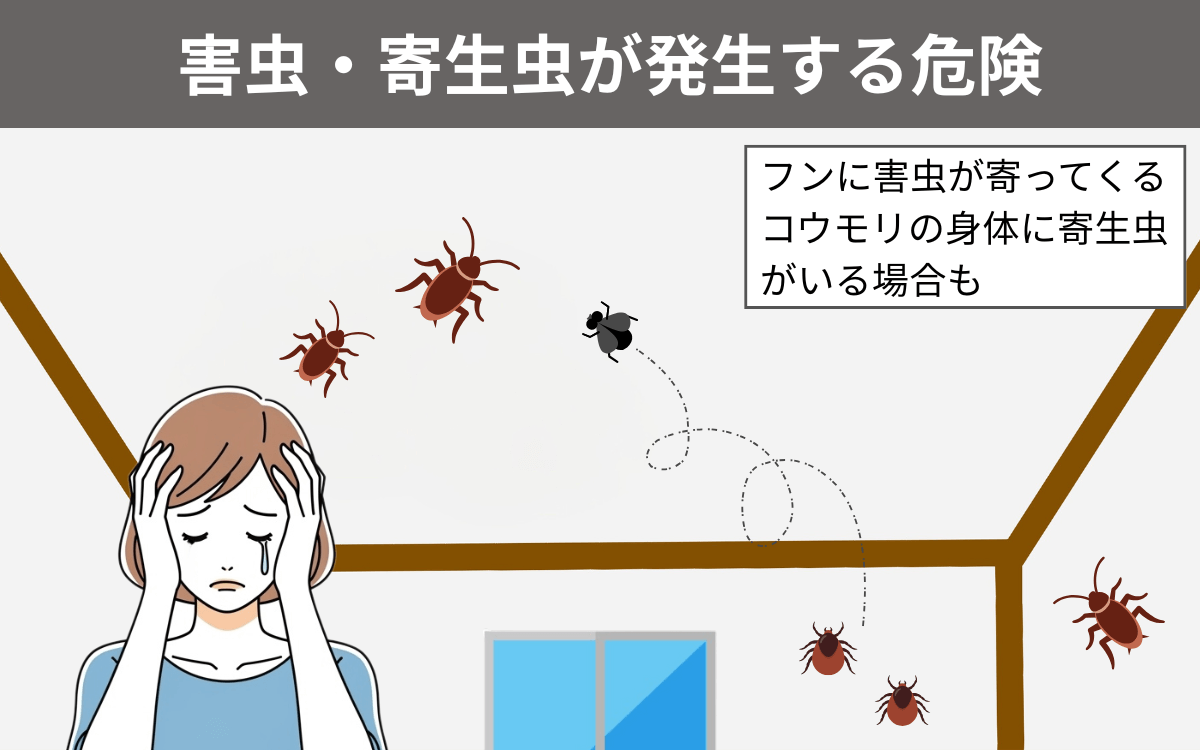

害虫の発生につながる場合も

害虫の発生も、アブラコウモリの被害の1つです。

大量のフンにハエやダニ、ゴキブリなどがおびきよせられる可能性があり、自宅内の衛生を保てなくなります。

糞尿によって建材が劣化し、隙間からシロアリが侵入、自宅が食害にあうかもしれません。

また、アブラコウモリの身体に寄生虫が付着していることがあります。ダニやノミ、トコジラミなどがアブラコウモリによって自宅内に持ち込まれると厄介です。

特に、近年話題のトコジラミは、刺されると強烈な痒みと発疹に苦しめられるうえ、自分で駆除するのが難しいといわれています。

加えて繁殖力が強く、1日に5~6個もの卵を産むため、1匹持ち込まれると一気に増えてしまうでしょう。ペットを飼っている場合は、寄生虫がペットにうつる可能性もあります。

もしアブラコウモリが棲みついたらどうする?

アブラコウモリが自宅に棲みついていた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

アブラコウモリの駆除方法は、自分で駆除をするかプロに依頼をするか、2つの方法があります。ここでは、自分で駆除をする場合の正しい手順について解説します。

アブラコウモリの殺傷・捕獲は禁じられている

「アブラコウモリが棲みついても、捕まえて殺してしまえばいいのでは?」と考える方がいるかもしれません。

しかし、アブラコウモリの殺傷と捕獲は「鳥獣保護管理法」によって禁止されています。

そのため、自宅内でアブラコウモリを見つけてもホウキや棒で叩いて傷つけたり、虫取り網で捕獲したりしてはいけません。

鳥獣保護管理法に違反すると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科されます。

アブラコウモリを駆除する場合は、傷つけずに自宅内から追い出すしかありません。

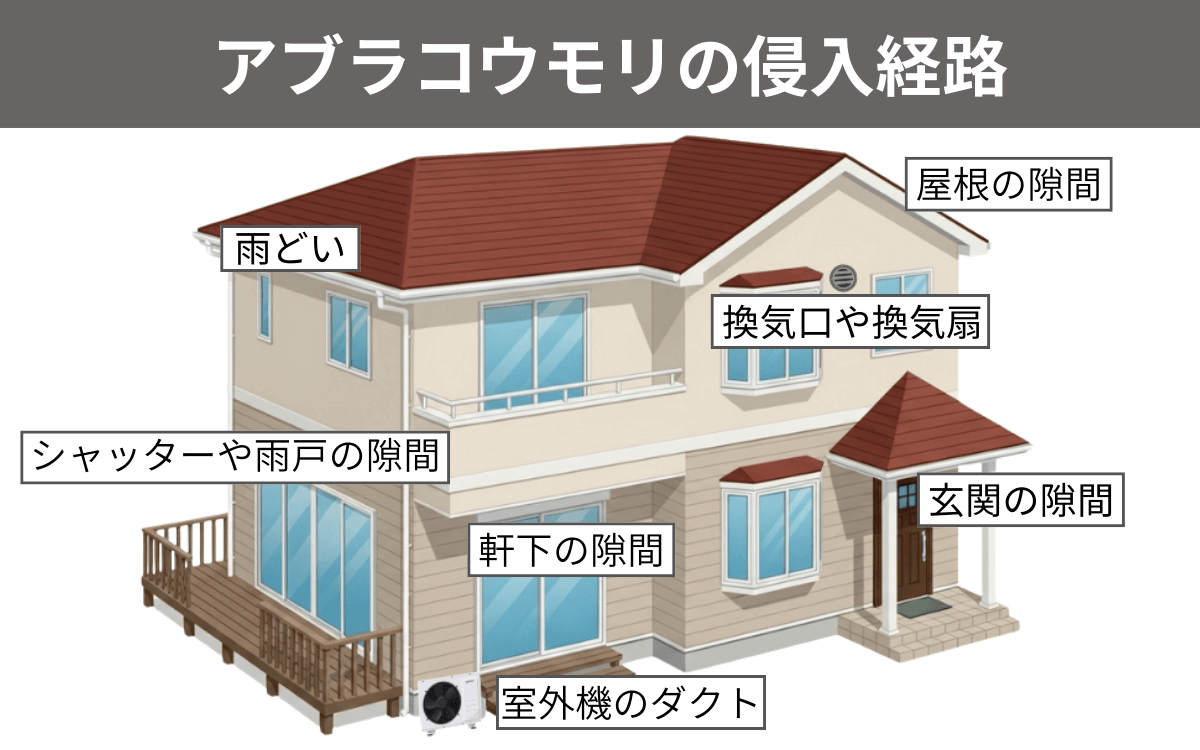

駆除手順①侵入経路・棲み処を特定する

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

アブラコウモリは体長が3.7~6㎝と小さく、1~2㎝のわずかな隙間さえあれば簡単に住宅に侵入できます。

換気口のほか、軒下や雨戸、屋根などにちょっとした隙間があればアブラコウモリは家に入り込めるのです。

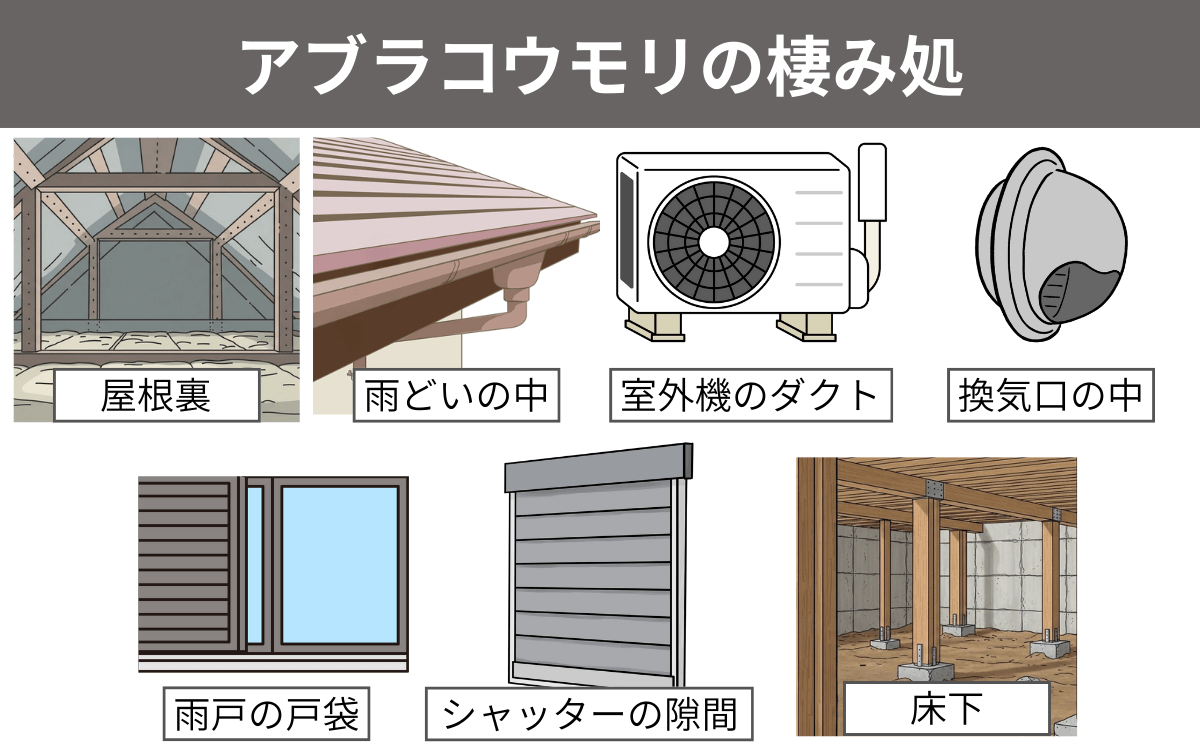

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

アブラコウモリは、暗くて人間や天敵に見つかりにくい場所に棲みつきます。

屋根裏や床下は、軒下や屋根、床材の隙間から侵入しやすく、住人でも滅多に出入りせず、天敵である鳥類にも見つかりにくい場所です。

なおかつそれなりに広さがあるため、アブラコウモリが集団で住むのに適しているといえます。

戸袋は、雨戸の隙間から簡単に侵入でき、戸を収納する箱の役割をしているため、密閉性が高く光が入りにくい構造になっています。

日常的に戸袋の中を除く人は少なく、天敵が侵入してくることはほぼないため、アブラコウモリにとっては安心して生活できる場所です。

また、換気口のような小さな場所にもアブラコウモリは棲みつきます。換気口の隙間から侵入し、そのまま棲み処とするケースが少なくありません。

他の場所と同様に人間や天敵にみつかりにくく日光に直接照らされる場所でもないため、安住の地として活用しているのでしょう。

アブラコウモリを駆除する場合は、前述した場所をチェックして侵入経路と棲み処を特定しましょう。

そもそも棲み処がわからなければ追い出せないうえに、アブラコウモリは帰巣本能があり、たとえ一度追い出しても再び同じ場所へ棲みつくことがあります。

そのため、侵入経路を特定して再来を防ぐための対策を講じないと、延々とアブラコウモリとのイタチごっこが続いてしまいます。

駆除手順②駆除用具を購入する

アブラコウモリの棲み処や侵入経路によって必要な道具は異なりますが、すべてを買いそろえると最大5万円程度かかります。

「追い出すだけなら忌避剤だけ買えばいいんじゃないの?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、追い出す際にマスク、ゴム手袋を着用しないとアレルギーや感染症にかかってしまう可能性があります。

また、アブラコウモリを追い出しても、棲んでいた場所に大量のフンが残り、そのままにしておくと不衛生なため、ハンドクリーナーで清掃した後に消毒する必要があります。

加えて、再侵入防止のための対策として、コーキング剤や金網、隙間パテやパッキンテープも必要不可欠です。

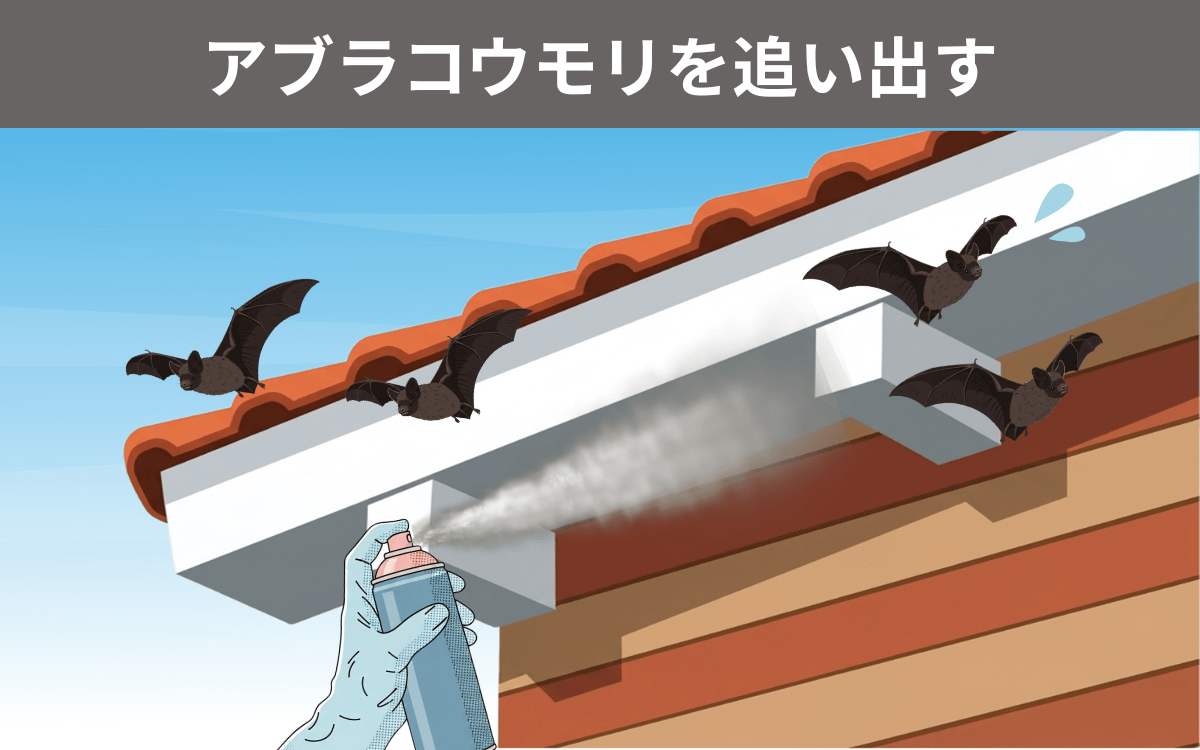

駆除手順③追い出す

駆除道具を購入したら、いよいよアブラコウモリを追い出しましょう。

アブラコウモリは日没20~30分後からエサを求めて棲み処を離れるため、一気に駆除するなら日中が狙い目です。

追い出すための忌避剤には、置き型タイプやジェルタイプがありますが、アブラコウモリが出ていくまでに時間がかかります。

短時間で一掃したい場合はスプレータイプの忌避剤を噴射しましょう。

侵入経路となった隙間からノズルを差し込み噴きかけると、棲み処から大量のアブラコウモリが這い出してきます。

小さくて顔は可愛らしいアブラコウモリですが、隙間からわらわらと姿を現す様子はまるでゾンビのようです。

アブラコウモリの集団を見たことがない、初めて駆除をするという方は、あらかじめSNSで駆除の動画を見て心構えをしておくことをおすすめします。

駆除手順④清掃して消毒をする

アブラコウモリをすべて追い出したら、棲み処の清掃と消毒を行います。

おびただしい量のフンが溜まっているため、アレルギーと感染症予防用のマスクとゴム手袋を必ず着用しましょう。

ハンドクリーナーでフンを吸い取って除去し、片付いたら消毒液を噴射します。

また、ゴキブリやダニなどの害虫が湧いている場合があるため、合わせて殺虫剤も用意しておくと安心です。

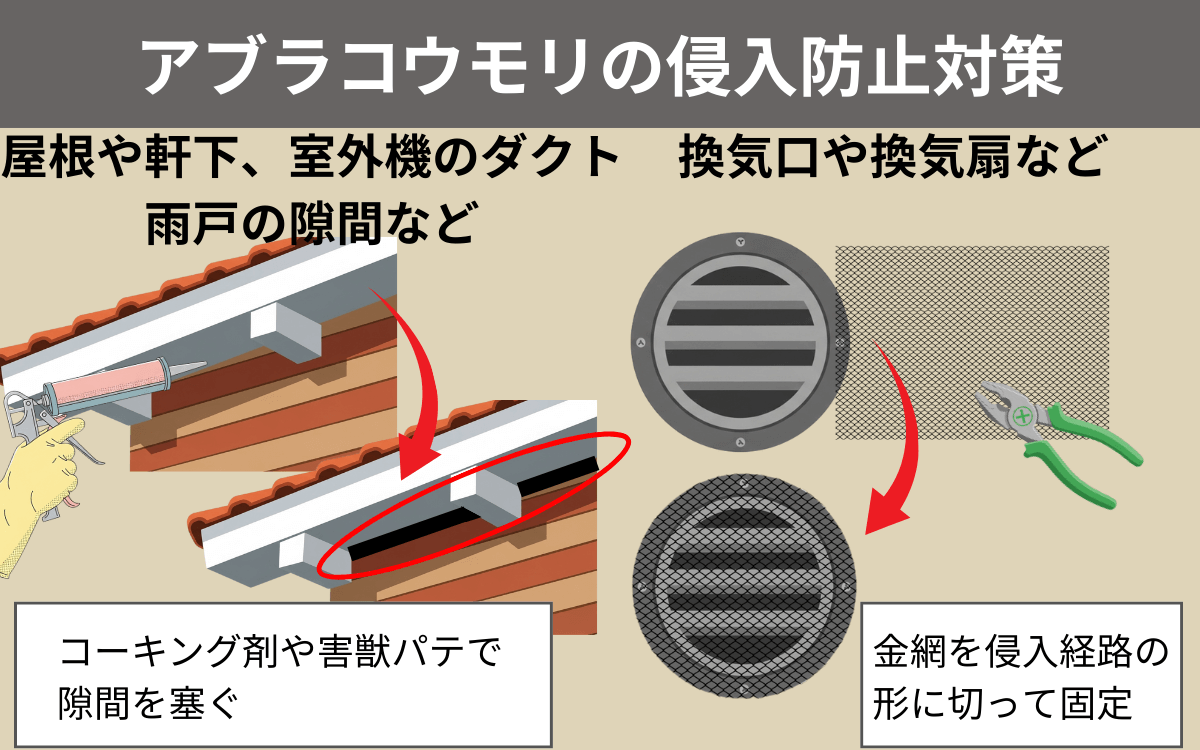

駆除手順⑤侵入防止対策をする

清掃と消毒が終わったら、アブラコウモリが再来しないように侵入防止対策を行います。

前述のとおり、アブラコウモリには帰巣本能があり、追い出してもまた同じ場所に棲みつく可能性があります。

そのため、万が一再度戻ってきても侵入されないように経路を必ず経路を塞ぎましょう。

「追い出して棲み処だった場所を綺麗にしたら終わり」ではなく、侵入防止対策までがアブラコウモリ駆除です。

対策方法は、侵入経路によって異なります。屋根や軒下、室外機のダクト、雨戸などの隙間は、塞いでも生活に支障がないためコーキング剤や害獣パテで対策しましょう。

換気口や換気扇など、通気が必要な場所が侵入経路の場合は、目の細かい金網を使います。

完全に駆除をするならプロに依頼

ここまで自分でアブラコウモリ駆除を行う場合の手順を紹介しました。

しかし、「自分でやって完全に駆除できるのかな」「棲み処や侵入経路の特定が難しそう」「そもそもコウモリと対峙するのが怖い」など、不安を抱く方も多いでしょう。

駆除道具に数万円使っても、追い出しきれなかったりもう一度侵入されてしまったりしたら、せっかくお金をかけても無駄になってしまいます。

自分で駆除するのが不安な場合は、コウモリ駆除のプロに依頼をしましょう。

綿密な事前調査によって侵入経路と棲み処を特定し、2階の軒下近くなどの高所であっても的確に忌避剤を散布し、徹底した再侵入対策まで対応します。

プロに依頼した場合の費用は5万円〜であるため、自分で道具を買いそろえるのと金額も大して変わりません。

完全にアブラコウモリを駆除したい場合は、プロへの依頼をおすすめします。

どうしたらアブラコウモリが棲みつかない?

アブラコウモリの駆除について解説しましたが、そもそも自宅に棲みつかないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。

天敵の活用はアブラコウモリ対策としてメインの方法ではありません。忌避剤を置いたりハーブを育てたりするなどとあわせて天敵の力を借りましょう。

・置き型の忌避剤を置く

・ハーブを育てる

・LEDライトを設置する

・天敵グッズを使う

置き型の忌避剤を置く

置き型のコウモリ忌避剤の設置も有効な対策方法です。

アブラコウモリの棲みつきやすい屋根裏や、侵入しやすい軒下や雨戸の隙間近くに置いておくだけで追い払える優れものです。

くん煙タイプのゴキブリ駆除剤のように煙を発することもなく、成分も人間に無害なものを使っている商品が多いため、手軽に安心して使用できます。

ただし、効果は2ヶ月程度と限定的であるため、一定期間経過したらもう一度購入して交換する必要があります。

ハーブを育てる

アブラコウモリは、ハーブやハッカのニオイが苦手です。そのため、ベランダでハーブを育てるとアブラコウモリが寄り付きにくくなるでしょう。

ただし、ハーブは繁殖能力が高く一度植えると一気に数が増える可能性があります。

栽培する場合、庭に直接植えるのではなくプランターで育てるといいでしょう。

また、ハッカ油を侵入されやすい場所の近くに撒くのも有効な対策です。

LEDライトを設置する

コウモリ除けとして販売されているLEDライトを設置することも有効な対策です。

アブラコウモリはLEDライトの強い光を嫌うため、自宅の庭やベランダに設置しておくと追い払うことができます。

加えて、アブラコウモリのエサである昆虫もLEDライトに寄り付きません。

白熱電球という、いわゆる昔から使用されている電球の光には紫外線が多く含まれており、虫が集まりやすい傾向にあります。

しかし、LEDライトには紫外線が含まれていないため、虫が寄ってこないのです。

天敵グッズを使う

ここまで紹介した対策にあわせて、天敵の鳴き声やニオイを発するアブラコウモリ撃退グッズを使うとより安心です。

天敵グッズについてもう一度知りたい方はこちらをご覧ください。

まとめ

アブラコウモリの天敵と、天敵を活用した対策方法、天敵以外でのアブラコウモリ対策について解説しました。

フクロウ、タカ、カラス、イタチ、ヘビ、ネコがアブラコウモリの主な天敵です。天敵の鳴き声やニオイを発生させたり、ペットとして飼うとアブラコウモリ対策に一定の効果が期待できます。

天敵を活用したアブラコウモリ対策は、あくまで副次的なものです。

アブラコウモリを駆除するのであれば、忌避剤で追い出したうえで再来防止のために侵入経路を塞ぐ必要があります。

しかし、万全に対策をしたつもりでもちょっとした隙をついてアブラコウモリは人間の家に侵入し、棲みつきます。

もしも自宅周辺にフンが落ちていたり、悪臭を感じたり、羽音や鳴き声が聞こえたりしたらアブラコウモリが棲みつかれていないか確認しましょう。

道具をそろえて装備すれば自分でも棲み処と侵入経路を特定して駆除できますが、「アレルギーや感染症を発症するのが不安」「自分で大量のアブラコウモリを駆除するのがこわい」「自分で駆除しても完璧ではない気がする」という方は、駆除のプロへの依頼をおすすめします。

アブラコウモリ駆除の経験豊富なプロの作業員が、棲み処と侵入経路を確実に特定し、棲みついたアブラコウモリを一掃します。

再来を防ぐための対策も万全に行うため、アブラコウモリに怯えない安心した生活を取り戻せるでしょう。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...

-

オオコウモリの生態を解説!日本や世界に生息する種を紹介

- コウモリ

世界には約1,400種ものコウモリが生息しており、翼を広げると約1~2mにも及ぶオオコウモリという種...

-

ルーセットオオコウモリ徹底ガイド!生態と販売価格も解説

- コウモリ

ルーセットオオコウモリは、キツネやイヌのような顔をしていて、毛並みがふさふさとしていているオオコウモ...

-

駆除したコウモリが戻ってくる!?再来の悲劇

- コウモリ

自宅に棲みついたコウモリを駆除して、侵入経路も塞いだのに、また姿を見かけるようになって不安を抱いてい...

.png)