オキナワオオコウモリの絶滅理由は?謎だらけの生態を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

オキナワオオコウモリはすでに絶滅したコウモリです。最後に姿が確認されたのは100年以上前なので、幻の存在といっていいでしょう。

今回は謎に包まれたオキナワオオコウモリの生態と絶滅理由を解説します。

あわせて、現在日本に生息するコウモリと、私たちの身近に潜むコウモリについて紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

・オキナワオオコウモリの生態

・オキナワオオコウモリの絶滅理由

・現在日本にいるコウモリ

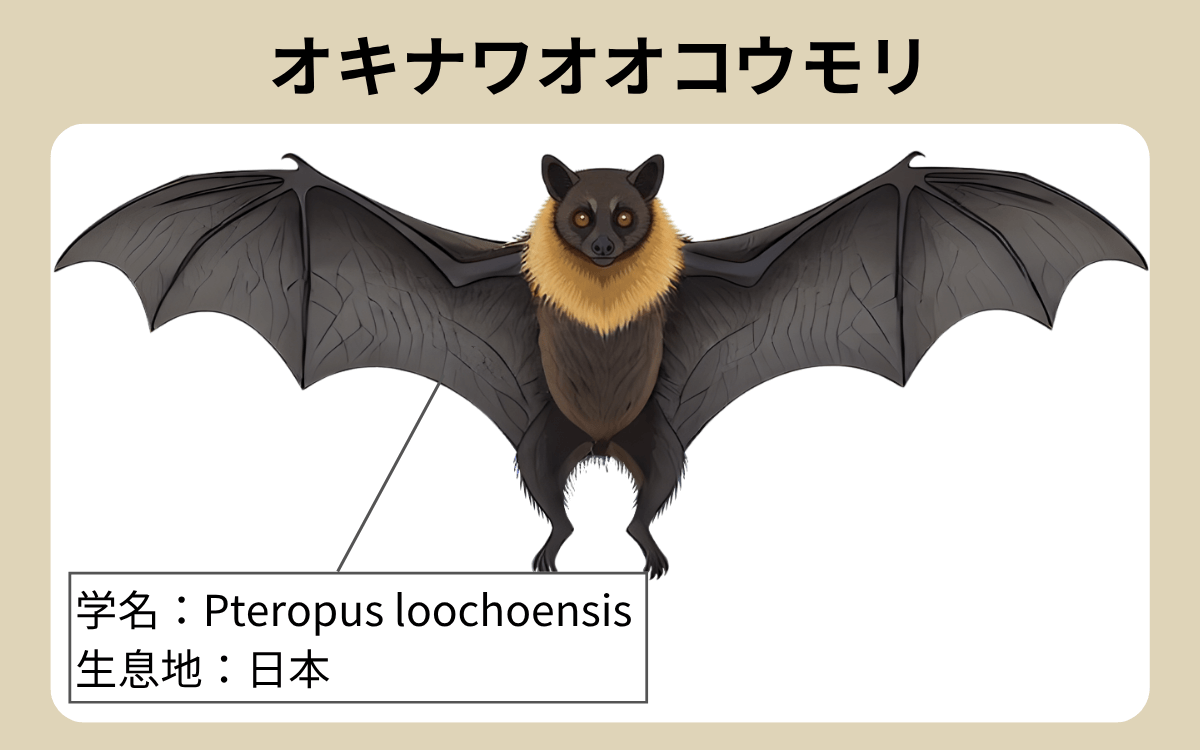

オキナワオオコウモリとは

| 学名 | Pteropus loochoensis |

| 英名 | Okinawa flyng fox |

| 和名 | 沖縄大蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 生息地 | 日本 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

オキナワオオコウモリは、かつて沖縄島に生息していた日本の固有種です。19世紀に確認されたのを最後に、その姿は観測されていません。

100年以上前から観測されていない幻のコウモリ

オキナワオオコウモリが確実に見つかったという最後の記録があるのは、なんと19世紀。沖縄島から3~4匹が採集されました。

そのうち2匹のみ標本として現存しており、イギリスの大英自然史博物館に所蔵されています。

沖縄固有種ではなかった説もある

オキナワオオコウモリは、名前のとおり沖縄島の固有種であるといわれています。

しかし、マリアナ諸島に生息するマリアナオオコウモリと同じ種なのではないかという説もあります。

専門家の間で見解が2つにわかれており、真相は未だ謎に包まれたままです。

オキナワオオコウモリの体の大きさ・特徴

オキナワオオコウモリの正確な体長や、翼を広げたときの大きさはわかっていません。ただし、現存する標本から前腕の長さが13~14cmであることが判明しています。

小笠原諸島に生息するオガサワラオオコウモリの前腕の長さが12~15cm程度で、翼を広げると80~90cm程度であるため、オキナワオオコウモリも同じくらい巨大なサイズだったのではないかと考えられます。

体毛は全身黒褐色で、白い毛がまばらに混じっています。首に淡い黄色のクビワ状の模様があり、下腹部の背面には毛がありません。

オキナワオオコウモリが絶滅した理由

結論からいうと、オキナワオオコウモリの正確な絶滅理由は不明です。しかし、当時の社会状況から森林破壊が大きく関係したと考えられています。

また、日本では絶滅したとされるオキナワオオコウモリですが、世界基準では絶滅したとは言い切れない種だとされています。

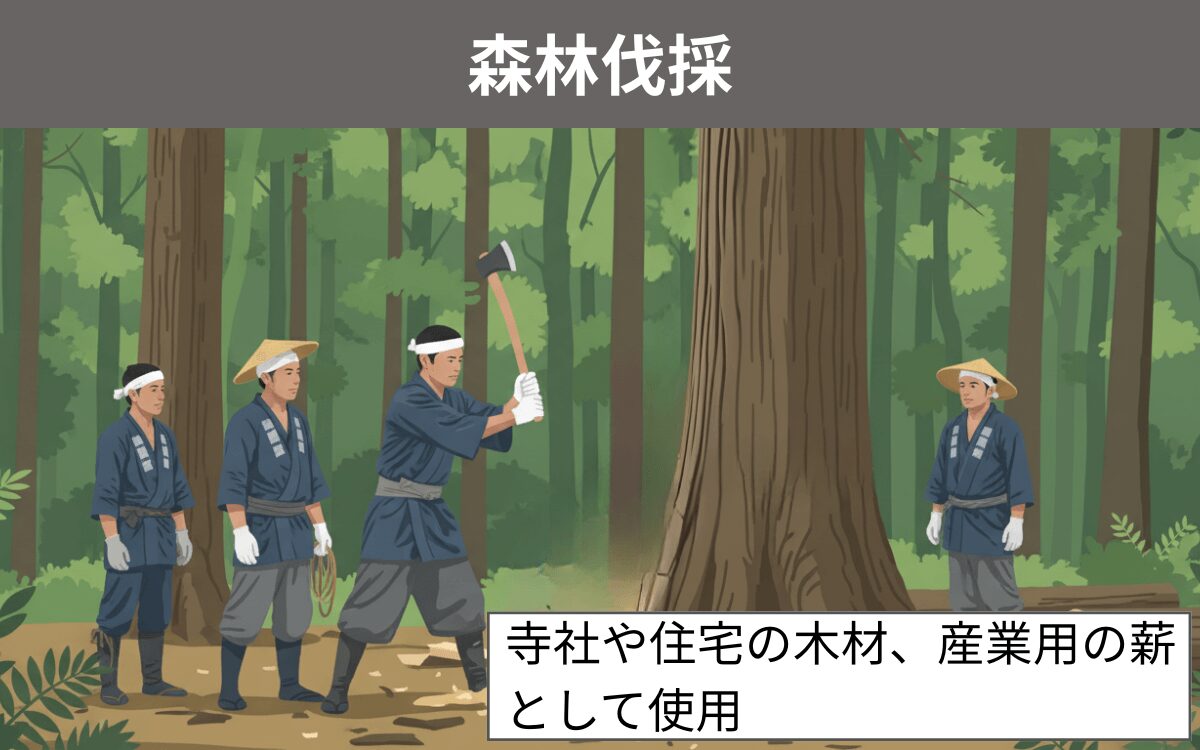

森林伐採によりオキナワオオコウモリが絶滅したと考えられる

オキナワオオコウモリが生息していたと考えられる19世紀、沖縄島では、寺社や船、住居の建設に多くの木材が使用されていました。

加えて、黒糖製造や焼き物産業で多くの薪が燃料として使われていました。

さらに、人口増加による農地開拓により、森林が急速に減少したと考えられます。

オキナワオオコウモリは、主に森林に生息していたため、社会の発展に伴って生活の場を失い絶滅に追い込まれた可能性が高いのです。

環境省では「絶滅」だがIUCNでは「データ不足」

前述のとおり、オキナワオオコウモリは、日本の環境省のレッドリストカテゴリーの「絶滅」に含まれています。

<環境省のレッドリストのカテゴリー>

| 絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |

| 野生絶滅 | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |

| 絶滅危惧I類 | 絶滅の危機に瀕している種 |

| 絶滅危惧IA類 | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |

| 絶滅危惧IB類 | I類Aほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅の危険が増大している種 |

| 準絶滅危惧 | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |

| 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |

| 絶滅のおそれのある地域個体群 | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |

一方で、IUCNのレッドリストでは「データ不足」とされています。

IUCNとは、国際自然保護連合の略称で、世界全体の野生生物、自然環境や天然資源の保護のために調査研究し、関係機関へのサポートを行っている団体です。

<IUCN(国際自然保護連合)レッドリストのカテゴリー>

| 絶滅 | 疑いなく最後の1個体が死亡した場合 |

| 野生絶滅 | 栽培、飼育下、あるいは過去の分布域の明らかに外側で野生化した個体群のみで生存している場合 |

| 深刻な危機 | 野生で極度に高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合 |

| 危機 | 野生で非常に高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合 |

| 危急 | 野生で高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合 |

| 準絶滅危惧 | 近い将来、絶滅のカテゴリーに合致する、あるいはすると考えられる場合 |

| 低懸念 | 「深刻な危機」、「危機」、「危急」、「準絶滅危惧」のいずれの要件も満たしていない場合 |

| 情報不足 | 十分な情報がないため、分布状況や個体群の状況にもとづいて絶滅のリスクを直接的にも間接的にも評価できない分類群 |

IUCNは、オキナワオオコウモリが100年以上前から観測されていないことから、分布情報を把握するのに十分な情報がないとしています。

日本に生息するコウモリ

オキナワオオコウモリはすでに絶滅しましたが、現在も多くのコウモリが日本に生息しています。

日本には約35種のコウモリが生息している

現在、日本には約35種のコウモリが生息しています。ココウモリとオオウモリの2種類に大別され、まったく違う動物だといわれるほどに生態が異なります。

ちなみに、オキナワオオコウモリは名前からわかるとおり、オオコウモリの1種です。

オオコウモリとココウモリの違い

| オオコウモリ | ココウモリ | |

| 体長 | 20~30cm | 5~10cm |

| 食性 | 果実、植物 | 昆虫 |

| 五感 | 目がよく、味に敏感 | 目が悪く、耳がいい |

| 活動時間 | 昼行性、夜行性 | 夜行性 |

オオコウモリは、体長20~30cm程度、翼を広げると1m近くにも及ぶ大きなコウモリです。

オキナワオオコウモリも、オオコウモリに含まれます。あたかかい環境を好み、生息地は東南アジアを中心とした亜熱帯地域です。

主食はバナナやマンゴー、パパイヤなどの果実。甘党で、種によっては花の蜜も食べます。

視力が優れており、目で障害物や食べ物を視認することが可能です。夜行性の種が多いですが、一部昼行性の種も存在します。

一方で、ココウモリは、オオコウモリの半分程度のサイズの小さなコウモリです。環境への適応能力が高く、南極以外の大陸すべてに生息しています。

主食は昆虫で、蚊やコガネムシ、カメムシなど小さな虫を捕食します。

視力が極端に悪くほとんど周囲が見えていません。代わりに超音波を発して物体との距離をはかり、移動したり採餌したりしています。

現在日本に生息するオオコウモリ

オキナワオオコウモリは絶滅しましたが、現在も日本にオオコウモリが生息しています。

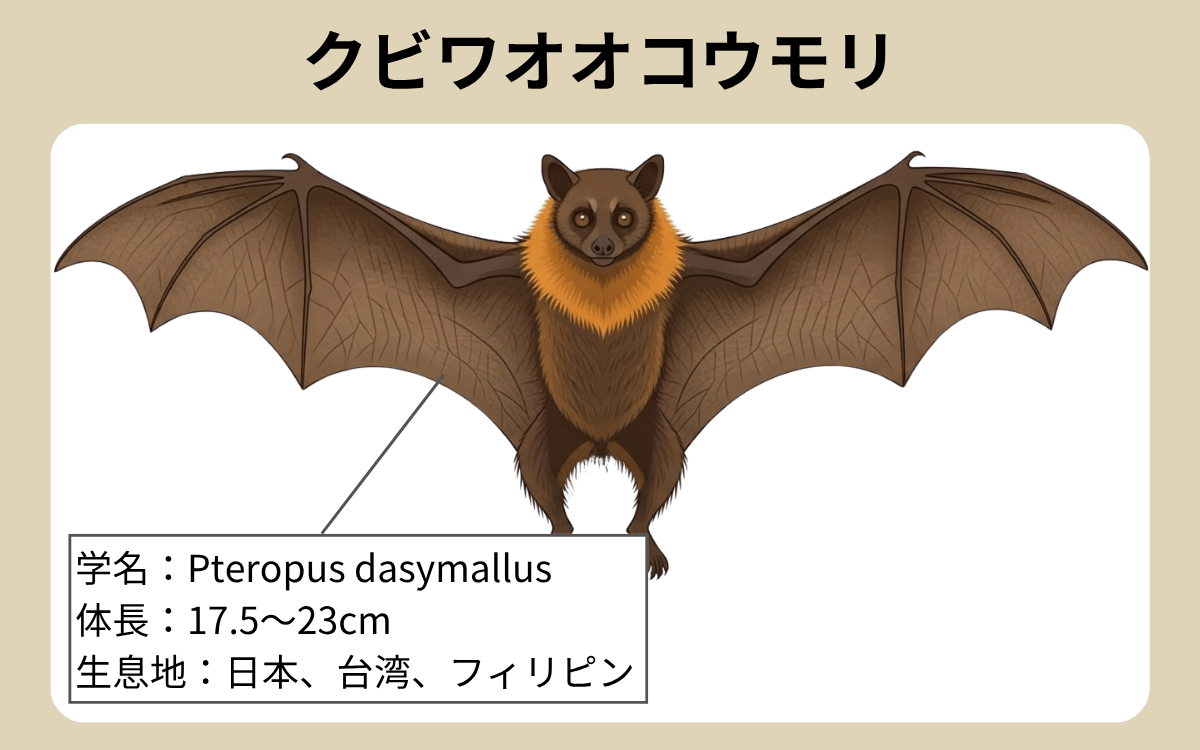

クビワオオコウモリ

| 学名 | Pteropus dasymallus |

| 英名 | Ryukyu flying fox |

| 和名 | 首輪大蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 17.5~23cm |

| 生息地 | 日本、台湾、フィリピン |

| 食性 | 果実 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

クビワオオコウモリは、黒褐色や茶褐色の柔らかい毛に覆われ、首輪のような模様があるコウモリです。体長は20cm程度で、翼を広げると80cm程度にも及びます。

日本では、口永良部島、トカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、八重山諸島、宮古諸島、大東諸島に生息しています。

主な棲み処は森林内の樹木です。まれに市街地の公園の木で休息することもあります。

個体数が減っており、クビワコウモリの亜種である、口永良部島にのみ生息するエラブオオコウモリ、大東諸島にのみ生息するダイトウオオコウモリは国の天然記念物、国内希少野生動植物種に指定されています。

国内希少野生動植物種とは、国内に生息し絶滅のおそれのある野生生物のうち、人間の影響によって存続に支障をきたす可能性があると考えられている種のことです。

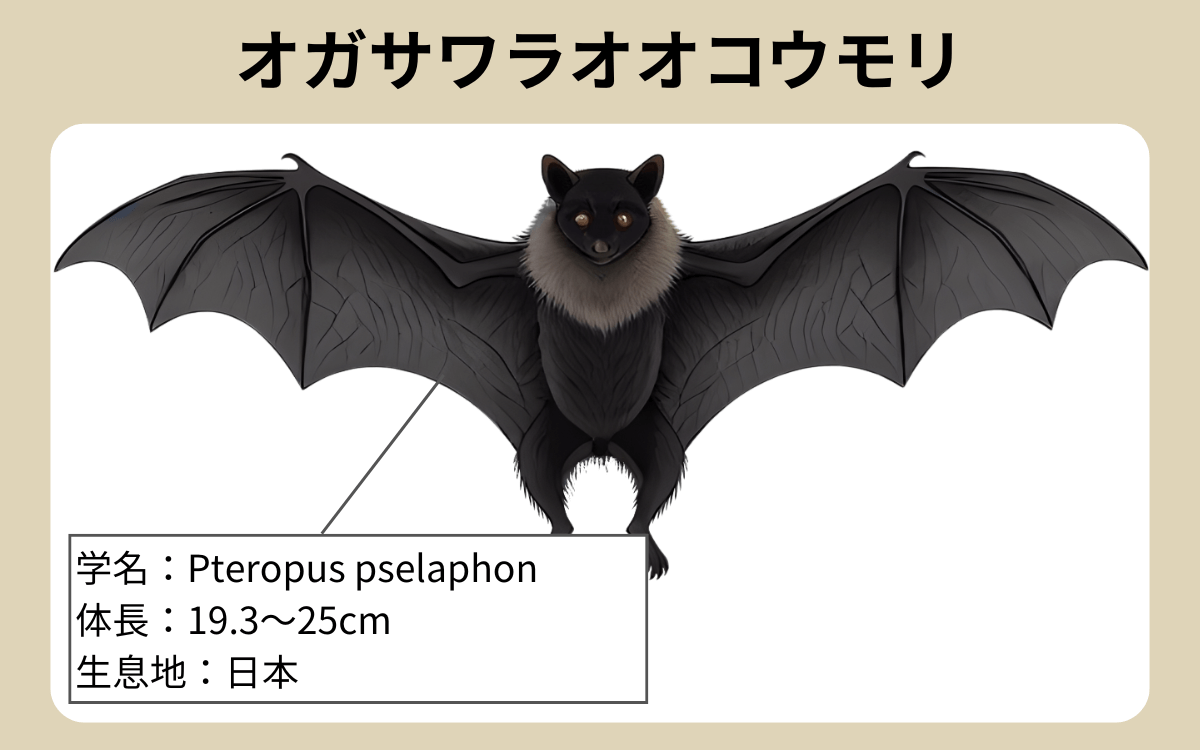

オガサワラオオコウモリ

| 学名 | Pteropus pselaphon |

| 英名 | Bonin Flying Fox |

| 和名 | 小笠原大蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 19.3~25cm |

| 生息地 | 日本 |

| 食性 | 果実、花、葉 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

オガサワラオオコウモリは、まだらに白銀が混じった黒色の体毛に覆われている、体長20cm程度のオオコウモリです。

日本の小笠原諸島に生息する固有種で、国の天然記念物、および国内希少野生動植物種に指定されています。

主な棲み処は樹木で、複数匹で暮らす場合もあれば、単独で生活することも。繁殖期である12~3月は、100匹を超える大集団でねぐらを形成します。

果実、花、樹の葉を食べ、特に好んで口にするのは小笠原諸島固有種の果樹であるタコノキです。

私たちの身近にいるコウモリ

オオコウモリは現在も日本に生息していますが、いずれも生息地域が限られているうえ、国の天然記念物に指定されています。

そのため、滅多にお目にかかる機会はありません。

しかし、私たちの生活のすぐそばに潜んでいるコウモリがいます。

ココウモリの1種であるアブラコウモリです。ここからは、アブラコウモリの生態と、人間に及ぼす被害について解説します。

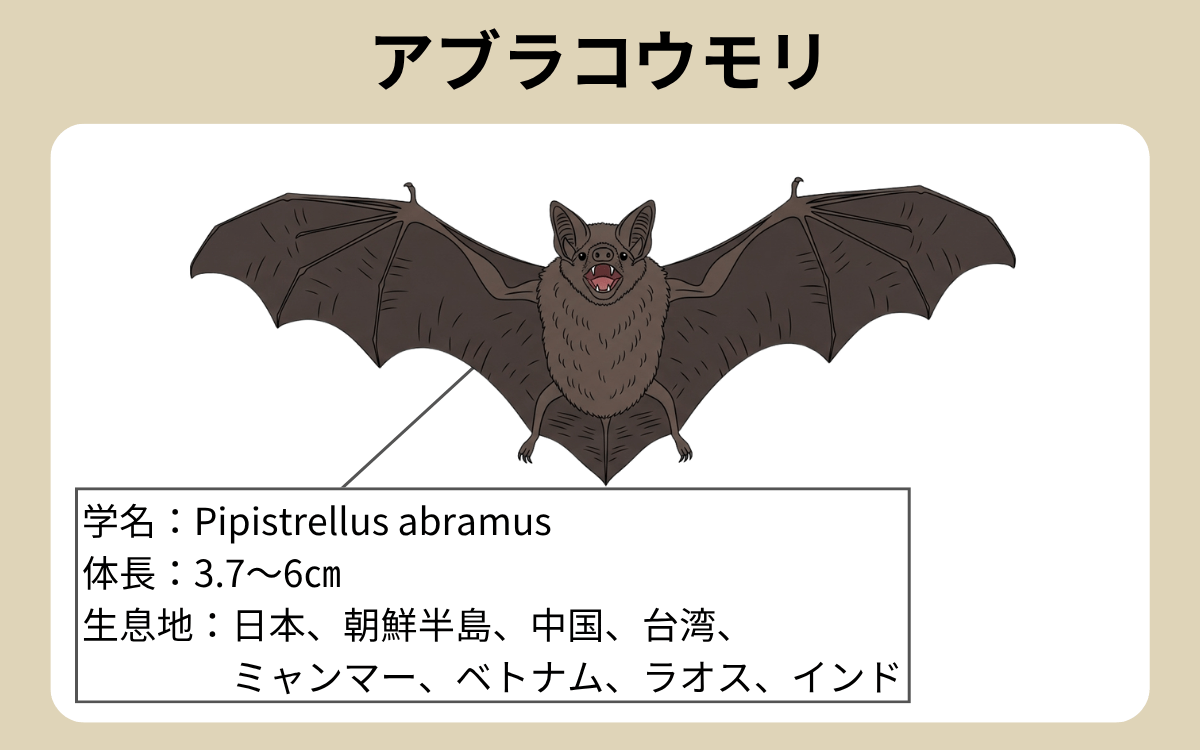

住宅街に現れるアブラコウモリ

| 学名 | Pipistrellus abramus |

| 英名 | Japanese pipistrelle |

| 和名 | 油蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 3.7~6cm |

| 体重 | 5~11g |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

アブラコウモリは、昆虫食であるココウモリの1種です。

昆虫の中でも、蚊やユスリカ、カメムシなどの小さい虫を主食とし、住宅街近くの雑木林や河川に採餌するために飛来します。

【こちらの記事もおすすめ】

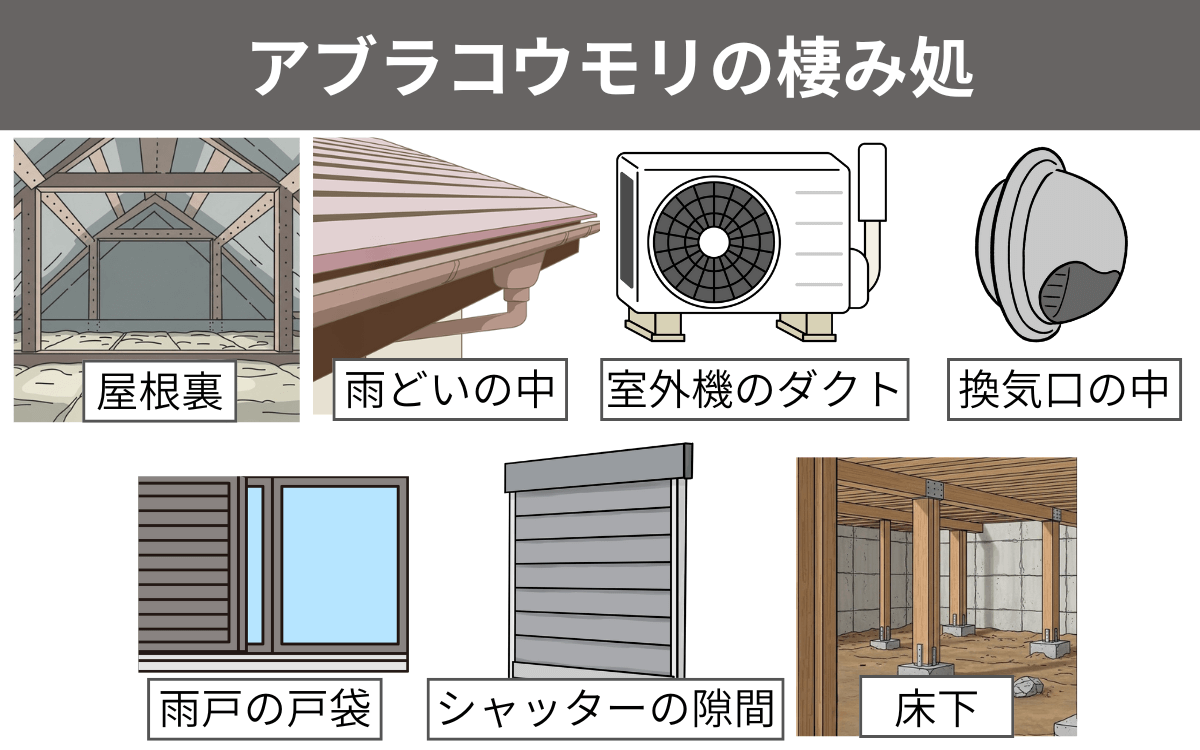

アブラコウモリは民家に棲みつく

驚く方がいるかもしれませんが、アブラコウモリは民家に棲みつくことがあります。

住宅街のそばで採餌をした後、休めるねぐらを探します。アブラコウモリにとって快適に過ごせる場所が多いのが、実は民家なのです。

アブラコウモリは、暗くて湿った、天敵に見つかりにくい閉鎖的な環境を好みます。人間の住宅には、この条件にマッチした場所がたくさんあります。

たとえば、屋根裏や雨戸の戸袋、シャッターの隙間、換気口、床下などです。

一時的な休息場所として使うに止まらず、アブラコウモリはその帰巣本能の強さゆえに一度訪れた場所に何度も侵入し、いつの間にか我が物顔で棲みつきます。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

なお、アブラコウモリが棲みついている場所を「アブラコウモリの巣」といいますが、鳥やネズミのように草やゴミをもってきて寝床をつくるわけではありません。

棲み処としている場所に群れを成し、ぶら下がったり、這いつくばったりしているだけです。

その場所自体を「アブラコウモリの巣」と呼びます。屋根裏に棲みつかれたら屋根裏が「アブラコウモリの巣」、床下に棲みつかれたら床下が「アブラコウモリの巣」です。

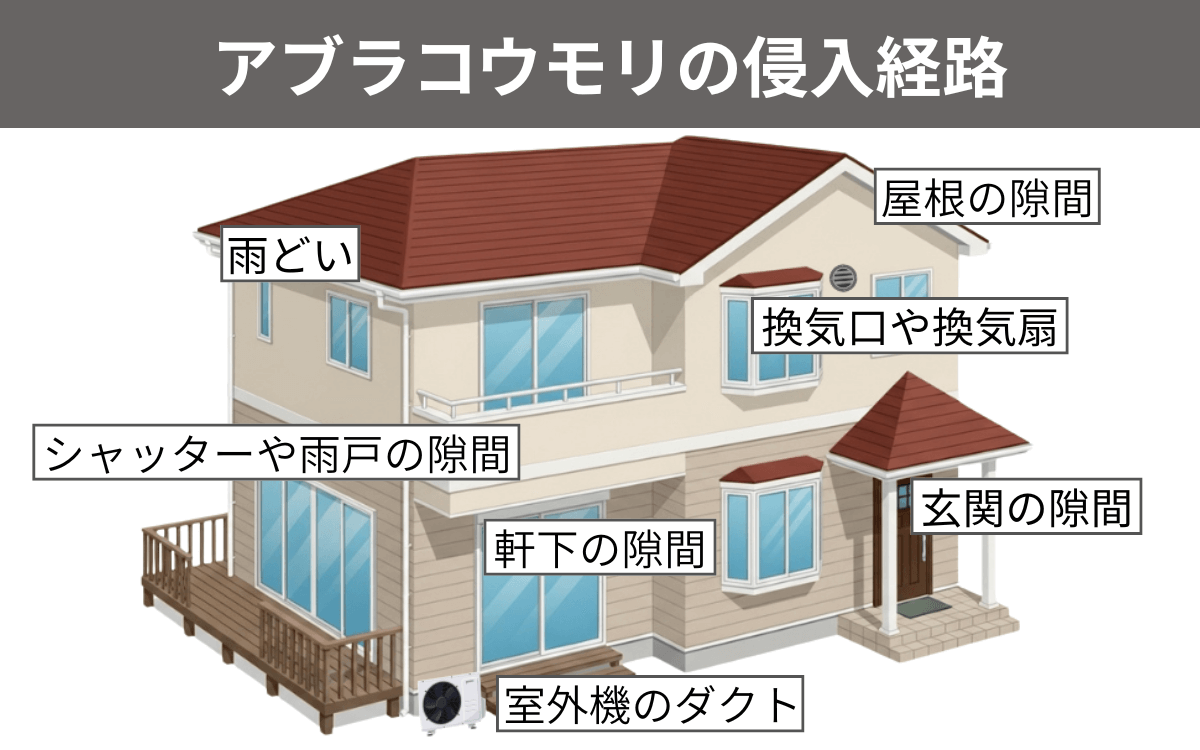

「民家に棲みつくといっても、一体どこから入ってくるの?」と不思議に思う方は多いでしょう。アブラコウモリは、体長10cm未満、体重は10gにも満たない非常に小柄なコウモリです。

1~2cmの隙間さえあれば、簡単に内部に侵入します。屋根や軒下の隙間や亀裂、雨戸やシャッターの隙間、室外機のダクトなど、民家には小さな隙間が多く隠れています。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

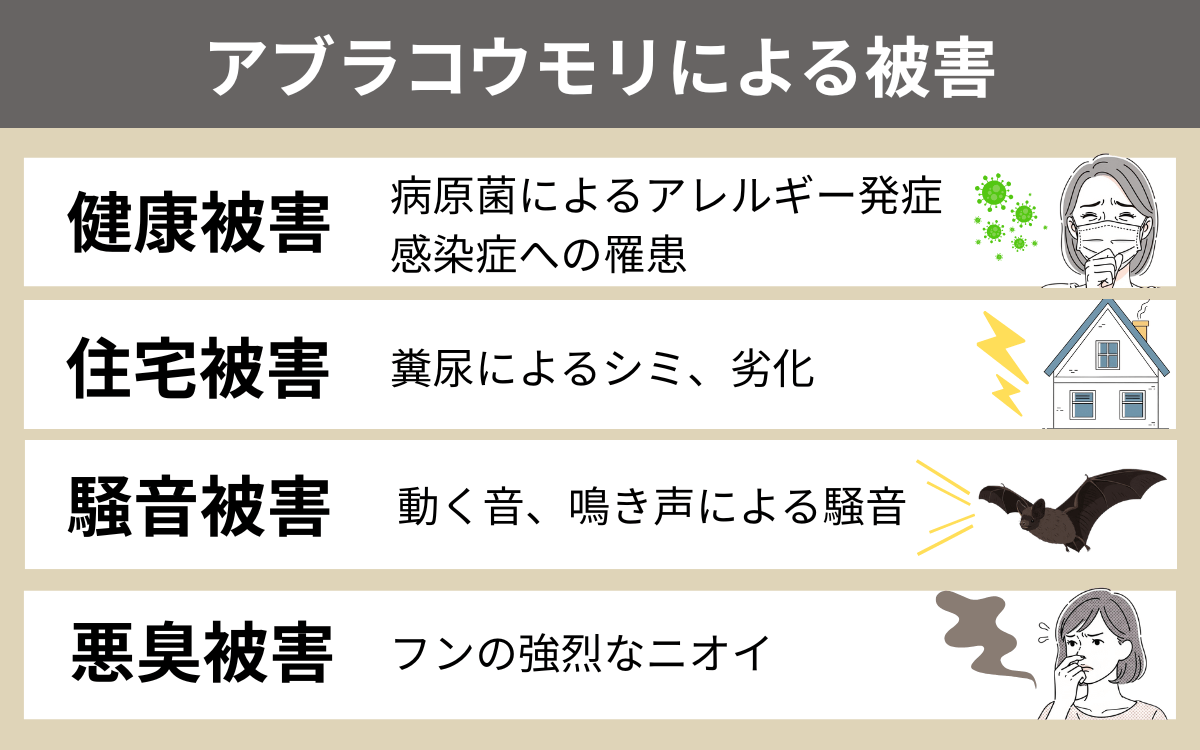

アブラコウモリがもたらす被害

アブラコウモリは、ただ民家に棲みつくだけではありません。大量のフンによって健康被害、住宅被害、悪臭被害をおよぼし、集団で動き回って騒音被害までもたらします。

健康被害

アブラコウモリは、少なくても10匹、最大で200匹程度の集団で民家に棲みつきます。

加えて、一晩に100匹以上もの昆虫を食べるため、おびただしい量の排泄物が発生します。

アブラコウモリのフンは、乾燥していてパサパサしているため、粉塵となって空気中に舞い上がりやすいです。

大量のフンに含まれている菌やカビが空気に混ざって住宅内に充満すると、住民が咳や鼻炎、皮膚炎などのアレルギーを発症する可能性があります。

さらに恐ろしいのは、アブラコウモリを介して人間にうつる感染症です。

野生のコウモリは、さまざまな感染症のウイルスをもっています。以下は、過去にコウモリが媒介したことのある感染症の一部です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

10% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

コウモリの体やフンに直接触れると感染する危険があります。もし自宅内でコウモリを見つけても絶対に直接触らないようにしましょう。

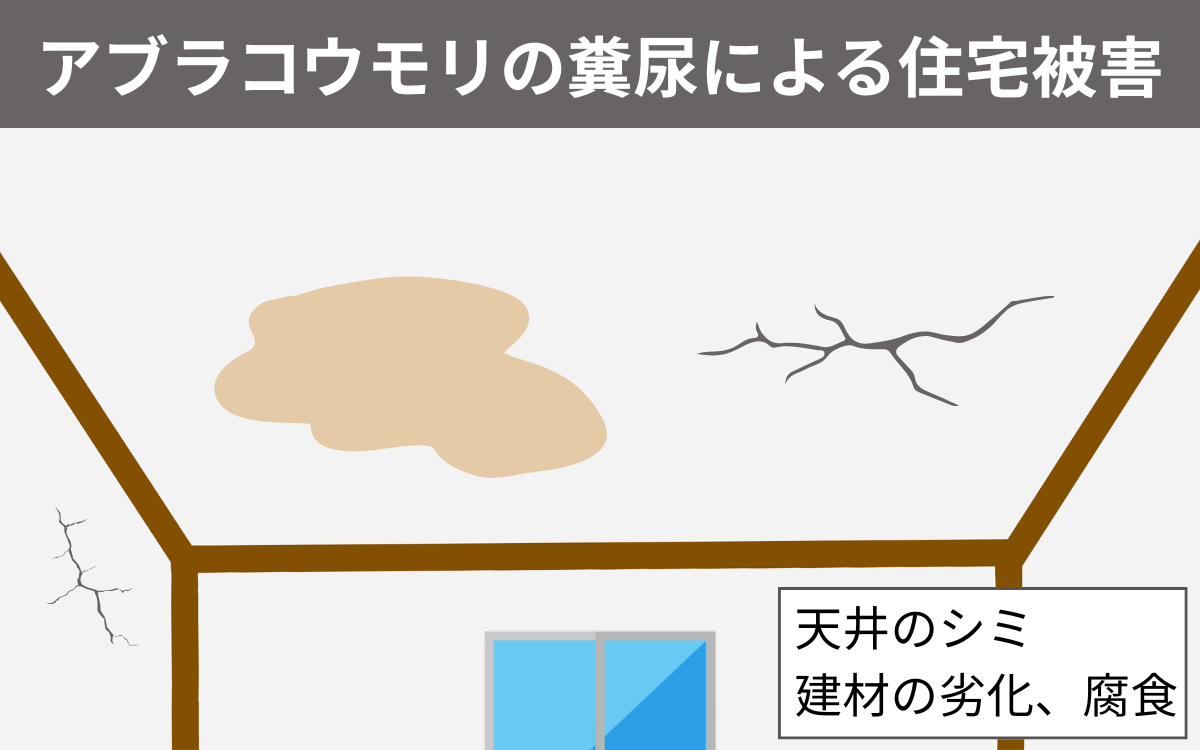

住宅被害

アブラコウモリは集団で棲みつき、巣の中で大量の糞尿を排泄します。屋根裏や床下、雨戸やシャッターの一面がびっしりとフンで覆いつくされるほどの量です。

アブラコウモリの糞尿には木材を劣化させる成分が含まれており、長期間放置すると天井や壁にシミが発生します。

さらに深刻化すると、汚れだけに止まらず建材が腐食して住宅の耐久性が低下する可能性も。地震大国である日本で暮らすにあたって、大変危険な状況に陥ります。

また、腐食した木材はシロアリを引き寄せやすくなります。シロアリが寄ってくると建材を食べられ、より住宅が脆くなってしまいます。

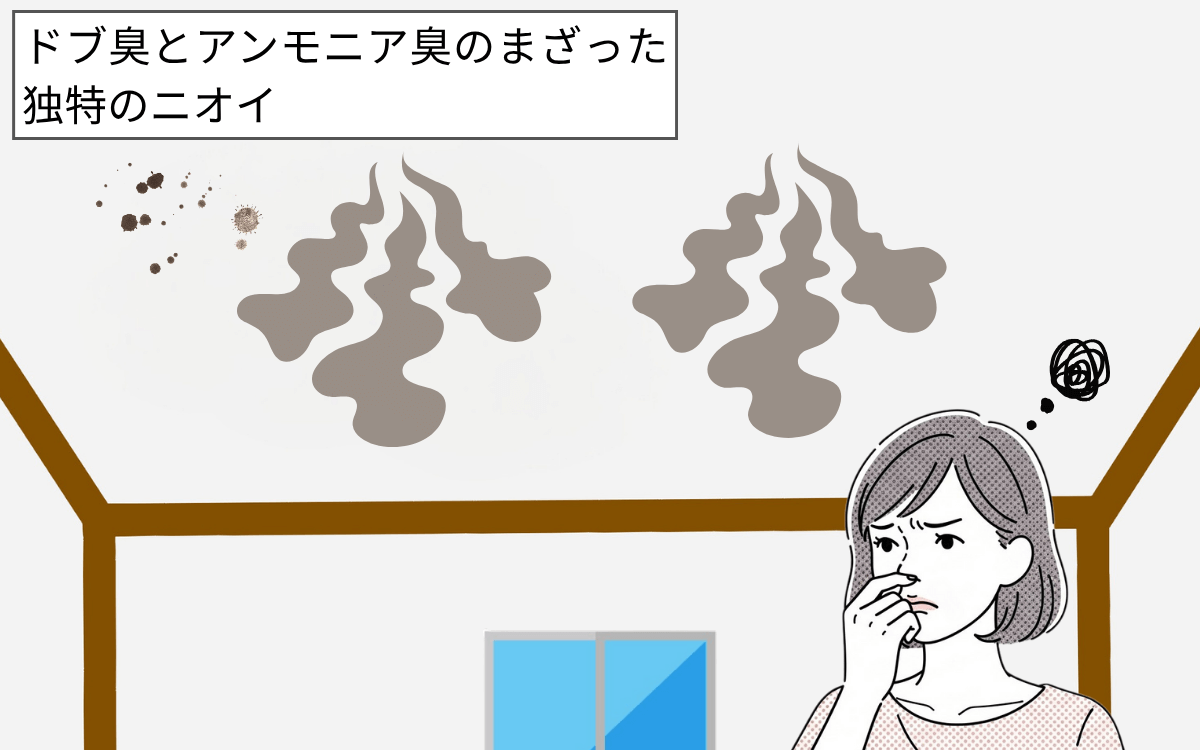

悪臭被害

大量のフンによる悪臭も深刻なアブラコウモリによる被害です。

アブラコウモリのフンは、ドブ臭とアンモニア臭を混ぜたような独特の酸っぱいニオイを発します。他では嗅いだ経験のないほどの悪臭ともいわれることも。

フンを長期間放置すると住宅内に広がります。特に湿度の高い梅雨の時期はニオイがこもりやすく、不快な気分になるだけではなく、体調を崩す可能性もあります。

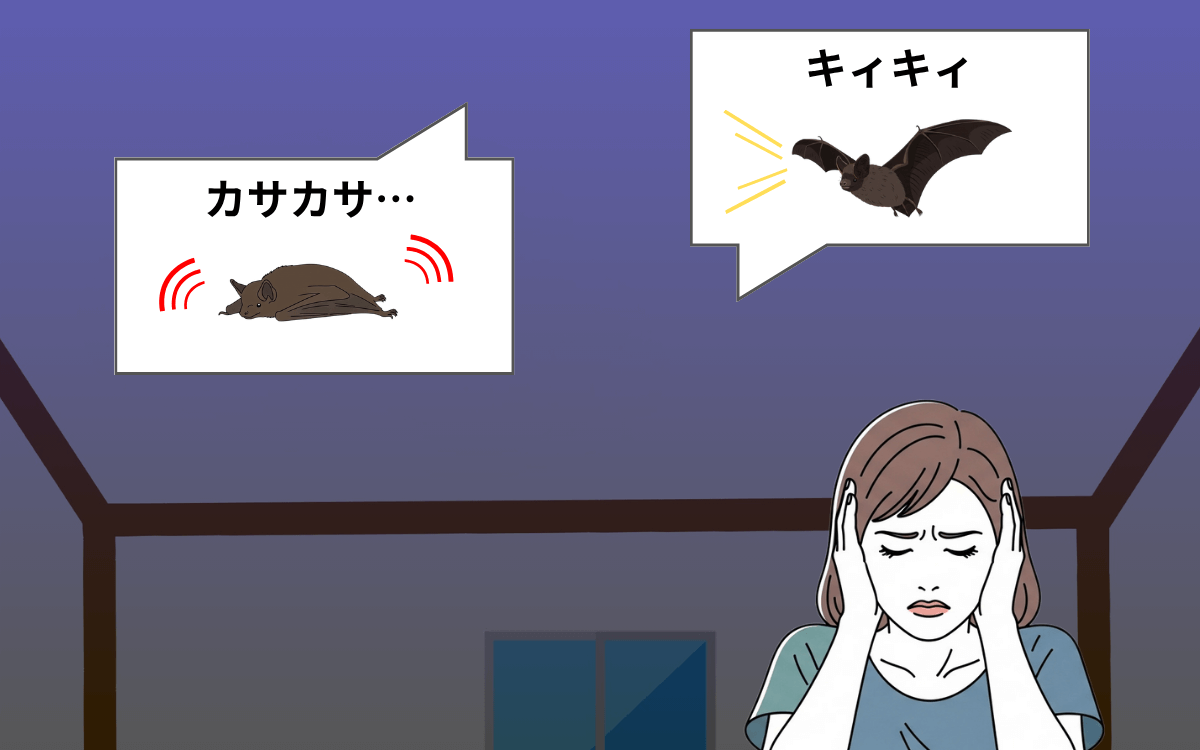

騒音被害

フン以外の深刻な被害の1つが、騒音です。

アブラコウモリは、天井や壁の狭い隙間で腹ばいになって住宅内を移動します。このときに体が断熱材にこすれて「カサカサ」と音が発生します。

アブラコウモリは集団で棲みつくため、何匹も一斉に移動を始めたらうるさくてストレスが溜まるでしょう。

また、アブラコウモリは滅多に鳴き声をあげませんが、危険を察知すると「キィキィ」と甲高い声を発する場合も。

アブラコウモリの存在を疑って天井や壁を叩くと、衝撃で鳴き声をあげてより騒音がひどくなる可能性があります。

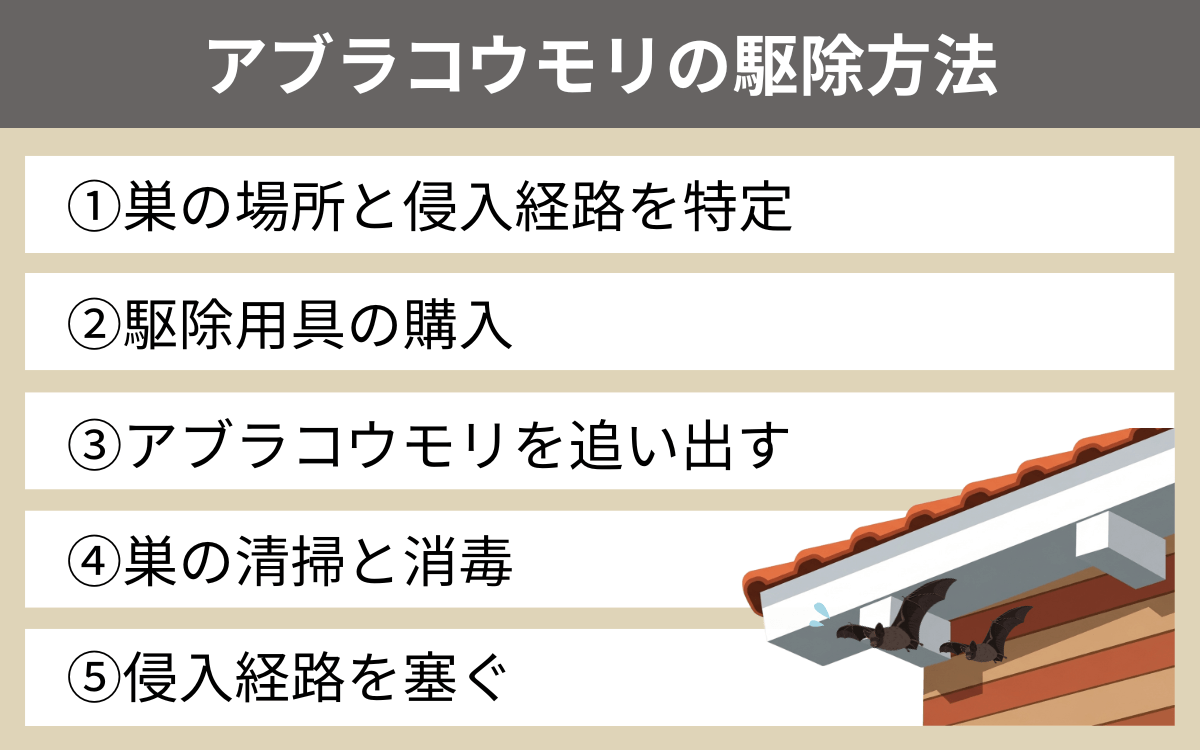

アブラコウモリが棲みついたら駆除しよう

アブラコウモリが自宅に棲みついた場合、前述したさまざまな被害にあう可能性があります。アブラコウモリの存在に気がついたら、すみやかに駆除しましょう。

ここでは、アブラコウモリの正しい駆除方法を紹介します。

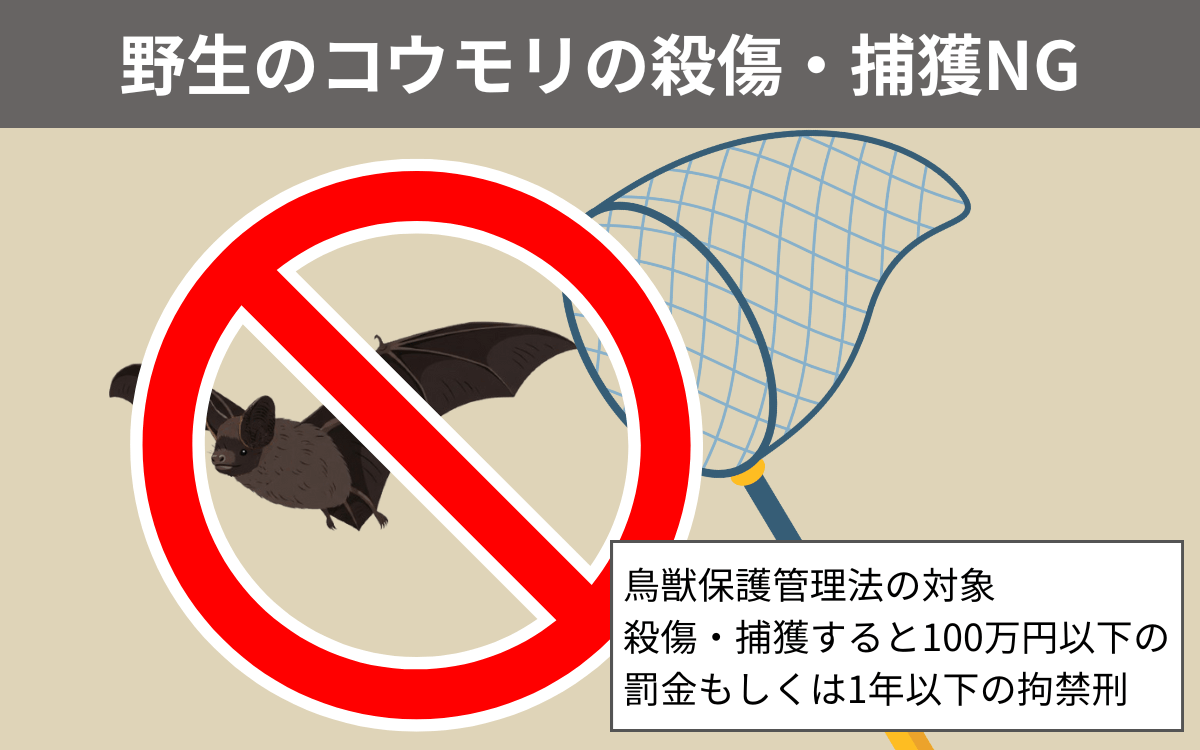

アブラコウモリの殺傷・捕獲はNG

野生のコウモリは、「鳥獣保護管理法」の保護対象で、無許可での捕獲と殺傷が禁止されています。

違反した場合、100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科せられます。

そのため、アブラコウモリを駆除する際は、ホウキや棒で叩いて傷つけたり、網で捕まえたりしてはいけません。自宅から追い出すことがアブラコウモリの駆除です。

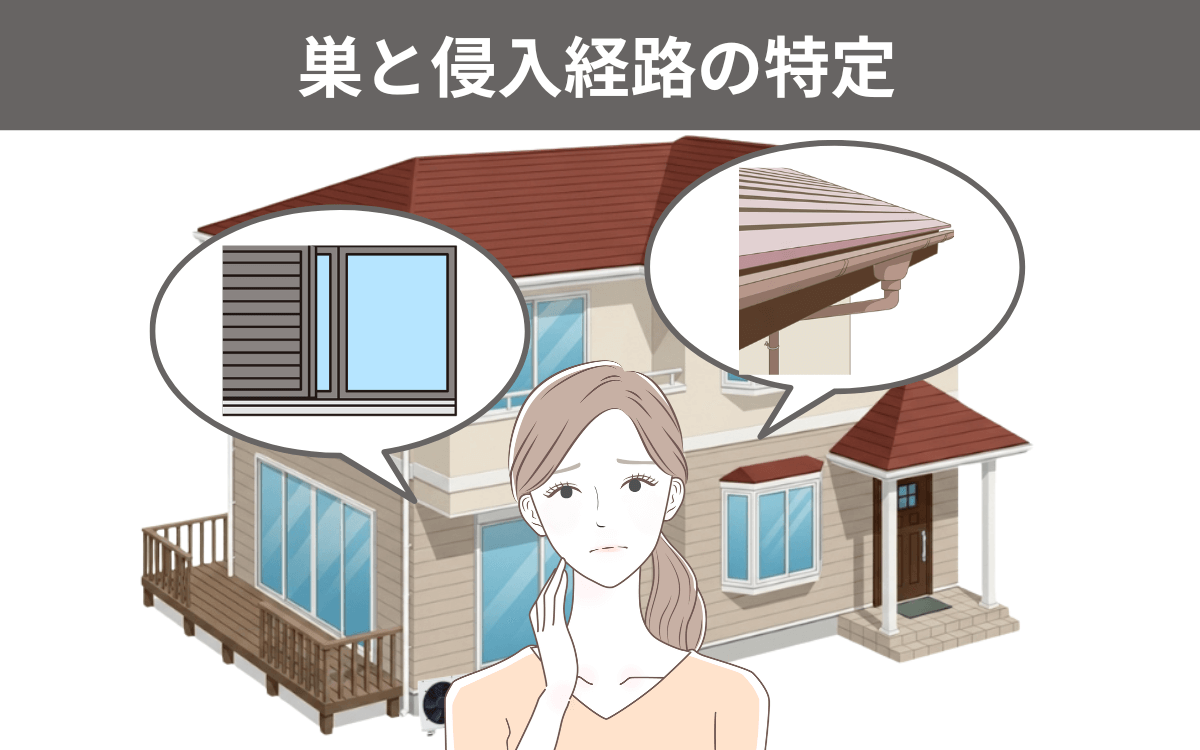

駆除手順①巣の場所と侵入経路を特定

アブラコウモリを駆除する前に、巣の場所と侵入経路を特定しましょう。

どこに棲みついているかわからないと完全に駆除できないうえに、侵入経路を把握して封鎖しないと、追い出してもまた戻ってくる可能性があります。

アブラコウモリは、日が暮れてから20~30分後に採餌のために巣から飛び立ちます。

その時間帯に自宅の周辺を観察し、どこからアブラコウモリが出入りしているか確認しましょう。

こちらで紹介している棲みつきやすい場所と侵入経路も参考にしてみてください。

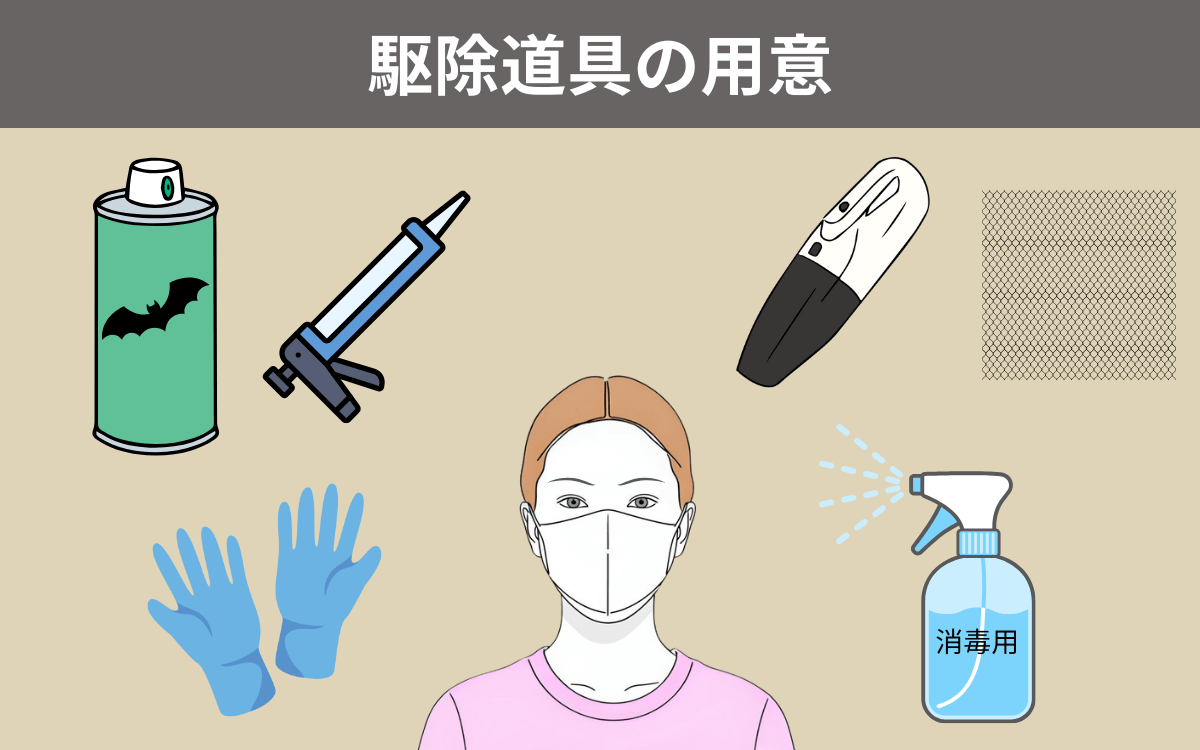

駆除手順②駆除道具の購入

駆除前に、必要な道具をそろえておきます。主に必要なものは以下のとおりです。

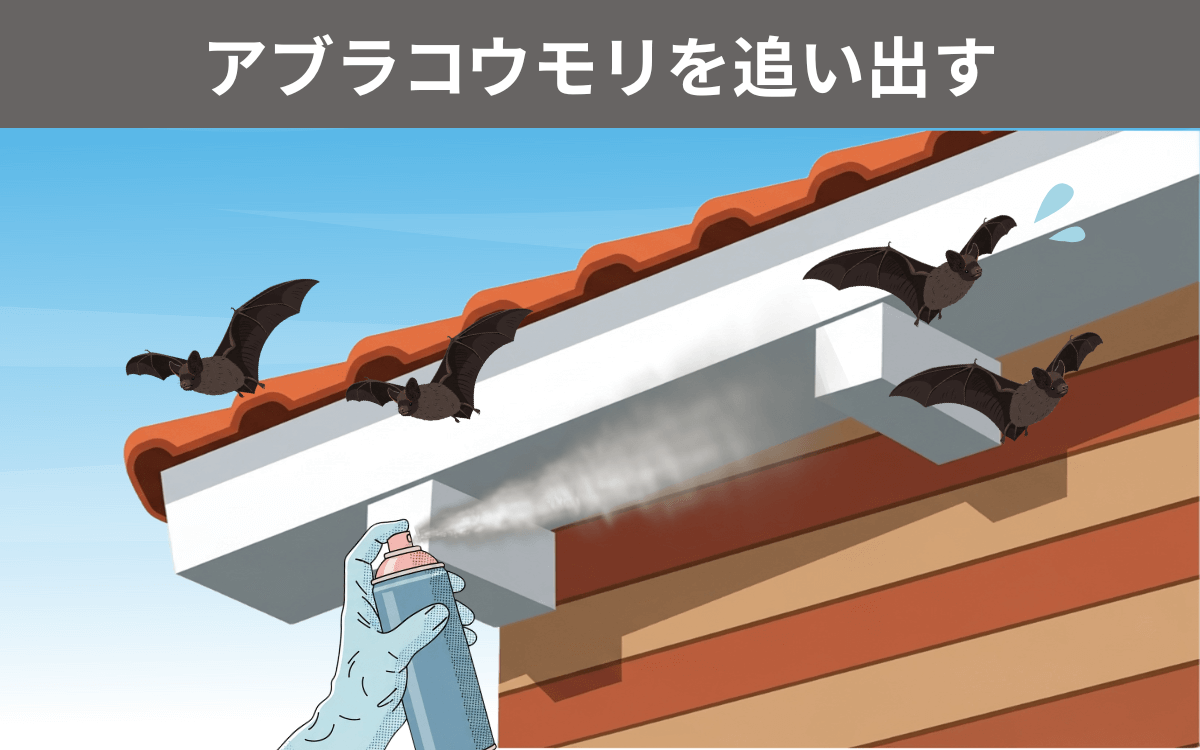

駆除手順③アブラコウモリを追い出す

巣の隙間もしくは侵入経路から忌避スプレーのノズルを差し込み、一気に噴射します。

忌避スプレーにはアブラコウモリが苦手なハッカやワサビの成分が使用されており、拒否反応を示したアブラコウモリが次々に外へ飛び出します。

アブラコウモリは小さな動物ですが、大変勢いよく飛び立ちます。初めて目の当たりにした際、驚いて転倒する可能性があります。

ベランダや屋根など、2階以上の高所作業で梯子や脚立を使う場合はさらに危険です。驚いた拍子に足を踏み外して落下するかもしれません。

万が一の事故に備えて、長袖と長ズボンを着用するとともに、不安な方はヘルメットも被りましょう。

また、忌避スプレーを何回も噴射しないとアブラコウモリを一掃できません。

ハッカやワサビは目にしみやすいため、ゴーグルを着用すると安心です。気管支が弱くスプレーを吸い込むことがこわい方は、防じんマスクも用意しましょう。

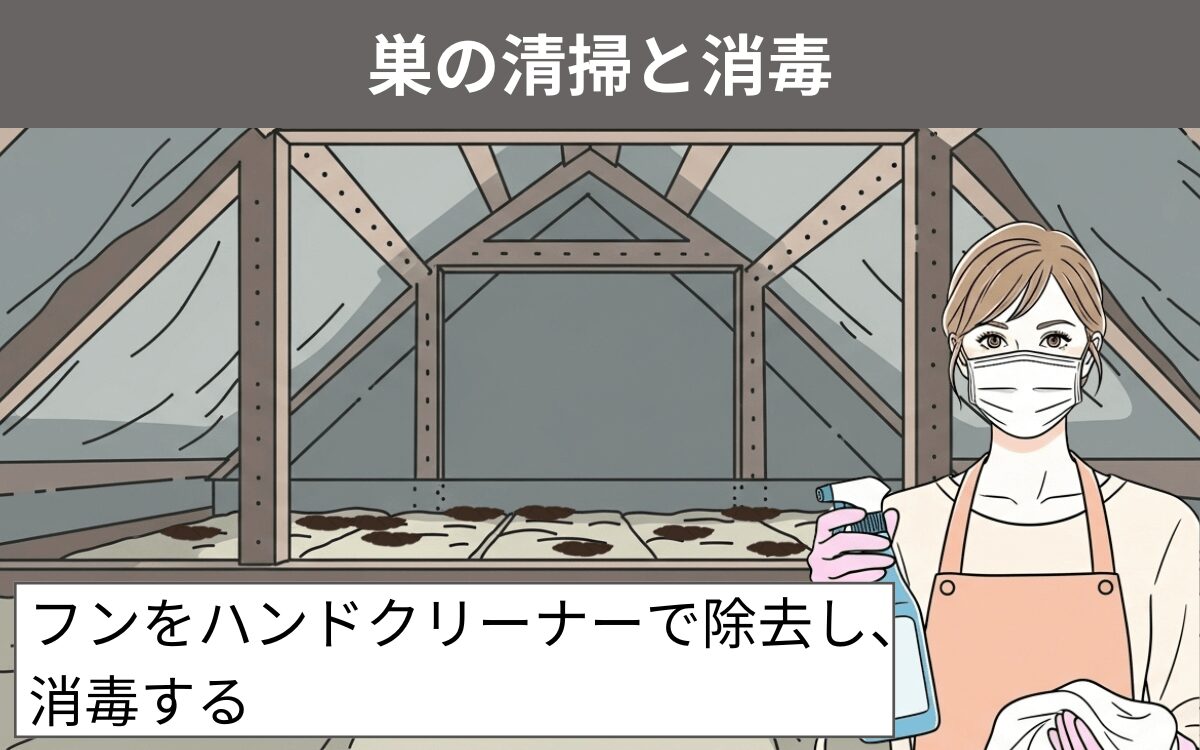

駆除手順④巣の清掃と消毒

アブラコウモリをすべて追い出したら、巣の中を清掃、消毒します。

フンに含まれるカビや菌を吸い込んだり、直接触れたりしないように防じんマスクとゴム手袋を必ず着用してください。

まずは大量のフンをハンドクリーナーで除去しましょう。

ホウキとちりとりでも清掃可能ですが、巣の中一面がフンで埋め尽くされているため、ハンドクリーナーのほうが手っ取り早く片づけられます。

フンを除去した後、巣の中をアルコール消毒液で消毒します。

直接液を噴きかけると、残っているカビや菌が空気中に舞い上がる可能性があるため、雑巾に消毒液を染み込ませて拭くのがおすすめです。

また、フンにおびき寄せられたゴキブリやダニなどの害虫が潜んでいる可能性があるため、殺虫剤も用意しておきましょう。

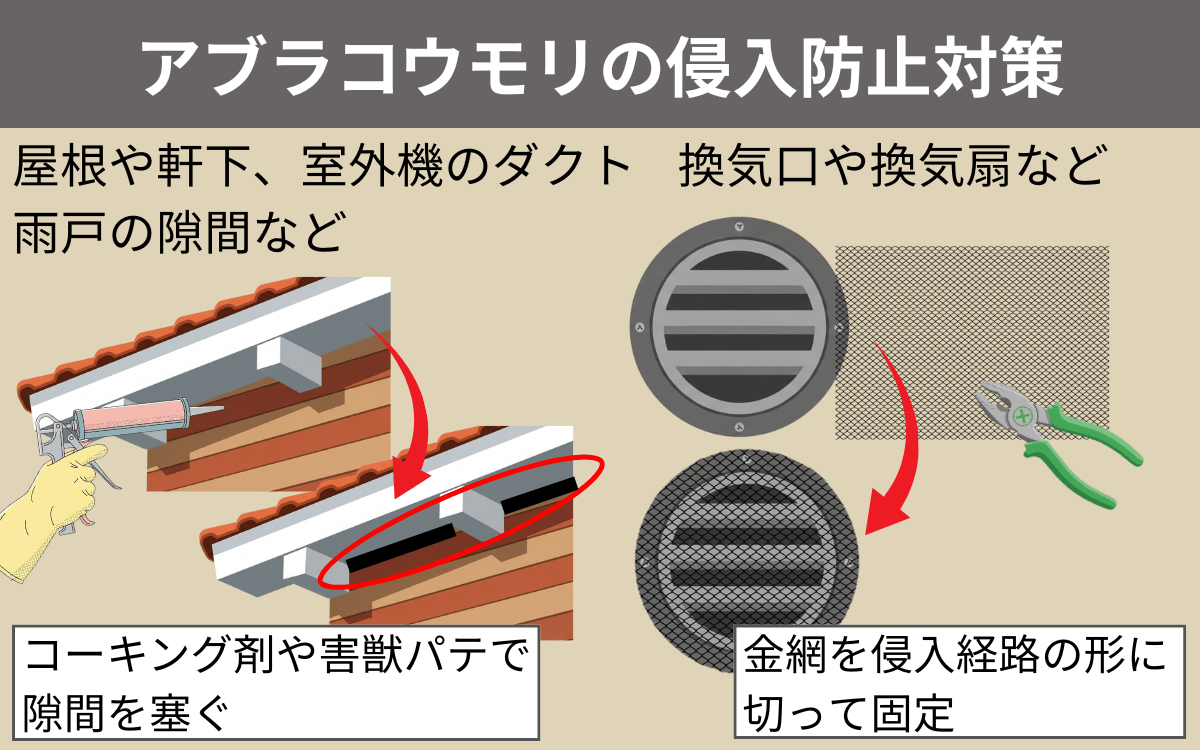

駆除手順⑤侵入経路を塞ぐ

巣の清掃と消毒の後、侵入経路を塞ぎます。

アブラコウモリは非常に帰巣本能が強いため、せっかく追い出しても、侵入経路がそのままだとまた戻ってきて棲みつかれる可能性があります。

侵入された場所に適した防部材を使用しましょう。たとえば、密閉しても問題がない屋根や軒下の隙間の場合は、コーキング剤や害獣パテで塞ぎます。

チューレスねずばんパテ|住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

換気口や換気扇など、密閉すると生活に支障が出る場所の場合は、目の細かい金網で塞ぎます。

あわせて、アブラコウモリの苦手なものを用いた再来対策も行いましょう。

アブラコウモリの嫌がるニオイを発する置き型の忌避剤を、棲みつかれやすい場所や侵入されやすい場所の周辺に置くと効果的です。

もしくは、アブラコウモリが苦手なハッカのニオイを自宅周辺に散布すると寄り付きにくくなります。

自分での対応が不安ならプロに依頼

アブラコウモリ駆除は、道具があれば基本的に自分で対応できます。

ただし、高所で作業する場合は落下の危険がともなったり、屋根裏や床下に侵入する必要がある場合は点検口を設置しなければならなかったりします。

そもそもアブラコウモリを目の前にするのがこわい、感染症にかかるのが心配という方も多いでしょう。

自分でのアブラコウモリ駆除が難しい場合は、コウモリ駆除専門のプロに依頼しましょう。

経験と技術を活かして、巣の場所を問わず作業を行い、1匹残らずアブラコウモリを追い出して、再来対策まで徹底的に行います。

まとめ

オキナワオオコウモリの生態と絶滅理由、現在日本に生息するコウモリについて解説しました。

100年以上前から姿をみせていないオキナワオオコウモリ。未だ謎が多く、神秘的な雰囲気さえ感じる幻のコウモリです。

現在もオキナワオオコウモリと同じオオコウモリ科であるクビワオオコウモリとオガサワラオオコウモリが日本に生息していますが、いずれも数が減少しており滅多に見ることはできません。

一方で、私たちのもっとも身近にいるコウモリがアブラコウモリです。小さくて可愛い顔をしているものの、民家に棲みついてさまざまな被害をおよぼします。

もしアブラコウモリ被害にお困りの際は、ぜひコウモリ駆除専門のプロにご相談ください。

害虫害獣コンシェルジュは、豊富な経験と確かな技術、知識を活かして、徹底的にアブラコウモリを駆除します。

アブラコウモリの恐怖から解放されて安心した生活を取り戻したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...