世界最大?フィリピンオオコウモリは実在する!実態を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

「人間サイズの巨大コウモリ」として話題になったフィリピンオオコウモリ。

その大きさに驚いた方は多いと思いますが、本当に存在するコウモリなのでしょうか。

結論からいうと、フィリピンオオコウモリは実在します。今回の記事では、フィリピンオオコウモリの正確な生態と危険性、絶滅リスクと保全活動について解説します。

あわせて、日本に生息するコウモリの情報も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

・フィリピンオオコウモリの実態

・フィリピンオオコウモリの危険性

・日本に生息するコウモリ

フィリピンオオコウモリは実在する!

フィリピンオオコウモリの巨大な姿を見て「本当にこんなに大きなコウモリがいるの?」と思った方は多いでしょう。

ここでは、フィリピンオオコウモリの正しい生態を詳しく解説します。

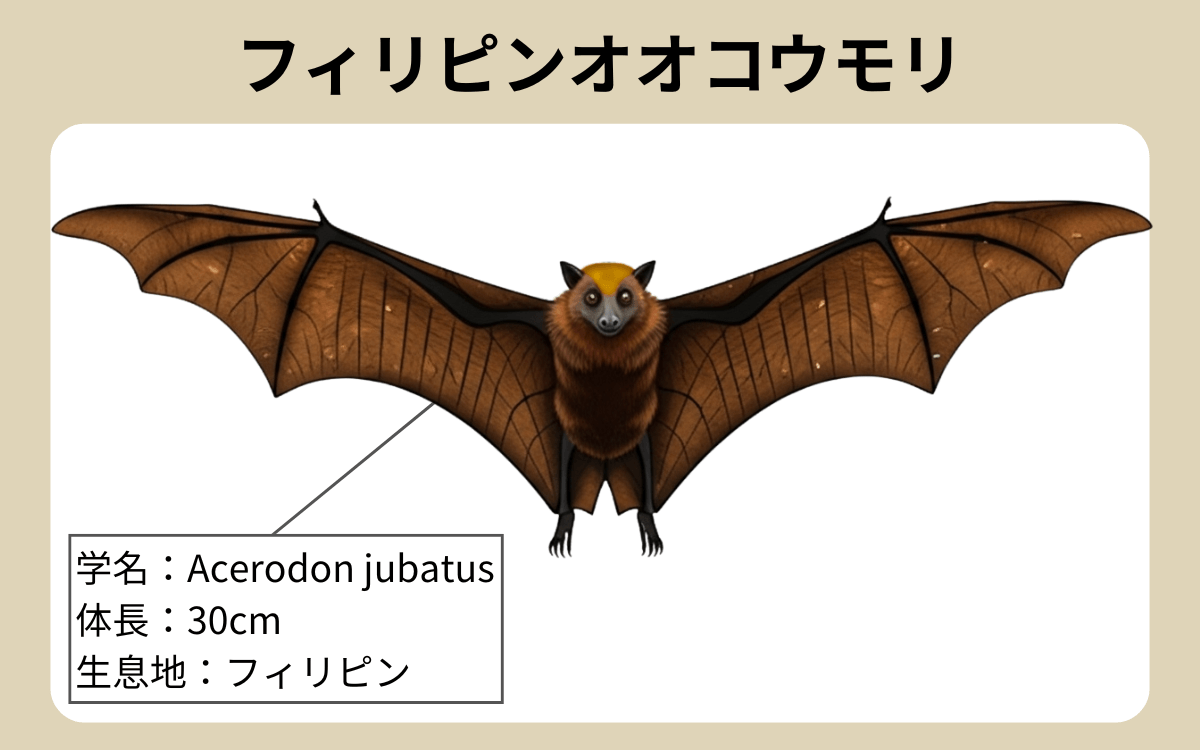

フィリピンオオコウモリの基本情報

| 学名 | Acerodon jubatus |

| 英名 | Giant golden-crowned flying fox |

| 和名 | フィリピンオオコウモリ |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 30cm |

| 体重 | 1.4kg |

| 生息地 | フィリピン |

| ねぐら | 樹木、岸壁、沖合の島 |

| 食性 | 果実 |

フィリピンオオコウモリは、フィリピンにのみ生息する固有種です。フィリピンの中の以下の島々と地域で生息が確認されています。

・ルソン島

・ミンダナオ島

・ネグロス島

・ミンドロ島

・ボホール島

・セブ島

・レイテ島

・ポリロ島

・ボラカイ島

・バタネス・バブヤン諸島

・パラワン地方

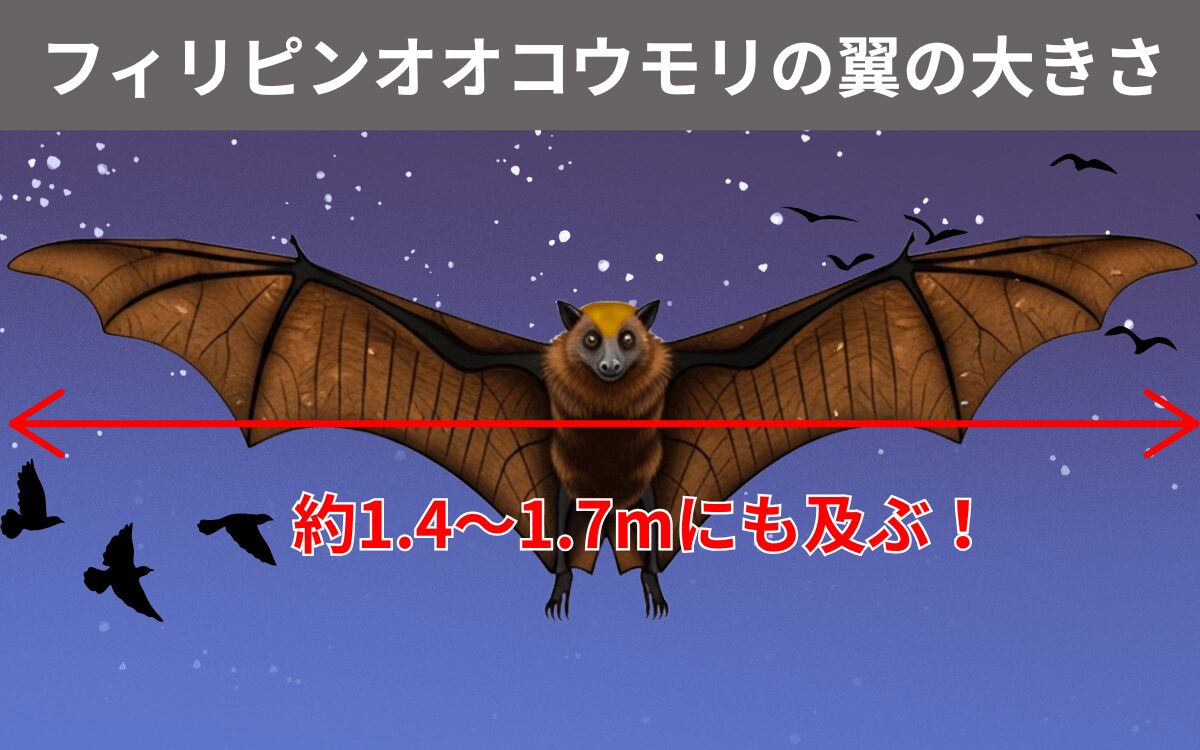

翼を広げると巨大なフィリピンオオコウモリ

フィリピンオオコウモリの体長は30cm程度で、驚くほど大きいわけではありません。市街地でよく見かけるハトと同じくらいです。

しかし、翼を広げると1.4m~1.7mにも及びます。日本人男性の平均身長と同程度だと考えると物凄い迫力ですね。

ネットで話題になったのは、翼を閉じて棒にぶら下がっている姿であるため、本当にフィリピンオオコウモリの写真なのか定かではありません。

ただし、翼を広げると巨大なのは事実であり、世界最大と呼ばれることには納得できます。

フィリピンオオコウモリの見た目の特徴

英名がflying foxであるとおり、フィリピンオオコウモリの顔はキツネに似ています。

また、目の間から始まり、首の後ろに向かってV字型に広がる明るい金色もしくは黄色の毛が王冠に見えることが、英名のgolden-crownedの由来になっています。

フィリピンオオコウモリのねぐら

フィリピンオオコウモリは、人間が立ち入りにくい森林の奥深くの高い樹の上や、崖の斜面、沖合の島をねぐらとします。

昼間はねぐらにぶら下がって休息をとり、日が暮れてから採餌活動をはじめます。

フィリピンオオコウモリの繁殖・寿命

フィリピンオオコウモリは4~6月にかけて、1回につき1仔出産します。

飼育下では2年に1回、野生の場合はさらに頻度が低く、あまり繁殖能力が高くありません。

しかし、オスからメスへの求愛行動は大変情熱的で、言い寄られたメスは叫んだり羽ばたいたりして拒否するものの、オスはしつこく追いかけ回して交尾をします。

求愛行動がもっとも盛んなのは午前中であることが確認されています。

夜に採餌をして食欲を満たして、元気いっぱいな状態でテンションが上がっているのでしょう。

フィリピンオオコウモリの寿命は10〜20年程度。飼育下では30年以上生きた例もある長生きのコウモリです。

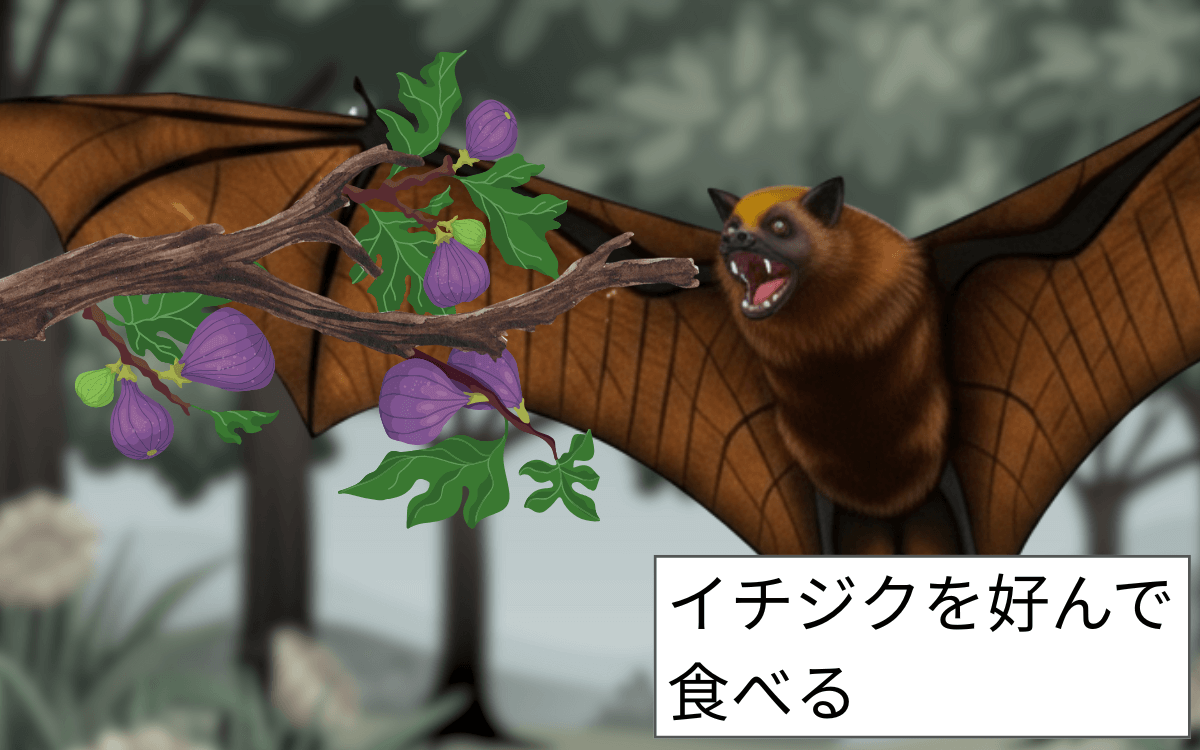

フィリピンオオコウモリの主食

フィリピンオオコウモリの主食は果実です。果樹園で人が栽培したものではなく、原生林に育つ自然の果実を好みます。

バナナやマンゴーなどさまざまな果実を口にしますが、もっともよく食べているのは栄養価の高いイチジクです。

果実以外では、樹の葉を食べることもあります。

フィリピンオオコウモリの天敵

世界最大ともいわれるフィリピンオオコウモリには王者の貫禄がありますが、天敵がいます。

主な脅威はワシやフクロウなどの猛禽類です。主戦場である空中でフィリピンオオコウモリを追いかけ、鋭い爪で捕えます。

その他、東南アジアの熱帯雨林に生息する全長5~7mのアミニシキヘビも天敵です。

樹上で休んでいるフィリピンオオコウモリに、長い体を駆使して食らいつきます。

巨大なフィリピンオオコウモリとはいえ、自然界の弱肉強食の摂理の前では無力になる場面があるのです。

巨大なフィリピンオオコウモリは人間を襲う?

翼を広げると最大2m近くにまで及ぶフィリピンオオコウモリ。

凄まじい存在感をもっていますが、基本的には人間を襲うことはありません。

しかし、直接接触すると恐ろしい感染症にかかる可能性があります。

基本的に人間に危害を加えることはない

フィリピンオオコウモリの性格は大人しく、自分から人間を襲うことはありません。

ただし、近年食用として人間がフィリピンオオコウモリを狩ることが多く、武器を向けられたり襲われそうになると、自己防衛のために噛みついたりひっかいたりする可能性があります。

感染症に要注意!

人間側から手を出さなければフィリピンオオコウモリに襲われることはありませんが、うっかり体に触れると感染症に罹患する可能性があります。

野生のコウモリは、多くの感染症ウイルスをもっており、中には致死率の高い危険な病にかかる場合も。

以下は、過去にコウモリが媒介した例のある感染症の一覧です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

10% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

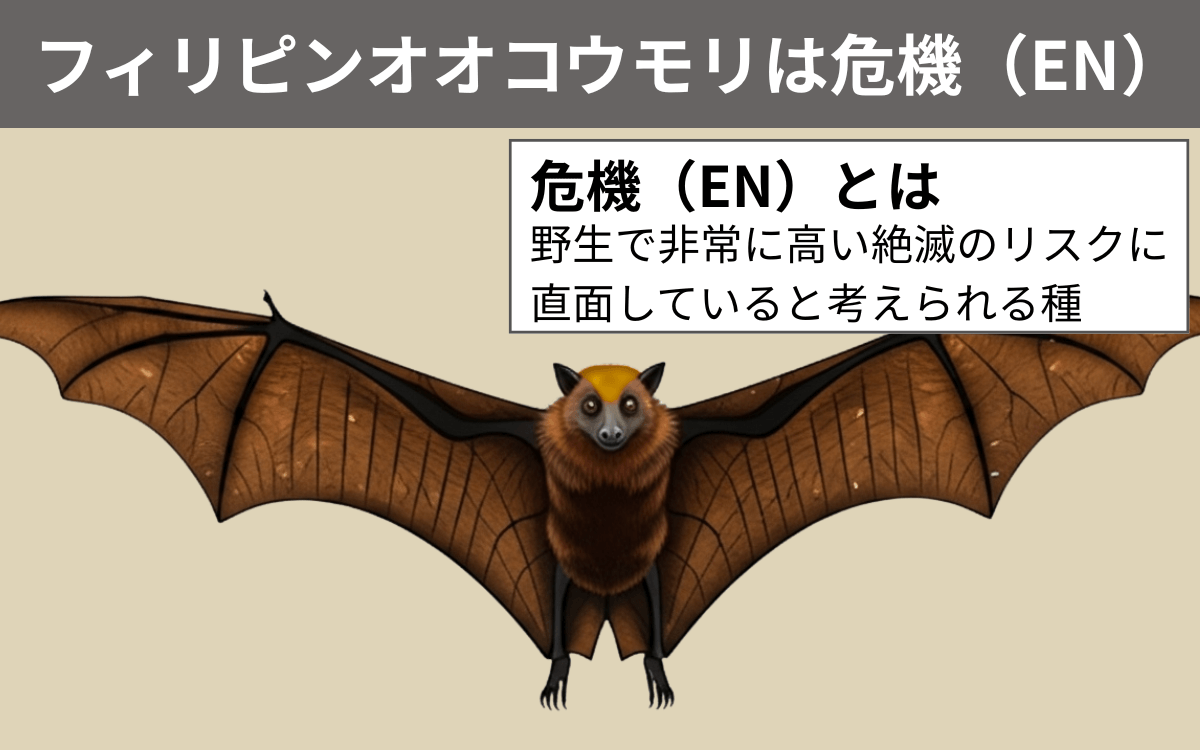

フィリピンオオコウモリは絶滅の危機にある

フィリピンオオコウモリは、IUCNのレッドリストの危機というカテゴリに含まれています。危機は、絶滅のリスクが非常に高まっている種のカテゴリです。

IUCNとはInternational Union for Conservation of Natureの略で、自然と天然資源の保全活動を進めている国際自然保護連合のことです。

<IUCNレッドリスト>

| 絶滅 | 疑いなく最後の1個体が死亡した場合 |

| 野生絶滅 | 栽培、飼育下、あるいは過去の分布域の明らかに外側で野生化した個体群のみで生存している場合 |

| 深刻な危機 | 野生で極度に高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合 |

| 危機 | 野生で非常に高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合 |

| 危急 | 野生で高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合 |

| 準絶滅危惧 | 近い将来、絶滅のカテゴリーに合致する、あるいはすると考えられる場合 |

| 低懸念 | 「深刻な危機」、「危機」、「危急」、「準絶滅危惧」のいずれの要件も満たしていない場合 |

| 情報不足 | 十分な情報がないため、分布状況や個体群の状況にもとづいて絶滅のリスクを直接的にも間接的にも評価できない分類群 |

フィリピンオオコウモリは、1900年代初頭から1920年代にかけて、他の種のコウモリと混合の10万~15万匹にも及ぶ大規模な集団を形成していました。

しかし近年では、3万匹を超える集団は観測されておらず、多くは5,000匹以下の規模に止まっています。

ここ100年で約30分の1にまで数が減っているということです。

フィリピンオオコウモリ減少の原因①森林破壊

フィリピンオオコウモリが減少している原因の1つは、森林破壊です。

建築用木材をつくるための伐採や農地をつくるための開発によって、フィリピンオオコウモリが暮らす森がどんどん奪われています。

主食であるイチジクをはじめとした果物は、成熟した森林に多く生えるため、エサ場とねぐらの両方を失うのです。

フィリピンオオコウモリ減少の原因②人間による狩猟

驚く方が多いかもしれませんが、フィリピンオオコウモリの肉を食べる文化があります。

まれに捕まえるものというわけではなく、非常に多くのフィリピンオオコウモリが人間によって狩られています。

1986年以降、狩猟によってフィリピンオオコウモリの生息数が半分以下に減ったと推定されているほどです。

フィリピンオオコウモリの保全活動

森林破壊と人間による狩猟により絶滅の危機に瀕しているフィリピンオオコウモリ。貴重なフィリピンの固有種を守るため、さまざまな保全活動が進められています。

森林の保全

フィリピンオオコウモリは特定の樹をねぐらにする習性があるため、頻繁に休んでいる樹を特定し周辺環境の悪化を防止しています。

フィリピンオオコウモリが昼間にぐっすり眠れるように、人間や他の動物の立ち入りが制限されている区域もあります。

採餌のサポートも保全活動の一環です。道路や農地などで分断されてしまった森と森の間に木を植え、安全に食べ物を探せるように通路がつくられています。

フィリピンオオコウモリは川岸に近い森林を好むため、その周辺を重点的に保全活動が進められています。

狩猟の規制

フィリピンでは食用として多くのフィリピンオオコウモリが狩られていますが、政府により狩猟規制が設けられました。

「野生生物資源とその生息地の保全及び当該保全保護等のための予算割当について定める法律」により、絶滅危惧種の殺処分が禁止されています。万が一殺した場合は、4年と1日以上6年以下の自由刑、罰金5万~50万ペソが科されます。

自由刑は身体を拘束して自由を奪う刑であり、5万~50万ペソは2025年11月現在のレート換算で約13万~約130万円です。

大変重い刑を科すことで、フィリピンオオコウモリの絶滅を阻止しています。

フィリピンオオコウモリは日本で見られる?

「貴重なフィリピンオオコウモリの実物を見てみたい」と思う方は多いでしょう。現在日本で見られる場所はあるのでしょうか。

日本国内に生息していない

前述のとおり、フィリピンオオコウモリはフィリピンの固有種です。

そのため、フィリピン以外の国に野生のフィリピンオオコウモリはいません。

日本の自然豊かな森林を探しても、フィリピンオオコウモリに遭遇することは不可能です。

動物園でも飼育されていない

2025年11月現在、日本国内の動物園ではフィリピンオオコウモリは飼育されていません。

ワシントン条約で国際取引が規制されているため、日本へ持ち込むことができないのです。どうしても実物を見たい場合はフィリピンへ足を運びましょう。

ただし、フィリピンオオコウモリと大きさが近いインドオオコウモリは、岡山県の池田動物園や京都府の京都動物園などで飼育されています。

顔もよく似ているため、「とにかく大きいコウモリを見てみたい」という方は、一度訪れてみてはいかがでしょうか。

フィリピンオオコウモリ以外のオオコウモリ

ここまでフィリピンオオコウモリの生態や保全活動について解説しました。

オオコウモリと名前のつく体の大きなコウモリは、他にも世界中に生息しています。

そもそもコウモリは2種類に分かれる

コウモリは、オオコウモリとココウモリの2種類にわかれます。フィリピンオオコウモリはオオコウモリに含まれる種です。

| オオコウモリ | ココウモリ | |

| 体長 | 20~30cm | 5~10cm |

| 食性 | 果実、植物 | 昆虫 |

| 五感 | 目がよく、味に敏感 | 目が悪く、耳がいい |

| 活動時間 | 昼行性、夜行性 | 夜行性 |

オオコウモリは体長が20~30cm程度、翼を広げると1m~2mにも及ぶ大きなコウモリです。

東南アジアを中心とした温暖な地域に生息しています。主に果実を好んで食べる甘党です。

視力が発達していて、目で障害物や食べ物を認識して移動したり採餌を行ったりしています。

ココウモリは、体長が5~10cm程度、翼を広げて20~40cmの小さなコウモリです。

環境適応能力が高く、南極を除く世界中に生息しています。主な食べ物は蚊やユスリカ、カメムシなどの小さな昆虫です。

オオコウモリと異なり非常に目が悪くほとんど周囲が見えていません。

代わりに超音波を使って物体との距離をはかり、ねぐらや獲物を探しています。

海外に生息するオオコウモリ

ここからは、フィリピンオオコウモリ以外のオオコウモリの種類を紹介します。

まずは海外に生息する6種のオオコウモリをみていきましょう。

エジプシャンルーセットオオコウモリ

| 学名 | Rousettus aegyptiacus |

| 英名 | Egyptian Rousette Bat |

| 和名 | エジプトルーセットオオコウモリ |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 12~19cm |

| 生息地 | トルコ、パキスタン、エジプト、スーダン |

| 食性 | 果実 |

エジプシャンルーセットオオコウモリは、トルコやパキスタンなどのアジア南西部、エジプトやスーダンなどのアフリカ北東部に生息するオオコウモリです。

洞窟や樹木をねぐらにし、主食はイチジクやクワなどの果実を食べます。

体長は20cm弱で、翼を広げると40~60cm程度。体毛は淡い褐色をしており、毛足が長く毛並みがふわふわとしています。

イヌやキツネに似た愛嬌のある顔つきをしており、ペットとしての人気が高い種です。

デマレルーセットオオコウモリ

| 学名 | Rousettus leschenaulti |

| 英名 | Leschenault’s rousettte |

| 和名 | デマレルーセットオオコウモリ |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 14~16cm |

| 生息地 | 中国、インド、パキスタン、ネパール |

| 食性 | 果実 |

デマレルーセットオオコウモリは、インド、パキスタン、ネパールなどのアジア南部、中国の南部に生息するオオコウモリです。

同じルーセットオオコウモリの仲間であるエジプシャンルーセットオオコウモリよりも小柄で、茶褐色の体毛に覆われています。

洞窟や岩の割れ目をねぐらにして、数千匹単位の集団で棲みつくことも。

インドオオコウモリ

| 学名 | Pteropus giganteus |

| 英名 | Indian Flying Fox |

| 和名 | インドオオコウモリ |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 20~25cm |

| 生息地 | インド、スリランカ、ミャンマー |

| 食性 | 果実 |

インドオオコウモリは、インド、スリランカ、ミャンマーに生息するオオコウモリです。

翼を広げた際の長さが約1.5mと、フィリピンオオコウモリに負けず劣らず体格に恵まれています。

黒褐色の短い毛に覆われており、顔はキツネに似ています。

他の動物では食べられない固い植物を消化できる細菌がいるため、果実以外に樹木の固い葉を食べる場合も。

【こちらの記事もおすすめ】

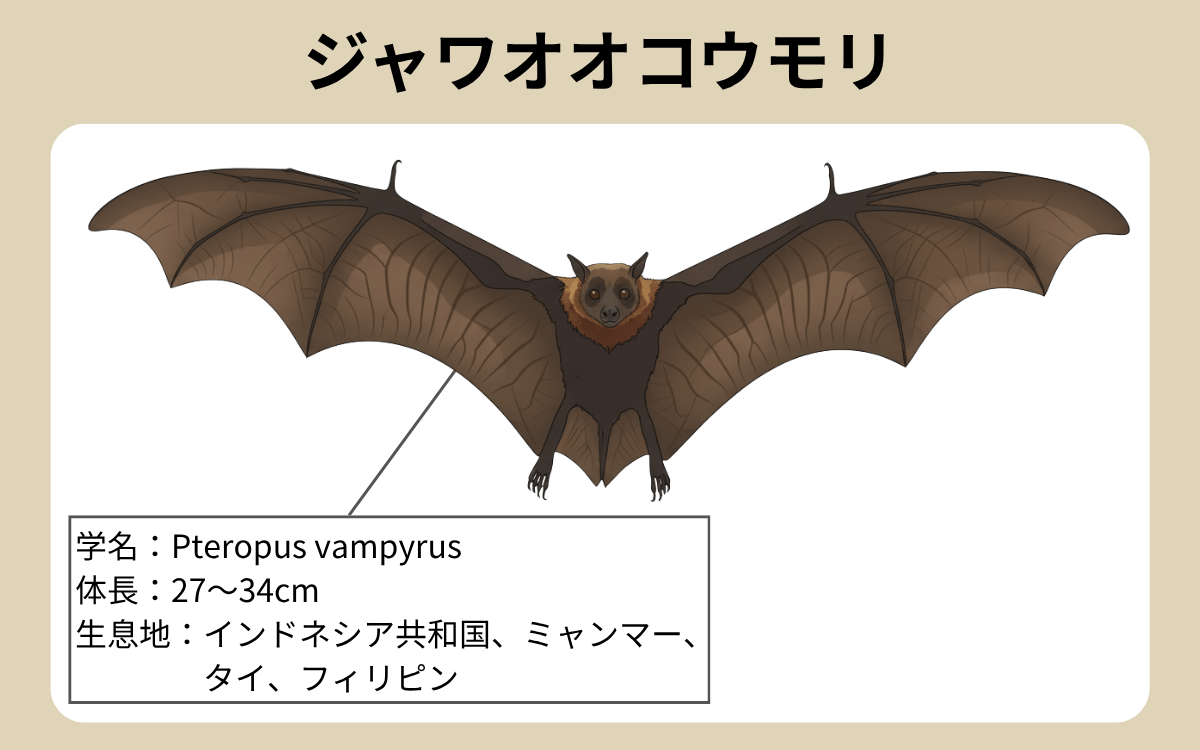

ジャワオオコウモリ

| 学名 | Pteropus vampyrus |

| 英名 | Large flying fox |

| 和名 | ジャワオオコウモリ |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 27~34cm |

| 生息地 | インドネシア共和国、ミャンマー、タイ、フィリピン |

| 食性 | 果実 |

ジャワオオコウモリは、インドネシア共和国のスマトラ島やジャワ島、ミャンマー、タイ、フィリピンに生息するコウモリです。

体重1~1.5kg、翼を広げたときの長さが1.3~1.5mと、フィリピンオオコウモリに匹敵するほどの大きな体で東南アジアの空を駆けています。

樹木をねぐらとし、数千~数万匹もの大規模な集団で暮らします。

主な食べ物は果実で、特に好んで口にするのはイチジクやバナナ、マンゴーです。

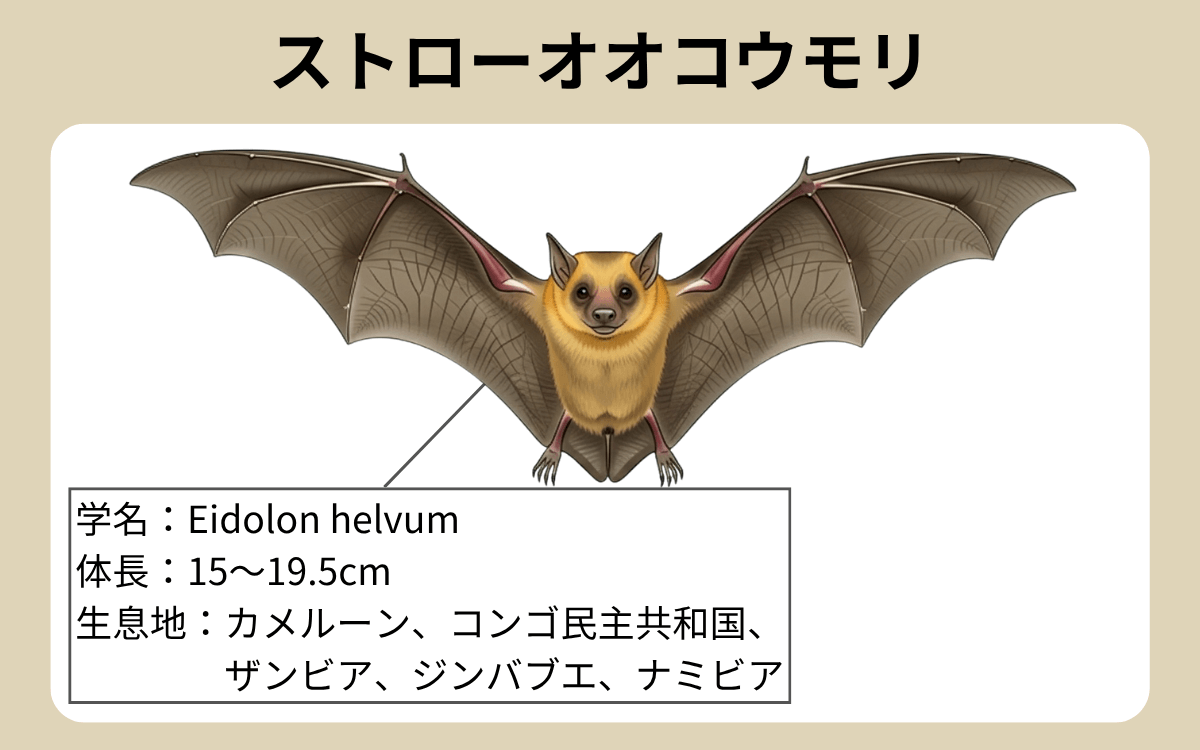

ストローオオコウモリ

| 学名 | Eidolon helvum |

| 英名 | Straw-coloured fruit bat |

| 和名 | ストローオオコウモリ |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 15~19.5cm |

| 生息地 | カメルーン、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア |

| 食性 | 果実 |

ストローオオコウモリは、アフリカ大陸のサハラ砂漠より南の広範囲に生息するオオコウモリです。

体長は20cm程度、翼を広げても80cm弱で、オオコウモリの中では比較的小柄です。

藁色の体毛に覆われていることから、藁を意味するstrawの名前がつけられました。

海岸に近い森林や乾燥した地域、熱帯雨林などさまざまな場所に棲む環境適応力の高いコウモリです。

主食は果実で、口の中で果肉をすり潰して汁だけを飲み、残った繊維を吐き出します。

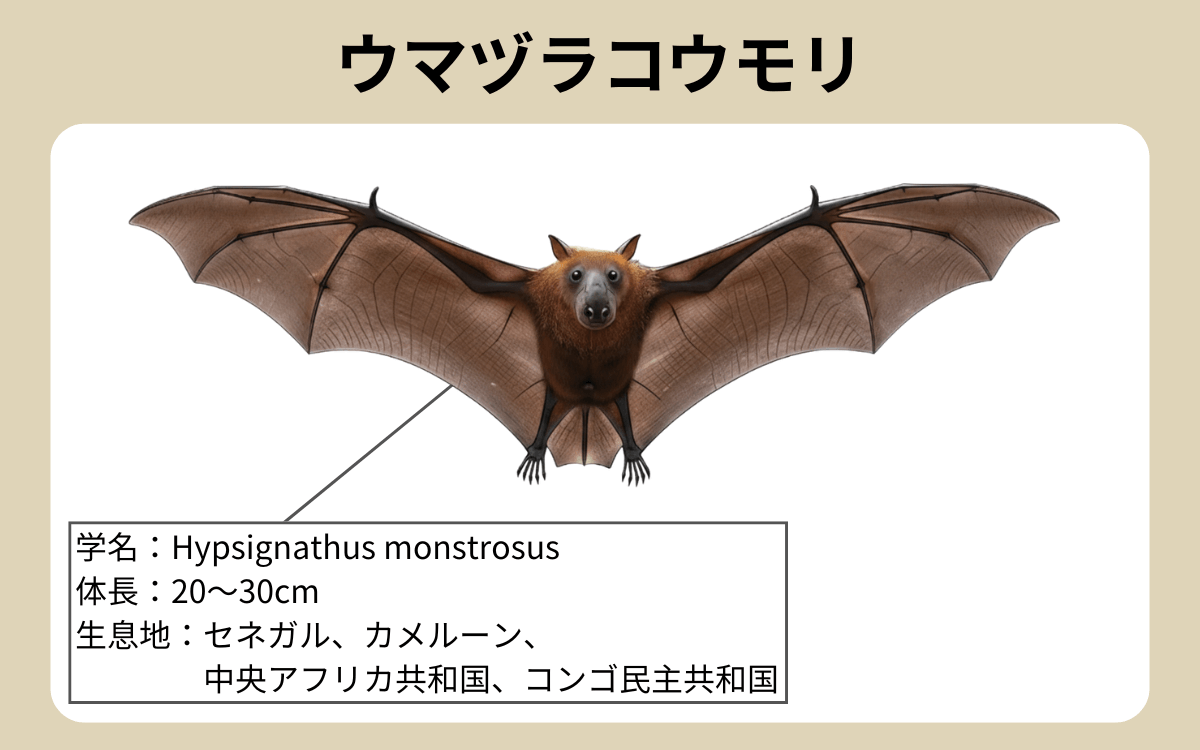

ウマヅラコウモリ

| 学名 | Hypsignathus monstrosus |

| 英名 | Hammer-headed Fruit Bat |

| 和名 | 馬面蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 20~30cm |

| 生息地 | セネガル、カメルーン、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国 |

| 食性 | 果実 |

ウマヅラコウモリは、馬のように突き出た大きな鼻が特徴的な、アフリカの西部と中部に生息するオオコウモリです。

オスはメスの2倍ほど体が大きく、翼を広げると90cm程度にも及びます。

また、オスはメスを呼ぶ際に「ブーブー」と独特の鳴き声を上げるため、オスのほうが顔が膨らんでいます。

主なねぐらは沼や河川周辺の森林です。森林に生えている果実を主食とし、果汁だけを飲んで中身を吐き出します。

日本に生息するオオコウモリ

国外だけではなく、日本にもオオコウモリは生息しています。

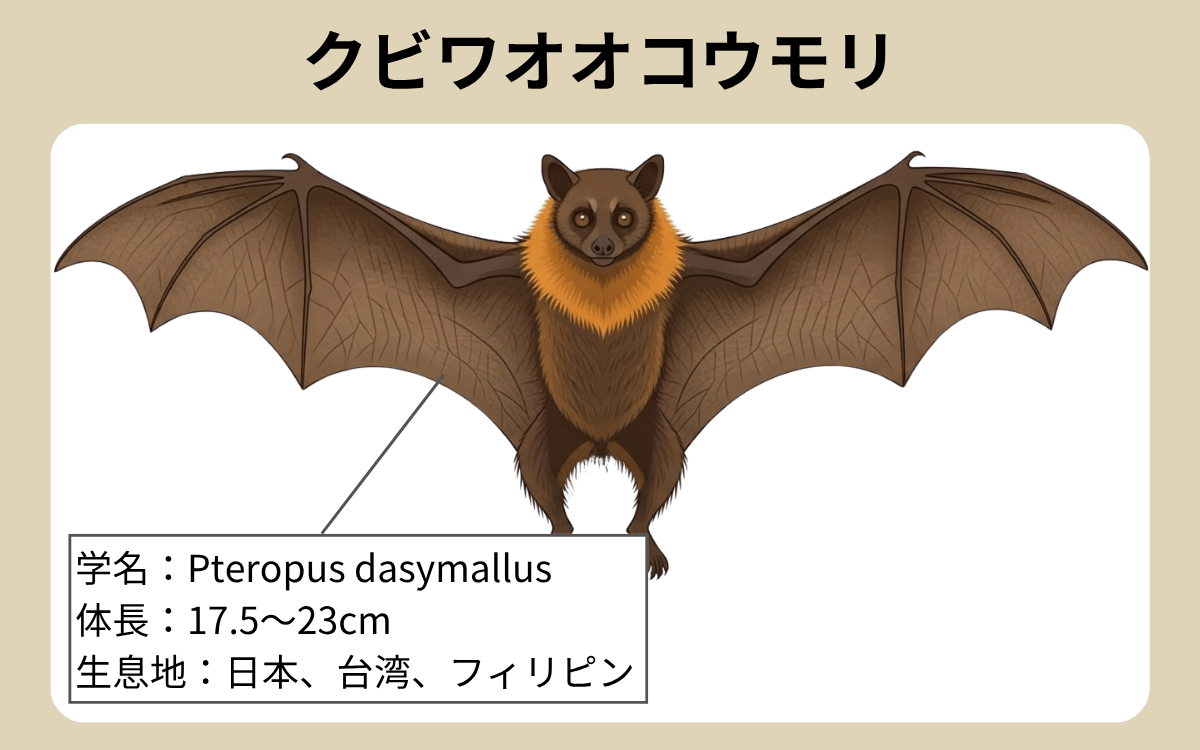

クビワオオコウモリ

| 学名 | Pteropus dasymallus |

| 英名 | Ryukyu flying fox |

| 和名 | 首輪大蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 17.5~23cm |

| 生息地 | 日本、台湾、フィリピン |

| 食性 | 果実 |

クビワオオコウモリは、黒褐色や茶褐色の柔らかい毛に覆われ、首輪のような模様があるコウモリです。

体長は20cm程度で、翼を広げると80cm程度にも及びます。

国内では、口永良部島、トカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、八重山諸島、宮古諸島、大東諸島に生息しています。

個体数が減っており、クビワコウモリの亜種である、口永良部島にのみ生息するエラブオオコウモリ、大東諸島にのみ生息するダイトウオオコウモリは国の天然記念物と国内希少野生動植物種に指定されています。

国内希少野生動植物種とは、絶滅するおそれのある動物の中で、人間の影響によって種の存属が脅かされる危険がある種のことです。

主なねぐらは森林内の樹木です。自然豊かな場所だけではなく、市街地の公園の木で休息することもあります。

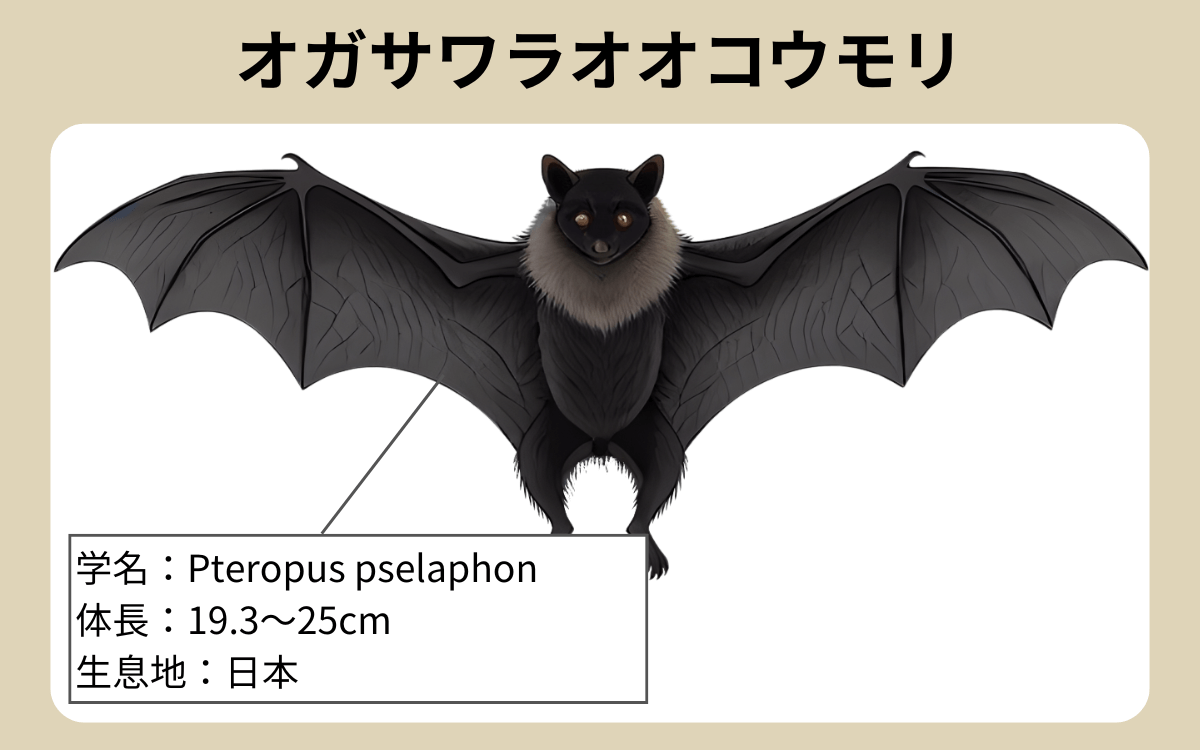

オガサワラオオコウモリ

| 学名 | Pteropus pselaphon |

| 英名 | Bonin Flying Fox |

| 和名 | 小笠原大蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 19.3~25cm |

| 生息地 | 日本 |

| 食性 | 果実、花、葉 |

オガサワラオオコウモリは、黒色の体毛に覆われた体長20cm程度のオオコウモリです。

小笠原諸島に生息する日本の固有種で、国の天然記念物と国内希少野生動植物種に指定されています。

主なねぐら樹木で、繁殖期である12~3月にはに100匹を超える大規模な集団を形成して暮らします。

果実、花、樹の葉を食べ、好んで口にするのは小笠原諸島固有種の果樹であるタコノキです。

私たちの身近にいるコウモリ

フィリピンオオコウモリをはじめ、オオコウモリを目にする機会はあまり多くありません。一方で、私たちの生活の中に潜むコウモリも存在します。

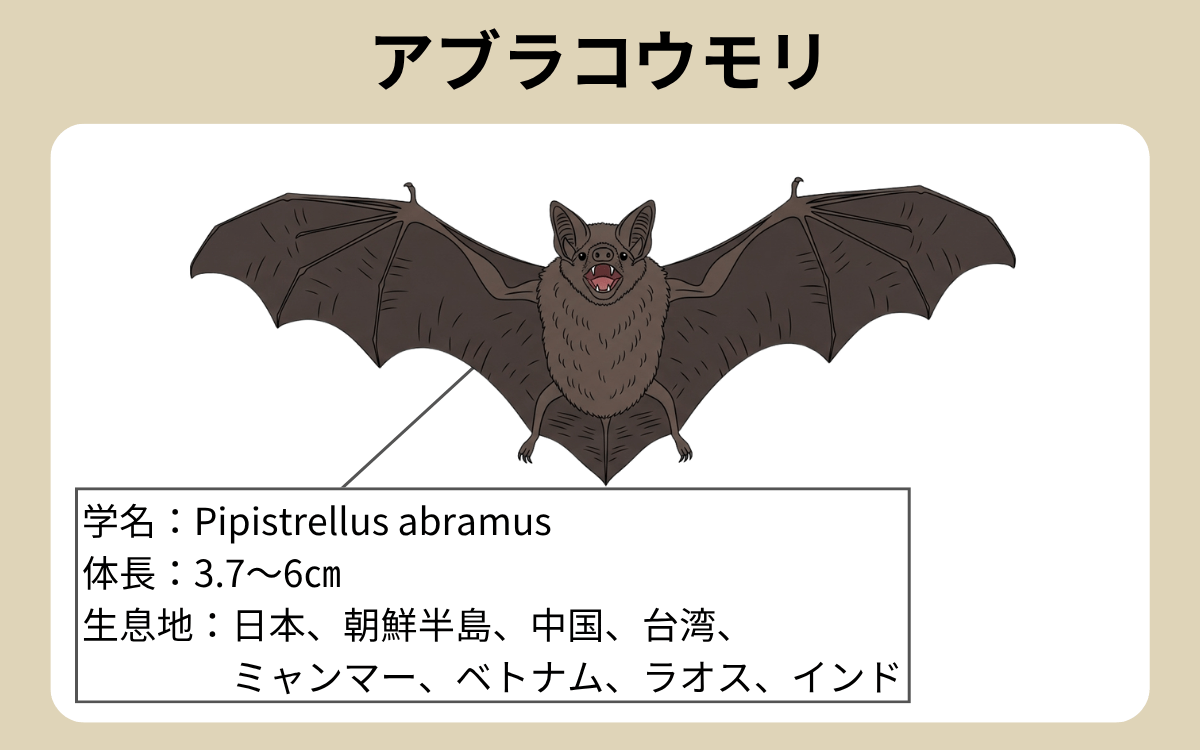

住宅街に現れるアブラコウモリ

| 学名 | Pipistrellus abramus |

| 英名 | Japanese pipistrelle |

| 和名 | 油蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 3.7~6cm |

| 体重 | 5~10g |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

ココウモリの1種であるアブラコウモリは、北海道の一部を除く日本のほぼ全域に生息しています。

自然豊かな場所だけではなく、人々が暮らす住宅街にも頻繁に姿を現します。

果実を好むオオコウモリに対して、ココウモリの主食は蚊やユスリカ、カメムシなどの昆虫です。

都市開発によって森林伐採が進んだことでアブラコウモリはエサ場を失い、住宅街近くの雑木林や河川に生息する昆虫を食べるために飛来するようになりました。

【こちらの記事もおすすめ】

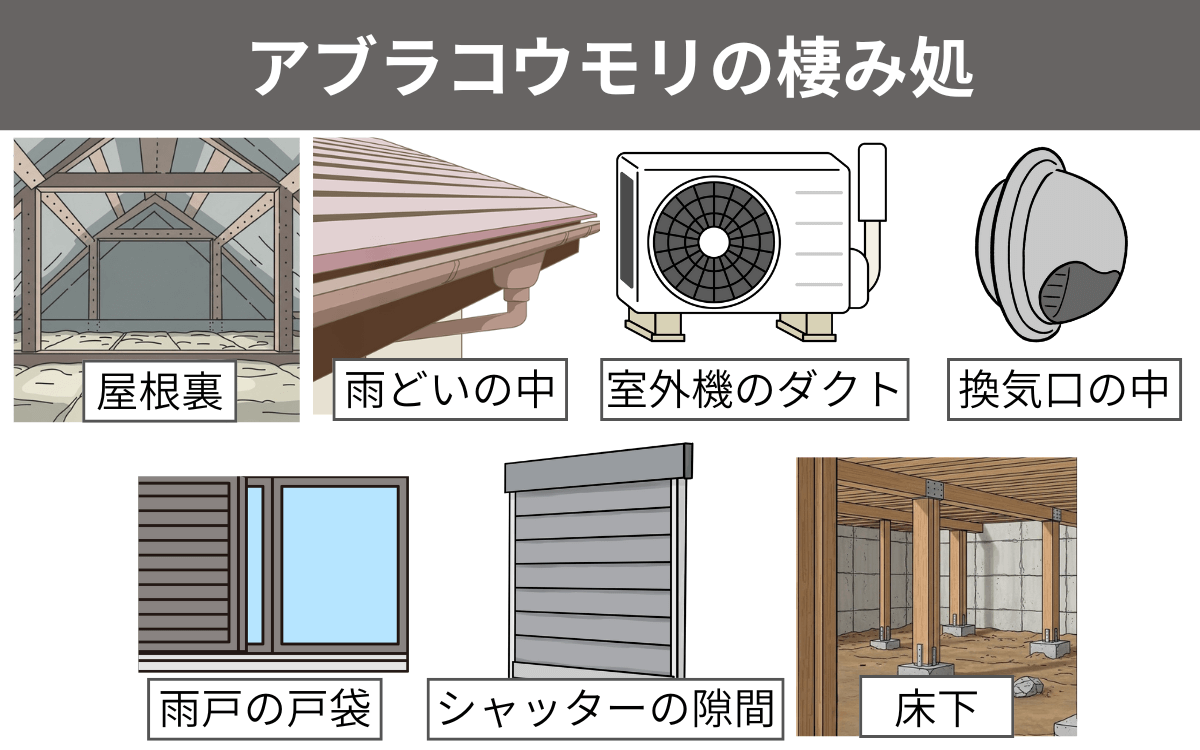

アブラコウモリは民家に棲みつく

アブラコウモリは住宅街近くの雑木林や河川で採餌をした後、民家をねぐらにすることがあります。

アブラコウモリは、暗くてジメジメとした、天敵から身を隠せる環境を好みます。

意識していない方が多いかもしれませんが、民家にはこの条件に当てはまる場所が多いのです。

また、一時的なねぐらとして使うに止まらずそのまま民家に棲みつくケースが多発しています。

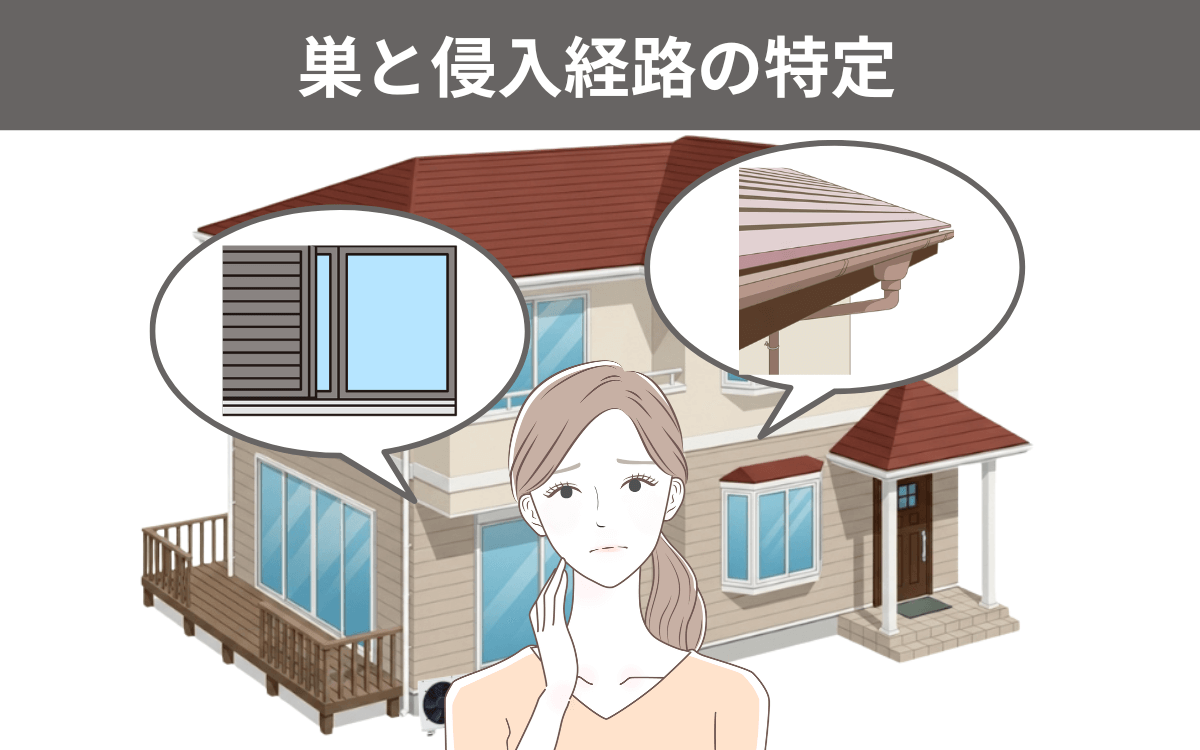

アブラコウモリが棲みつきやすい場所の例は以下のとおりです。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

アブラコウモリが棲みついている場所を巣といいますが、鳥やネズミのように材料を集めて寝床をつくるわけではありません。

棲みついている場所そのものをアブラコウモリの巣と呼びます。

なお、アブラコウモリは単独で巣をつくらず、最低でも10匹、多いと200匹程度の集団で棲みつきます。

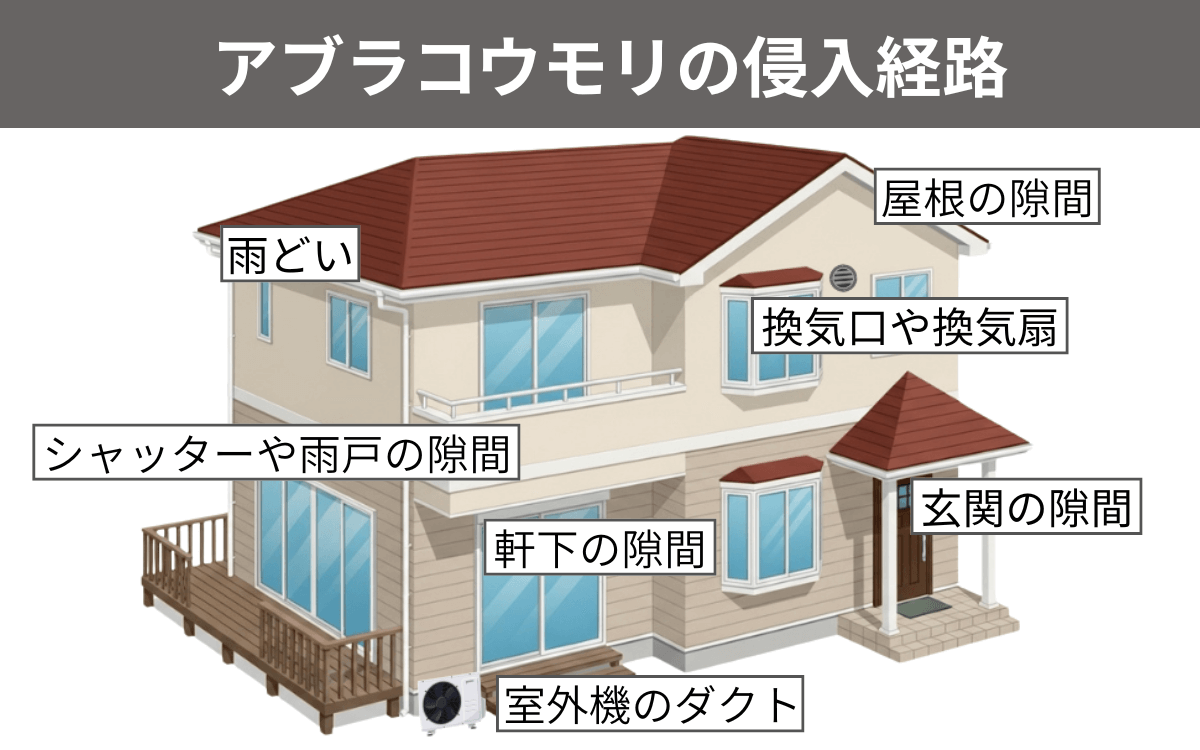

「民家に棲みつくといっても、一体どこから入ってくるの?」と疑問を抱く方は多いでしょう。

アブラコウモリは、体長10cm、体重10gにも満たない大変小さなコウモリです。1~2cmの隙間さえあれば、簡単に内部に侵入します。

民家には意外にも小さな隙間が数多くあります。主なアブラコウモリの侵入経路は以下のとおりです。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

アブラコウモリがもたらす被害

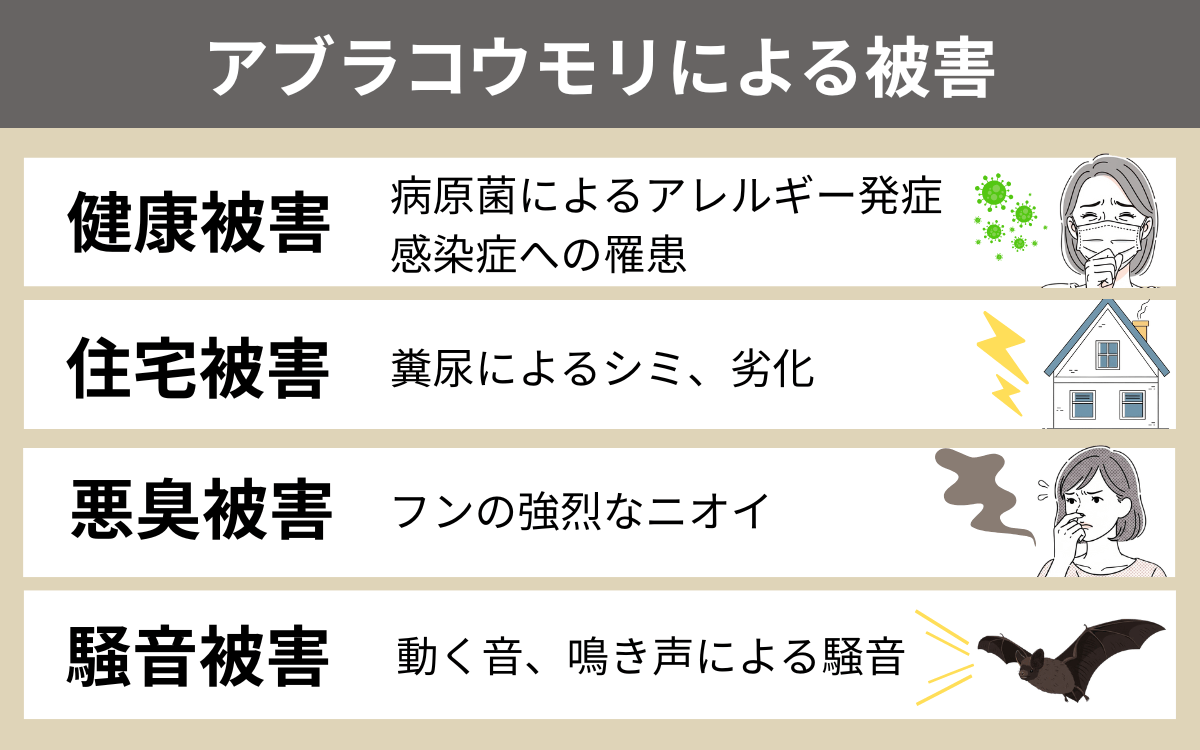

自宅にアブラコウモリが棲みついた場合、さまざまな被害にあう可能性があります。主な被害は以下の4つです。

・健康被害

・住宅被害

・悪臭被害

・騒音被害

健康被害

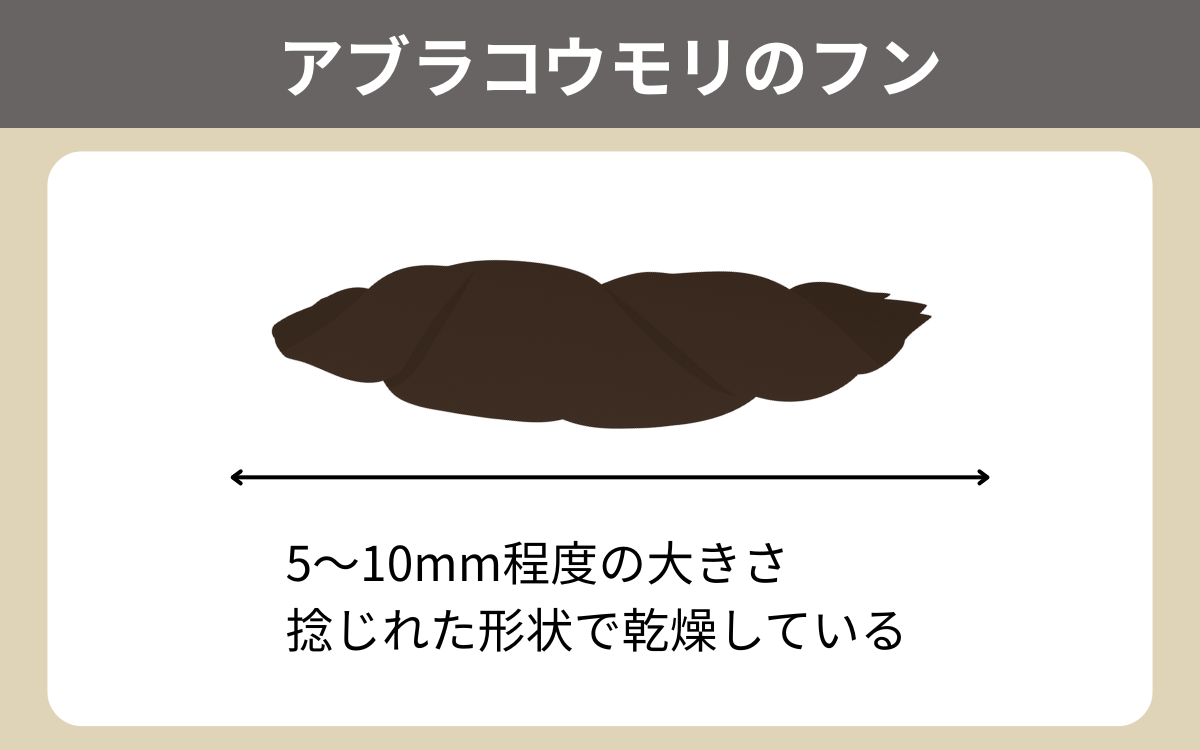

アブラコウモリのフンに含まれる菌やカビ、保有するウイルスによる健康被害にあう可能性があります。

アブラコウモリのフンは、乾燥していてパサパサとしているため、菌やカビが空気に舞いやすいです。

アブラコウモリは小柄ながらも一晩で100匹以上の昆虫を食べ、フンを大量に排泄します。

集団で棲みつくため、巣の中はあっという間にフンまみれに。屋根裏に棲みつかれた場合、一面がフンで埋まってしまうほどの量を排泄します。

フンが多ければ多いほど、大量の菌やカビが空気中に舞って住民の健康を脅かし、咳や鼻炎、皮膚炎などのアレルギー症状を発症させます。

さらに恐ろしいのは、感染症への罹患です。

こちらで解説したとおり、野生のコウモリは、さまざまな感染症のウイルスを保有しています。アブラコウモリも例外ではありません。

コウモリ自身は免疫力が高いため発症しませんが、コウモリの体やフンに触れた人間や動物が感染してしまう例が多く報告されています。

中には致死率が非常に高い感染症もあります。もし自宅内でアブラコウモリやアブラコウモリのフンを見かけても絶対に素手で触れないでください。

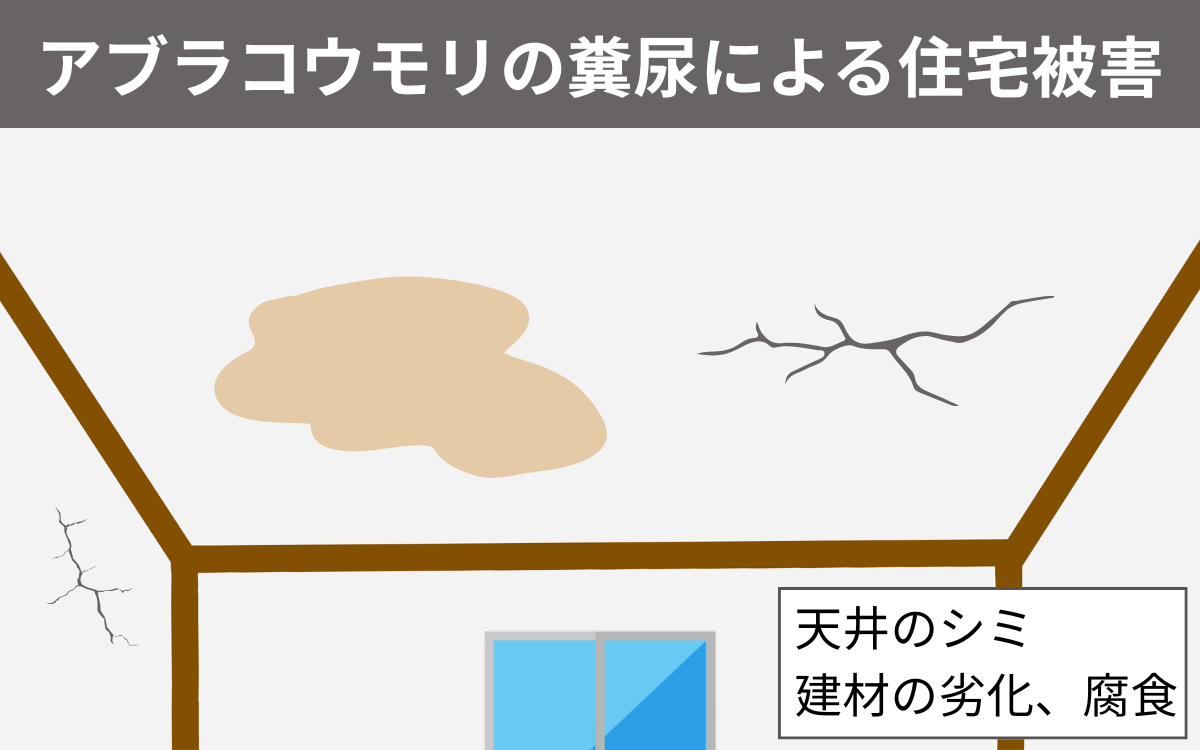

住宅被害

アブラコウモリは巣の中に大量の糞尿を排泄します。

糞尿には木材を劣化させる成分が含まれており、天井や壁にシミができたり、建材が腐食したりする可能性があります。

建材が腐食すると、住宅の耐久性が低下し倒壊のリスクが高まる可能性も。

普段生活していているときは気にならなくても、地震や台風などの自然災害に見舞われた際に、深刻なダメージを受けるかもしれません。

また、腐食した木材にはシロアリが寄ってきやすくなります。シロアリの食害にあうとさらに住宅の耐久性が下がってしまいます。

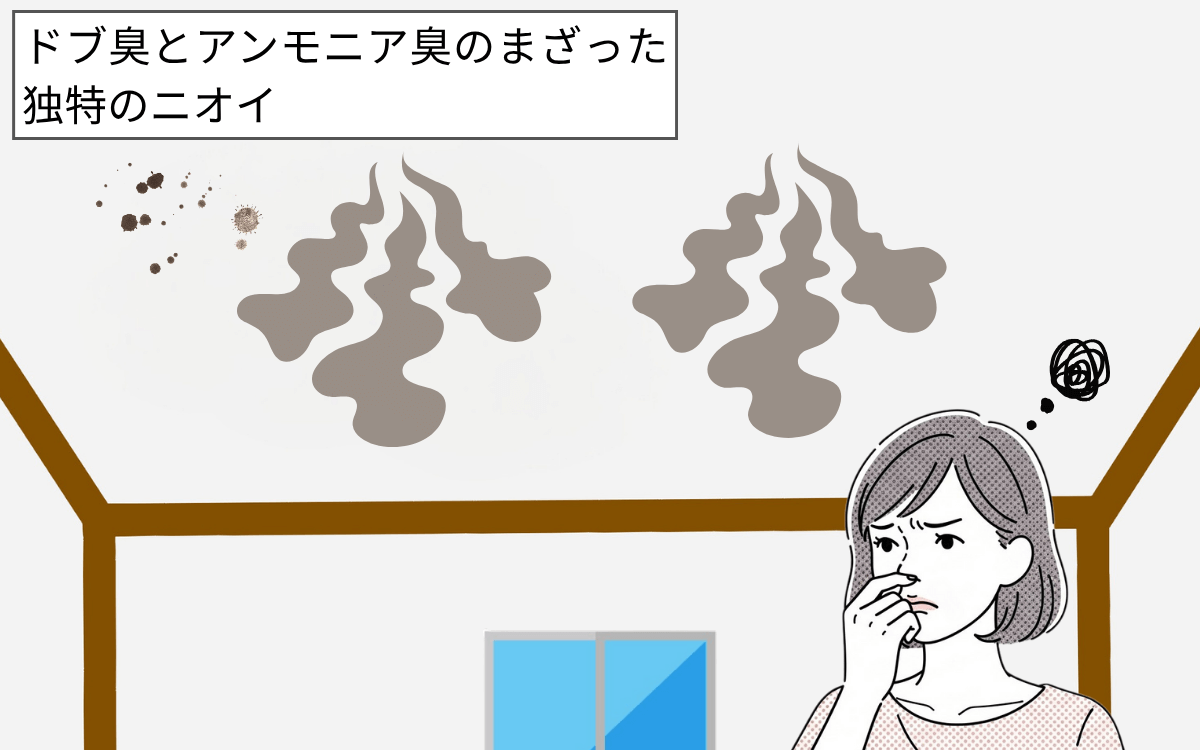

悪臭被害

大量のフンによる悪臭も深刻な被害です。アブラコウモリのフンは、ドブ臭とアンモニア臭のまざったような独特の酸っぱいニオイを発します。

他では嗅いだことのない悪臭と例えられるほどで、ストレスが溜まるだけではなく、気分が悪くなって体調不良を起こす可能性もあります。

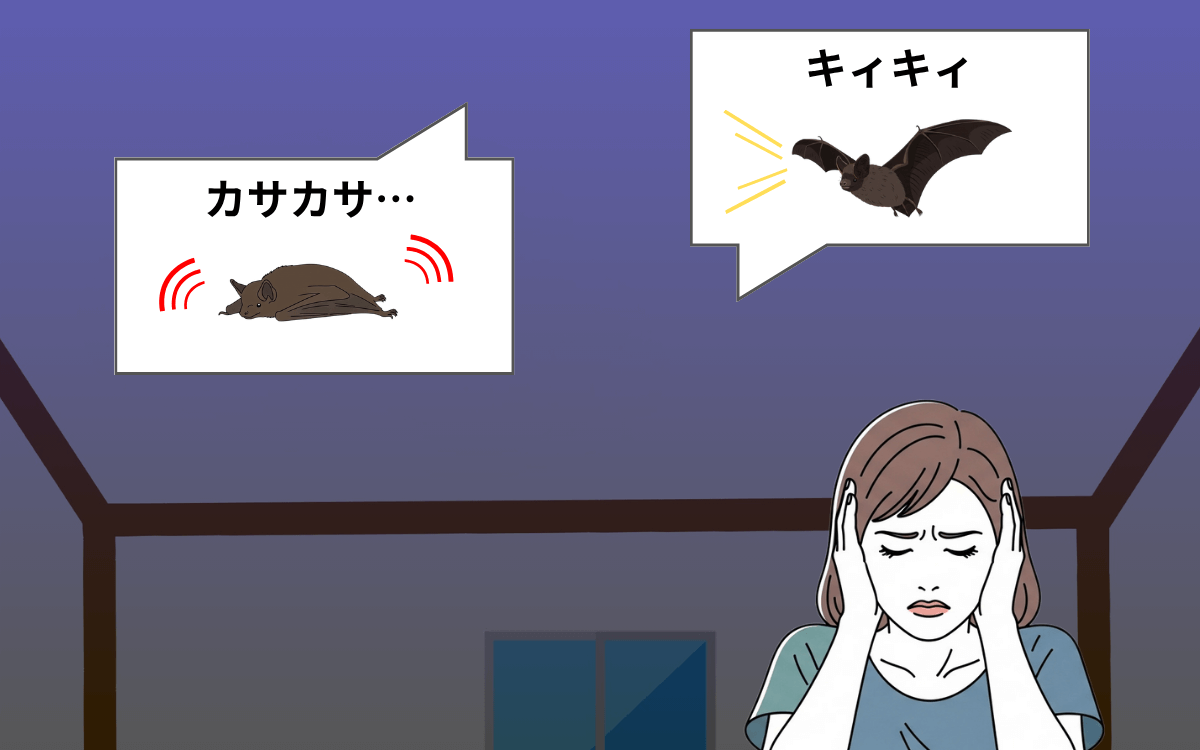

騒音被害

アブラコウモリはフン害だけではなく、騒音被害も及ぼします。

アブラコウモリは民家の中に侵入した後、天井や壁の狭い隙間を這いずり回って移動します。

このとき、断熱材と体が擦れあってカサカサと音が発生するのです。

1匹だけなら気になりませんが、アブラコウモリは集団で生活する動物。大群で移動されたら、我慢できないほどの騒音が発生します。

また、アブラコウモリはごくまれに鳴き声を発します。

危険を察知したときにキィキィと甲高い声を上げるため、アブラコウモリの存在を疑って天井や壁を叩くと、鳴き声を出されてさらにうるさくなるかもしれません。

アブラコウモリが活動するのは夜間です。騒音がひどいと夜眠れなくなり、ストレスが溜まったり不眠で体調を崩したりする可能性があります。

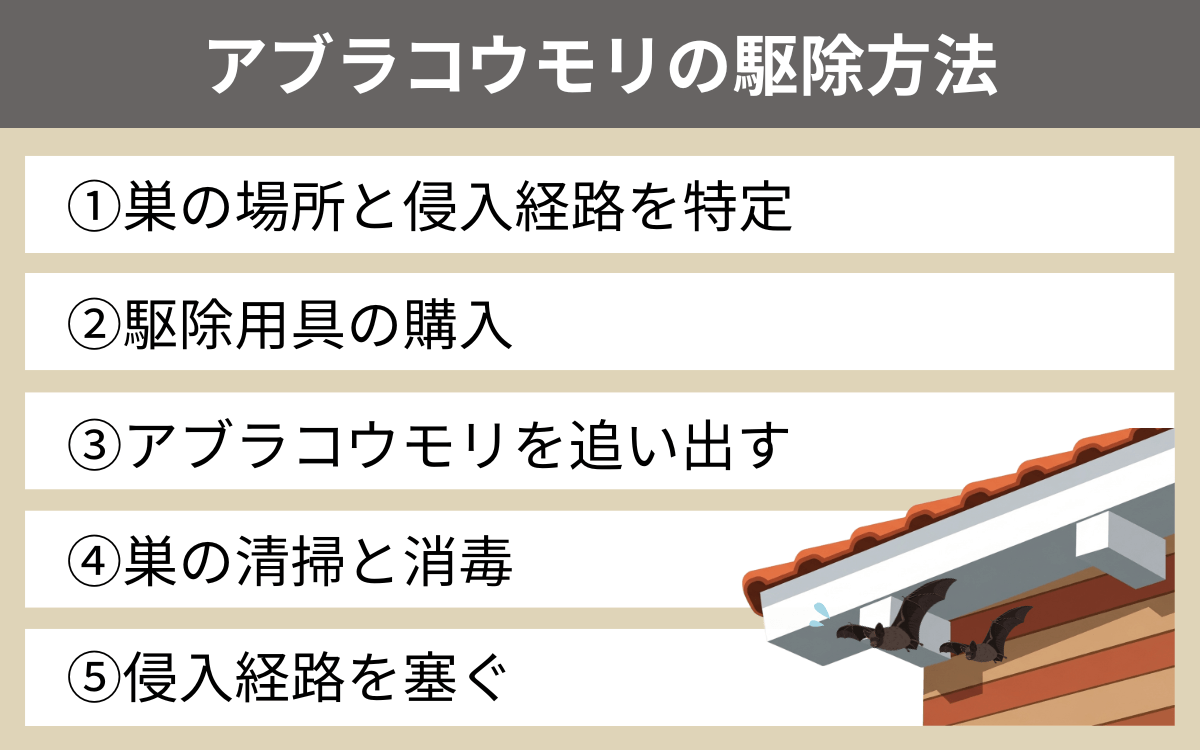

アブラコウモリが棲みついたら駆除しよう

アブラコウモリが自宅に棲みつくと、さまざまな被害にあう可能性があります。

棲みつかれていると気がついた場合は、すみやかに駆除しましょう。

ただし、正しい手順で駆除しないと法律を犯してしまったり完全に追い出せなかったりするため、事前に正確な知識と方法を身につける必要があります。

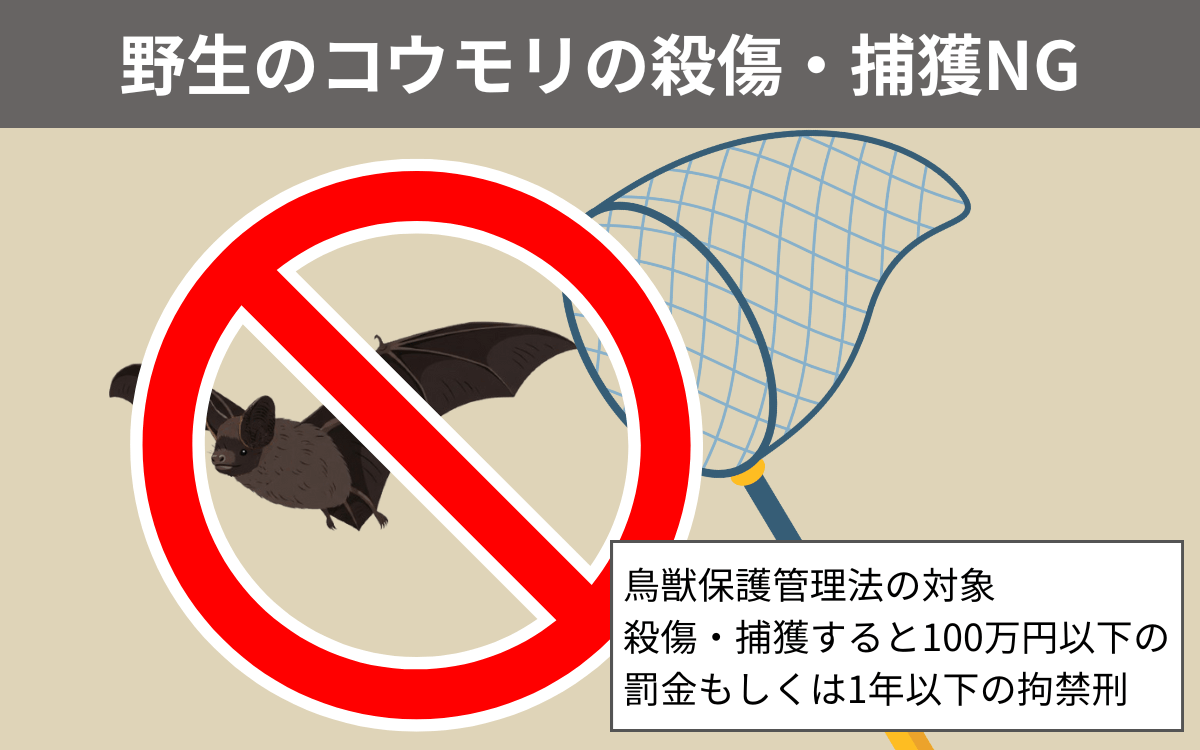

アブラコウモリの殺傷・捕獲はNG

アブラコウモリに限らず、野生のコウモリの殺傷・捕獲は鳥獣保護管理法によって禁止されています。

人間にとっての害獣を食べることから益獣として扱われることもあり、保護対象に含まれているためです。

許可なくコウモリを殺したり捕まえたりすると、100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科されます。

そのため、アブラコウモリを駆除する際も、傷つけたり捕まえたりする行為はNGです。

危害を加えずに自宅から追い出すことがアブラコウモリの駆除です。

駆除手順①巣の場所と侵入経路を特定

アブラコウモリの駆除を行う前に、巣の場所と侵入経路を見つけましょう。

正確な巣の場所がわからないと、完全にアブラコウモリを追い出せないためです。

加えて、アブラコウモリは帰巣本能が非常に強いため、侵入経路を特定して塞がないとまた棲みつかれる可能性があります。

アブラコウモリは日没20~30分後から夜間にかけて頻繁に巣を出入りします。

その時間帯に自宅周辺を観察し、どこからアブラコウモリが飛び立ったり侵入したりしているのかを確認しましょう。

実物を見つけるのが難しい場合は、どこに多くのフンが落ちているのか、どこから悪臭が漂っているのかを手がかりに特定することをおすすめします。

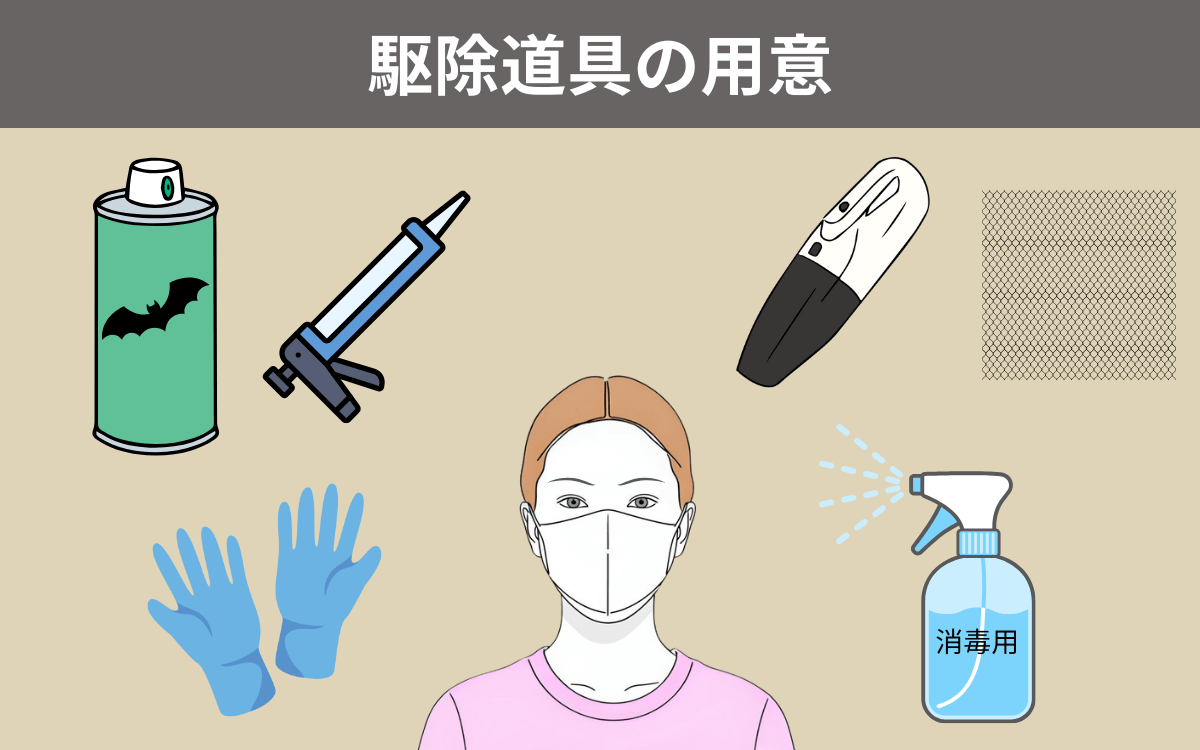

駆除手順②駆除道具の購入

巣と侵入経路を特定したら、駆除に必要な道具をそろえましょう。主に必要なものは以下のとおりです。

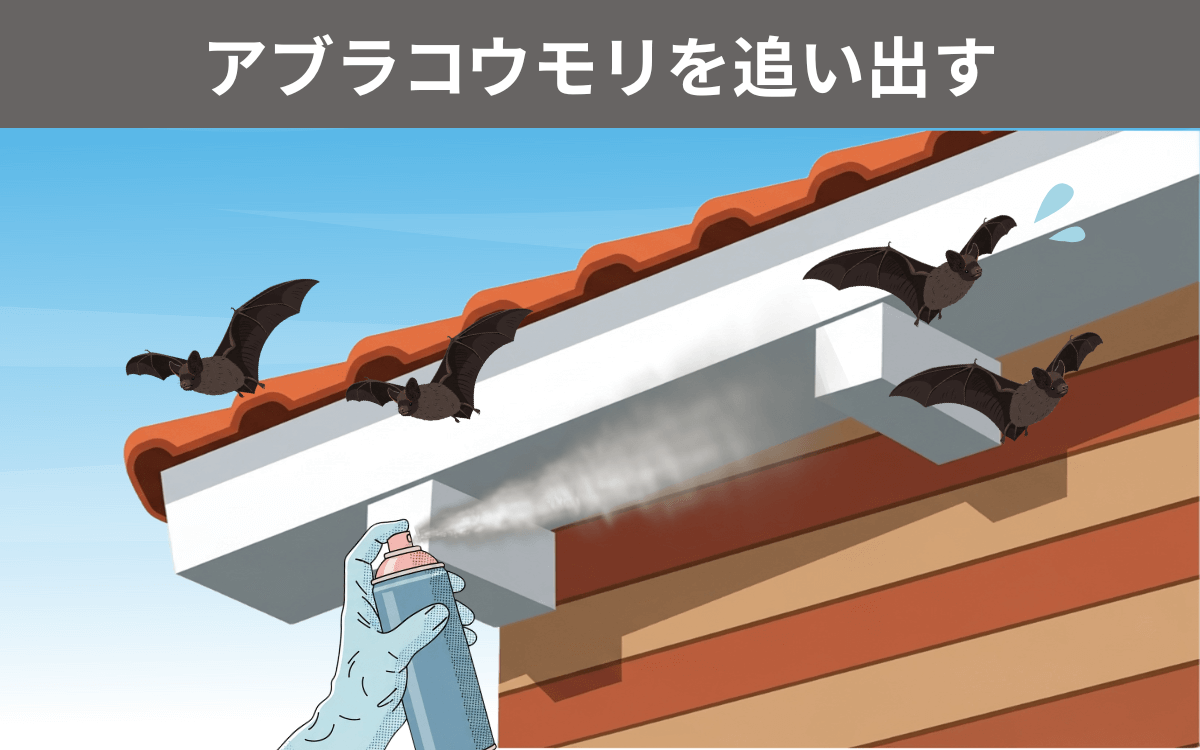

駆除手順③アブラコウモリを追い出す

道具をそろえたら、いよいよ駆除の実行です。スプレー型の忌避剤を巣の隙間もしくは侵入経路から噴射し、アブラコウモリを追い出しましょう。

忌避スプレーにはハッカやワサビの成分が含まれています。

完全に追い出すために何度も噴射する必要があり、目や鼻が刺激される可能性があるため、不安な場合はゴーグルやマスクを着用しましょう。

忌避スプレーを噴射するとアブラコウモリは狭い隙間から次々と姿を現します。

アブラコウモリが勢いよく飛び出してくると、驚いて転倒するかもしれません。

ケガを防止するため、長袖と長ズボンで作業することをおすすめします。

ベランダや屋根の隙間など、2階以上の高所で作業する場合ははしごや脚立を使用する場合があるでしょう。

飛び出したアブラコウモリに圧倒されて誤って落下しないよう、他の人に支えてもらうと安心です。

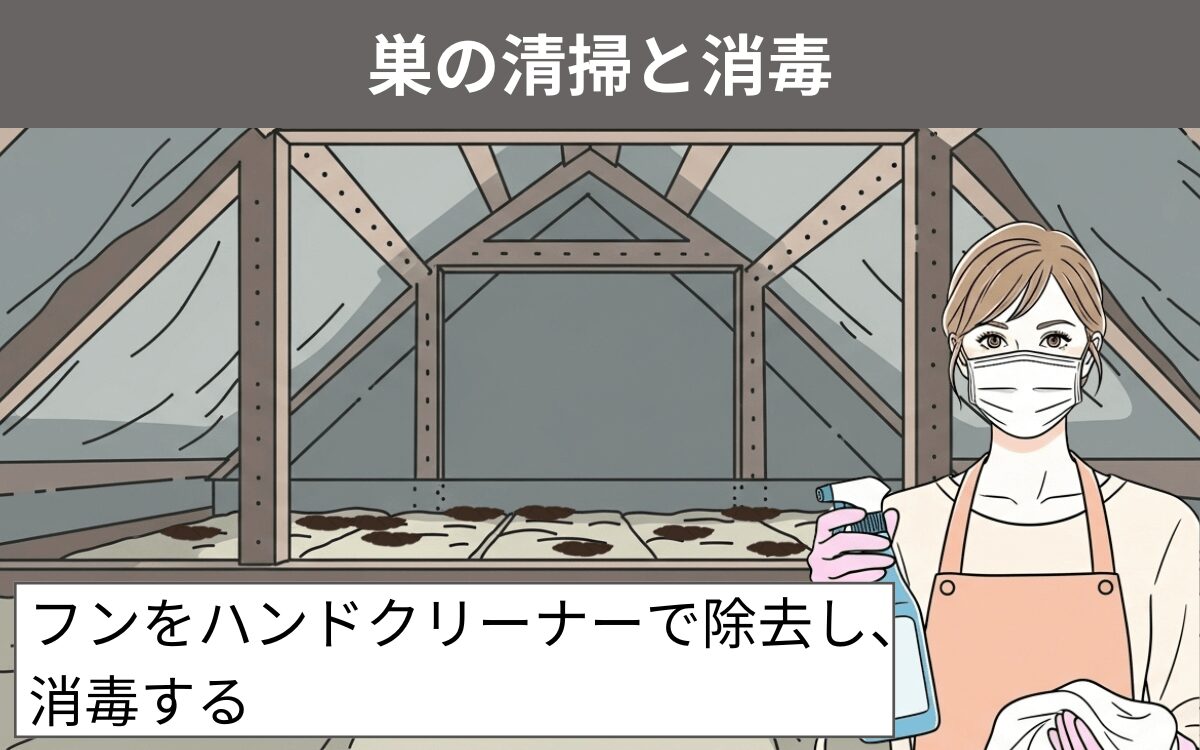

駆除手順④巣の清掃と消毒

アブラコウモリを一掃したら、巣の中を清掃します。

フンに直接触れないように必ずゴム手袋を着用し、菌やカビを吸い込まないようにマスクもつけてください。

まずは巣の中に溜まっている大量のフンを除去しましょう。

ホウキとちり取りでも片づけられますが、ハンディクリーナーを使うほうが手っ取り早いです。

フンを片づけたら、巣の中を念入りに消毒します。

スプレー型の消毒液を使うと効率的ですが、液を噴きかけると残っている菌やカビが舞い上がる可能性があるため、雑巾に消毒液を染み込ませて清拭しましょう。

また、フンにおびきよせられたゴキブリやダニなどの害虫が潜んでいる可能性があるため、殺虫剤を用意しておくと安心です。

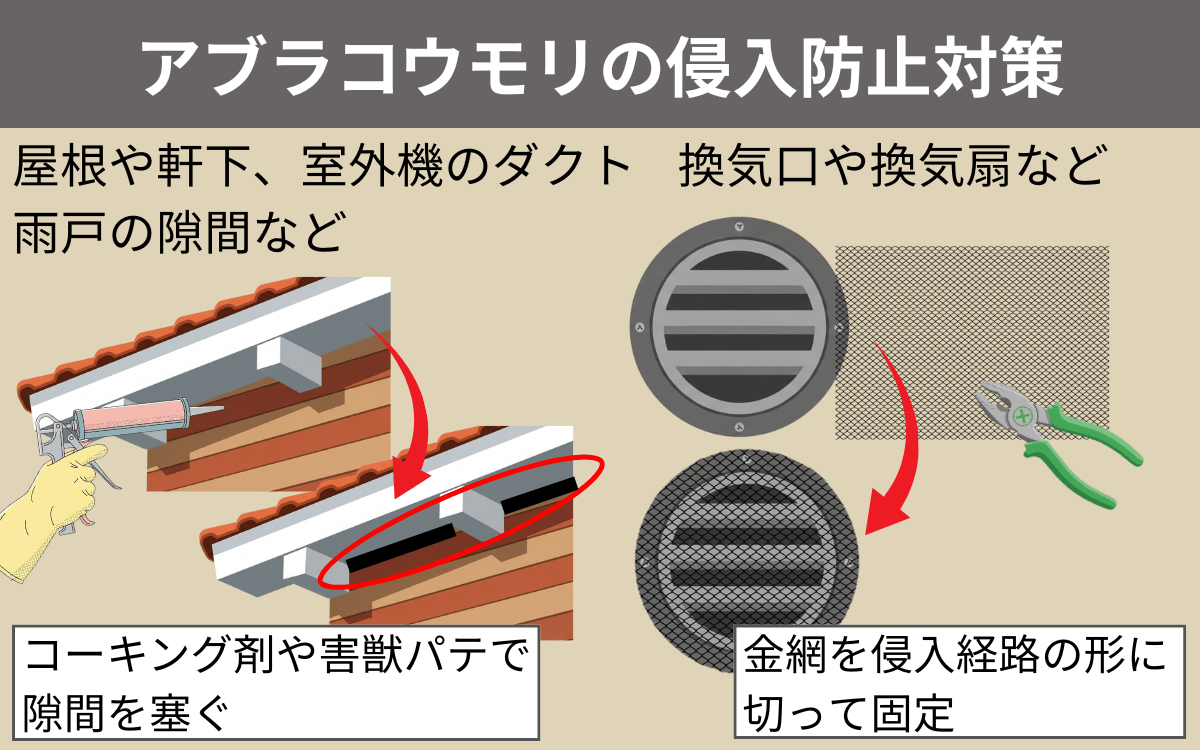

駆除手順⑤侵入経路を塞ぐ

巣の中を清掃、消毒したら、最後に侵入経路を塞ぎます。アブラコウモリは帰巣本能が強いため、経路を塞がないと再来する可能性があります。

場所によって使う防部材が異なります。屋根や軒下、室外機のダクトの隙間など、密閉しても問題ないところは、コーキング剤や害獣パテで塞ぎます。

チューレスねずばんパテ|住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

換気口や換気扇など、密閉すると生活に支障がでる場所は目の細かい金網で塞ぎます。

侵入防止対策にあわせて、忌避剤やハッカ油を使った再来対策を行うとより効果的です。

置き型の忌避剤や、アブラコウモリの苦手なハッカ油スプレーを巣周辺や侵入経路付近に置いたり散布したりすると、アブラコウモリが寄り付きにくくなります。

自分での対応が難しいならプロに依頼

アブラコウモリ駆除は、巣と侵入経路を特定し道具をそろえれば自分でも対応できます。

しかし、巣の場所によっては専門的な技術が求められる場合も。

たとえば、屋根裏や床下に人が出入りできる穴がなく、駆除のために点検口を設置するケースがあります。

点検口の取り付けには専用の道具を別途用意する必要があるほか、建築の専門スキルも求められます。一般の方だけで対応するのはほとんど無理です。

また、「そもそもアブラコウモリを目の前にするのはこわい」「感染症にかかったらどうしよう」と不安を抱く方も多いと思います。

自分で対応するのが難しい場合は、コウモリ駆除の専門のプロに依頼しましょう。

確かな経験と技術によって、徹底的にアブラコウモリを駆除します。

まとめ

フィリピンオオコウモリの生態と危険性、生息状況に加え、他のコウモリについても詳しく解説しました。

フィリピンオオコウモリは翼を広げると2m近い大きさになる巨大なコウモリです。

絶滅の危機に瀕している貴重なコウモリで、残念ながら日本で見られる場所はありません。

一方、普段の生活で最も目にしやすいのがアブラコウモリです。

フィリピンオオコウモリよりも大分小さなコウモリですが、民家に集団で棲みついて人間にさまざまな被害を及ぼします。

もし自宅がアブラコウモリ被害にあった場合は、ぜひ専門のプロに駆除を依頼しましょう。

自分でも駆除は可能ですが、経験豊富なプロに依頼するほうが安心です。

害虫害獣コンシェルジュは、アブラコウモリの巣と侵入経路の特定から追い出し、巣の中の清掃と消毒、侵入経路封鎖まで、一貫して丁寧に対応します。

アブラコウモリに棲みつかれて困っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...