インドオオコウモリの大きさはどのくらい?詳しい生態を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

インドオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。

翼を広げると1m以上にも及び、空を飛ぶ姿は怪人のようにも見えます。

今回は、インドオオコウモリの詳しい生態について解説するとともに、国内で見られる場所や、日本に生息するコウモリの種について紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

・インドオオコウモリの生態

・インドオオコウモリを見られる場所

・日本に生息するコウモリ

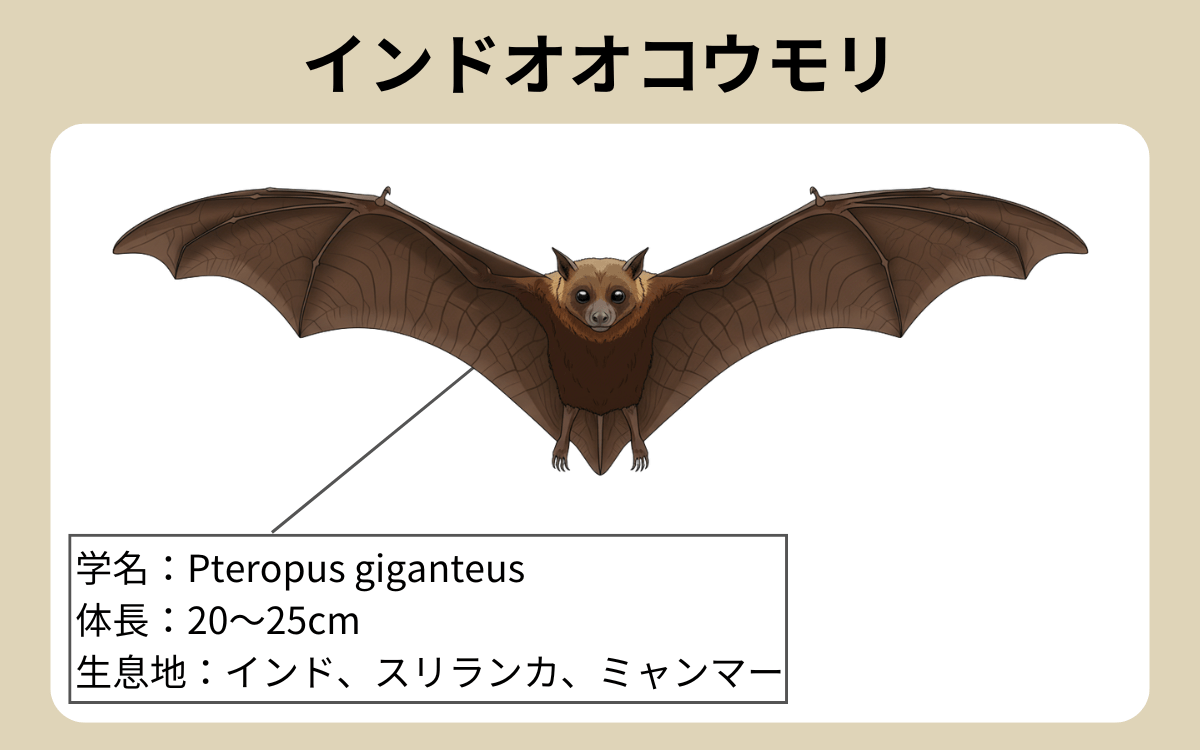

インドオオコウモリとは

| 学名 | Pteropus giganteus |

| 英名 | Indian Flying Fox |

| 和名 | インドオオコウモリ |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 20~25cm |

| 体重 | 780g |

| 生息地 | インド、スリランカ、ミャンマー |

| ねぐら | 樹木 |

| 食性 | 果実 |

インドオオコウモリは、インド、スリランカ、ミャンマーといったアジアの温暖な地域に生息するコウモリです。

インドオオコウモリの体

インドオオコウモリの体は長く茶色い毛に覆われています。

体長は20~25cm程度で、市街地でよく見かけるハトと同じくらいですが、翼を広げたときの大きさはなんと1~1.5m。

世界最大といわれるフィリピンオオコウモリが1.7m近くあり、それに匹敵する大きさです。

【こちらの記事もおすすめ】

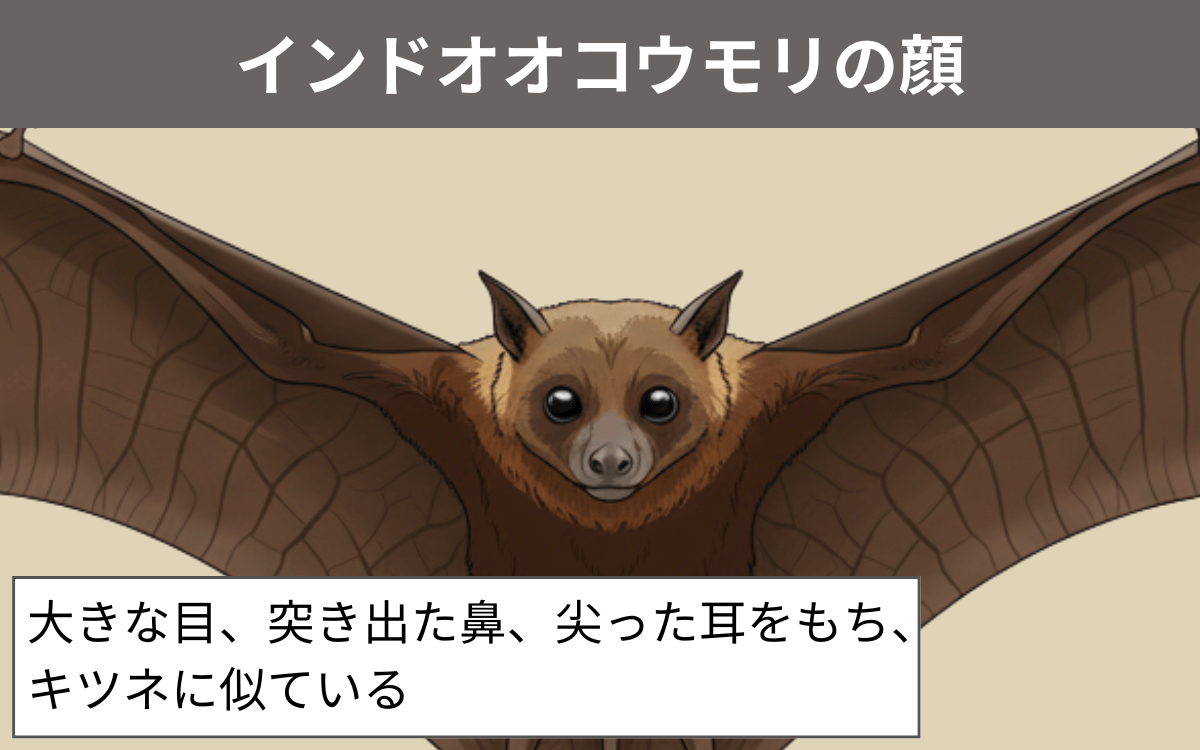

インドオオコウモリの顔

インドオオコウモリは、大きな目と長く突き出た鼻、尖った耳をもっています。

英名がflying foxであるとおり、キツネによく似た顔です。

インドオオコウモリのねぐら

インドオオコウモリは、ユーカリやベンジャミンなど、背が高くて幹が太く、樹冠が広い木に集団でねぐらを形成します。

昼間はねぐらで休息し、活動を始めるのは日が暮れてからです。

基本的に2,000~3,000匹程度の集団を形成しますが、繁殖期ではない4~6月は500~600匹程度と規模が小さくなります。

インドオオコウモリの繁殖

インドオオコウモリの繁殖期は年に2回あります。

1月下旬~4月下旬と7月下旬~11月下旬、一度の出産で産まれるのは1子です。

インドオオコウモリのオスは、羽ばたいてメスに近づき相手の体を舐めて求愛行動をします。

メスは求愛を嫌がる傾向があり、ときには叫んだり戦ったりすることも。

しかしオスはかなりしつこく、長い場合は数十分以上もメスに付きまといます。

最終的にほとんどのメスがオスを受け入れて交尾をします。

これだけ執拗に迫っておきながら、出産後オスはほとんど育児に関与しません。

人間であれば令和の時代に即していないモラハラとして炎上しそうですね。

インドオオコウモリの主食

インドオオコウモリの主食は、イチジク、グアバ、マンゴーなどの熟した果実です。

特にイチジクはエネルギー含有量が多いため、貴重な栄養源として好んで口にします。

小さな果実はその場で食べますが、大きな果実はねぐらに持ち帰って食べることが多いです。

果実以外に花や葉も食べます。腸内に固い植物を消化できる特有の細菌がいることが確認されており、他の動物が口にしない硬質な葉も摂取します。

インドオオコウモリは日本で見られる?

体は大きいですが、顔がキツネに似て愛らしいインドオオコウモリ。

実物を見てみたいと思う方は多いでしょう。ここでは、国内でインドオオコウモリを見られる場所を紹介します。

日本国内には生息していない

野生のインドオオコウモリが生息しているのは、インドやミャンマーなどアジアの温暖な地域のみです。

残念ながら、日本国内の山や森林では遭遇できません。

インドオオコウモリは動物園で見られる!

野生のインドオオコウモリは日本に生息していませんが、いくつかの動物園で飼育されています。

・京都市動物園

・池田動物園

・長崎バイオパーク

※2025年11月現在

主に西日本の動物園で飼育されています。実物を見たい方はぜひ訪れてみてください。

日本に生息するコウモリ

野生のインドオオコウモリは生息していないものの、日本国内には約35種ものコウモリが生息しています。

そもそもコウモリは2種類に分かれる

コウモリはオオコウモリとココウモリの2種類に分かれ、まったく違う動物といわれるほど生態が異なります。

インドオオコウモリは、名前のとおりオオコウモリに分類されます。

主な違いは以下のとおりです。

| オオコウモリ | ココウモリ | |

| 体長 | 20~30cm | 5~10cm |

| 食性 | 果実、植物 | 昆虫 |

| 五感 | 目がよく、味に敏感 | 目が悪く、耳がいい |

| 活動時間 | 昼行性、夜行性 | 夜行性 |

オオコウモリは体長が20~30cm程度の大きなコウモリです。主に果実を食べることからフルーツバットとも呼ばれます。

視力が優れており、障害物や食べ物を視認して暮らしています。

味覚も発達しており、中には甘いものにこだわりをもつグルメなオオコウモリも。

コウモリといえば夜行性のイメージが強いですが日中活動する種も存在します。

ココウモリはオオコウモリの半分程度のサイズの小さなコウモリです。

蚊やユスリカ、カメムシやコガネムシなどの小さな昆虫を捕食します。

目が悪く周囲がほとんど見えないため、超音波を使って物体との距離をはかって移動しています。

採餌や仲間同士のコミュニケーションにも超音波を使用します。

コウモリの約90%がココウモリで、日本に生息しているコウモリもほとんどがココウモリの仲間です。

インドオオコウモリの仲間!日本に生息するオオコウモリ

日本には現在2種のオオコウモリが生息しています。いずれも国の天然記念物に指定されている貴重なコウモリです。

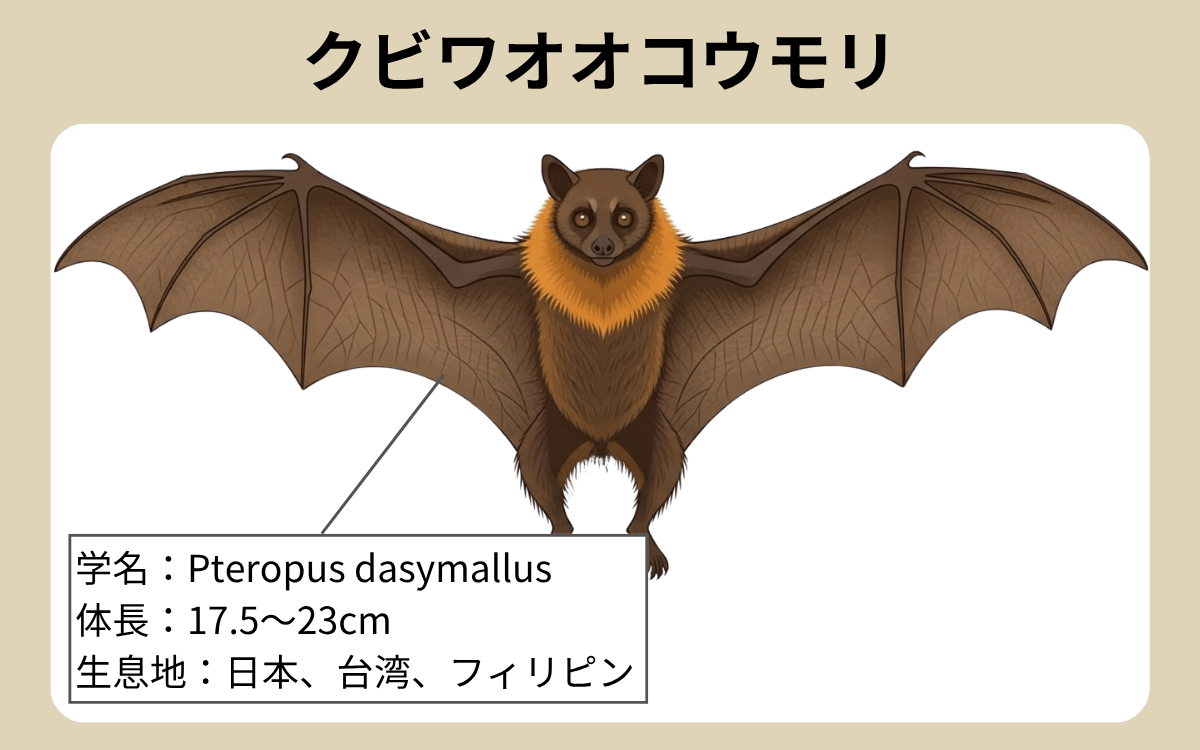

クビワオオコウモリ

| 学名 | Pteropus dasymallus |

| 英名 | Ryukyu flying fox |

| 和名 | 首輪大蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 17.5~23cm |

| 生息地 | 日本、台湾、フィリピン |

| 食性 | 果実 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

クビワオオコウモリは、黒褐色もしくは茶褐色の柔らかい体毛に覆われ、首にある首輪のような模様が特徴的なコウモリです。

日本、台湾、フィリピンに生息しています。

日本での生息地は、口永良部島、トカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、八重山諸島、宮古諸島、大東諸島に限られています。

野生で生息しているとはいっても、年々数が減少しており、あまり目にする機会はありません。

クビワコウモリの亜種である、口永良部島にのみ生息するエラブオオコウモリ、大東諸島にのみ生息するダイトウオオコウモリは、国の天然記念物および国内希少野生動植物種に指定されています。

国内希少野生動植物種とは、絶滅するおそれのある動物の中で、人間の影響によって種の存属が脅かされる危険がある種のことです。

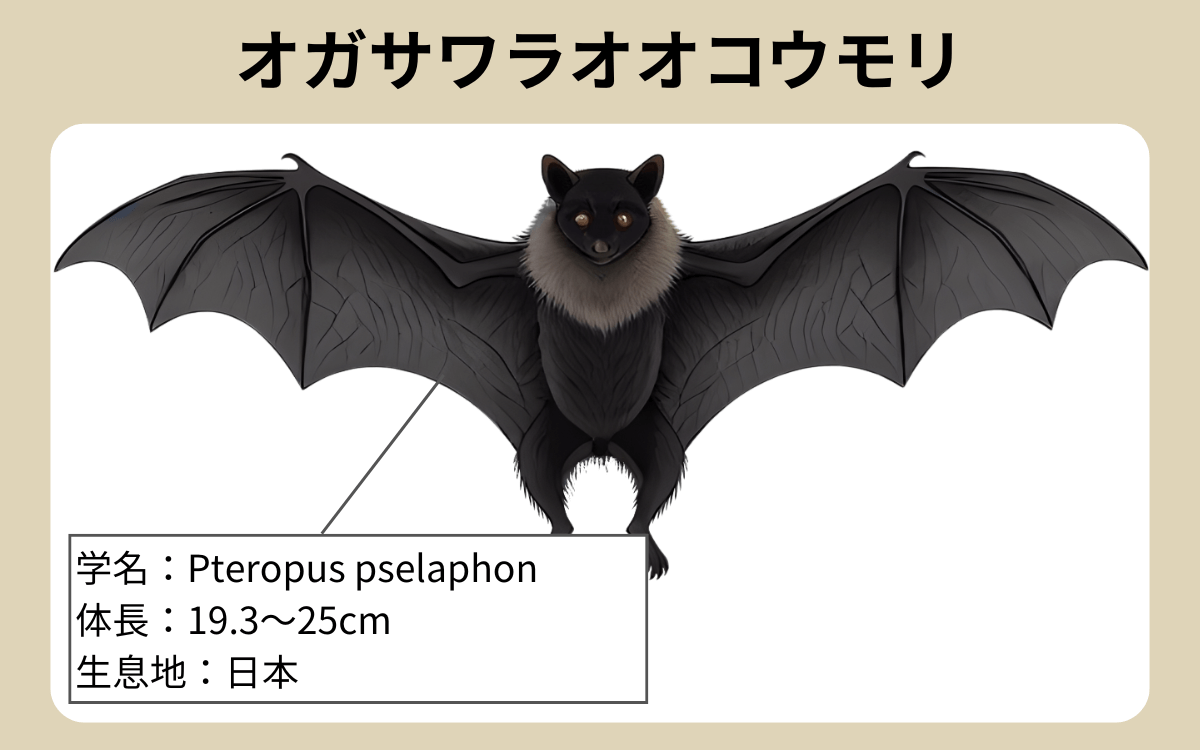

オガサワラオオコウモリ

| 学名 | Pteropus pselaphon |

| 英名 | Bonin Flying Fox |

| 和名 | 小笠原大蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目オオコウモリ科 |

| 体長 | 19.3~25cm |

| 生息地 | 日本 |

| 食性 | 果実、花、葉 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

オガサワラオオコウモリは、黒色の体毛に覆われた、体長20cm程度のオオコウモリです。

一部白銀の毛がまじっていてまだら模様に見えます。

日本の小笠原諸島にしか生息していない固有種です。

クビワオオコウモリと同様に数が減っており、国の天然記念物と国内希少野生動植物種に指定されています。

主な棲み処は樹木で、枝にぶら下がって休息をとり、12~3月にかけて冬に100匹を超える集団でねぐらを形成することもあります。

私たちの身近にいるコウモリ

インドオオコウモリをはじめとしたオオコウモリを目にするチャンスは少ないですが、私たちの生活のすぐそばにコウモリは潜んでいます。

住宅街に現れるアブラコウモリ

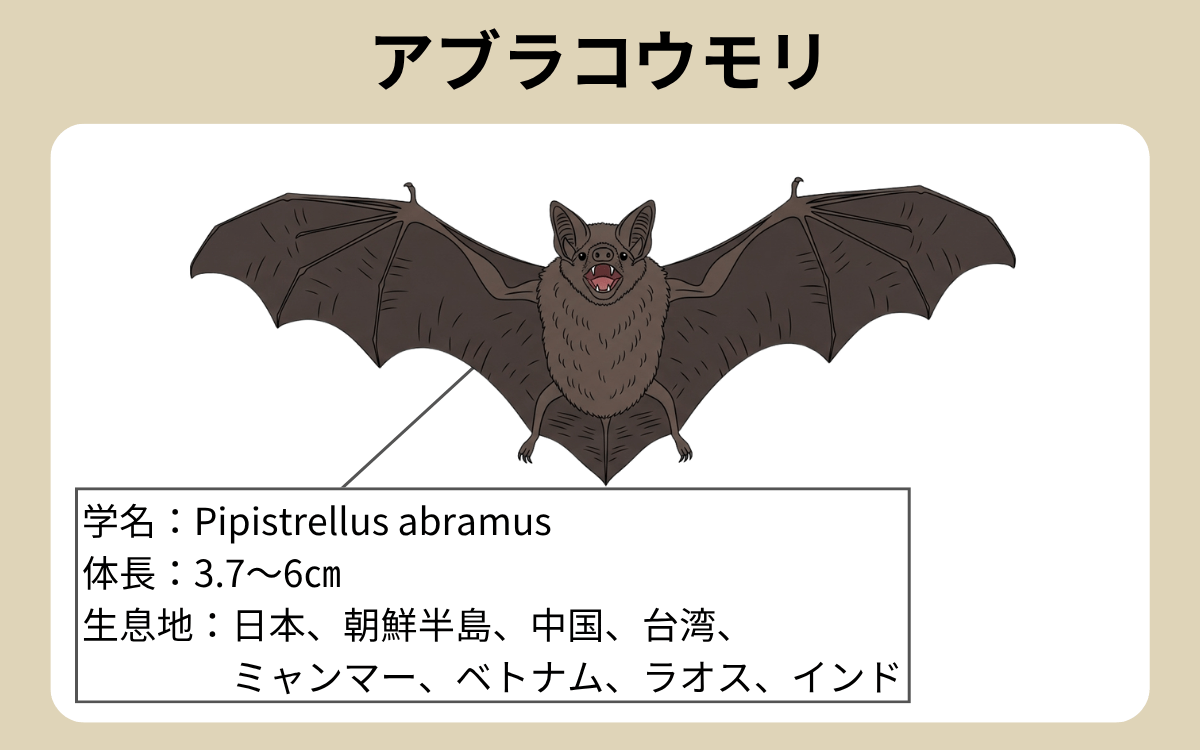

私たちのもっとも身近に生息しているコウモリは、ココウモリの1種であるアブラコウモリです。

| 学名 | Pipistrellus abramus |

| 英名 | Japanese pipistrelle |

| 和名 | 油蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 3.7~6cm |

| 体重 | 5~10g |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

蚊やユスリカ、カメムシなどの小さな昆虫を主食とするアブラコウモリは、エサが豊富な山間部に生息していました。

しかし、近年の都市開発による自然破壊によりねぐらとエサ場を失い、住宅街近くにある雑木林や河川、水田に食べ物を求めて飛来するようになったのです。

【こちらの記事もおすすめ】

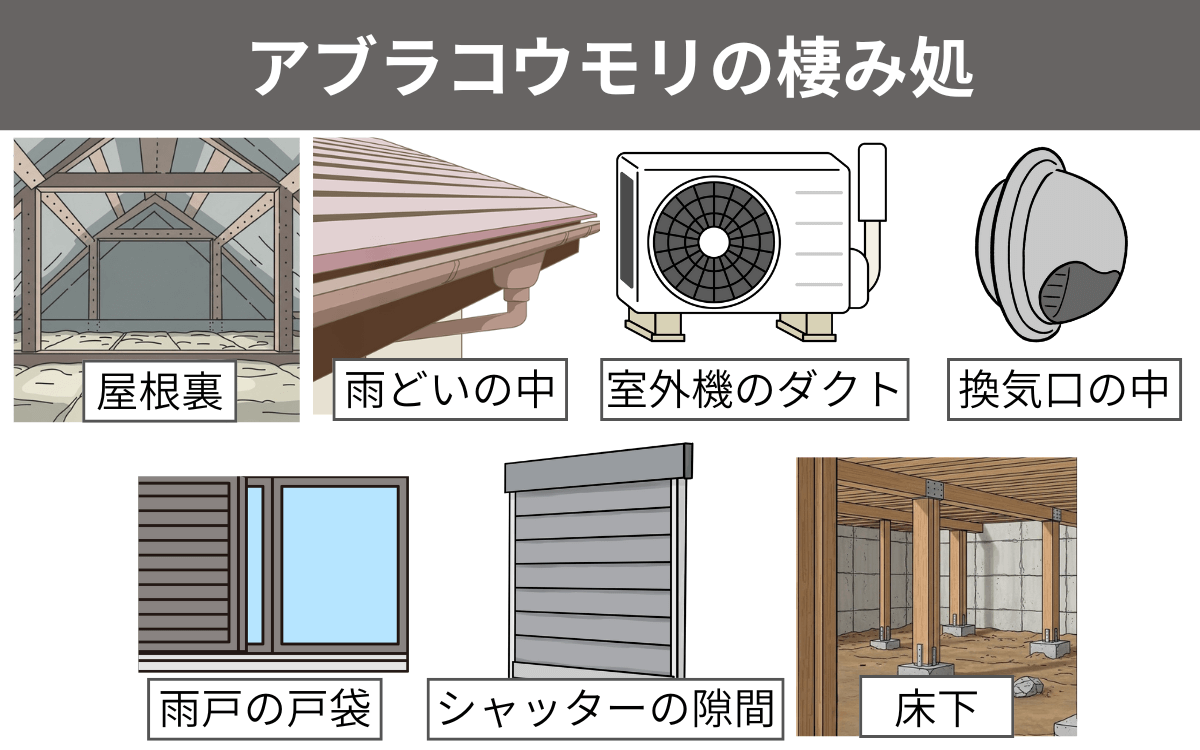

アブラコウモリは民家に棲みつく

アブラコウモリは民家に棲みつくことが非常に多いことから、別名イエコウモリとも呼ばれます。

住宅街近くで採餌をした後、すぐそばにある民家に入り込んでねぐらにします。

アブラコウモリが好むのは、暗くて湿っぽく、天敵に見つかりにくい環境です。

民家にはこの条件に当てはまる場所が多く存在します。

また、帰巣本能の強いアブラコウモリは、一度ねぐらにしたところへ戻る習性があり、気に入るとそのまま棲みつくのです。

アブラコウモリが棲みつきやすい場所は以下のとおりです。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

アブラコウモリが棲みついている場所を巣と呼びますが、鳥やネズミのように材料を集めて寝床をつくるわけではありません。

棲みついている場所そのものを巣といいます。

たとえば、屋根裏に棲みつかれた場合は屋根裏そのものがアブラコウモリの巣と化します。

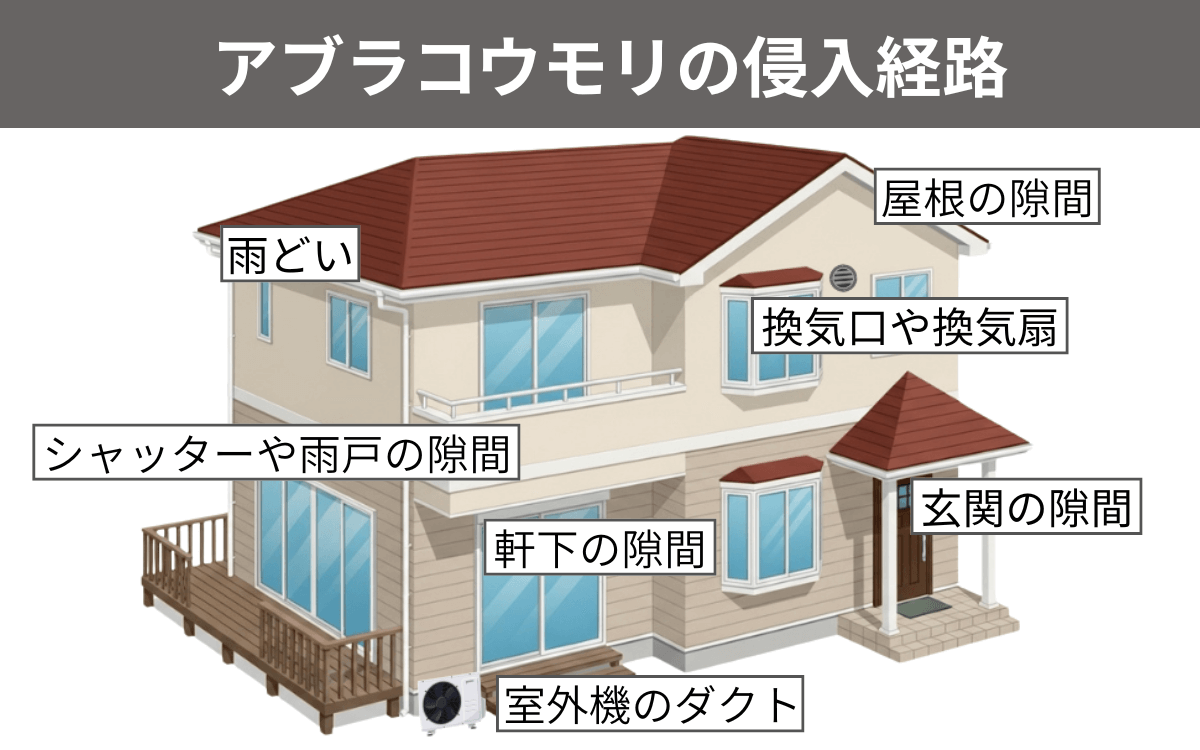

「民家に侵入するといっても、一体どこから入ってくるの?」「しっかり戸締りしていれば大丈夫なんじゃないの?」と疑問を抱く方は多いでしょう。

窓やドアを開けっ放しにしていなくても、わずか1~2cmの隙間さえあればアブラコウモリは簡単に内部に侵入します。

民家には意外と小さな隙間があちらこちらにあります。

以下は、アブラコウモリが侵入経路として使いやすい場所です。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

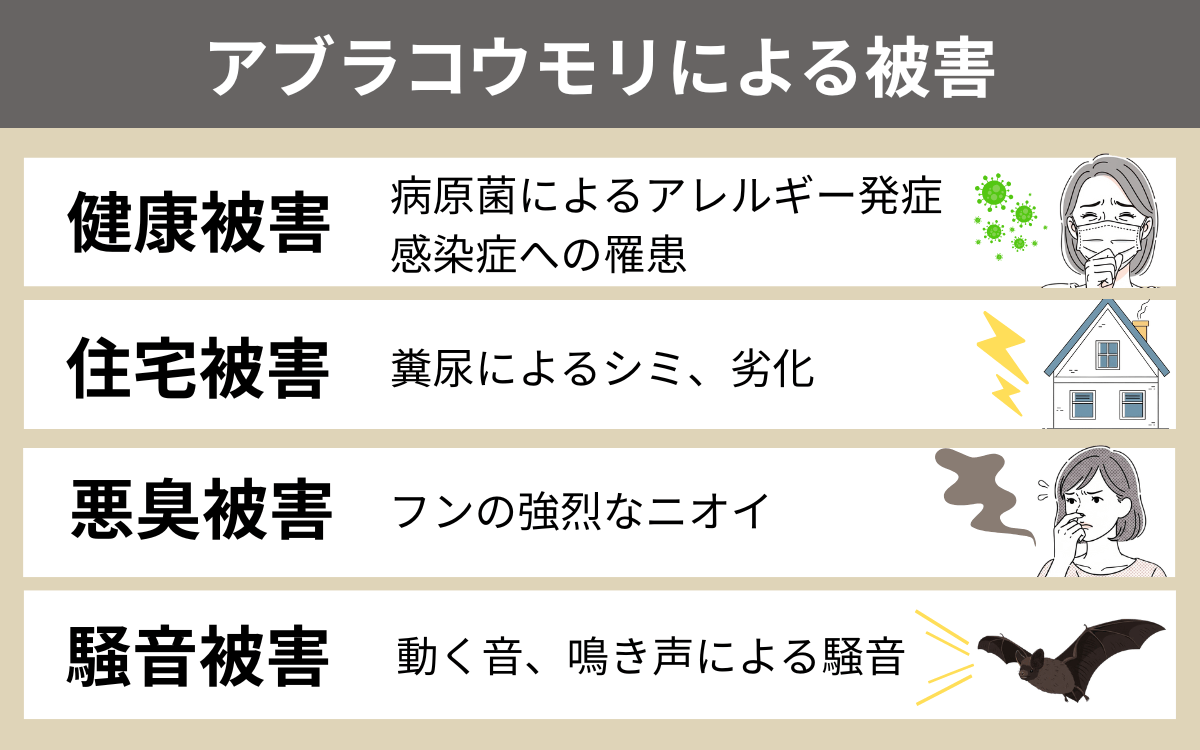

アブラコウモリがもたらす被害

「家に棲みついても、放っておけば特に害はないのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、大きな間違いです。

アブラコウモリは集団で民家に棲みつき、さまざまな被害をもたらします。

健康被害

アブラコウモリによる被害の1つが、健康被害です。

アブラコウモリは大量のフンを巣の中に排泄します。

なおかつ最低でも10匹、最大で200匹の集団で棲みつくため、おびただしい量のフンが蓄積します。

アブラコウモリのフンはパサパサと乾燥しており、カビや菌が空気に舞いやすいという特徴があります。

そのため、大量のフンに含まれるカビや菌が家中に飛び散り、住民が咳や鼻炎、皮膚炎などのアレルギー症状を発症する可能性があるのです。

さらにこわいのは感染症への罹患です。

野生のコウモリはさまざまな感染症のウイルスを保有しています。以下は、過去にコウモリを介して人間にうつった例のある感染症の一部です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

10% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

コウモリ自身は免疫力が高いため発症しませんが、接触した人間や動物は高確率で感染します。

命に関わる危険な感染症もあるため、もしアブラコウモリを見つけても絶対に素手で触らないようにしましょう。

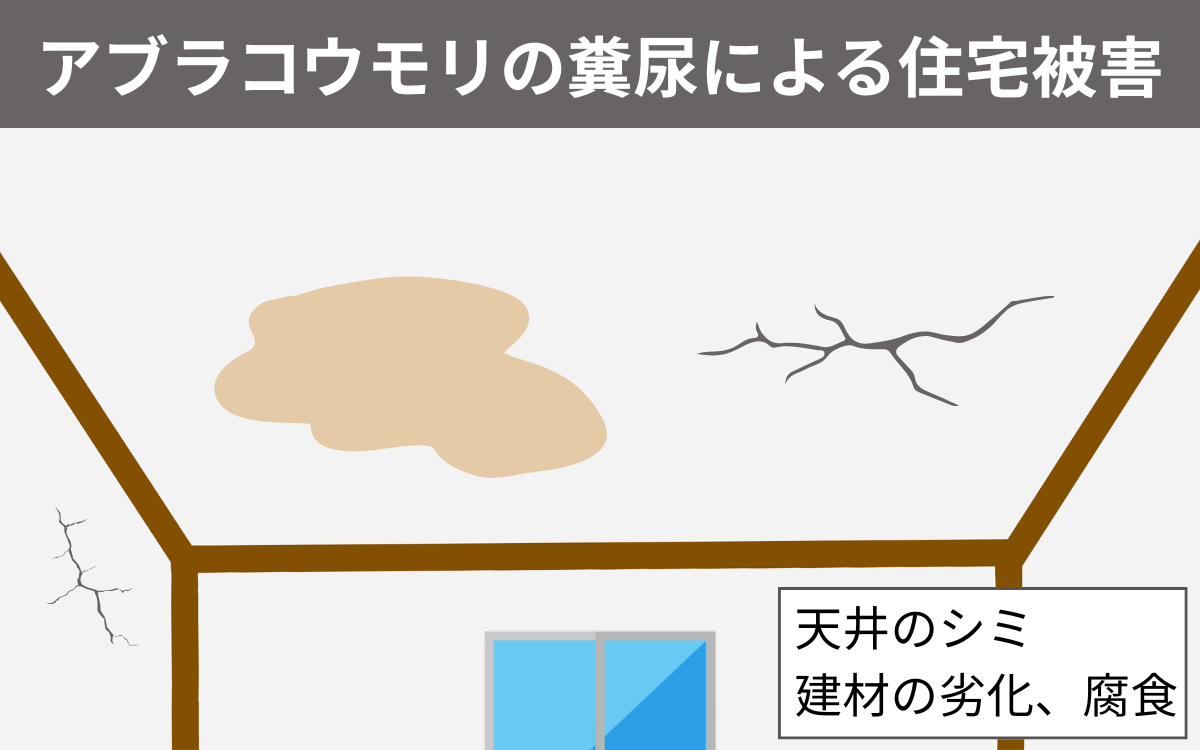

住宅被害

巣の中に蓄積した大量の糞尿が住宅の汚染や劣化につながる可能性があります。

例えば、屋根裏に溜まっているアブラコウモリの糞尿を放置しておくと天井にシミができたり、雨戸の戸袋に蓄積したフンを処理せずにしておくと錆びてしまったりします。

アブラコウモリの糞尿には木材を劣化させる成分が含まれているため、汚れが発生するだけではなく、建材が腐食して住宅の耐久性が低下することも。

地震や台風などの自然災害に見舞われた際、倒壊するリスクが高まります。

また、腐食した建材にシロアリが寄ってくる傾向があり、食害にあうとさらに住宅の耐久性は下がります。

悪臭被害

アブラコウモリのフンは独特のニオイを放ちます。

ドブ臭とアンモニア臭のまざった酸っぱいニオイで、住宅内に蔓延すると精神的に不快なだけではなく体調を崩す可能性も。

自宅であまりにも強い悪臭を感じる場合は、すでに多くのアブラコウモリが棲みついていると覚悟したほうがいいでしょう。

騒音被害

アブラコウモリの被害は、フン害だけに止まりません。騒音に悩まされるケースも非常に多いです。

アブラコウモリは、民家に侵入した後に天井や壁の狭い隙間を腹ばいになって移動します。

這いまわるときに断熱材と体がこすれてカサカサと音が発生します。

1匹だけなら気になりませんが、アブラコウモリは数十匹単位で棲みつく動物です。集団で移動したら、我慢できないほどの騒音が響くでしょう。

アブラコウモリは夜行性のため、人間が寝静まる頃に活発に活動します。

布団に入ってゆっくりしようと思ったのに、カサカサ、カサカサ、と音を立てられたらストレスが溜まるでしょう。

精神的ダメージだけではなく、不眠による健康被害のリスクもあります。

また、基本的にアブラコウモリは鳴き声を上げませんが危険を察知するとキィキィと甲高い声を上げます。

「もしかしてアブラコウモリがいるかも?」と疑って天井や壁を叩くと、驚いたアブラコウモリが鳴き声を発してさらにうるさくなるかもしれません。

アブラコウモリの存在を疑っても、むやみに刺激しないようにしましょう。

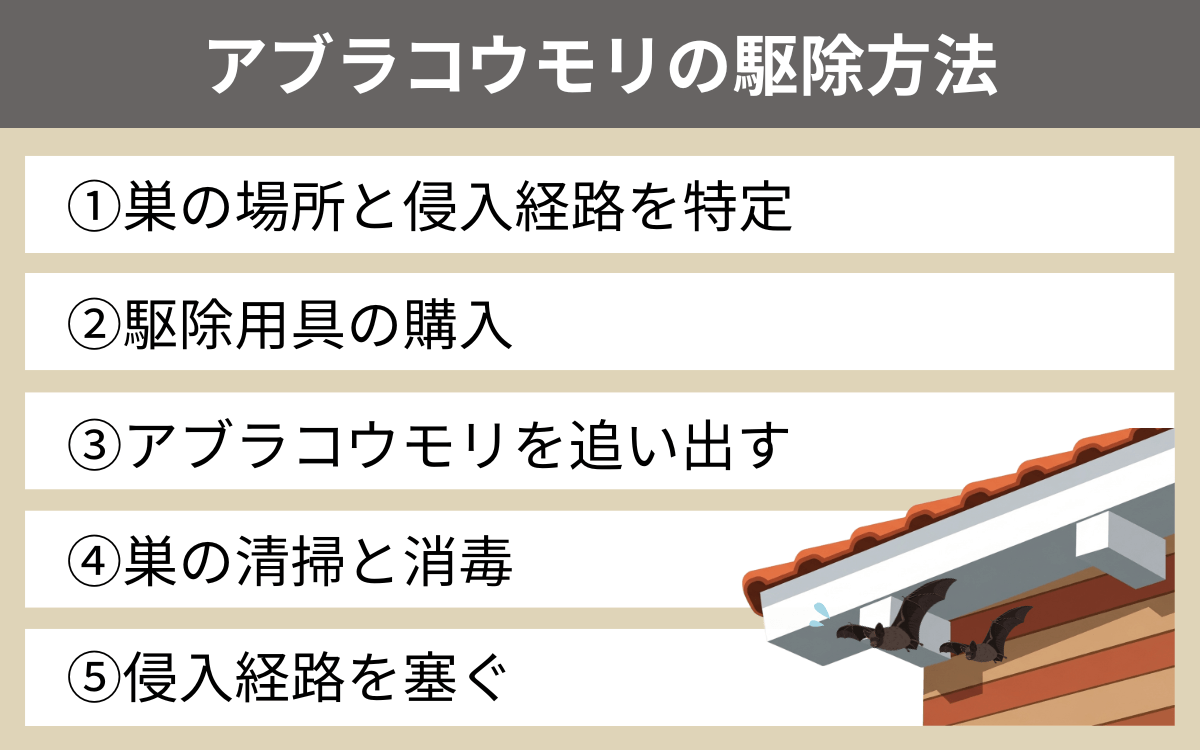

アブラコウモリが棲みついたら駆除しよう

アブラコウモリが棲みつくと、さまざまな被害にあう可能性があります。

自宅に棲みつかれた場合は、すみやかに駆除しましょう。

ただし、正確な知識と手順を把握していないと、法律に違反したり完全に駆除できなかったりする可能性があります。

ここでは、アブラコウモリ駆除の注意点と正しい手順を紹介します。

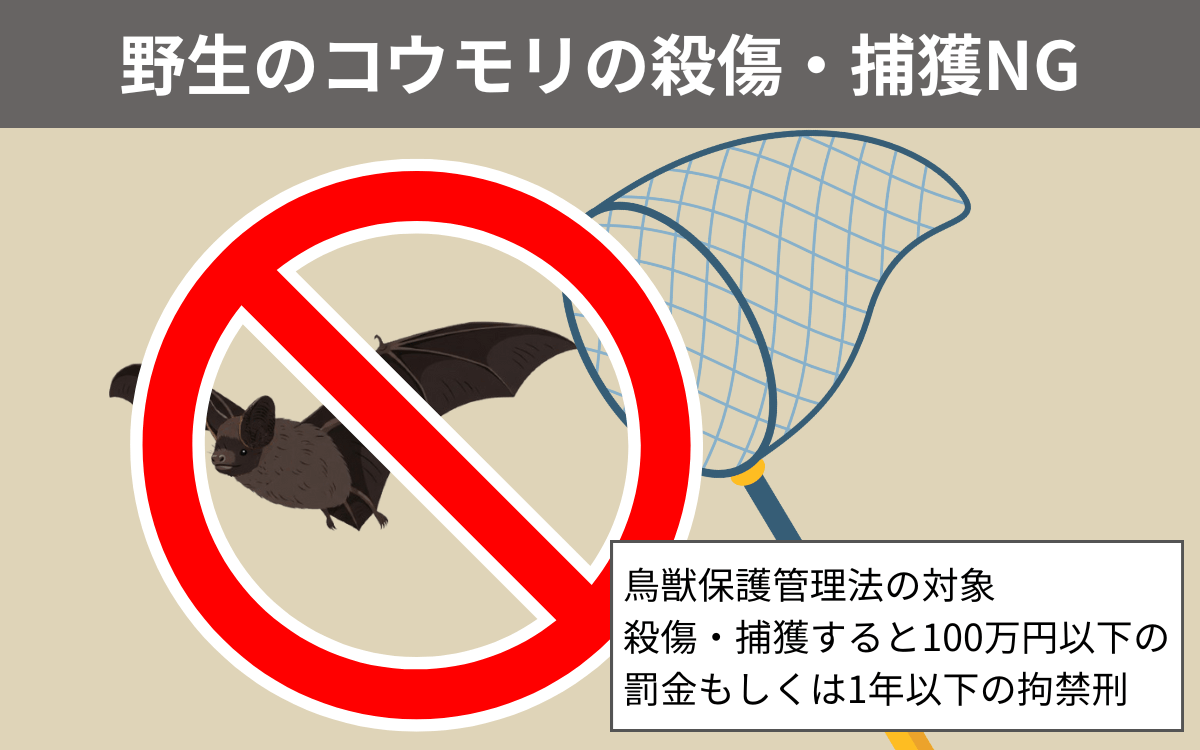

アブラコウモリの殺傷・捕獲はNG

野生のコウモリの殺傷と捕獲が法律で禁止されていることを駆除前に把握しておきましょう。

コウモリは鳥獣保護管理法の保護対象であり、無許可で殺傷もしくは捕獲をすると100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科されます。

そのため、アブラコウモリを駆除する際はホウキや棒で叩いて傷つけたり殺してはいけません。虫網や箱で捕まえることもNGです。

アブラコウモリを一切傷つけずに、自宅から追い出すことがアブラコウモリの駆除です。

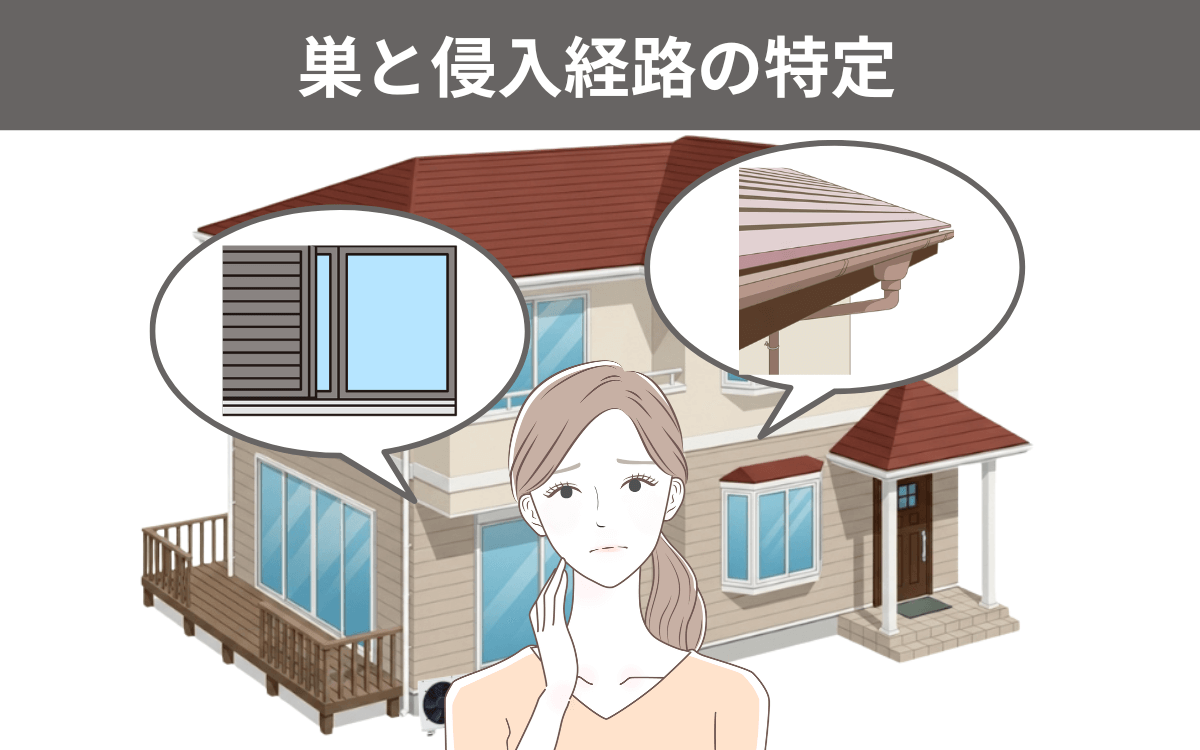

駆除手順①巣の場所と侵入経路を特定&

駆除に取りかかる前に巣と侵入経路を特定しましょう。

正しい巣の場所を把握しないと、アブラコウモリを追い出しきれない可能性があります。

また、アブラコウモリは帰巣本能が強く、追い出しても再度戻ってくる場合があります。

侵入経路があいたままだとまた棲みつかれるため、事前に特定して駆除後に封鎖しなければなりません。

アブラコウモリは日没後20~30分後から活動をはじめ、夜間にかけて巣に出入りします。

その時間帯に自宅周辺を観察し、どこからアブラコウモリが現れるのかをチェックしましょう。

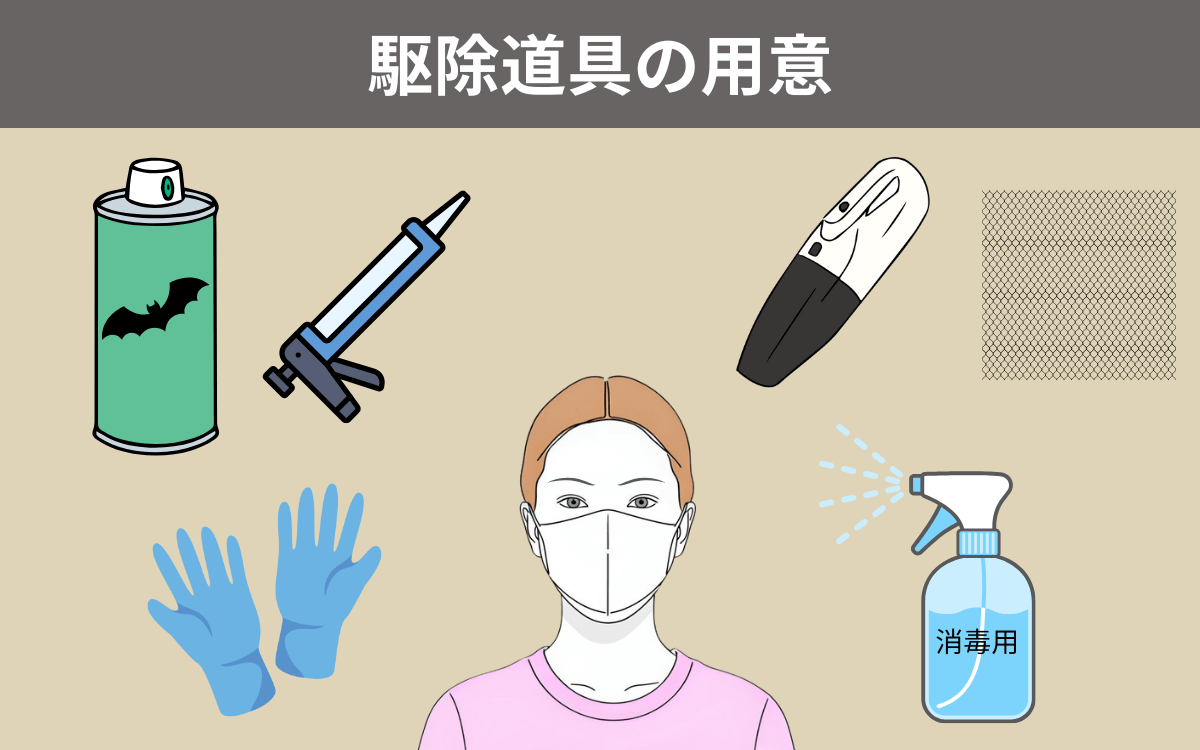

駆除手順②駆除道具の購入

駆除前に必要な道具をそろえましょう。主に用意するものは以下のとおりです。

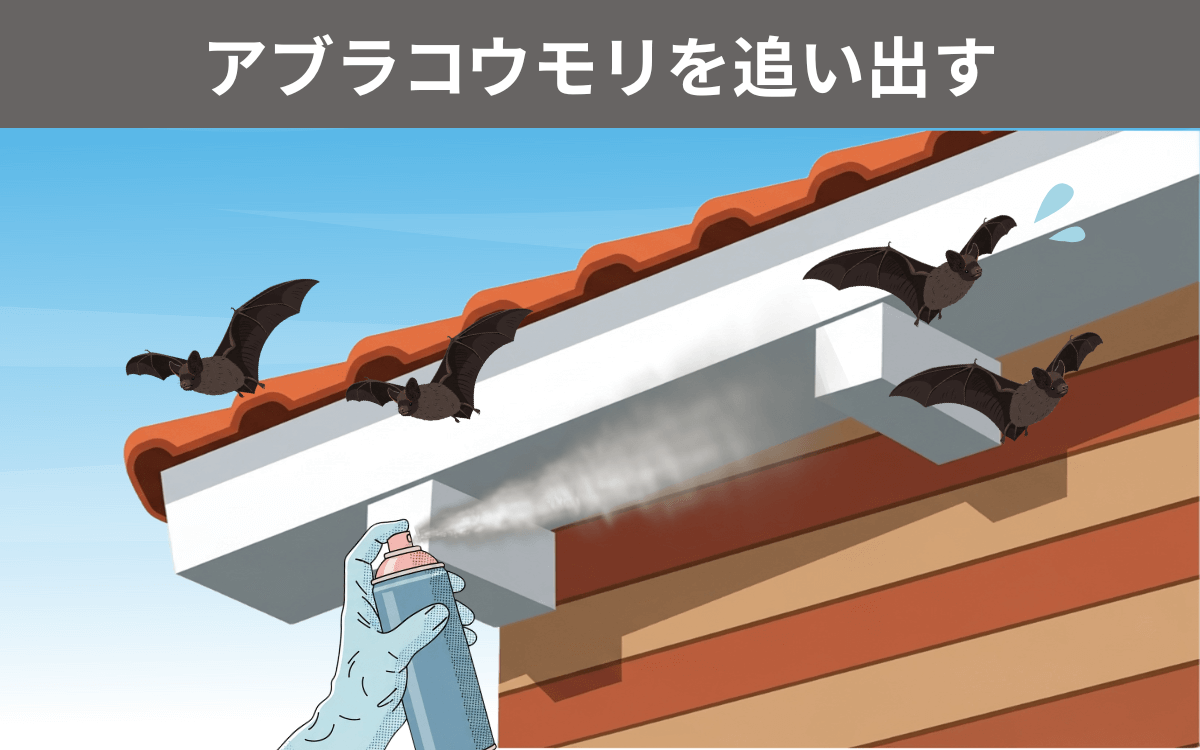

駆除手順③アブラコウモリを追い出す

道具をそろえたら駆除をはじめます。

巣の隙間もしくは侵入経路からスプレー型の忌避剤のノズルを差し込み噴射します。

何度か噴射するとどんどんアブラコウモリが中から飛び出してきます。

アブラコウモリは小柄ですが、翼を広げて勢いよく飛び出すため、驚いて転倒しないように気を付けましょう。

特に、はしごや脚立に乗って作業する場合は落下に要注意です。

また、忌避スプレーにはアブラコウモリの苦手なハッカやワサビの成分が含まれています。

刺激に弱い方は、ゴーグルやマスクを着用したほうが安心です。

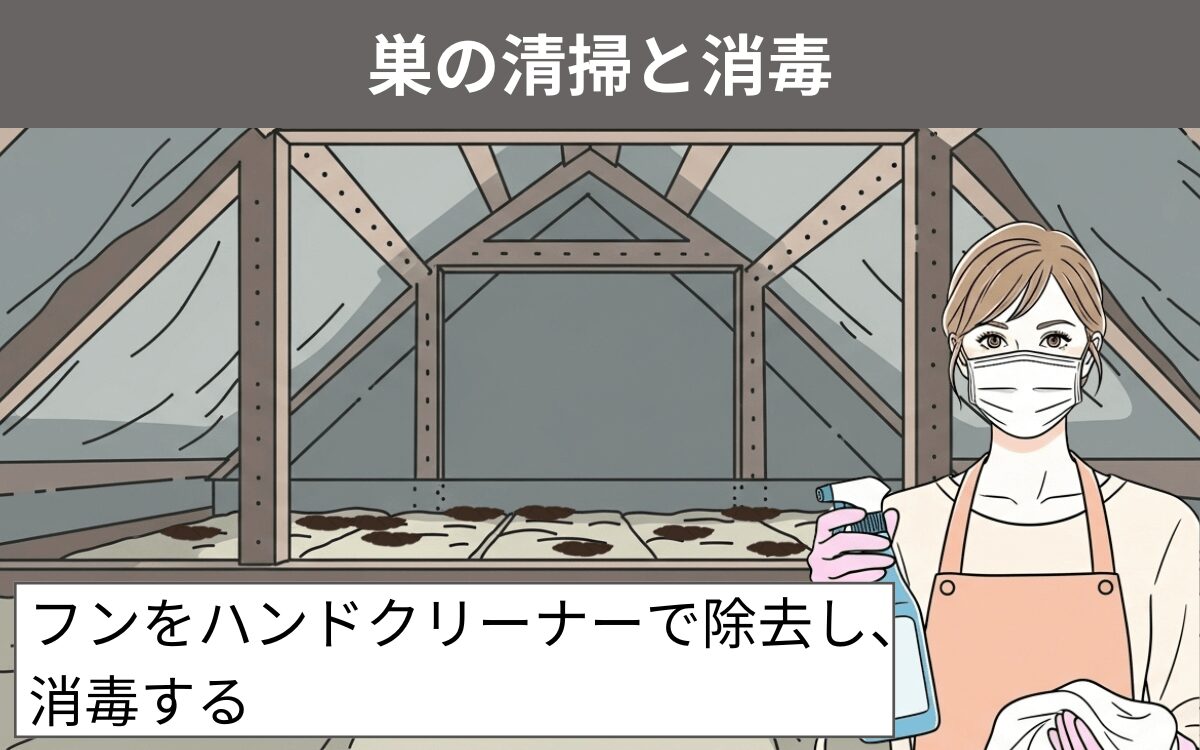

駆除手順④巣の清掃と消毒

アブラコウモリを追い出したら、巣の中を清掃して消毒します。

フンに直接触れたりカビや菌を吸い込んだりしないように、必ずゴム手袋とマスクを着用しましょう。

まずは大量のフンを片づけます。手っ取り早く除去したい場合は、ハンディクリーナーの使用をおすすめします。

フンを清掃したら消毒を行います。スプレー型の消毒液を噴きかけると残っているカビや菌が舞い散る可能性があるため、雑巾に消毒液を染み込ませて拭きましょう。

また、フンに引き寄せられたゴキブリやダニなどの害虫が潜んでいる場合があります。あわせて殺虫剤を用意しておくと安心です。

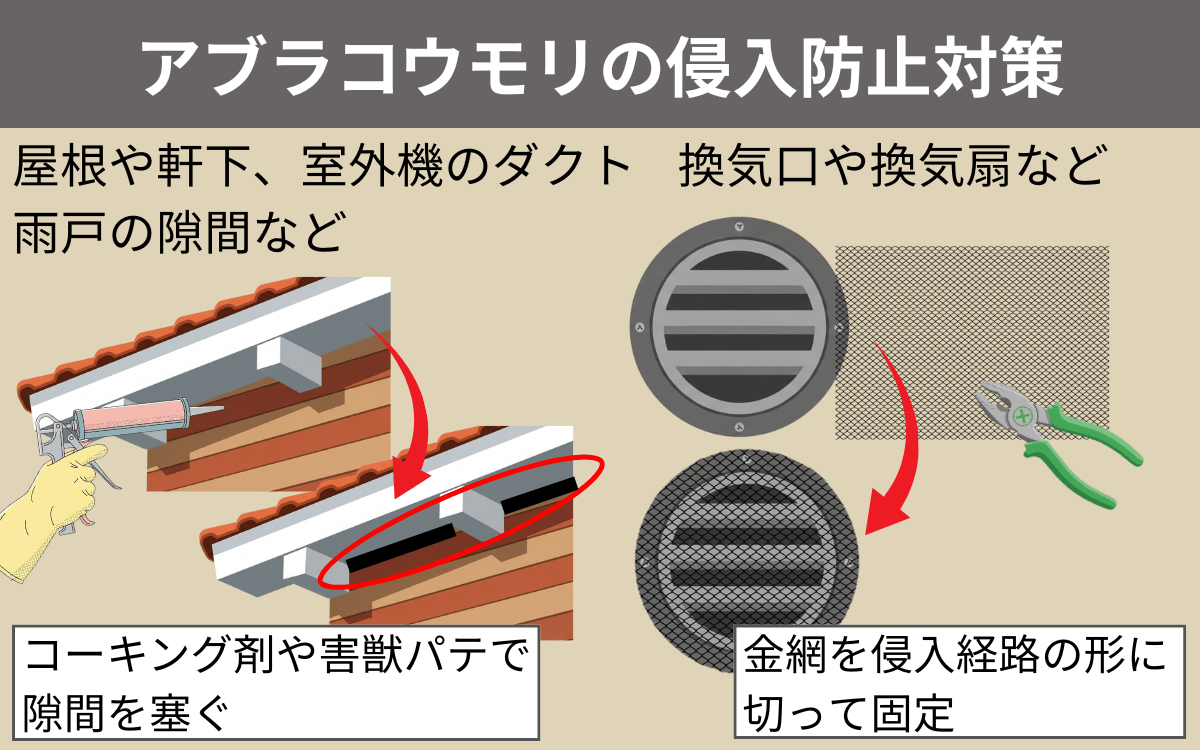

駆除手順⑤侵入経路を塞ぐ

巣の清掃と消毒が終わったら、侵入経路を塞ぎます。

アブラコウモリは帰巣本能が強いため、侵入経路を封鎖しないと再来してまた棲みつく可能性があります。

そのため、侵入経路を塞ぐまでがアブラコウモリ駆除だと認識しておきましょう。

場所によって使用する防部材が異なります。

屋根や床下の隙間、室外機のダクトなど密閉してももんだいのないところはコーキング剤や害獣パテを使います。

チューレスねずばんパテ|住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

換気口や換気扇など、密閉すると生活に支障のある場所は、目の細かい金網で塞ぎましょう。

あわせて、アブラコウモリを寄せ付けないための対策を行うとより効果的です。

置き型の忌避剤を巣や侵入経路の近くに置いたり、ハッカ油スプレーを散布したりするとアブラコウモリが近寄りにくくなります。

自分での対応が不安ならプロに依頼

アブラコウモリ駆除は道具があれば自分でも対応可能です。

ただし、場所によっては専門知識や技術が必要になります。

たとえば、屋根裏や床下の場合、人が立ち入れる出入口がなく点検口を設置しなければならないことがあります。

点検口の設置には、専用の道具と建築に関する知識と技術が必要です。一般の方だけで対応するのはほとんど無理でしょう。

また、「コウモリを目の前にするのはこわい」「感染症にかからないか心配」と不安を抱く方も多いと思います。

自分で駆除するのが難しい場合は、コウモリ駆除のプロへの依頼をおすすめします。

どんな場所であっても確実にアブラコウモリを追い出し、巣の清掃と消毒、侵入経路の封鎖まで一貫して対応します。

まとめ

インドオオコウモリの生態と、日本に生息するコウモリについて解説しました。

インドオオコウモリはアジアの温暖な地域に生息するコウモリです。

日本の一部の動物園で飼育されていますが、頻繁に実物を見られる種ではありません。

一方、私たちの身近に潜むアブラコウモリという種も存在します。

体は小さく顔も可愛いですが、さまざまな被害をおよぼす害獣としての一面をもっています。

自宅にアブラコウモリが棲みついて生活に支障が出た場合は、ぜひコウモリ駆除のプロへの依頼をご検討ください。

害虫害獣コンシェルジュは、豊富な経験と確かな技術により、徹底的にアブラコウモリを駆除します。お困りの際はぜひご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...