コウモリはなぜ家に?エサの虫と寄せ付けない方法を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

「自宅の近くでコウモリを見かけることが増えた気がする」と感じていませんか?なぜ家の周りを飛んでいるのか、不安を抱いている方も多いでしょう。

コウモリの中には私たちの身近な昆虫を主食としている種が存在し、エサ場の近くにある民家に寄ってくることがあります。

今回は、コウモリのエサについて紹介するとともに、家にコウモリを寄せ付けない方法について詳しく解説します。

・コウモリのエサの種類

・コウモリのエサの生息場所

・コウモリを家に寄せ付けない方法

コウモリってどんな生き物?

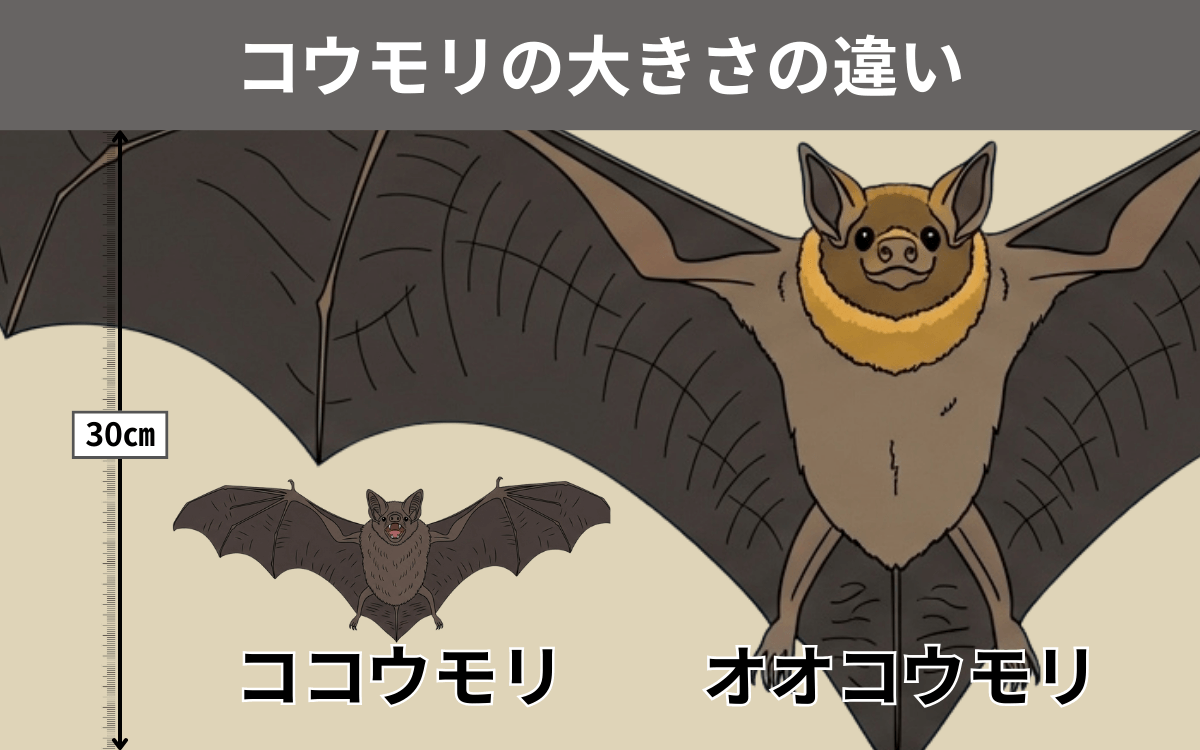

コウモリは、現時点で全世界に約1,400種も生息しているといわれる哺乳類です。ココウモリとオオコウモリの2つに大きく分けられます。

それぞれの生態と特徴の違いについて解説します。

「ココウモリ」と「オオコウモリ」

コウモリはココウモリとオオコウモリの2つに分けられます。主な違いは以下のとおりです。

| ココウモリ | オオコウモリ | |

| 体長 | 5~10cm | 20~30cm |

| 顔 | 目が小さく、耳が大きい | 目が丸くて大きく、耳が小さい |

| エサ | 昆虫 | 果実、花、葉 |

| 棲み処 | 暗くて人目につきにくく気温や湿度が安定した場所 | 樹上、樹洞 |

| 活動時間 | 夜行性 | 昼行性、夜行性 |

ココウモリ

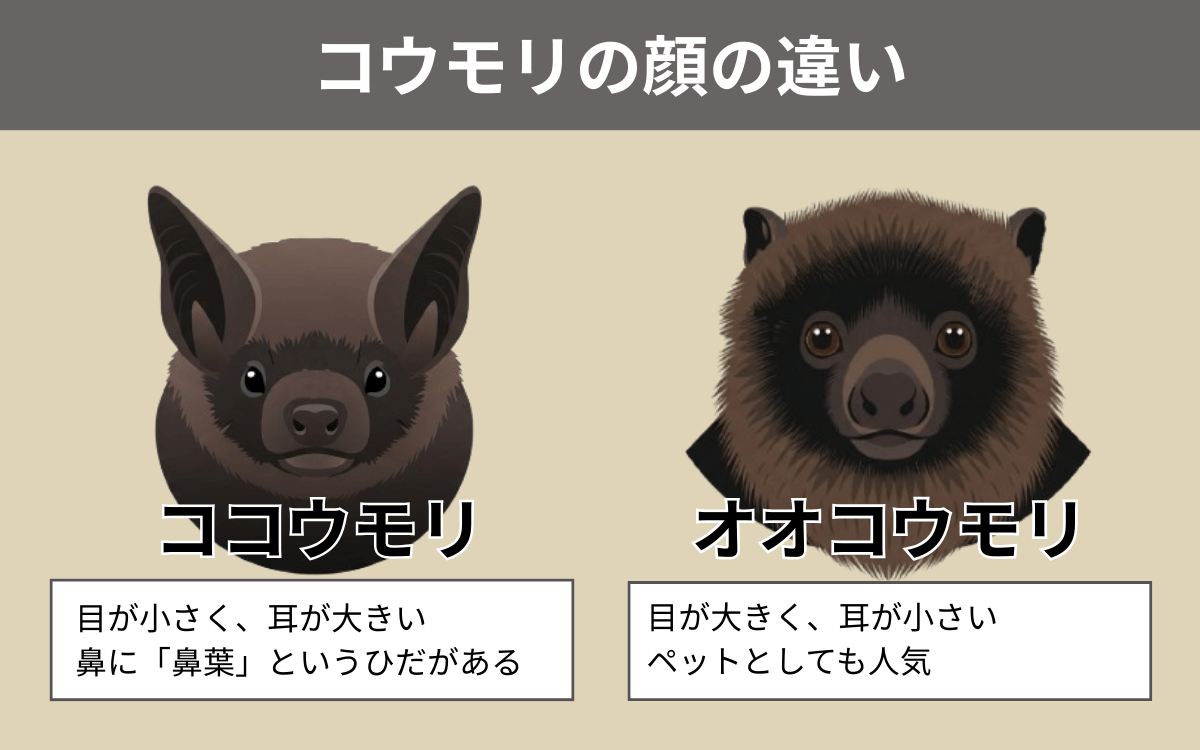

ココウモリは体長が5~10cm程度の小さなコウモリです。視力が悪く、超音波を使って仲間とコミュニケーションをとったり獲物との距離をはかって捕食したりします。

夜行性で、日中は暗くて人間や天敵に見つかりにくい洞窟や廃坑で眠っています。

米粒のように小さな目と大きな耳が特徴です。鼻に「鼻葉」と呼ばれるひだがついており、品種によっては非常に複雑な構造をしています。

オオコウモリ

オオコウモリは体長が20~30cm程度の大きいコウモリです。亜熱帯地方を中心に暖かい地域に生息しています。

ココウモリと違って視力がよく、エサとなる果実の樹にぶら下がって生活しています。

目が真ん丸で大きく、犬に似ている愛くるしい顔立ちをしているオオコウモリ。温厚で人懐っこい性格であるために、ペットとしても人気を博しています。

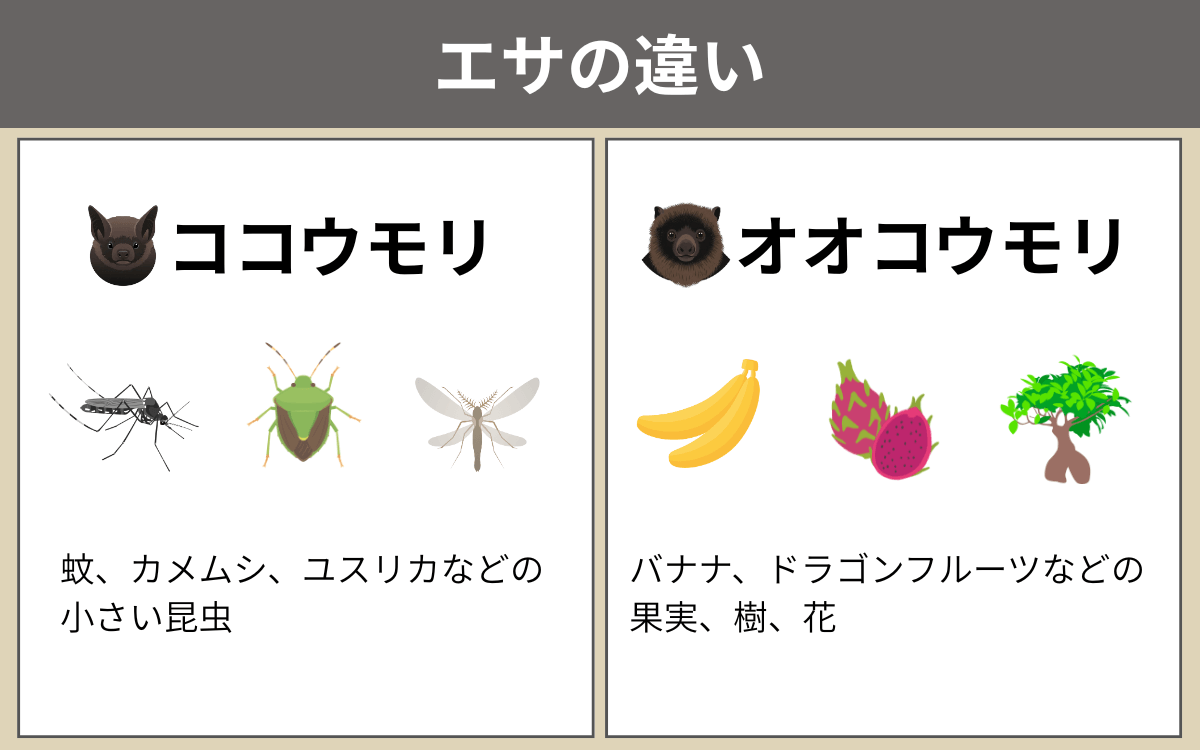

ココウモリとオオコウモリのエサの違い

ココウモリとオオコウモリは、食べるものが異なります。

ココウモリのエサ

ココウモリのエサは、蚊やカメムシ、ユスリカやヨコバイ、コガネムシなどの小さな昆虫です。

雑木林や河川など昆虫の多く生息する場所に飛来して捕食します。

オオコウモリのエサ

オオコウモリはバナナやドラゴンフルーツ、ガジュマルやタビビトノキなど暖かい地域で育つ果実や樹、花の葉を食べます。

中には果実や花の蜜だけを食す品種も存在し、食べかけの果実が棲み処の近くに散らばっていることも多いです。

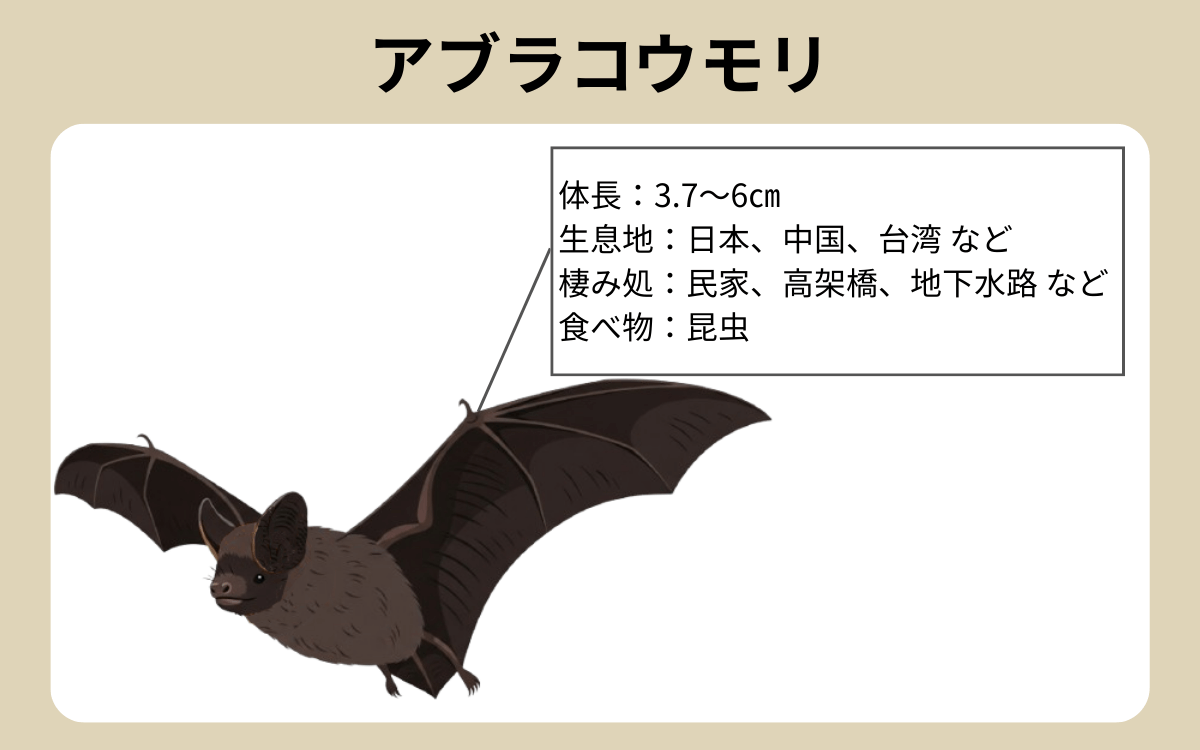

家に棲みつくのは「アブラコウモリ」

コウモリの中でも私たちの生活の近くに生息しているのが、ココウモリの一種であるアブラコウモリです。

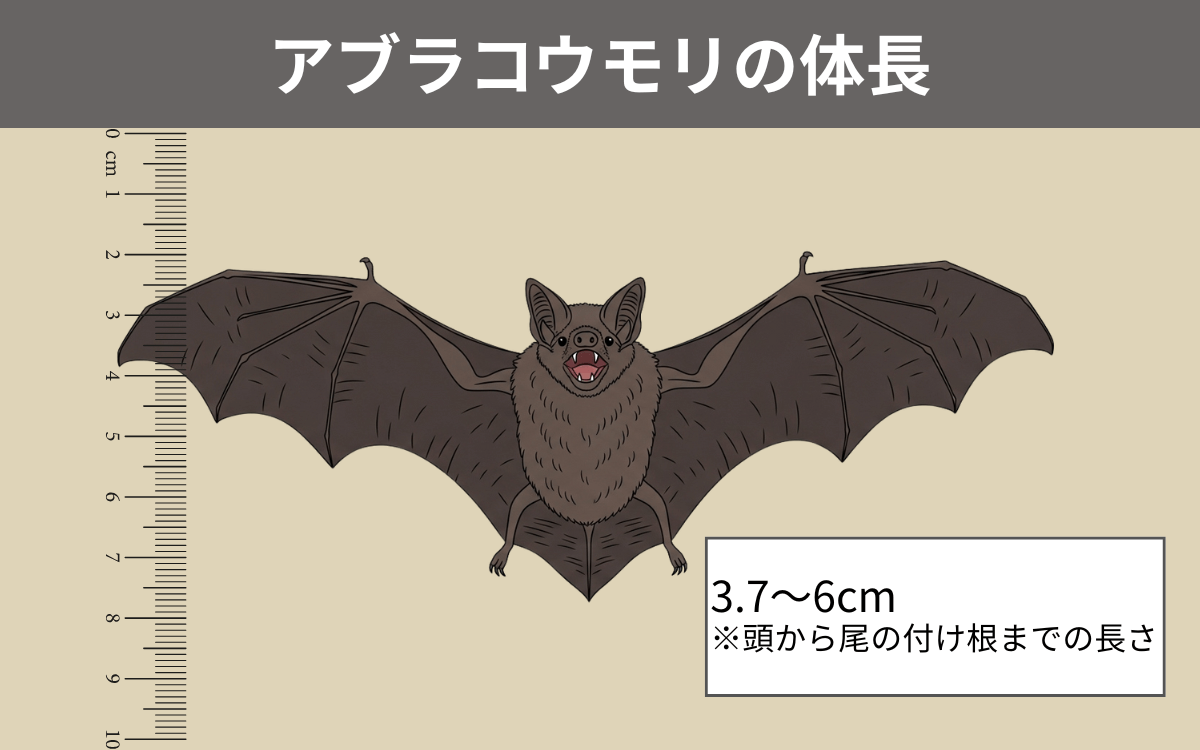

<アブラコウモリの生態と特徴>

| 体長 | 3.7~6㎝ |

| 生息地 | 日本(北海道は南部のみ) 中国(南部・東部・中部) 台湾、ミャンマー(北部) ベトナム(北部・中部)など |

| 棲み処 | 民家(屋根裏、戸袋、軒下 など) 高架橋 地下水路 など |

| エサ | 昆虫 (蚊、カメムシ、ユスリカ など) |

識別図鑑 日本のコウモリ/株式会社文一総合出版

体長

アブラコウモリの体長は大きくても6cm程度。

同じココウモリの、二ホンキクガシラコウモリは体長5.5~8.2cm、ヒナコウモリは体長5.9~8cmであるため、ココウモリの中でも小さい品種です。

鳥類とは違って蛇行しながら不規則に飛ぶため、遠くから見ると大きめの虫と見間違えそうですね。

生息地

アブラコウモリは北海道南部を除く日本全域に生息しています。

山、森や河川など自然が豊富な場所だけではなく、人々が暮らす都市部にも姿を現すのがアブラコウモリの特徴。

他のコウモリも人目に付く場所にいることがありますが、稀であるといわれています。

日没後に住宅街で飛んでいるコウモリを見かけたら、ほぼ間違いなくアブラコウモリだと思っていいでしょう。

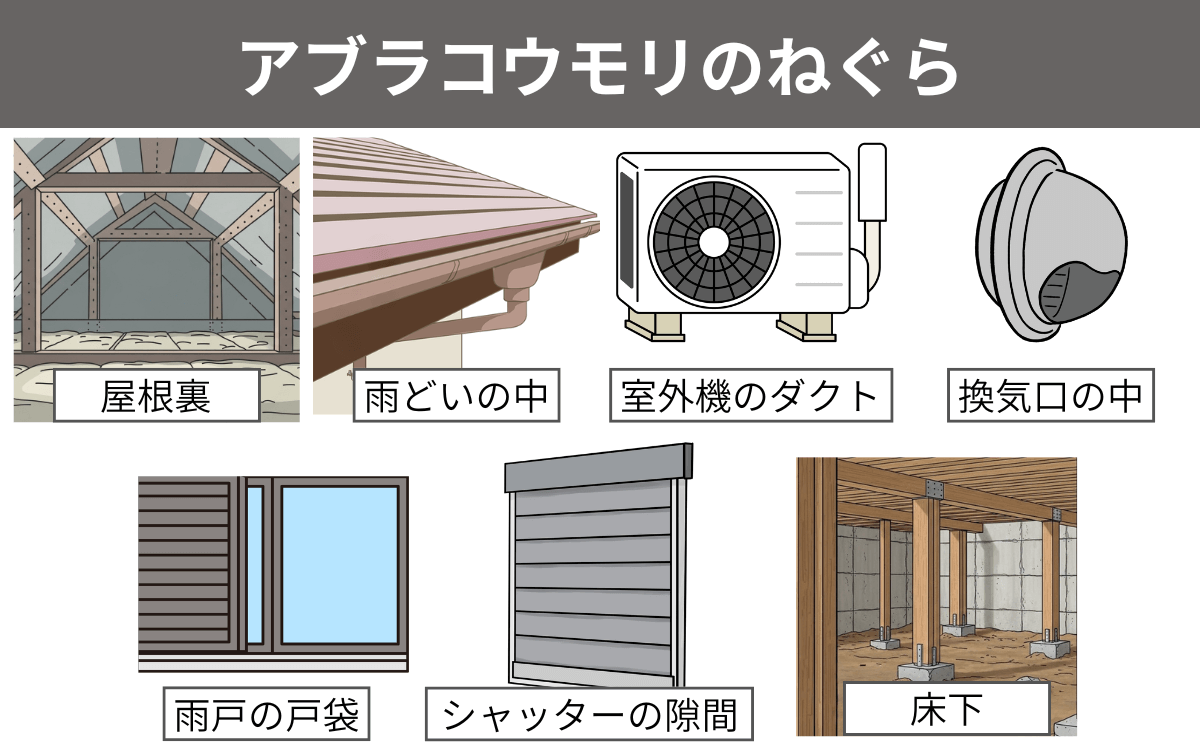

棲み処

アブラコウモリの主な棲み処は、山や森林など自然の中ではなく、人間の住む家です。

アブラコウモリは、昆虫が多く生息する雑木林や河川でたらふく食事を楽しんだ後、身を隠せるねぐらを探します。

民家には、屋根裏や軒下、雨戸の戸袋やシャッターの隙間、床下など、暗くて人目につきにくい場所がたくさんあります。

アブラコウモリは身体が小さく1~2cmの隙間さえあれば簡単に侵入できるため、屋根のちょっとした割れ目や軒下や雨戸の隙間から「これ幸い!」とばかりに、するりと民家に入り込んでしまうのです。

エサ

アブラコウモリのエサは小さな昆虫です。蚊やカメムシ、ユスリカをはじめ、そのほか私たちの身近に生息する昆虫を食べます。

身体が小さいわりに大食漢で、一晩でなんと約500匹もの昆虫を捕食するというのだから驚きです。

アブラコウモリのエサ

前述のとおり、アブラコウモリのエサは小さな昆虫です。ここでは、実際に捕食した事例のある8種類の昆虫を紹介します。

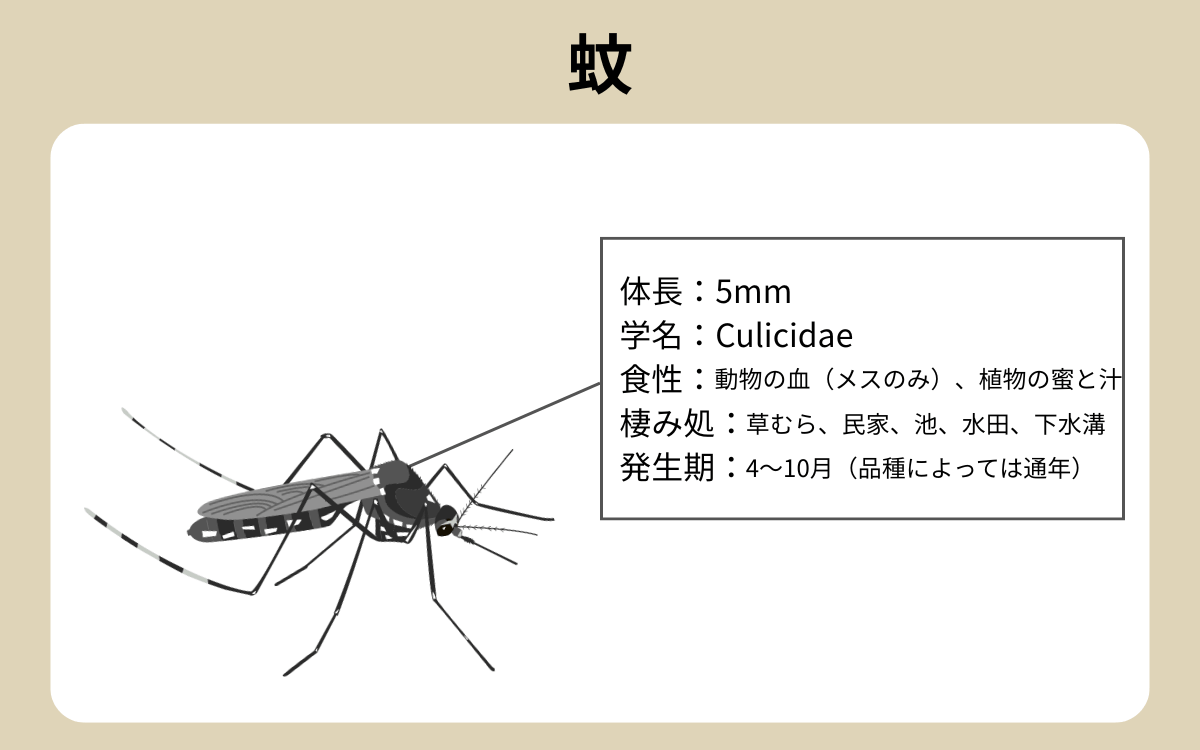

蚊

| 体長 | 5mm |

| 学名 | Culicidae |

| 食性 | 動物の血(メスのみ)、植物の蜜と汁 |

| 棲み処 | 草むら、民家、池、水田、下水溝 |

| 発生期 | 4~10月(品種によっては通年) |

誰しも一度は刺された経験がある蚊は、アブラコウモリの大好物です。

湿度の高い環境を好むといわれていますが、暖かくなると所かまわず現れて好き勝手に人々の血を吸います。

近年の気温上昇にともない、出現する時期が早まっているといわれており、私たちにとって大変厄介な存在です。

蚊は水のある場所で多くの卵を産みます。産卵数は品種によって異なりますが、一度に産む数は約100~400個。

卵からかえった幼虫、いわゆるボウフラは、さなぎになるまでの約2週間程度を水中で過ごし、成虫となって飛び立ちます。

つまり、水が多く溜まる場所に蚊が繁殖しやすいのです。そのため、アブラコウモリは多くの蚊を捕食するために水場に飛来することがあります。

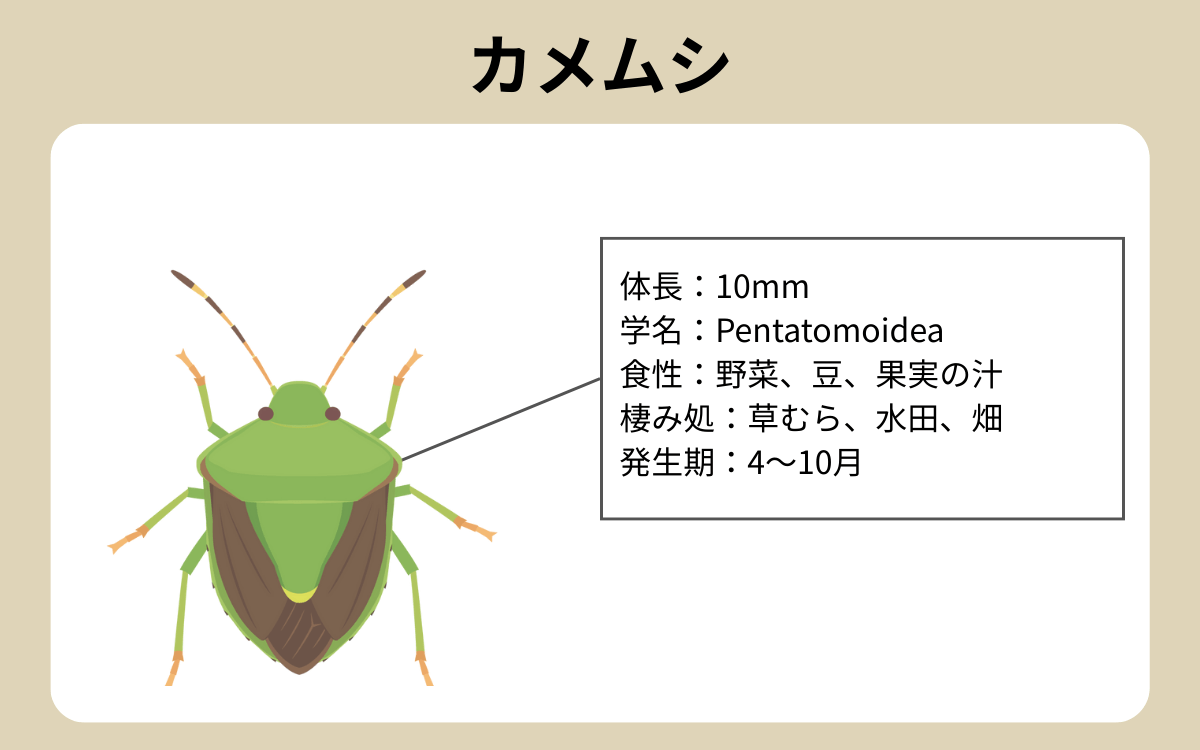

カメムシ

| 体長 | 10mm |

| 学名 | Pentatomoidea |

| 食性 | 野菜、豆、果実の汁 |

| 棲み処 | 草むら、水田、畑 |

| 発生期 | 4~10月 |

強烈な悪臭を放つ昆虫として人間から忌み嫌われているカメムシ。アブラコウモリは、彼らのことも捕食します。

カメムシの発生期は4~10月ですが、姿を現すのは主に秋です。9月頃になると、カメムシは越冬場所を求めて集団で一斉に移動します。

移動中に民家に侵入したり洗濯物に飛びついたりして、人々を困らせます。網戸一面にびっしりとカメムシの集団がしがみつくことも。

加えて、カメムシは野菜や豆などの汁を吸い、農作物を食い荒らすという悪行にまで手を染めています。

カメムシの集団移動は、アブラコウモリにとっては大好物が固まってあちこちのテーブルに置かれているのと同じで、これ以上ない贅沢なシチュエーションです。

生息場所である草むらや水田、畑へと意気揚々と赴き、カメムシのブッフェを楽しんでいます。

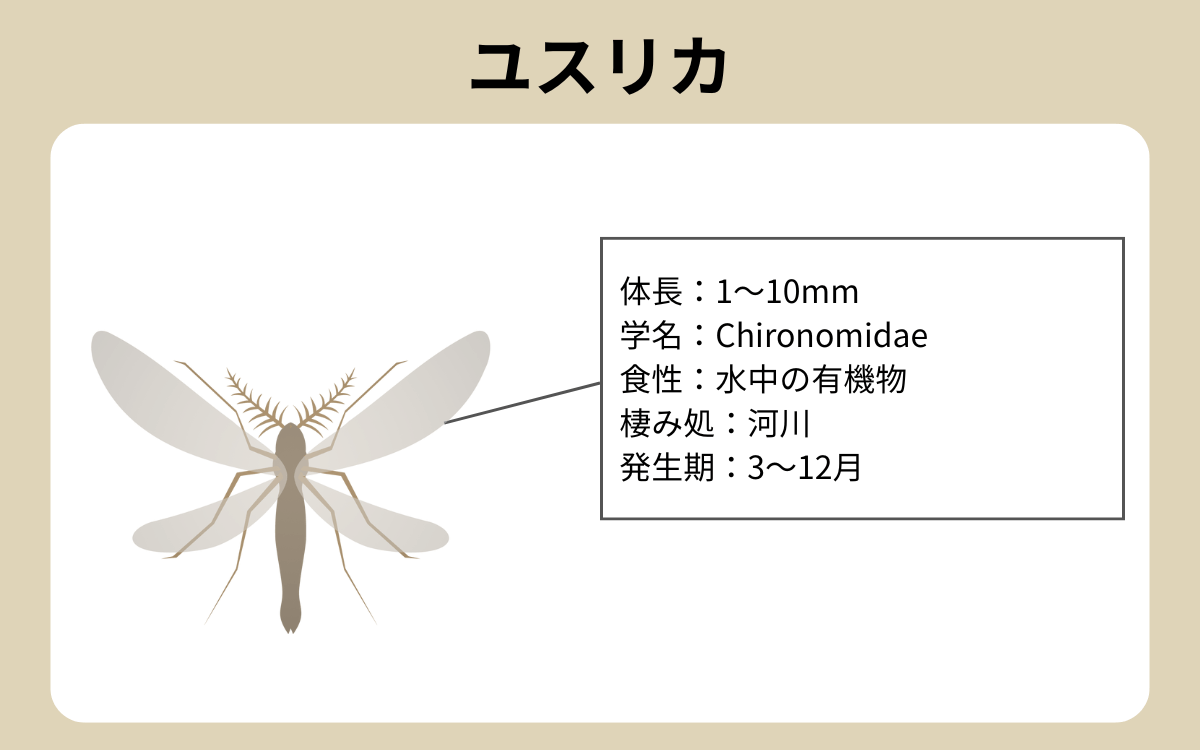

ユスリカ

| 体長 | 1~10mm |

| 学名 | Chironomidae |

| 食性 | 水中の有機物 |

| 棲み処 | 河川 |

| 発生期 | 3~12月 |

夕暮れどき、川の近くで大量の小さな昆虫が一ヶ所にまとまって飛んでいるのを見たことがある方は多いのではないでしょうか。

「蚊柱」と呼ばれるその大群の正体こそがユスリカです。

「蚊柱」といっても、ユスリカは蚊とは品種の異なる昆虫。見た目もよく似ていますが、蚊のように血を吸って人間に直接的な被害を与えることはありません。

ただし、死骸の粉末を吸い込んでアレルギーを発症した事例があるため、むやみに近寄らないほうが良いでしょう。

水中に産卵するため、河川やドブの近くによく現れます。数百匹単位のユスリカは、アブラコウモリにとっては一気にお腹を満たせる絶好の機会です。

ユスリカの大群を捕食するため、アブラコウモリは山や雑木林のみならず河川をはじめとした水場にも出現し、捕食にいそしんでいます。

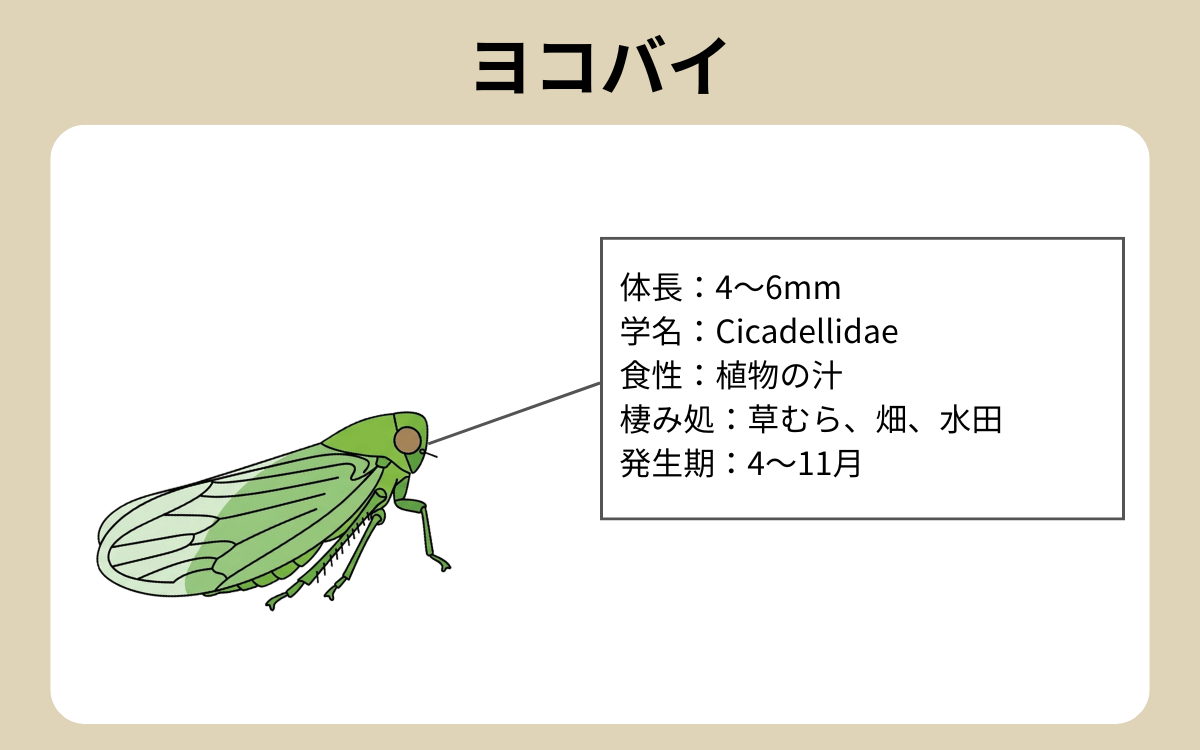

ヨコバイ

| 体長 | 4~6mm |

| 学名 | Cicadellidae |

| 食性 | 植物の汁 |

| 棲み処 | 草むら、畑、水田 |

| 発生期 | 4~11月 |

ヨコバイとは、セミに似た見た目の小さな昆虫です。天敵から逃げる際に横に這って飛ぶ様子から「ヨコバイ」と名づけられました。

あまり耳慣れない昆虫ですが、日本で約500種ものヨコバイが確認されています。主な食べ物は植物の汁です。

イネをはじめとした農作物を好み、汁を吸われた植物は栄養分を失って枯れてしまいます。

ウイルスを媒介することがあり、「イネ萎縮症」という植物の奇形や生育不良を引き起こす病気を発症させる場合も。

イネ萎縮症にかかった農作物は販売できないため、深刻な被害として頭を悩ませる農家が後を絶ちません。

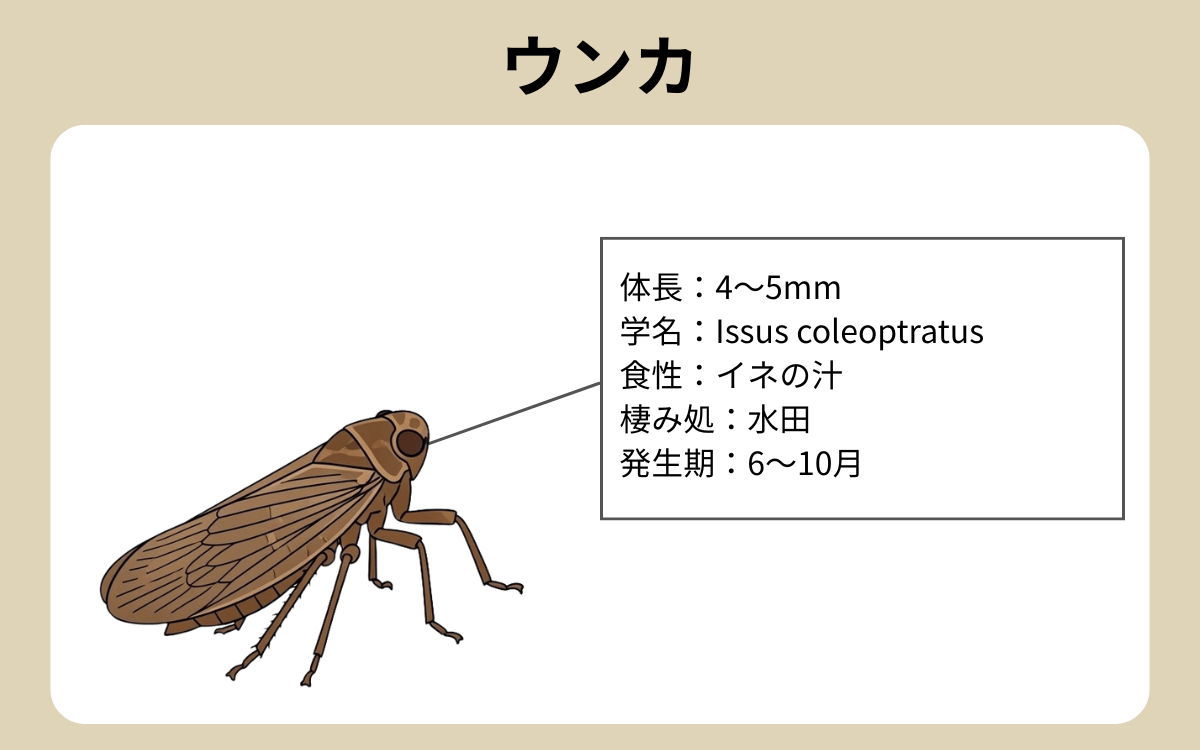

ウンカ

| 体長 | 4~5mm |

| 学名 | Issus coleoptratus |

| 食性 | イネの汁 |

| 棲み処 | 水田 |

| 発生期 | 6~10月 |

ウンカは梅雨の時期にベトナム北部と中国南部から吹く下層ジェット気流に乗って日本に飛来する昆虫です。

主食はイネの汁で、ほとんどの品種がイネに寄生します。

来日したウンカは水田で一気に繁殖し、どんどんイネの栄養分を吸い取ってしまいます。

ウンカの吸汁に耐え切れずに稲が枯れてしまうことを「坪枯れ」といい、ウンカが食い荒らした場所がまるでミステリーサークルのように枯れてしまうのです。

そのほか、「イネ萎縮症」というイネの奇形や生育不良の病の原因となるウイルスを媒介することがあり、農作物に深刻なダメージを与える昆虫として知られています。

米農家にとっては生活にかかわる甚大な被害になりかねないため、薬剤散布やネットでの防護など、梅雨近くにウンカ対策を行います。

都市部ではあまり目にする機会がありませんが、自宅の近くに水田がある場合、知らないうちに大量のウンカが近所に発生しているかもしれません。

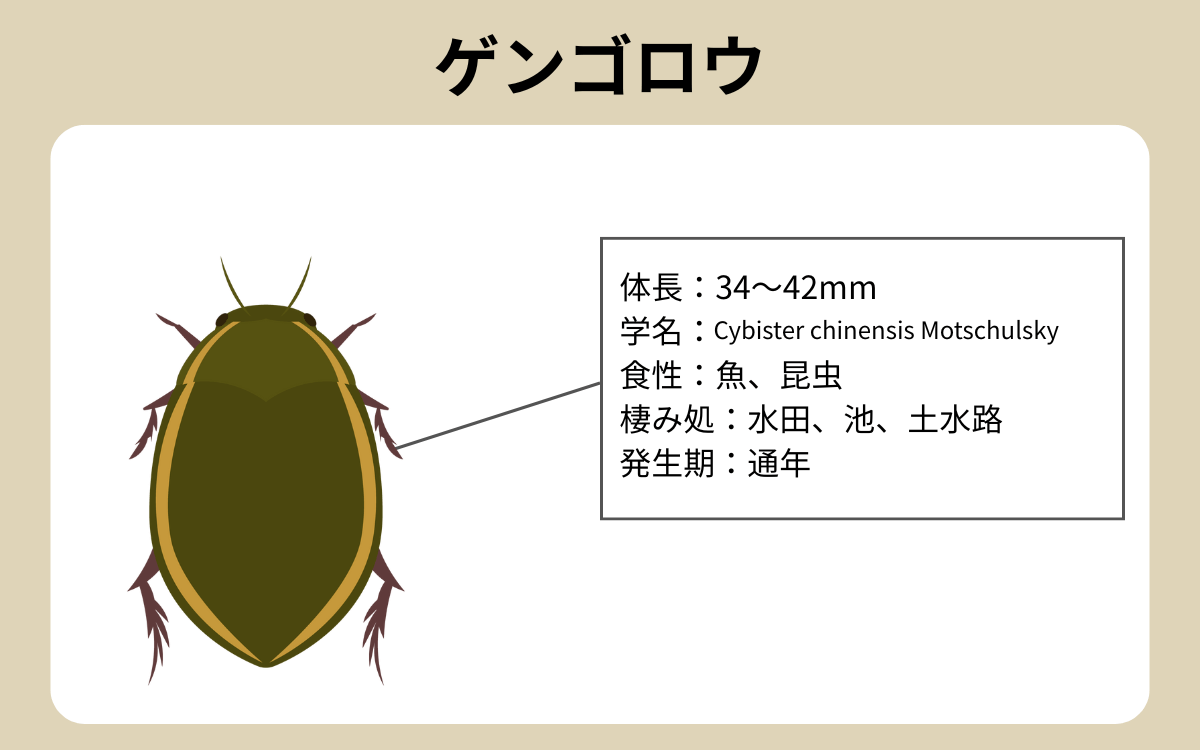

ゲンゴロウ

| 体長 | 34~42mm |

| 学名 | Cybister chinensis Motschulsky |

| 食性 | 魚、昆虫 |

| 棲み処 | 水田、池、土水路 |

| 発生期 | 通年 |

ゲンゴロウは水田や池などの水場を棲み処とする昆虫です。身体は光沢のある緑色もしくは暗褐色で、後ろ足に毛がびっしりと生えています。

水生の昆虫や魚を食べる肉食で、成虫になると捕まえたエサにかじりつきます。小さな見た目とは裏腹に、豪快な一面をもっているんですね。

ゲンゴロウは、現在環境省により絶滅危惧種とされています。

1960年代頃まではあちこちの水田でその姿を見られましたが、住宅やビルの増加によって棲み処をなくし、どんどん減ってしまいました。

東京都と神奈川県には野生のゲンゴロウは生息していないといわれています。

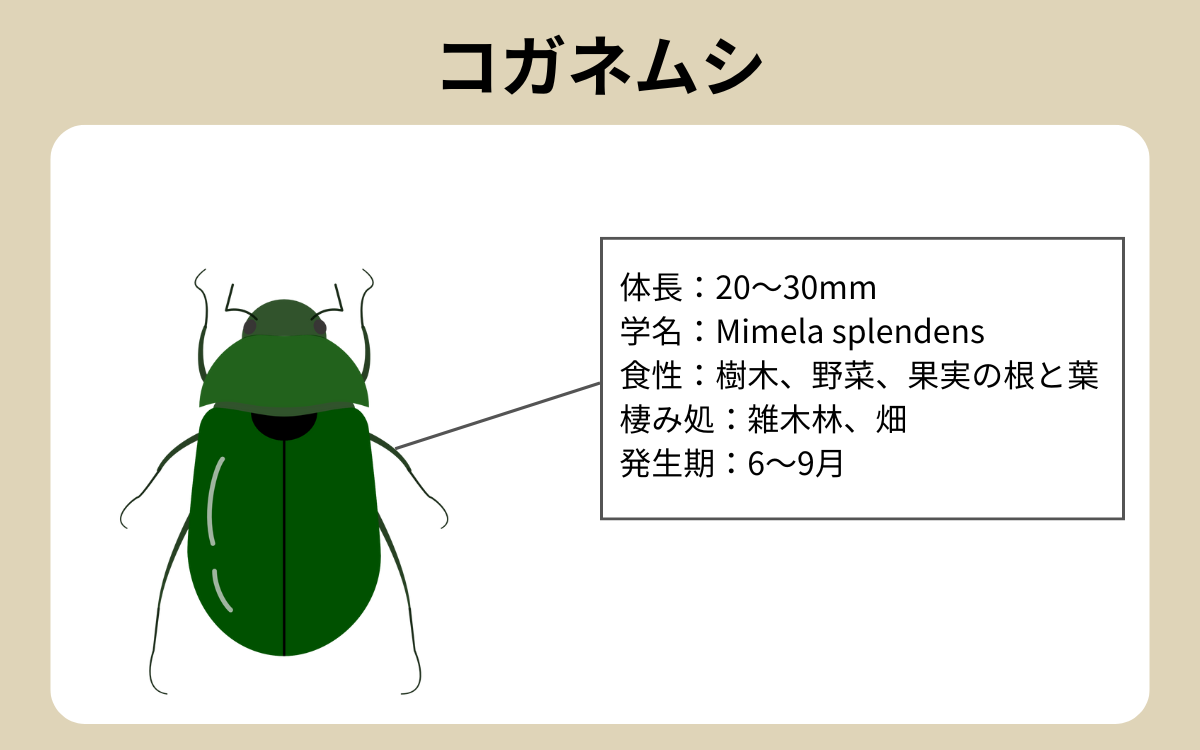

コガネムシ

| 体長 | 20~30mm |

| 学名 | Mimela splendens |

| 食性 | 樹木、野菜、果実の根と葉 |

| 棲み処 | 雑木林、畑 |

| 発生期 | 6~9月 |

コガネムシは、名前のとおり黄金のように光沢のある身体が特徴の昆虫です。

カナブンとよく似ていますが、カナブンは身体が四角く羽の付け根が逆三角形なのに対し、コガネムシは丸みを帯びた身体をしていて羽の付け根が楕円形になっています。

コガネムシは、幼虫期に土中で樹木や野菜の根を食べ、成虫になると葉を食べます。サツマイモやイチゴなどの農作物も狙われやすく、食害に悩む農家は非常に多いです。

幼虫期から被害を及ぼすため、土に混ぜる薬剤で駆除したり、畑を耕すときに生息していないかを目視で確認して対処しなければなりません。

農作物を育てている畑は、コガネムシにとってはエサに困らない絶好の棲み処です。

コガネムシが大量に生息しているということは、アブラコウモリが寄ってきやすい場所だということ。

自宅の周りでコウモリをよく見かける場合、近所に畑があるのであれば、エサを求めてアブラコウモリが飛来している可能性があります。

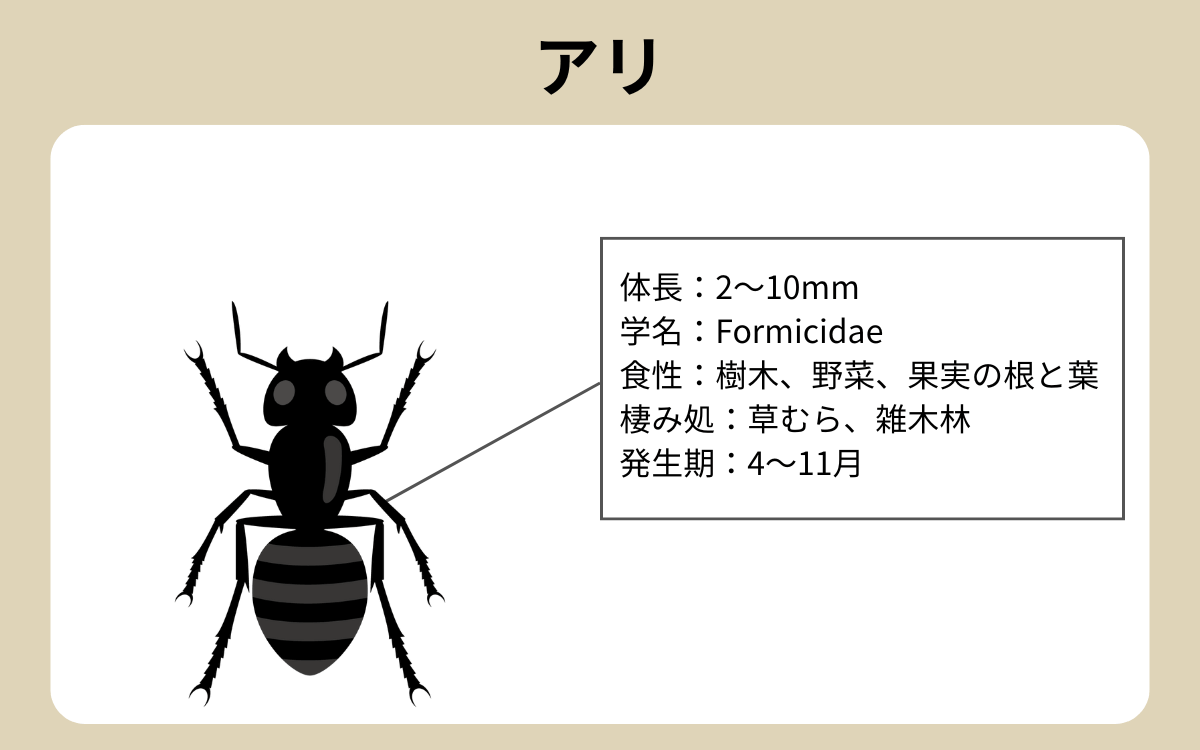

アリ

| 体長 | 2~10mm |

| 学名 | Formicidae |

| 食性 | 植物の蜜、砂糖、昆虫の死骸 |

| 棲み処 | 草むら、雑木林 |

| 発生期 | 4~11月 |

幼少時、地面を行進するアリの行列や、土にできた小さなアリの巣の穴を観察したことがある方も多いのではないでしょうか。

草むらや雑木林はもちろん、公園や自宅の庭、道路などさまざまな場所で見かける、私たちの身近に生息する昆虫です。

一口にアリといってもさまざまな品種が存在します。日本だけでなんと約300種生息しているというから驚きです。

アリといえば甘いものに群がるイメージが強いかもしれませんが、品種によって食性が異なります。

植物の蜜や砂糖などの甘味を主食とするものもいれば、昆虫の死骸を食べる肉食のアリもいます。

なお、民家の建材を食べるシロアリは、今回紹介しているアリとは別の昆虫です。

アリはハチの仲間ですが、シロアリはゴキブリの仲間。

見た目に違いがあり、アリには身体にくびれがあって触角はくの字型、シロアリは身体が寸胴型で触角が数珠状です。

アブラコウモリは、アリもシロアリも捕食します。

しかも、アブラコウモリが民家に棲みついて大量の糞尿で建材が腐食した場合シロアリが発生する可能性があり、さらにエサを増やしてしまうことになります。

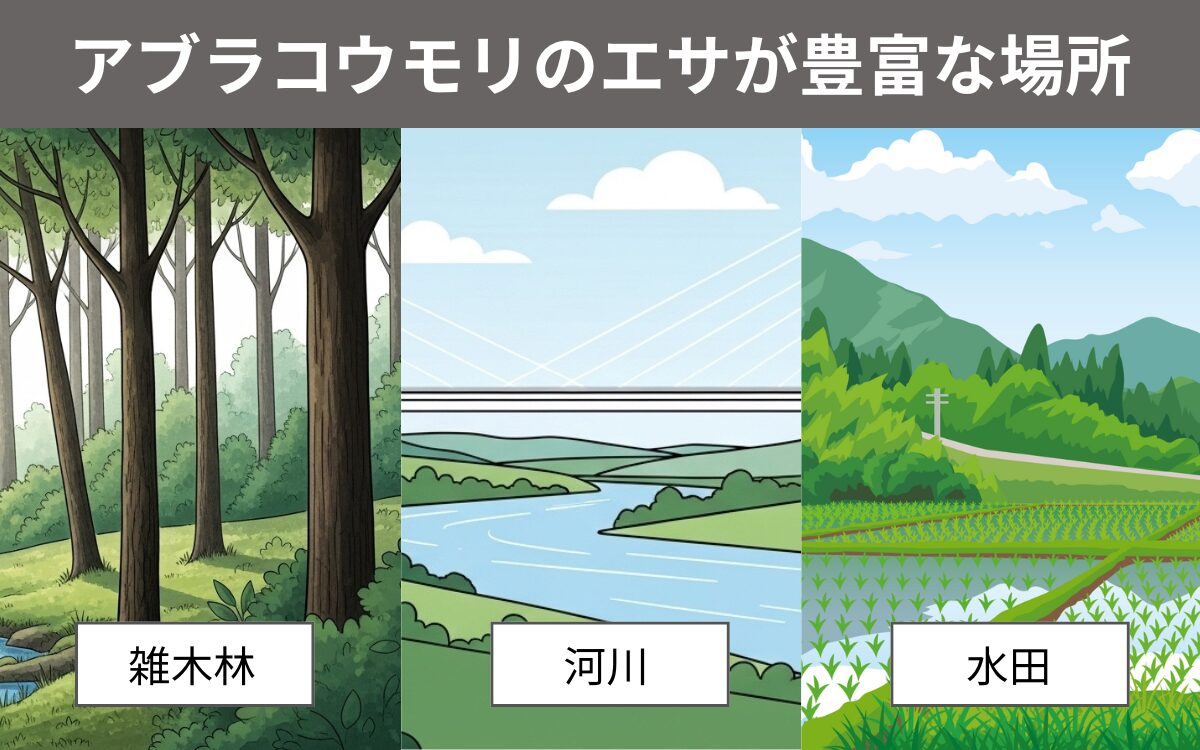

アブラコウモリのエサが豊富な場所

アブラコウモリは身体の小ささから想像できないほど、大量の昆虫を捕食します。

多いと一晩で約500匹もの昆虫を食べることも。好物である昆虫が多ければ多いほど、アブラコウモリは寄り付きやすくなります。

雑木林

雑木林とは、建材としても観賞用としても使えないさまざまな木々が生い茂っている場所を指します。

自然にできたものだと思っている方が多いかもしれませんが、雑木林は人工的に作られた場所です。

クヌギやコナラなどの広葉樹で作られ、20年程度経過した後に伐採されて薪や木炭として使われます。

伐採された後に切り株から再び芽が出て木が育つ、という流れで長きにわたって雑木林は活用されてきました。

木々の間から草花がどんどん生え、まさしく「雑多」な林となっています。

雑木林は、かつて農家が生活資材である薪や木炭を得るのに欠かせない場所でした。そのため、今でも農家の近隣に多くの雑木林が残されています。

そのほか、学校や病院などの公共施設の近く、市が運営する自然公園の中など、さまざまな場所に雑木林は存在します。

人が散策できるように手入れがされている雑木林も多く、夏にカブトムシやクワガタを探しに行った経験がある方もいるのではないでしょうか。

雑木林は深い山に生い茂る森林を指すのではなく、私たちの生活のすぐそばにある自然です。

雑木林には蚊やコガネムシ、アリなどのアブラコウモリのエサが大量に生息しており、アブラコウモリたちは夜な夜な食事のために雑木林へと飛来します。

河川

河川にもアブラコウモリのエサは大量に潜んでいます。

蚊やユスリカは卵を産み付けるために河川に飛来し、数百個単位の卵がかえるとさらに膨大な数の蚊とユスリカが発生します。

河川の周りはおおむね草が生い茂っており、長く伸びた雑草がそのまま放置されている場所は少なくありません。

河川周辺の草むらにも昆虫が大量に生息しています。水場特有のエサもいるうえに草むらにも多くの昆虫がいるとなれば、アブラコウモリがやってこない理由がありません。

日没後、暗闇に満ちた河川へとアブラコウモリたちはハンターのごとく次々と飛んでは採餌にいそしむのです。

水田

水田とは、イネを育てるために水をいれた、いわゆる「田んぼ」です。

アブラコウモリのエサである、ヨコバイとウンカはイネの汁を主食としています。

発生する数は非常に大量で、ヨコバイとウンカが栄養分を吸い取るせいでイネが枯れてしまい、米農家は被害の深刻さに頭を抱えています。

いずれも体長1cmに満たない小さな昆虫で、1つのイネにびっしりと集まって汁を吸います。

ヨコバイとウンカにとって水田がエサの宝庫であるのと同様に、アブラコウモリにとっても水田は好物だらけのレストランです。

1つのイネにびっしりと集まるということは、水田1つ分にするととんでもない量のヨコバイとウンカが潜んでいるということ。

身体の小さなアブラコウモリにとって、体長1㎝以下の小さなヨコバイとウンカは食べるのにちょうどいいサイズだともいえるでしょう。

水田は、アブラコウモリのお腹を満たすのにまさに最適な場所です。

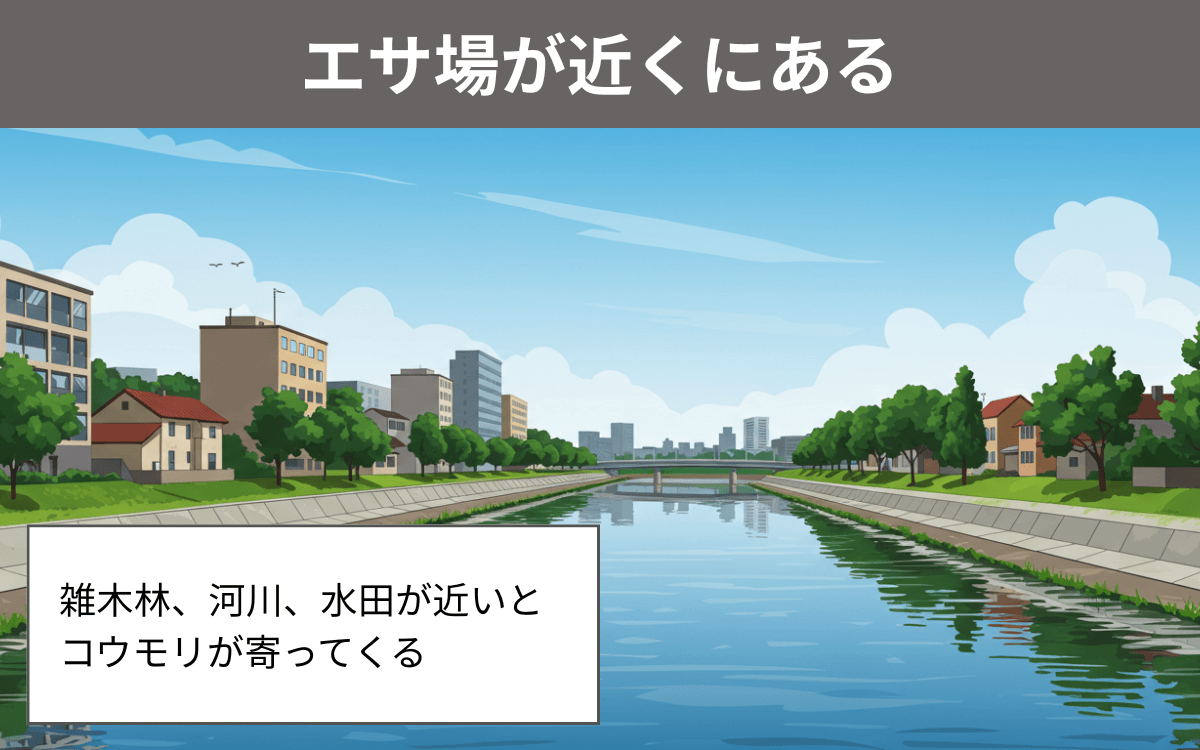

なぜアブラコウモリは家に寄ってくるの?

アブラコウモリのエサと、エサが豊富な場所を紹介しました。

「我が家に昆虫がいっぱいいるわけじゃないのに、どうしてコウモリが家の周りを飛んでるの?」と疑問を抱いている方もいるかもしれません。

アブラコウモリは、エサを求めて民家に寄ってくるのではなく、エサ場の近くにあるねぐらを求めて民家に寄ってくるのです。

エサ場が近くにある

アブラコウモリが民家に寄ってくるのは、近くにエサの豊富な場所があるためです。

「最近家の近くでコウモリをよく見かける」という方は、自宅のそばに雑木林や河川、水田がないか確認してみてください。

いずれも山奥にある場所ではなく、住宅街の一画によくある自然です。

地方の田舎でなくても、都市部にある自然公園の一部として雑木林が作られていることがあります。

河川のある地域では、土手沿いに多くの一軒家や集合住宅が立ち並んでいることが多いです。

アブラコウモリのエサ場は、私たちの生活のすぐ近くに存在しています。

そのため、自宅の周辺をアブラコウモリが飛んでいるのは珍しいというわけではないのです。

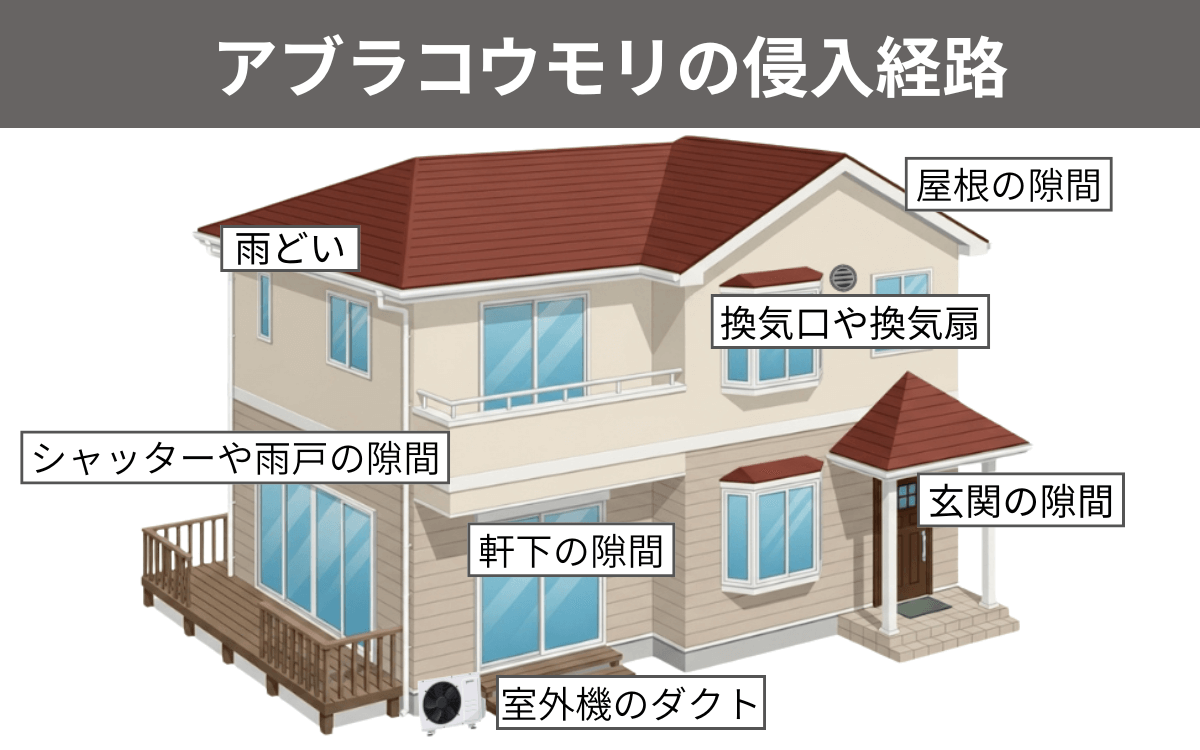

食後のねぐらに適しているのが人間の家

エサを捕食したアブラコウモリは、身を潜めるねぐらを探します。アブラコウモリは、暗くて天敵に見つかりにくい場所を好みます。

エサである昆虫が豊富な雑木林、河川、水田の近くにある絶好のねぐらは人間の住む家です。

民家にはアブラコウモリのねぐらに適した場所が多くあります。

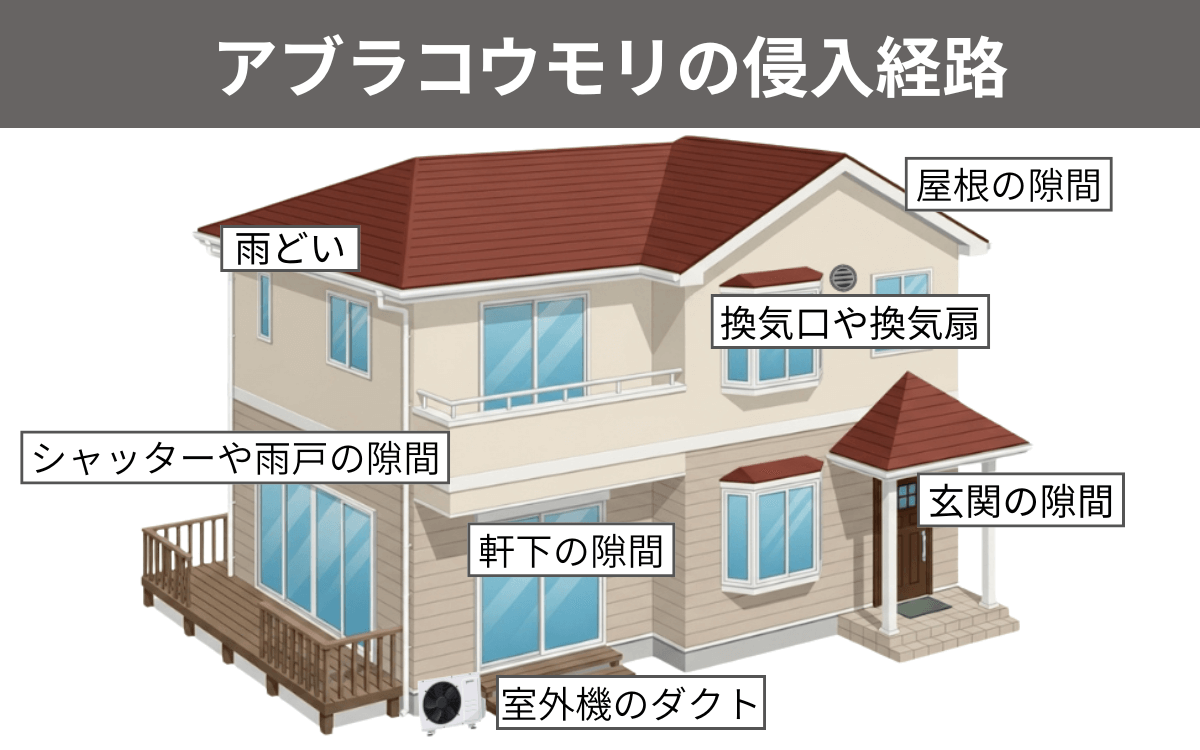

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

屋根裏も雨どいの中も、室外機のダクト内も、そのほかすべて日光が届きにくく住民でもあまり覗かない場所です。

アブラコウモリは日中寝ているため、太陽の光と天敵から身を隠しつつゆっくり眠るのに最適な環境だといえます。

「こんな場所に一体どうやって入ってくるの?」と驚く方が多いかもしれませんが、アブラコウモリは身体が小さいため1~2cmの隙間があれば簡単に侵入します。

主な侵入経路は以下のとおりです。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

屋根や軒下などに大きな隙間があることは滅多にありません。換気口や換気口に数十cmの穴があいていることもあまりないでしょう。

しかし、アブラコウモリはわずかな隙間に小さな身体を滑り込ませ、内部に侵入します。

エサ場の近くにある、簡単に入り込める暗くて安全な場所。それがまさしく人間の家です。

アブラコウモリは家に棲みつくことがある

食後のねぐらとして使うために、エサ場近くの民家にアブラコウモリが侵入することを説明しました。

一時的なねぐらとして使用するだけではなく、そのまま棲みついて巣を作ってしまう場合があります。

ここでは、アブラコウモリが自宅に棲みついているか確認する方法と、駆除方法について解説します。

アブラコウモリの巣は「巣」ではない!?

アブラコウモリが棲みついている場所を「巣」といいますが、鳥や動物の巣とは異なります。

たとえば、鳥は電柱や木の上に枝や葉を集めて、生活できる巣を形成します。

しかし、アブラコウモリの場合は、集団で棲みついている場所そのものを「コウモリの巣」と表現されています。

屋根裏に棲みつかれたら、自宅の屋根裏自体がアブラコウモリの巣ということです。

アブラコウモリが棲みついているサイン

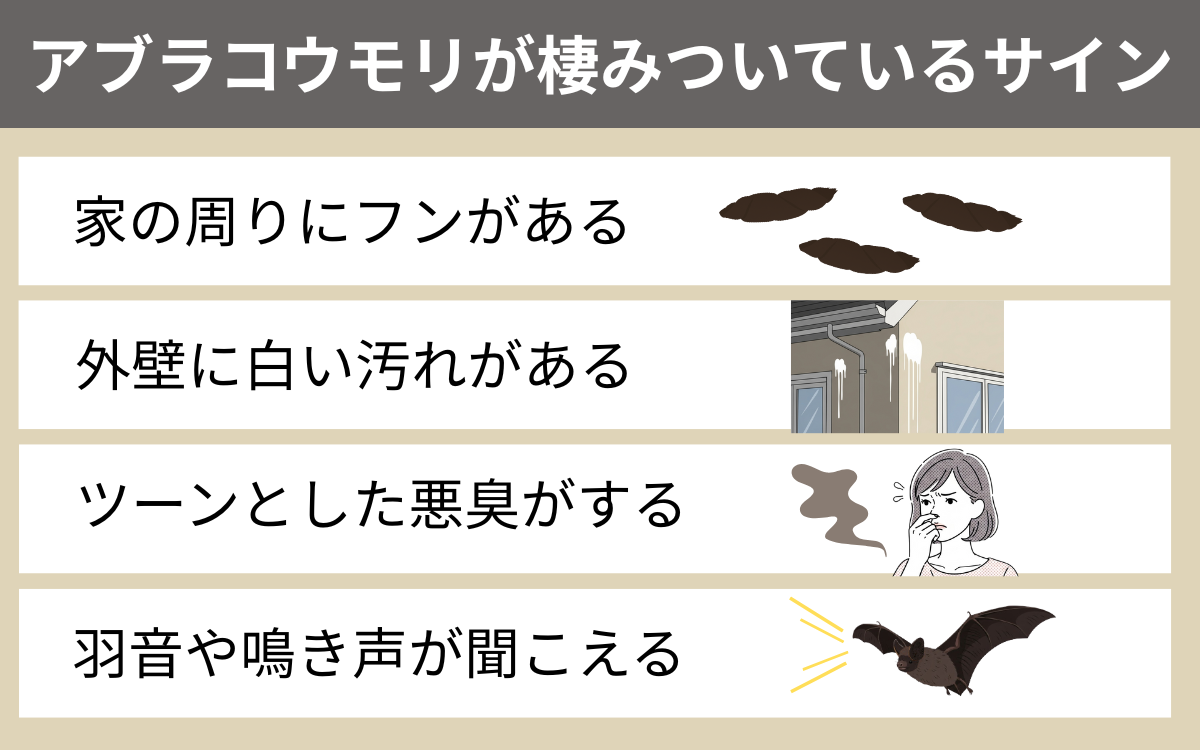

アブラコウモリが自宅に棲みついているサインは、主に以下の4つです。

・家の周りにフンがある

・外壁に白い汚れがある

・ツーンとした悪臭がする

・「カサカサ」「キィキィ」という音が聞こえる

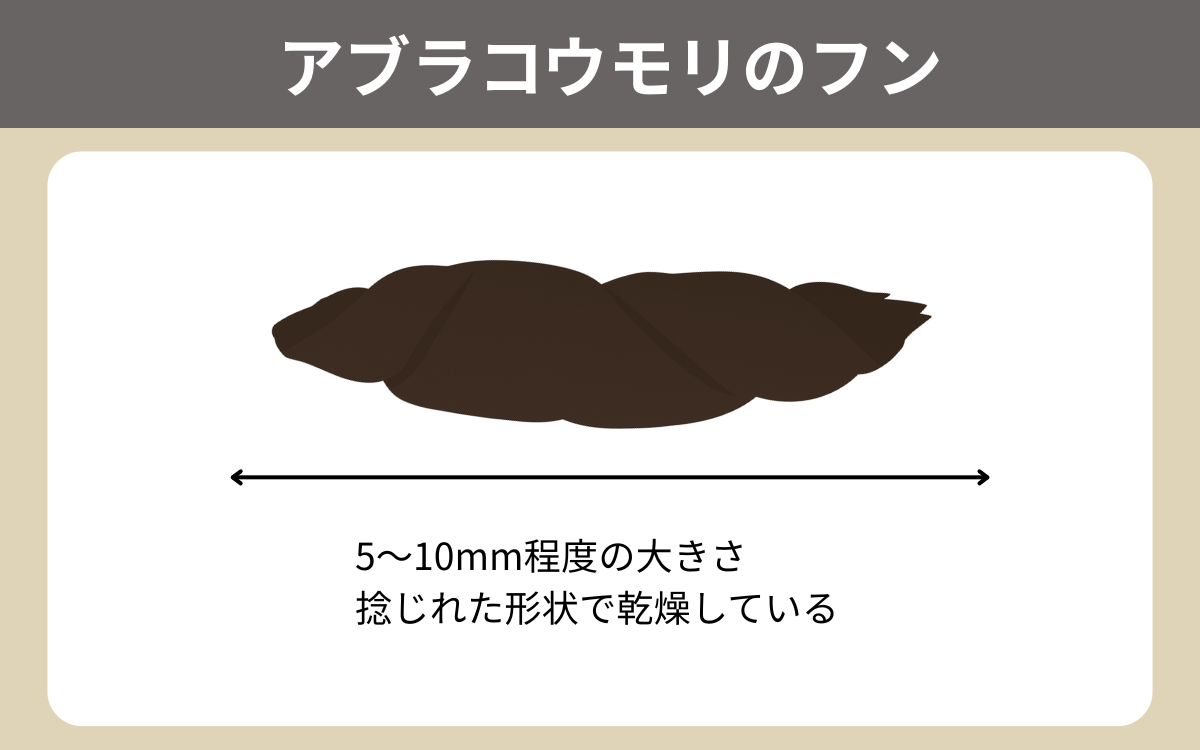

家の周りにフンがある

自宅の周辺にアブラコウモリのフンが落ちていたり付着していたりしたら、棲みつかれている可能性が高いでしょう。

アブラコウモリのフンは、ネズミのフンとよく間違われますが、大きさが5~10mm程度で、捻じれた形状をしており、ボロボロと崩れやすいのが特徴です。

アブラコウモリのフンは、以下の場所でよく見られます。

・屋根裏

・ベランダ

・軒下

・雨戸の戸袋

・シャッター

・換気口

・雨どい

・外壁

・エアコンの室外機

アブラコウモリは巣の中とその周辺で排泄します。

巣として使われやすい屋根裏や雨戸の戸袋、巣に浸入する際に通過するベランダや、コウモリが夜間に休憩する「ナイトルースト」の時間に使われやすい外壁でフンがよく見られます。

アブラコウモリは1匹だけで棲みつくことはありません。

10~20匹程度、多いと200匹もの集団で巣を形成します。

そのため、自宅に棲みつかれた場合は1つや2つだけではなく、大量のフンが発生します。

一例として、雨どいの中にアブラコウモリがいる場合、端から端までフンでびっしりと埋まるほどです。

多くのフンを自宅の周辺で見かけるのであれば、アブラコウモリが棲みついている可能性を疑いましょう。

外壁に白い汚れがある

アブラコウモリは、巣の中とその周辺に尿を撒き散らします。

巣に帰るとき、外壁に尿が付着することがあり、それが白い汚れとなってこびりついてしまうのです。

鳥のフンとよく似ていますが、黒い塊や汚れが混じっていないのがアブラコウモリの尿の特徴。

白い液だれのような汚れが外壁に付着している場合、アブラコウモリが自宅に棲みついているかもしれません。

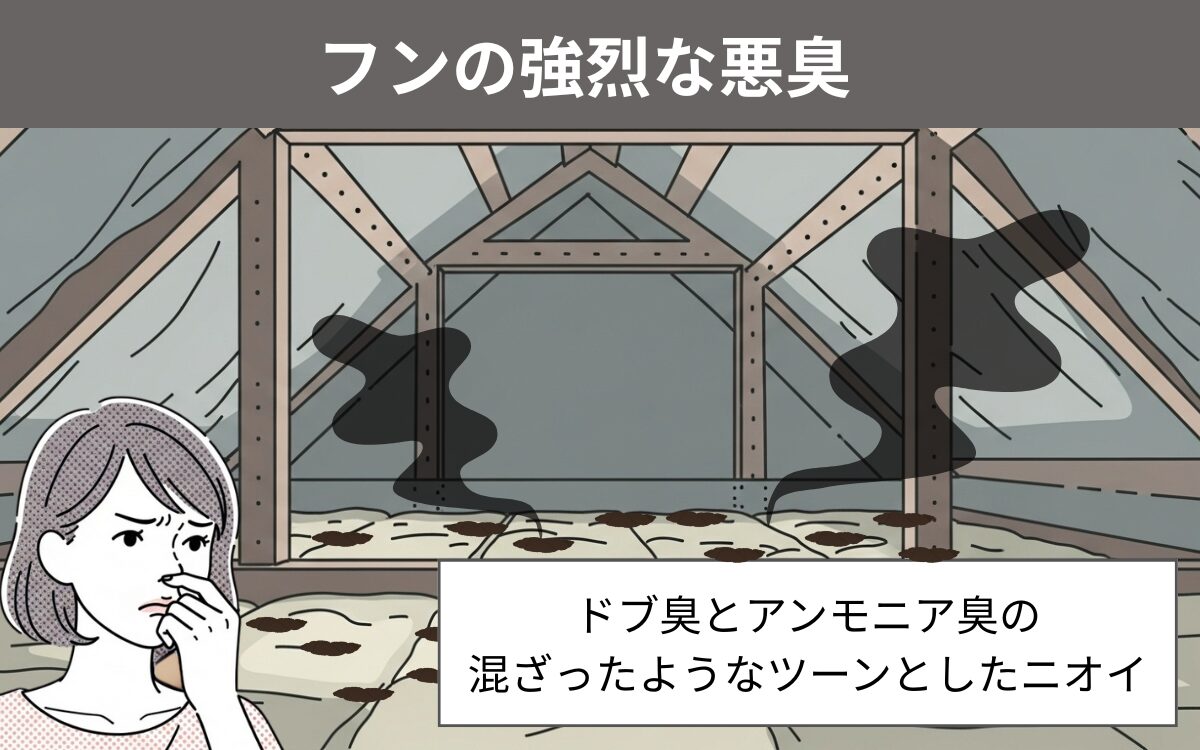

ツーンとした悪臭がする

アブラコウモリのフンは独特のニオイを放ちます。

ドブの臭さとアンモニア臭の混ざった、ツーンとしたニオイと例えられます。

屋根裏や軒下の近く、雨戸やシャッターの隙間から悪臭を感じた場合は、アブラコウモリが棲みついているかもしれません。

特に、梅雨時期から秋にかけて、気温と湿度が上がるとニオイが強まります。

前述のとおり、アブラコウモリは集団で巣を作るために、排泄するフンも大量です。

ニオイが強烈であればあるほど、多くのアブラコウモリが棲みついている可能性があります。

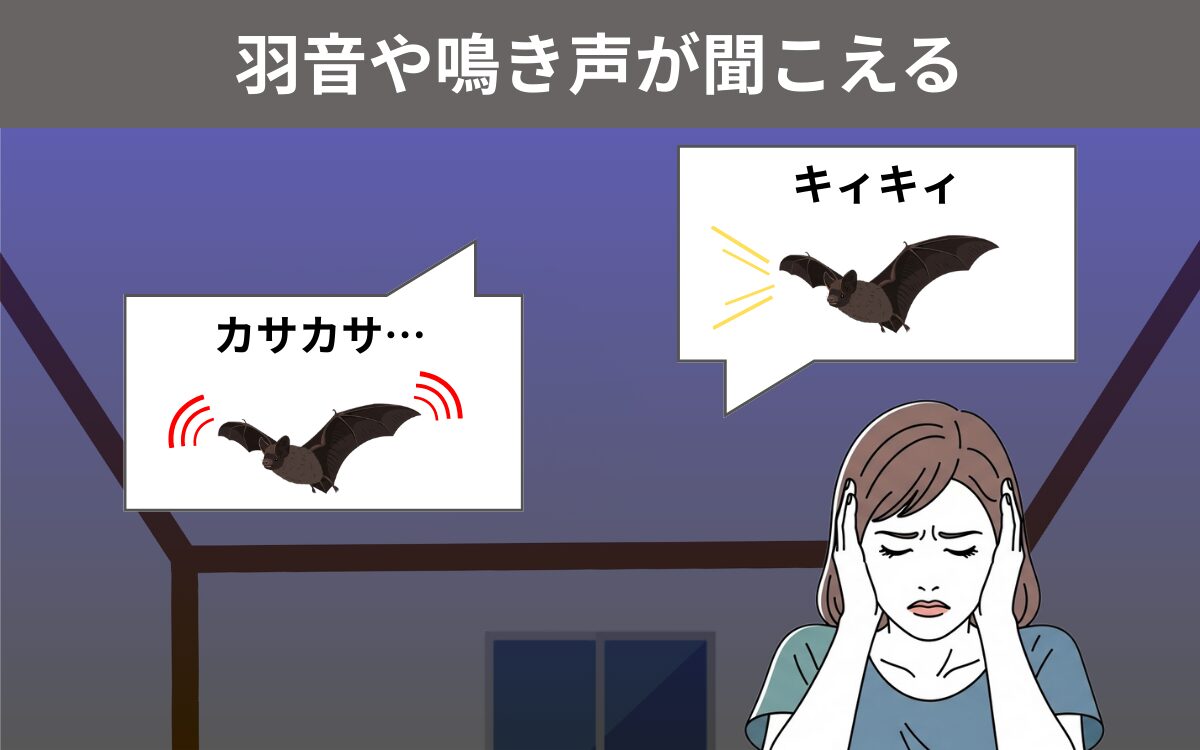

「カサカサ」「キィキィ」という音が聞こえる

アブラコウモリが巣の中で飛び回ると「カサカサ」という音が聞こえることがあります。

また、基本的に鳴き声は発しませんが危険を察知したときに「キィキィ」と声をあげることも。

小さなアブラコウモリ数匹が飛んだり鳴いたりしても大した音は聞こえませんが、はっきりと「カサカサ」「キィキィ」という音が耳に届いたらすでに多くのアブラコウモリが棲みついているかもしれません。

アブラコウモリは夜行性のため、夜間に天井や雨戸、シャッター、換気口など家のどこかから音が聞こえる場合は棲みつかれている可能性が高いでしょう。

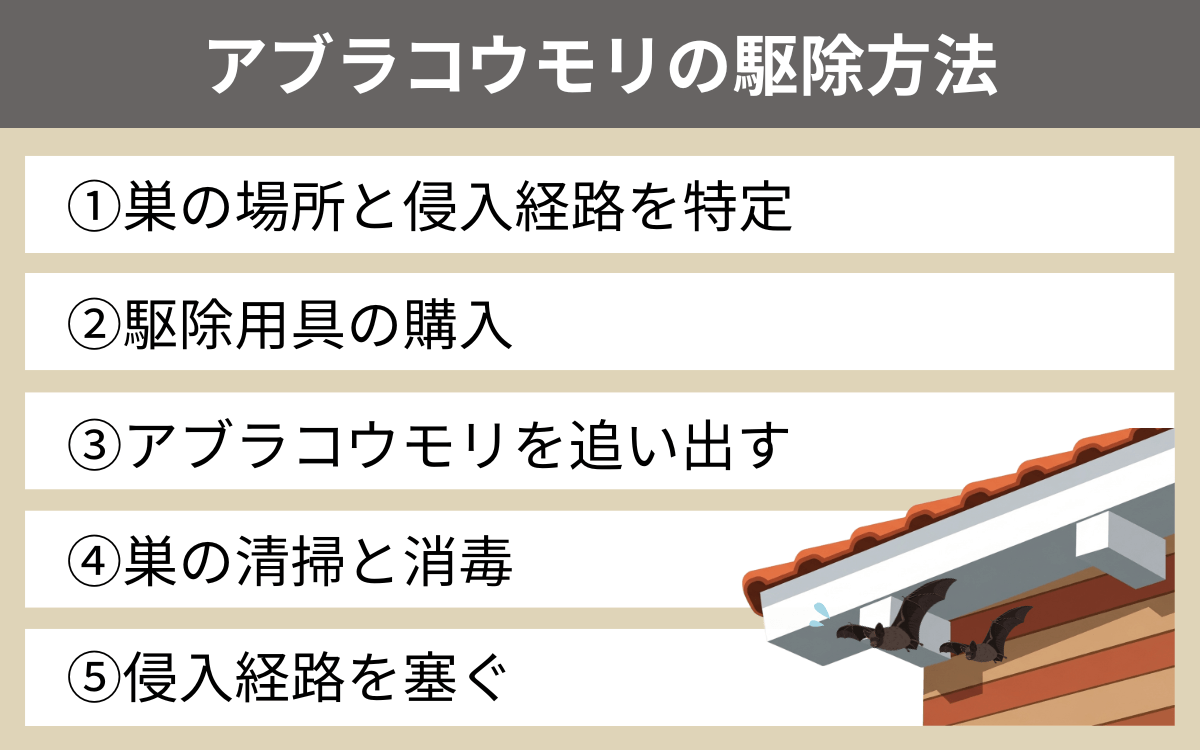

アブラコウモリが棲みついた場合の駆除方法

自宅にアブラコウモリが棲みついている場合、駆除する必要があります。

しかし、アブラコウモリは「鳥獣保護管理法」によって保護されているため、殺傷と捕獲はできません。

殺したり捕まえたりすると、100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科せられます。

アブラコウモリを自宅から一掃するには、傷つけずに「追い出す」しかないのです。

駆除手順①巣の場所と侵入経路を特定

まずは巣の場所と侵入経路を特定します。

こちらで紹介した、屋根裏や雨どいの中、室外機のダクト内、雨戸の戸袋などにアブラコウモリは棲みつきます。

フンが落ちている周辺から侵入していることが多いため、たとえば雨戸近くで多くのフンを見かけるのであれば、戸袋やその周辺に棲みついている可能性が高いです。

前述した侵入経路を参考に、アブラコウモリが活動している夜間帯に疑わしい場所を確認してみると良いでしょう。

駆除手順②駆除用具の購入

巣の場所と侵入経路がわかったら、駆除用の道具を購入します。

主に必要なものは以下のとおりです。

侵入経路を塞ぐための道具は、巣の場所と侵入経路にあわせて必要なものを用意しましょう。

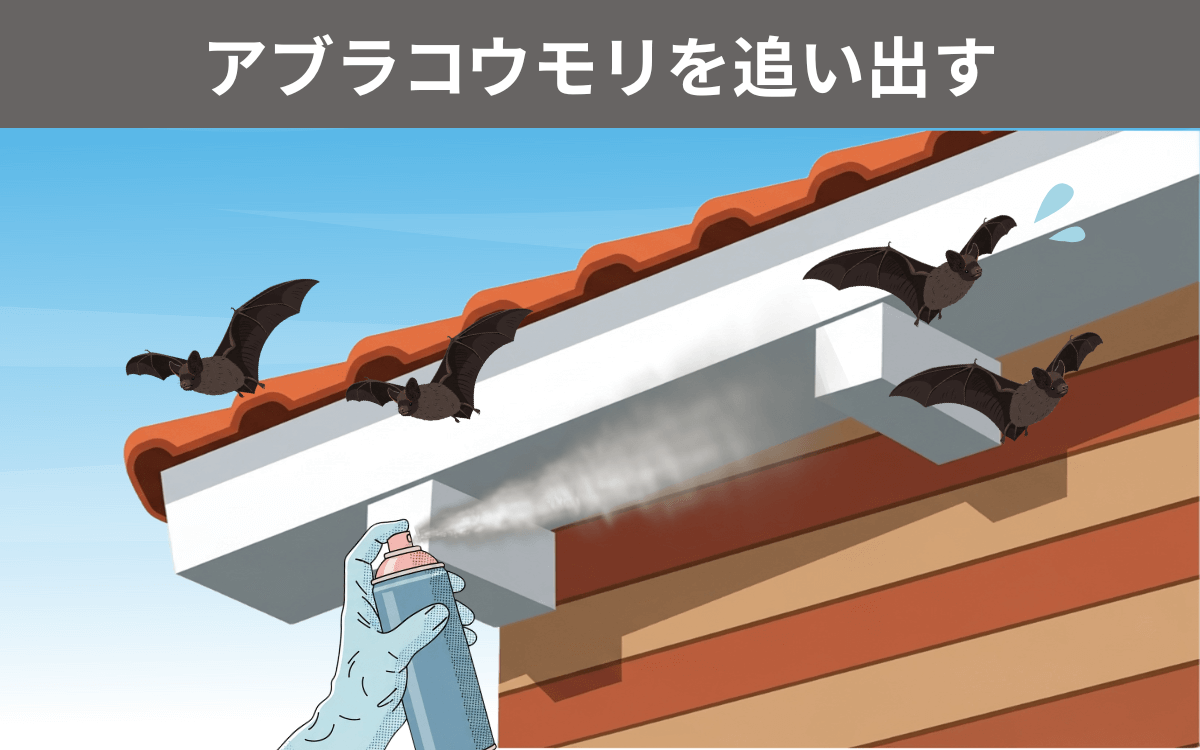

駆除手順③アブラコウモリを追い出す

道具を用意したらいよいよ駆除です。

忌避スプレーを侵入経路の隙間から噴射し、巣の中にいるアブラコウモリを追い出します。

コウモリは10匹から最大で200匹程度の集団で棲みつくことがあり、小さな隙間からわらわらと姿を現し、勢いよく外へ飛び出します。

身体は小さいですが、大量に這い出して来る様子は気持ちが悪く、飛ぶスピードも思いのほかはやいため、慣れていない方は恐怖を感じるでしょう。

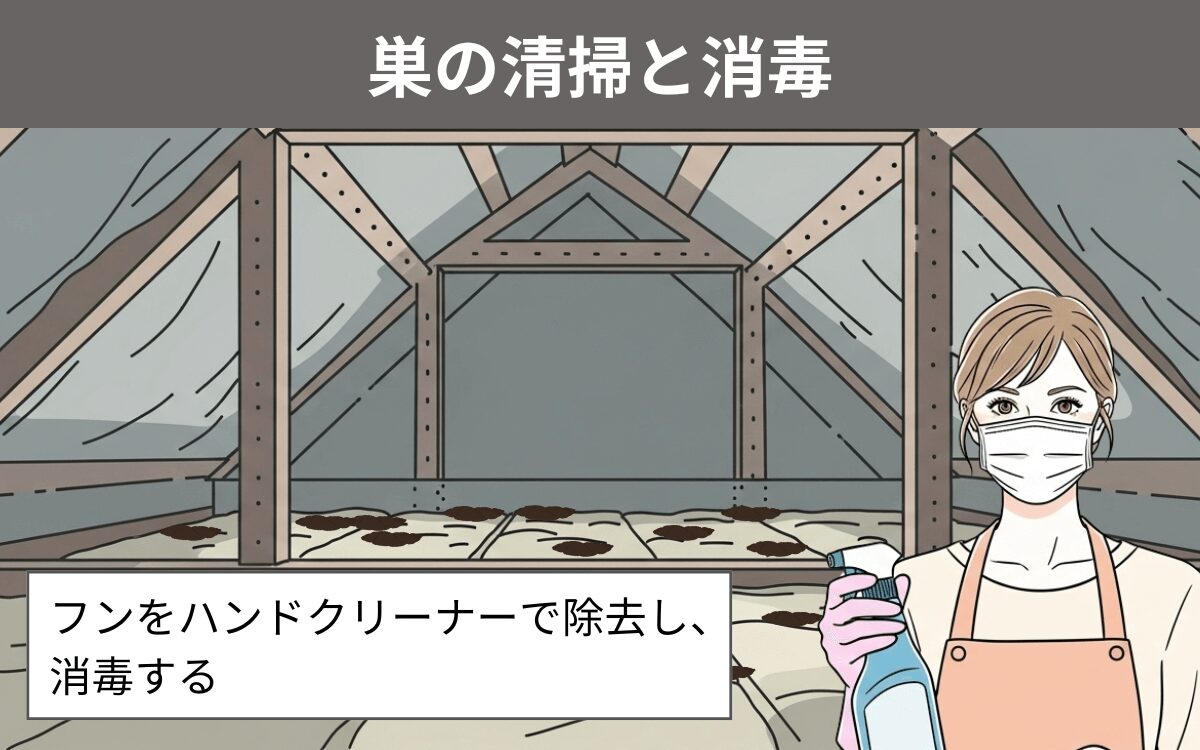

駆除手順④巣の清掃と消毒

アブラコウモリをすべて追い出したら、巣の中を清掃および消毒します。

巣にはおびただしい数のフンが溜まっているため、ハンドクリーナーを使って除去した後に消毒液を雑巾に噴きかけて、一面を拭きます。

直接消毒液を噴きかけると糞尿が舞うおそれがあるためなるべく控えましょう。

ゴキブリをはじめとした害虫が潜んでいる可能性があるため、殺虫剤も用意しておくと安心です。

駆除手順⑤侵入経路を塞ぐ

巣の清掃と消毒が終わったら、侵入経路を塞ぎます。

アブラコウモリは帰巣本能が強いため、一度棲みついた場所に帰ってくることがあります。

そのため、再来しても侵入されないように隙間を塞いでおかなければなりません。

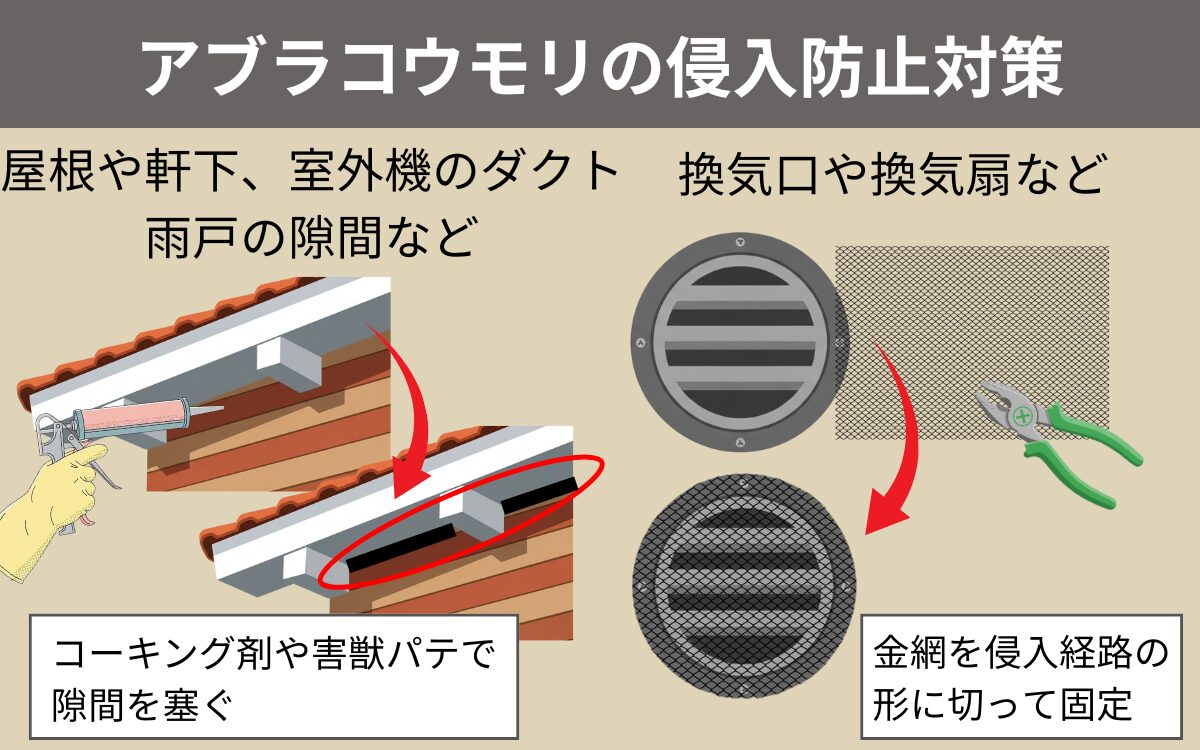

屋根や軒下、シャッター隙間の隙間にはコーキング剤や害獣パテを、換気口や換気扇には金網を使用して侵入対策をしましょう。

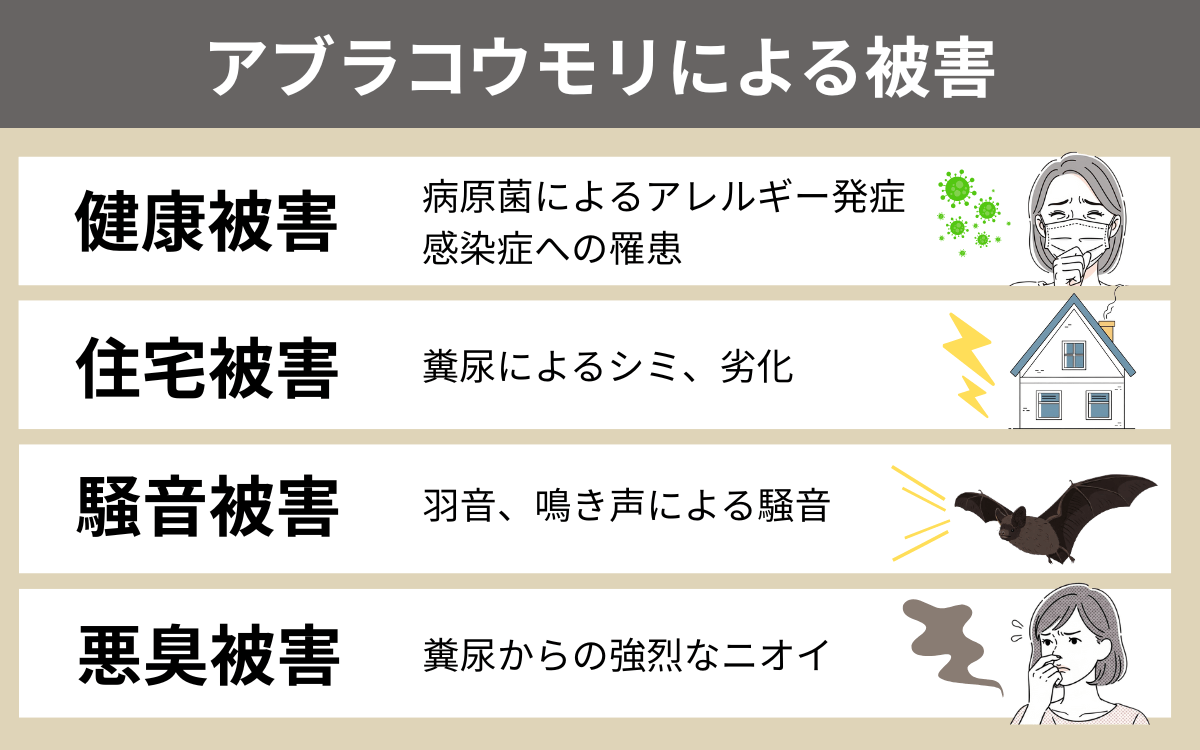

アブラコウモリは人間にとってこんなに危険!

アブラコウモリが棲みつくことにより、住民の健康や家屋の耐久性を脅かします。

単純に「家に棲みつかれて気持ちが悪い」と不快感を抱くだけでは済みません。

・アレルギー発症・感染症にかかるリスクがある

・家屋の汚れや劣化につながる

・フンや尿により悪臭がひどくなる

・深刻な騒音被害につながる

アレルギー発症・感染症にかかるリスクがある

アブラコウモリのフンは乾燥していて崩れやすく、空気に混じって菌が建物内に飛び散ることがあります。

吸い込んでしまうと菌に含まれるカビによって鼻炎や咳、皮膚炎などのアレルギー症状を発症するケースも。

特に小さなお子様、ご高齢の方、免疫力が低い方は注意が必要です。

加えて、アブラコウモリは感染症を媒介する可能性があります。

以下は、過去にコウモリから人間への感染が確認された感染症の一例です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

9.6% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

重症化して肺炎や意識障害を発症させる感染症があり、特に狂犬病は罹患してしまうと必ず死に至る非常に危険な病気です。

狂犬病は現在ほとんど日本では確認されていませんが、2020年に海外から持ち込まれた事例がありました。

万が一の被害を防ぐためにも、アブラコウモリが自宅に棲みついても、身体やフンに直接触らないようにしましょう。

家屋の汚れや劣化につながる

アブラコウモリの糞尿で、家屋が劣化したり腐食したりすることがあります。

たとえば、屋根裏に棲みつかれた場合、尿によって天井にシミができ、そのまま放置しておくと建材が劣化します。

建材が劣化すると、天井に穴があいて雨漏りしたり、腐食した木材を求めてシロアリが寄ってきたり、築年数が古い家の場合は倒壊してしまったりするリスクも。

大規模地震が発生した場合にも、自宅が崩れやすくなってしまうでしょう。

そのほか、雨戸の戸袋やシャッターに棲みつかれた場合は、大量のフンによって開閉に支障をきたすだけではなく、腐食やサビが発生する可能性があります。

深刻化すると雨戸やシャッターを取り替えなければならず、一般的な雨戸なら1枚数万円、サッシごと交換したり電動シャッターを使っていたりする場合は数十万円もの費用がかかります。

フンや尿により悪臭がひどくなる

アブラコウモリは集団で巣を形成するため、糞尿が大量に発生します。

「そこまでニオイは気にならないし放っておいても問題ないだろう」と思っていると大変です。

アブラコウモリの寿命は3~5年程度、1年で1~4匹の子どもを産みます。

棲みついた当初に10匹だったとしても、1年後に20~40匹、2年後に40~160匹に増えるかもしれません。

その分排巣の中や侵入経路の周辺に糞尿が溜まり、とてつもない悪臭を放ちます。

自分や家族が不快な思いをするだけでなく、ベランダや外の室外機にフンを撒き散らされると、近隣から苦情を受ける可能性もあります。

深刻な騒音被害につながる

アブラコウモリは小さな動物のため、1匹だけ羽ばたいたり鳴き声をあげたりしてもあまり気にならないでしょう。

しかし、数十匹単位のアブラコウモリが一斉にカサカサと飛び回ると、ひどい騒音が発生します。

アブラコウモリは夜行性のため、人間が寝静まった後に活発に行動します。

ゆっくりと眠ろうとしたのに、アブラコウモリの集団のせいで安眠できない可能性があります。

小さなお子様がいる家庭であれば、せっかく苦労して寝かしつけたのにアブラコウモリが動き回る音で目が覚めてしまい、また寝かしつけるまでに時間がかかる、なんてことも。

安心して夜を過ごすためにも、アブラコウモリに棲みつかれた場合は早急に駆除しましょう。

アブラコウモリを家に寄せ付けないためには?

アブラコウモリに棲みつかれると、アレルギーや感染症の発症、家屋の劣化、騒音や悪臭など、多くの被害に見舞われるリスクがあります。

自宅近くに雑木林や河川、水田などアブラコウモリのエサが豊富な場所がある方は、「自分の家に寄ってきて、棲みつかれたらどうしよう」と不安を感じるでしょう。

できるだけの対策を講じて、アブラコウモリが自宅に寄り付かないようにしたいものです。

自宅にアブラコウモリを寄せ付けないための対策は以下の4つです。

・家の隙間を塞ぐ

・置き型の忌避剤を置く

・超音波を発生させる

・ハッカ油・スプレーを使う

家の隙間を塞ぐ

アブラコウモリは1~2cmのわずかな隙間から民家に侵入します。

もう一度、アブラコウモリが入り込みやすい場所を確認してみましょう。

上記の図で紹介した場所の隙間を塞ぐと、アブラコウモリは家に入り込めません。

場所によって塞ぐために使う道具と方法が異なります。

たとえば、屋根や軒下の隙間など、塞いでも生活に問題がないところに関してはコーキング剤や害獣パテで隙間を埋めましょう。

チューレスねずばんパテ|住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

一方で、換気口など完全に塞いでしまうと生活に支障がでる場所については、網目の細かい金網などの防部剤を使用しましょう。

金網を侵入経路の形にあわせてペンチで切り、コーキング剤で周囲を固定します。

置き型の忌避剤を置く

コウモリの忌避剤には、スプレータイプだけでなく置き型タイプがあります。

アブラコウモリが苦手なニオイを発し、巣を作りやすい場所や侵入経路近くに置くだけでアブラコウモリを追い払える優れものです。

ただし、持続効果は2ヶ月程度の忌避剤が多いため、定期的な交換が必要です。

超音波を発生させる

アブラコウモリをはじめとするココウモリが、仲間とコミュニケーションをとったり獲物との距離を測ったりする際に使うのが超音波。

その超音波を阻害する音波を発すると、アブラコウモリは嫌がって近づかなくなります。

コウモリ以外にも超音波を嫌う害獣や害鳥は多く、対策用に機器が販売されています。

ハッカ油・スプレーを使う

アブラコウモリはハッカのニオイを嫌がります。

そのため、巣を作られやすい場所や侵入経路にハッカ油やスプレーを撒いておくと、アブラコウモリ対策への効果が見込めます。

また、ハーブのニオイも苦手であるため、ベランダや庭で栽培するのも効果的です。

ただし、ハーブは非常に繁殖力が強く、庭に直接植えるとあっという間に大量に育ってしまいます。

ハーブを栽培する際は、プランターや植木鉢に入れましょう。

エサ目的でアブラコウモリが家に寄り付かないようにするには?

アブラコウモリは、雑木林や河川、水田など自然の多い場所にエサを求めて飛来し、食後のねぐらとして民家に侵入します。

民家の家庭菜園や庭にも昆虫は発生しますが、雑木林や河川、水田よりも圧倒的に数は少ないため、エサを目的にアブラコウモリが民家を訪れる可能性は低いといえるでしょう。

とはいえ、念には念をいれて対策したい方のために、自宅でできるアブラコウモリのエサ発生の防止方法を紹介します。

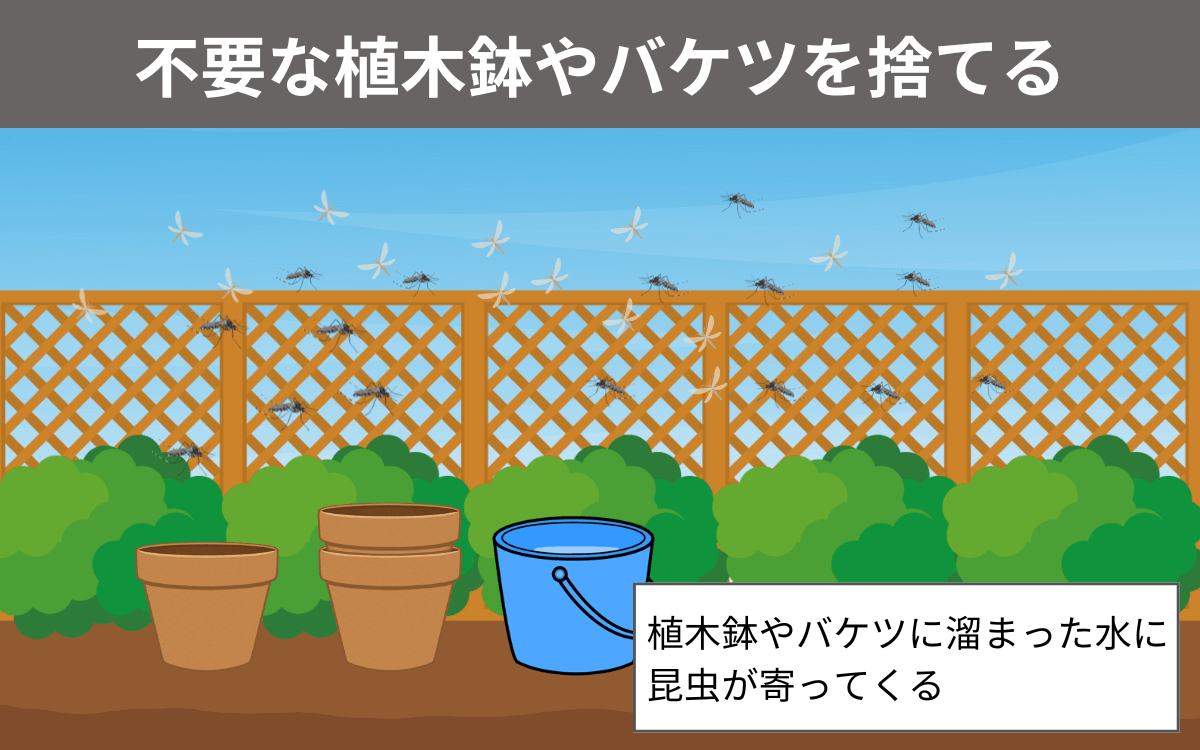

・不要な植木鉢やバケツを捨てる

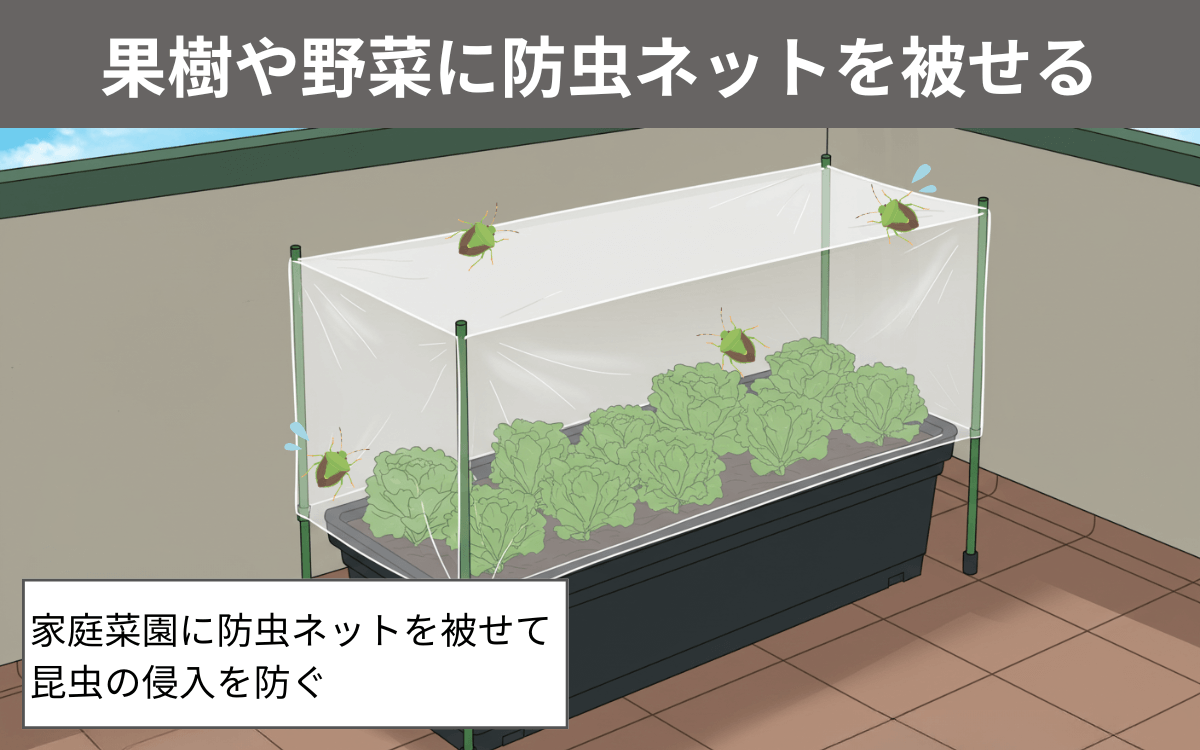

・果樹や野菜に防虫ネットを被せる

・定期的に草むしりをする

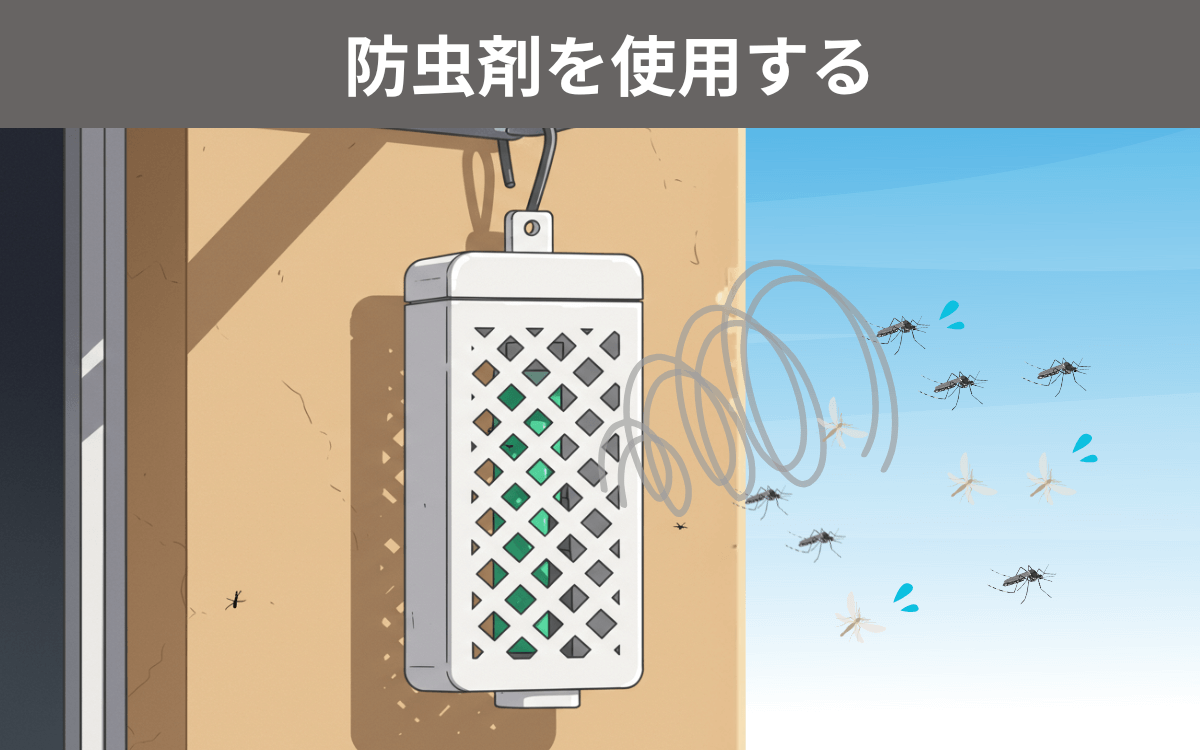

・防虫剤を使用する

・外灯をLED電球に変える

・ベランダの排水口を掃除する

・クモの巣をこまめに除去する

不要な植木鉢やバケツを捨てる

蚊やユスリカは水場に多く発生します。

庭やベランダに水が溜まっていると、産卵のために蚊やユスリカが訪れる可能性があります。

使っていない植木鉢やバケツを放置したままにしておくと雨水が溜まるため、不要なものは速やかに処分しましょう。

果樹や野菜に防虫ネットを被せる

ベランダや庭で家庭菜園をしていると、昆虫が寄ってくることがあります。

トマトやナス、ピーマンなどの葉の裏に、アブラコウモリの好物であるカメムシが卵を産み付けるケースも。

1mm程度の小さな白い卵が、いくらのように固まって付着していたら、それがカメムシの卵の塊です。

カメムシは、アブラコウモリが寄り付く以外にも耐え難い悪臭を放つ害虫のため、家庭菜園をしている方は防虫ネットを被せて対策しましょう。

定期的に草むしりをする

自宅に庭がある方、ベランダで花や果樹、野菜を育てている方は、こまめに草むしりをしましょう。

雑草が増えると昆虫が棲みつきやすくなります。

庭が広く手で草を除去するのが難しい場合は、除草剤の使用がおすすめです。

ただし、大切に育てている花を枯らしてしまったり、隣の家の植物に影響を与えてしまったりする可能性があるため、使う際は十分に気をつけましょう。

防虫剤を使用する

防虫剤を使っての昆虫対策も効果的です。

蚊やユスリカには「虫コナーズ」などベランダや玄関に吊るしたり置いたりする防虫剤が効きます。

そのほか、カメムシに特化した防虫剤など、特定の昆虫を集中的に防ぐものもあるため、併用するとより強力に昆虫の侵入を防止できるでしょう。

外灯をLED電球に変える

自宅の外灯を白熱電球からLED電球に変更すると昆虫が寄り付きにくくなります。

外灯の周りを小さな昆虫がぶんぶんと飛び回っている光景を見たことがある方は多いと思います。

なぜ外灯に集まっているのかというと、白熱電球が発する紫外線に引き寄せられているためです。

しかし、LED電球の光には紫外線が含まれておらず、昆虫が寄ってきません。

近年は新築時からLED電球を使っている民家が増えていますが、玄関などの外灯が白熱電球の場合はLED電球に変えると昆虫もアブラコウモリも集まりにくくなるでしょう。

なお、電気代の観点から見ても白熱電球よりLED電球のほうが節約できます。

白熱電球の1時間の電気代が約1.8円なのに対して、LED電球は約0.2円。約9分の1に電気代が抑えられます。

ベランダの排水口を掃除する

意外と見落としがちなのがベランダの排水口です。

排水口は雨水や汚れを排水するために取り付けられていますが、掃除をせずに放っておくと落ち葉やホコリが溜まって詰まってしまいます。

詰まった排水口に水が溜まり、蚊やユスリカが寄り付きやすくなるのです。

また、アブラコウモリはベランダの隙間から侵入することがあります。

ベランダの排水口に水が溜まって昆虫が発生していると、エサを食べてすぐにねぐらに入り込める最高の環境をアブラコウモリに提供する羽目に。

なかなか億劫な作業ではありますが、定期的にベランダの排水口を掃除して水を溜めないようにしましょう。

クモの巣をこまめに除去する

クモの巣をこまめに片づけることも、アブラコウモリのエサを発生させないために重要です。

クモは、粘着性のある糸を使って巣を作り、エサを捕えます。

捕食対象はアブラコウモリと同じく小さな昆虫ばかり。

つまり、クモが集めた昆虫を求めてアブラコウモリが民家に寄りつく可能性があるのです。

玄関やベランダなどでクモの巣を見つけたら、速やかに除去しましょう。

また、以下のようなクモの巣を予防する商品を使うと、巣作りを防止できるため、「クモの巣なんて気持ち悪くて片づけられない」という方におすすめです。

まとめ

コウモリのエサの種類とその生息場所、コウモリを家に寄せ付けない方法について解説しました。

オオコウモリとココウモリではエサが異なり、オオコウモリは果実や花を、ココウモリは昆虫を主食としています。

私たちの一番身近に生息しているのはココウモリの一種であるアブラコウモリで、蚊やユスリカ、コガネムシなど日常的によく見かける昆虫を食べて生活しています。

アブラコウモリが採餌をするのは、雑木林や河川、水田など自然の多い場所。

自然が多いといっても、住宅街の中によくある場所ばかりで、エサでお腹を満たしたアブラコウモリは近くの民家に棲みつくことがあります。

アブラコウモリが棲みつくと、さまざまな被害にあうリスクがあるため、近所に雑木林や河川、水田がある場合は、アブラコウモリを寄せ付けない対策をしておくと安心です。

もしアブラコウモリが棲みついた場合は正しい手順で駆除を行いましょう。

「自分でコウモリを駆除する勇気がない」「近くに川があるから、駆除してもまた棲みつくんじゃないか」と不安を感じた場合は、専門のプロへの駆除依頼をおすすめします。

害虫害獣コンシェルジュは経験豊富な知識と確かな技術で徹底的にアブラコウモリを追い出し、侵入対策までばっちり対応してくれるプロの紹介をしています。

近所に昆虫の生息場所がある環境で、自分でアブラコウモリ駆除や対策を行うのが不安なら、プロに依頼したほうが手間なく安心を手に入れられます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...

-

オオコウモリの生態を解説!日本や世界に生息する種を紹介

- コウモリ

世界には約1,400種ものコウモリが生息しており、翼を広げると約1~2mにも及ぶオオコウモリという種...

-

ルーセットオオコウモリ徹底ガイド!生態と販売価格も解説

- コウモリ

ルーセットオオコウモリは、キツネやイヌのような顔をしていて、毛並みがふさふさとしていているオオコウモ...

-

駆除したコウモリが戻ってくる!?再来の悲劇

- コウモリ

自宅に棲みついたコウモリを駆除して、侵入経路も塞いだのに、また姿を見かけるようになって不安を抱いてい...