コウモリの寿命は意外と長い!放置が危険な理由と対策方法

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

家にコウモリが棲みついていて、なかなかいなくならずに困っていませんか。

「放っておけばいつか寿命を迎えるんじゃないか」と考える方もいるかもしれませんが、コウモリは意外と長生きする動物です。

寿命を迎えるのを待つ前に駆除しないと、あなたの健康や自宅に深刻な被害をもたらす危険があります。

この記事では、家に棲みつくコウモリの寿命と、放って置いた場合の危険性、正しい駆除の方法について詳しく解説します。

・コウモリと他の動物の寿命

・コウモリを放置すると危険な理由

・コウモリの駆除方法とベストな時期

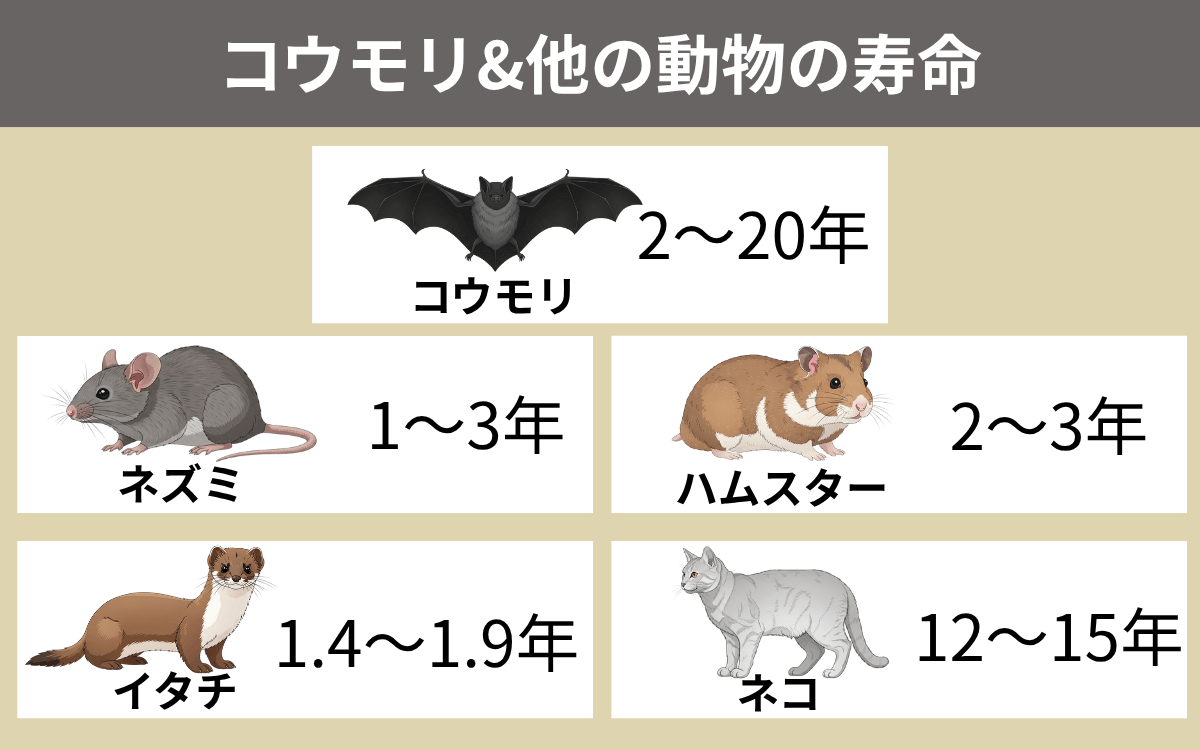

【寿命の違い】コウモリ&他の動物たち

まずはコウモリと他の動物たちの寿命を解説します。他の動物たちと比較すると、コウモリの寿命が長いことがわかるでしょう。

| 動物名 | 寿命 |

| コウモリ | 2~20年 |

| ネズミ | 1~3年 |

| イタチ | 1.4~1.9年 |

| ハムスター | 2~3年 |

| ネコ | 12~15年 |

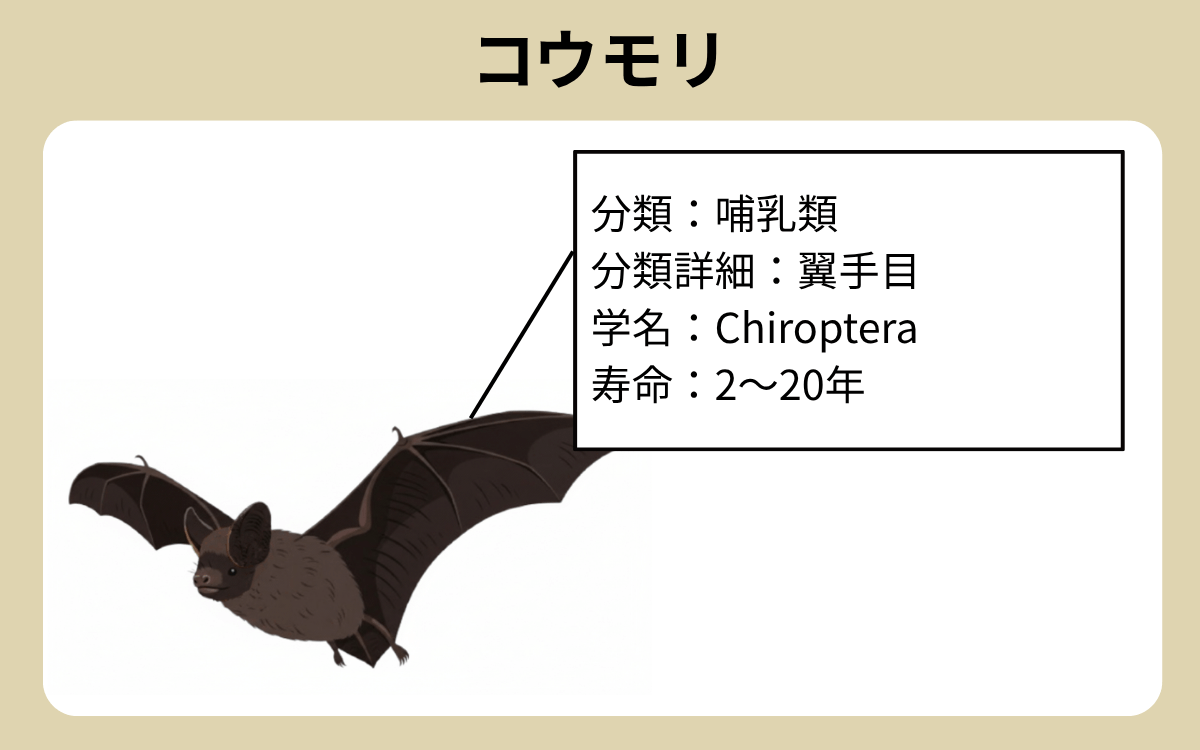

コウモリ

<コウモリの基本情報>

| 分類 | 哺乳類 |

| 分類詳細 | 翼手目 |

| 学名 | Chiroptera |

| 寿命 | 2~20年 |

コウモリは鳥のように空を飛びますが、哺乳類に分類されます。

哺乳類は全世界に約6,500種生息しており、そのうちおよそ1,300種がコウモリです。

全体の5分の1を占めるほど多くの品種が存在します。

大きく分けると、小型の「ココウモリ」と、大型の「オオコウモリ」の2系統に分類されます。

コウモリの中には驚くほど長生きする品種がいます。

飼育下では20年以上生きる例もあり、ココウモリの1種であるキクガシラコウモリは35年以上という記録も。

オオコウモリも野生で15年、飼育下では30年を超えるケースが報告されています。

オオコウモリ

オオコウモリは、ココウモリに比べて体が大きく、亜熱帯など暖かい地域を中心に生息しています。

体長は20〜30㎝ほどで、翼を広げると40~60cmにもなり、迫力を感じるでしょう。

中には、翼を広げると2mにも達するフィリピンオオコウモリという巨大種が存在し、自然界で強い存在感を放っています。

視力と嗅覚が発達していることが特徴で、果実、花、葉などを視認しつつニオイで感知し食すのが特徴です。

樹木の枝や洞窟に棲みつき、大きな群れを作ることがあり、夜行性だけでなく昼行性のコウモリも存在します。

外見は大きな目と小さな耳を持った犬のような顔立ちをしており、愛らしい姿からペットとしても人気を集めています。

ココウモリ

ココウモリは世界中に広く分布しており、私たちの身近な環境にも生息しています。

体長は5〜10㎝ほどと小型で、主に田んぼなどで作物を荒らす蚊やユスリカ、カメムシ、コガネムシなどの昆虫を捕食。

害虫駆除の役割も担うために、「益獣」として評価されることも少なくありません。

視力は弱いものの、超音波を使って暗闇でも物体との距離をはかり、正確に獲物を見つけ出します。

夜行性で、日中は屋根裏や洞窟などの暗く安全な場所に潜み、夜になると活発に飛び回るのが特徴です。

目は小さいですが、耳は大きく、鼻には鼻葉と呼ばれるひだがあり、超音波の方向をコントロールする重要な器官です。

独特な姿と高度な感覚機能は、ココウモリならではの特徴といえるでしょう。

ネズミ

<ネズミの基本情報>

| 分類 | 哺乳類 |

| 分類詳細 | げっ歯目ネズミ科 |

| 学名 | Muridae |

| 寿命 | 1~3年 |

ネズミは哺乳類の中のげっ歯目に属し、リスやヤマアラシなどと同じグループに入ります。

全世界に1,000~1,800種ほど存在し、主にクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミが頻繁に民家に姿を現します。

雑食性で人間の食べ物やペットフード、昆虫まで幅広く食べ、体重の4分の1程度にあたる量を1日で摂取することも。

ネズミは寿命が短く、1~3年ほどしか生きられません。

特に、ハツカネズミは体が小さく天敵も多いため、野生では1年未満で命を落とすこともあります。

しかし、その一方で繁殖能力は非常に高く、1年に何度も出産できます。

短い寿命を補うかのように繁殖するスピードが早いのです。

種類別の平均寿命は以下のとおりです。

| 種類 | 平均寿命 | 妊娠期間 | 一度に出産できる数 |

| ドブネズミ | 2~3年 | 約24日 | 約5~8匹 |

| クマネズミ | 1~2年 | 約23日 | 約5~6匹 |

| ハツカネズミ | 1~2年 | 約20日 | 約6~8匹 |

体の大きさに比例して寿命が長くなる傾向があります。

イタチ

<イタチの基本情報>

| 分類 | 哺乳類 |

| 分類詳細 | 食肉目イタチ科 |

| 学名 | Mustela |

| 寿命 | 1.4~1.9年 |

イタチは小型の哺乳類で、約30cmの胴長の体に丸い目や小さな耳、フサフサの毛並みを持った可愛らしい見た目をしています。

コウモリと同じく夜行性です。

主に河川や雑木林など昆虫が豊富な場所に生息していますが、人間の家に棲みつくこともあります。

イタチは、野生での寿命が約1.4年と非常に短命です。飼育下では平均1.9年と寿命が延びます。

繁殖は一般に年1回で、3~5月に交尾し、ほぼ1か月後に1~10頭の子を出産。

屋内で食べ物を荒らしたり騒音を立てたりすることから害獣扱いされています。

ハムスター

<ハムスターの基本情報>

| 分類 | 哺乳類 |

| 分類詳細 | げっ歯目キヌゲネズミ科 |

| 学名 | Mesocricetus auratus ※ゴールデンハムスターの場合 |

| 寿命 | 2~3年 |

ハムスターは手のひらサイズで愛らしく、ペットとして人気の小動物です。

ゴールデンハムスターやジャンガリアンハムスターなど品種によって頬袋や尾の特徴が異なります。

夜行性で、ハムスターの寿命は全体的に短く、平均2~3年ほどしか生きられません。

ごく稀に4年半生きた例も記録されていますが、多くの個体は数年で生涯を終えます。

ハムスターは品種による寿命の差が小さいため、飼育環境や健康管理が寿命を左右するといえるでしょう。

飼う際は単独飼育が基本で、室内の温度管理を徹底するほか、回し車や給水器を用意し、運動スペースを整備する必要があります。

野生では乾燥地帯に巣穴を作り夜間のみ活動します。

5~10℃を下回ると冬眠に入ってしまうことがあるため、安定した室温を確保する必要があります。

適温は20〜26℃とされ、湿度は40〜60%に維持することが飼育するうえで大切です。

頻繁に触るとストレスになってしまうため、身体に触りすぎず給餌や清掃を継続すれば健康で長生きしやすくなるでしょう。

ネコ

<ネコの基本情報>

| 分類 | 哺乳類 |

| 分類詳細 | 食肉目裂脚亜目ネコ科 |

| 学名 | Felis catus ※イエネコの場合 |

| 寿命 | 12~15年 |

ネコは家庭で人気のあるペットです。犬のように群れで行動せず、単独行動を好み、命令や無理強いを嫌う傾向があります。

気まぐれと表現されるとおり、自分の都合で行動する姿が魅力でもあります。

飼い主に合わせるのではなく、自分のペースを貫く生活をしているのが特徴です。

ネコの平均寿命は15.45歳とされています。

長寿の背景には医療やフード、生活環境の進歩があり、2024年までのデータでは、2010年以来寿命が延び続けています。

また、外に出るネコは平均13.57歳に対し、完全室内飼いでは16.13歳と大きな差が確認されています。

事故や感染症といった外的リスクを避けられる点が大きな要因です。

野良猫の平均寿命は3〜5年ほどと短く、飼い猫に比べて短命です。

屋外では交通事故や感染症、飢えなどの危険が常に付きまとい、命を落とすリスクが高いのが現実です。

飼育環境の整備が、ネコの健康と寿命を守ることが可能になります。

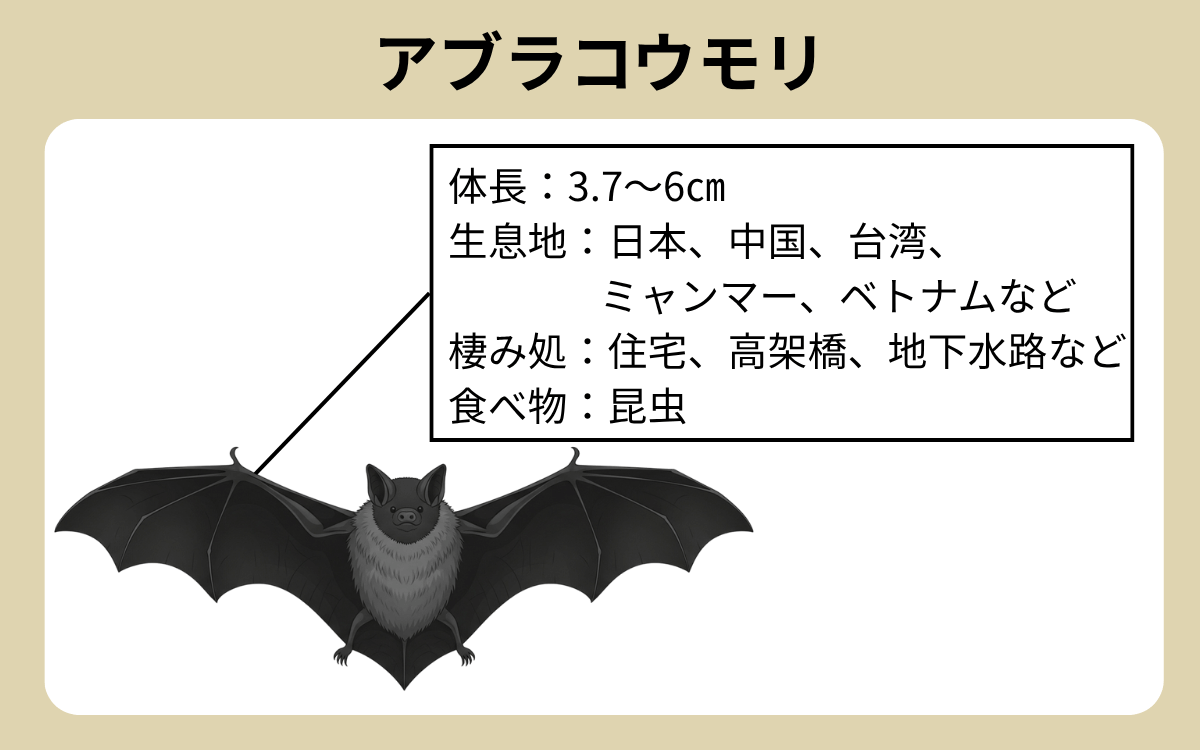

家に棲みつくのは「アブラコウモリ」

先述のとおり、家に棲みつくコウモリの種類はアブラコウモリです。アブラコウモリとはどんなコウモリなのでしょうか。

アブラコウモリの大きさや生息地を詳しく紹介します。

| 体長 | 3.7~6㎝ |

| 生息地 | 日本(北海道は南部のみ) 中国(南部・東部・中部) 台湾、ミャンマー(北部) ベトナム(北部・中部)など |

| 棲み処 | 住宅(屋根裏、戸袋、軒下など) 高架橋 地下水路 など |

| 食べ物 | 昆虫 (蚊、カメムシ、ユスリカ、ゲンゴロウ、 コガネムシ、アリなど) |

身体の大きさ

アブラコウモリは小柄な体を持つ哺乳類で、体長は約5cm、体重は約10gしかありません。

その小ささを活かし、数cmの隙間から住宅内に侵入することが可能です。

夜行性で昼間はおとなしいものの、夜になると活発に飛び回ります。

屋根裏や軒下など、雨風を避けられる狭くて暗い場所をみつけると、そこを住処にして定着します。

体の小ささが家に棲みつく要因といえるでしょう。

生息地と棲み処

アブラコウモリは日本全国のほぼ全域に生息し、自然豊かな雑木林や河川だけでなく、都市部でも見かけることがあります。

暗く、気温や湿度が安定した場所を好み、天敵から身を隠せるない安全な場所にねぐらを作ります。

屋根裏や軒下、床下、雨戸の戸袋などが主な棲み処です。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

気が付くと家中アブラコウモリだらけ!?増殖する理由

家にアブラコウモリが棲みついても、そのうちいなくなると考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、アブラコウモリを放置していると増殖する可能性があります。

ここでは、アブラコウモリが増殖する理由をみていきましょう。

寿命は約3~5年

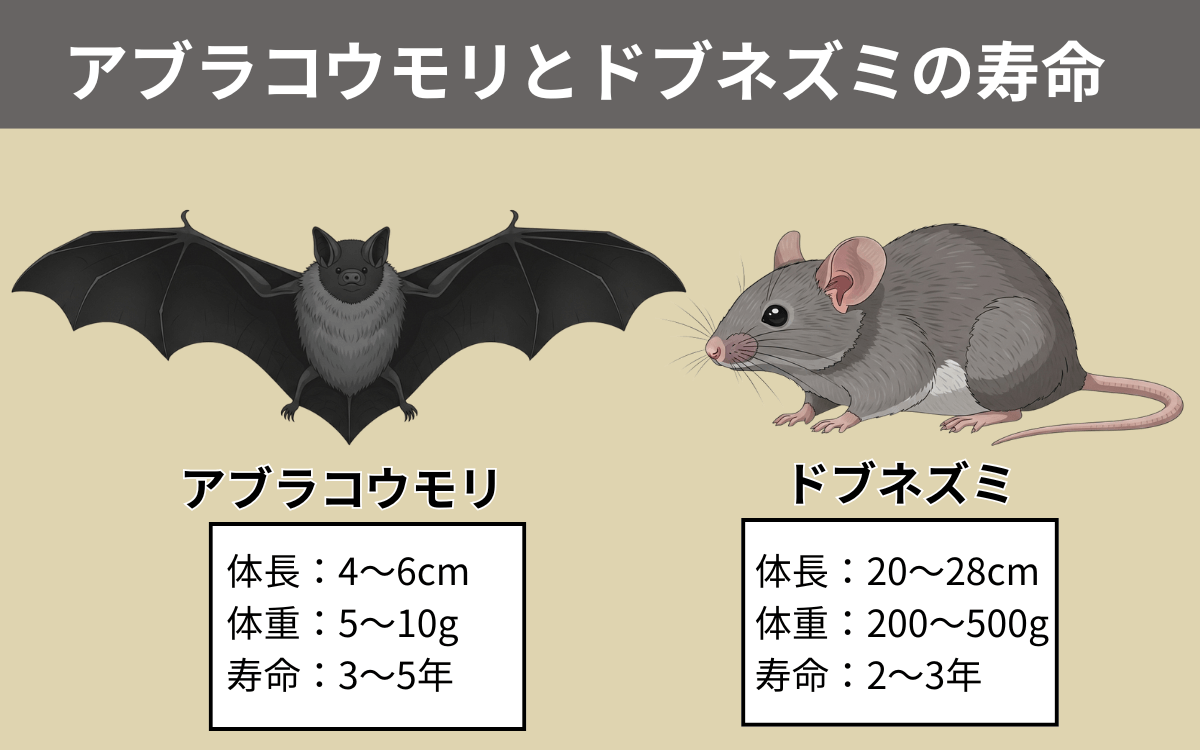

アブラコウモリは寿命が約3~5年とされ、害獣の中では比較的長寿です。

ドブネズミの寿命と比べてみましょう。

| 体長(cm) | 体重(g) | 寿命(年) | |

| ドブネズミ | 20~28 | 200~500 | 2~3 |

| アブラコウモリ | 4~6 | 5~10 | 3~5 |

体格はドブネズミのほうが大きいにもかかわらず、アブラコウモリのほうが長生きです。

特に、メスは比較的長寿で、オスは単独行動が多いため天敵に狙われやすく寿命が短い傾向があります。

「小さい=短命」という常識に反し、アブラコウモリは生命力の高い動物といえます。

他の害獣・ペットより小さいのになぜ寿命は長い?

アブラコウモリは体が小さいにもかかわらず、寿命は約3~5年と他の害獣より長い点が特徴です。

その理由は完全には解明されていませんが、冬眠による代謝低下が有力視されています。

冬眠中は体温や活動が大きく下がり、エネルギーの消費が抑えられ、老化の進行を遅らせていると考えられます。

一度に産む子の数が少ない代わりに、長寿によって種を存続させてきたのでしょう。

アブラコウモリは、小柄でも長く生きる仕組みを備えているのです。

衰弱やエサ不足で亡くなることはある?

アブラコウモリが棲みついた場所を閉鎖すると、衰弱やエサ不足で命を落とすことがあります。

アブラコウモリは冬になると冬眠に入るため、外気温が10度を下回ると活動が鈍ります。

本来は洞窟で冬眠しますが、近年は屋根裏など家屋を利用する例が増加。

暖房で室内が温まると冬眠中に目覚めてしまい、誤って室内に侵入するケースも報告されています。

棲み処を封鎖すると餓死につながり、死骸が病原菌や害虫の発生源になる恐れもあります。

つまり、閉じ込めるのではなく確実に追い出さなければなりません。

人間の家はアブラコウモリにとって暮らしやすい

人間の家は、アブラコウモリにとって非常に快適な場所が多いため、棲みつきやすいとされています。

アブラコウモリは体長が4〜6cmほどと小さく、排気口や屋根の隙間、壁の裂け目などから容易に出入りできます。

また、天井裏や軒下は暗く静かで、天敵から身を守るのに最適な場所です。

アブラコウモリは夜行性のため、日中は狭い暗所を好む習性にもぴったりです。

アブラコウモリは周辺の雑木林や河川、水田などに豊富なエサを求めて飛来します。

そして、その近くにある民家をねぐらとして選び、屋根裏や軒下に棲みつきます。

民家は天敵から身を守れて安全なうえ、近場にエサ場があるため、アブラコウモリにとって理想的な暮らしの場といえるのです。

アブラコウモリの繁殖期

アブラコウモリは、交尾を10月頃に済ませ、オスの精子は冬眠中のメスの体内で保存されます。

そして春になると冬眠から目覚め、受精が始まり妊娠に至ります。

赤ちゃんが誕生するのは、7〜8月です。

一度に産むのは2〜3匹と少数ですが、長寿であるため繁殖力は高く、子どもは約1〜1.5か月で独り立ちします。

アブラコウモリは季節ごとに明確な繁殖サイクルが決まっているのが特徴です。

放置していると、知らぬ間に家の中で個体数が増加する可能性があります。

集団で生活するため数が激増する場合も

アブラコウモリは集団で生活する習性があります。

一度に2〜3匹の赤ちゃんしか産みませんが、複数のメスが集まる群れでは、一度の繁殖で40〜60匹に増える可能性があります。

さらに、メスは毎年出産するため、群れの個体数は年々増加していくでしょう。

民家の屋根裏などは天敵が少なく安全な環境であり、繁殖に最適です。

帰巣本能を持つため、一度棲みつくと場合によっては200匹ほどの大集団になることもあります。

深刻な健康被害にも!?アブラコウモリは放置したらNG

アブラコウモリを放置していると以下のような被害を及ぼす可能性があります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

アレルギー発症・感染症にかかる

アブラコウモリは、ハウスダストやダニアレルギーに似た症状を引き起こす可能性があります。

・鼻炎

・目のかゆみ

・皮膚の炎症

・喘息のような咳や息苦しさ

通常の掃除や換気では症状を十分に抑えられず、被害が拡大する恐れがあります。

放置すればアトピーや慢性的な呼吸器症状のリスクが高まるでしょう。

また、アブラコウモリは感染症の媒介源になる可能性が指摘されています。

コウモリによって引き起こされる可能性がある感染症は以下のとおりです。

| 感染症 | 症状 |

| 狂犬病 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 |

| エボラ出血熱 | 熱、倦怠感、食欲低下、頭痛など |

| ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、めまい、嘔吐など急性脳炎症状 |

| ヘンドラウイルス感染症 | 発熱、筋肉痛、肺炎、脳炎による意識障害 |

| リッサウイルス感染症 | 発熱、食欲不振、倦怠感、咽頭痛など |

日本国内ではコウモリ由来の直接的な感染例は報告されていませんが、未知の病原体をもつ可能性は否定できません。

また、コウモリには寄生虫が付くことがあり、湿疹やかゆみ、ウイルス性感染症のリスクも伴います。

死骸にも菌や寄生虫が残る場合があるため、素手で触れないようにしましょう。

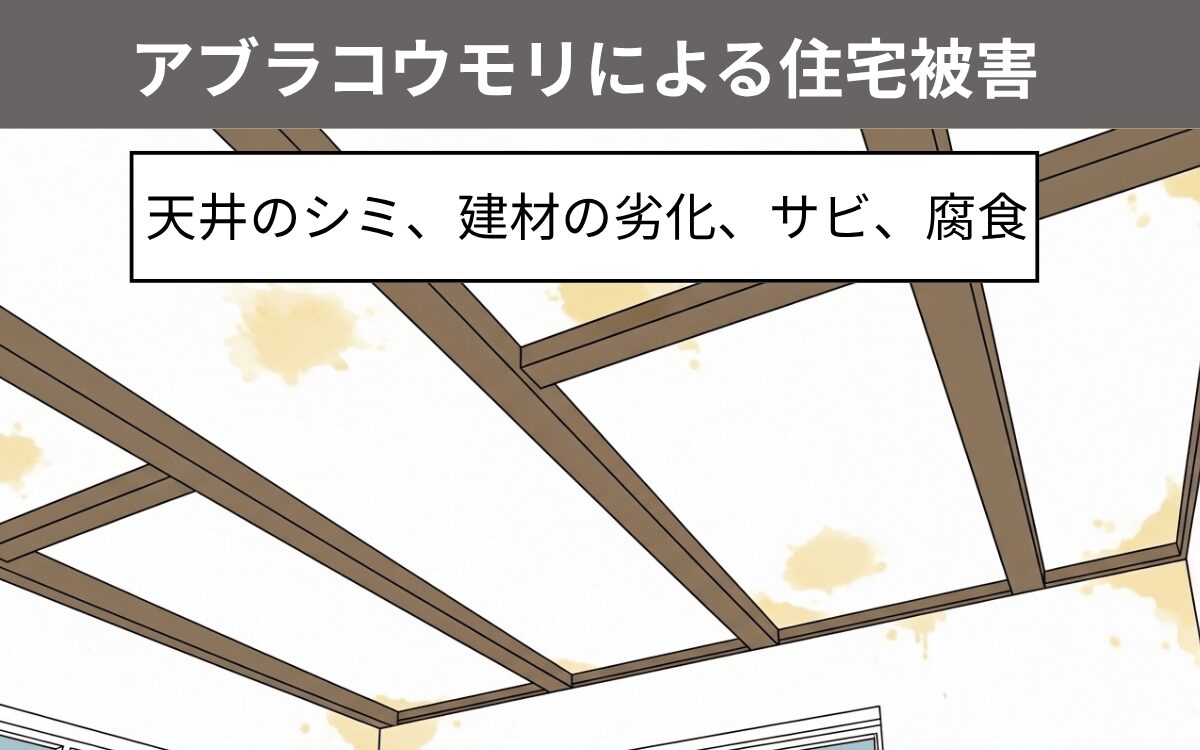

家屋の汚れ・劣化につながる

アブラコウモリが民家に棲みつくと、天井や壁の汚れや劣化につながります。

屋根裏にフンや尿がたまると天井にシミができ、長期間放置すると健材の耐久性が低下します。

最悪の場合は天井や住宅が倒壊するリスクも。

また、雨戸の戸袋にフンが溜まると開閉が困難になるだけではなく、サビや腐食が進行します。

騒音が発生する

アブラコウモリが棲みつくと騒音が発生します。単独で行動する分には羽音や鳴き声はそれほど気になりません。

しかし、アブラコウモリは少なくても10匹、最大で200匹ほどの集団で生活するため、活動中の羽音が住宅全体に響き渡ります。

夜行性のため、夕方から夜中にかけて活発に飛び回り、人が眠ろうとする時間帯に騒音が集中します。

睡眠障害や生活のストレスにつながることがあり、早めに対策を講じることが重要です。

悪臭がひどくなる

アブラコウモリが屋根裏や雨戸の戸袋に棲みつくと、悪臭がひどくなります。

小さな体ながら1日に約500匹もの昆虫を捕食するため、排泄量が非常に多く、集団で棲みつかれると強烈な臭いが発生します。

フンはドブのような酸っぱいニオイが特徴で、下の室内にまで臭気が漂い、体調不良のリスクを高めます。

放置すると個体数が増えてフンも蓄積され、臭いがさらに悪化していきます。

異臭を感じたら早めに駆除することが必要です。

害虫の発生につながる場合も

アブラコウモリが家に棲みつくと、害虫の発生につながる場合があります。

コウモリの身体には、コウモリマルヒメダニ、コウモリトコジラミ、マダニなどの寄生虫が付着しています。

特にトコジラミは強いかゆみや発疹を引き起こし、繁殖力も高いです。

さらに、大量のフンはハエやゴキブリ、ダニの発生源となり、衛生環境を悪化させます。

糞尿で建材が劣化すると、隙間からシロアリが侵入し、家屋に被害が及ぶ可能性もあるのです。

アブラコウモリ駆除のベストタイミングとは?

アブラコウモリは寿命が長く、放置していてもいなくなることはほぼありません。

むしろ、繁殖期を迎えるとどんどんと数が増えていきます。アブラコウモリの駆除に適したタイミングを紹介します。

繁殖期以外が最適

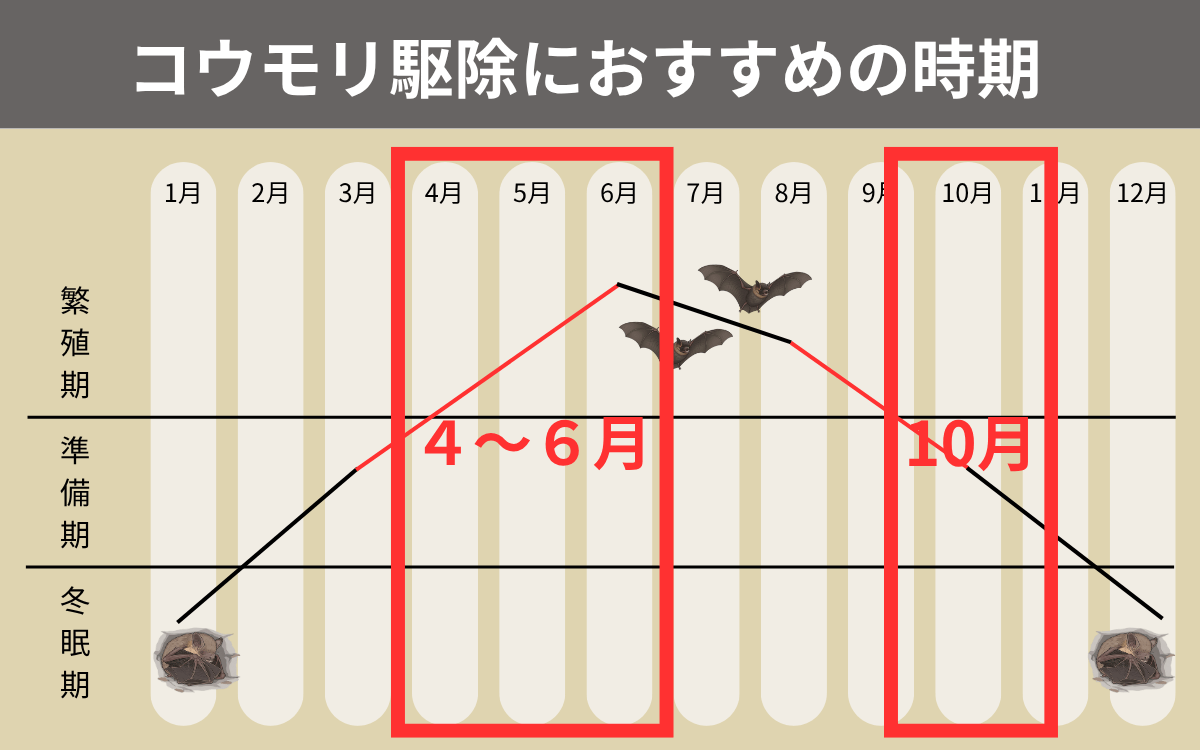

アブラコウモリの駆除に適した時期は、繁殖期以外の4月~6月と10月です。

春から初夏にかけては、子育てシーズン前です。出産準備に忙しく、巣がまだ小さいため、効率的に追い出せます。

子育て開始後に駆除すると、子供が巣に残り、死骸が悪臭の原因となるため注意が必要です。

10月も駆除に適しており、活動が落ち着き子供も成長しているため追い出しやすいでしょう。

また、秋は新しい巣をつくる可能性が低いため、再発防止にも最適な時期です。

冬眠前に侵入経路を封鎖すれば再侵入を防げます。本格的な冬がくる前に駆除をするのがおすすめです。

冬眠期間中での駆除は向いていない

自分で駆除する場合には、冬眠期間中は避けましょう。

コウモリは冬になると冬眠に入り、ほとんど動かなくなるため、自力で追い出すのは至難の業です。

無理に追い出すと、目を覚ましたコウモリがパニックに陥る可能性もあるため、プロへの依頼がおすすめです。

正しく対処しないと違法!アブラコウモリの駆除方法

アブラコウモリが家に棲みついた場合、どのように駆除すればいいのでしょうか。

アブラコウモリは法律で殺傷と捕獲が禁止されているため、適切に対応しなければなりません。

ここでは、アブラコウモリを自分で駆除する方法を紹介します。

アブラコウモリの殺傷・捕獲は法律違反

アブラコウモリの殺傷や捕獲は法律で禁止されています。

鳥獣保護管理法により、許可なく捕まえたり傷つけたりする行為は違法です。

具体的に禁止されている行為は以下のとおりです。

・捕獲(網や素手で捕まえるなど)

・殺処分(棒やほうきで叩くなどの傷害行為)

違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

そのため、コウモリの駆除は、あくまで「自宅から追い出し、侵入防止対策をすること」を指します。

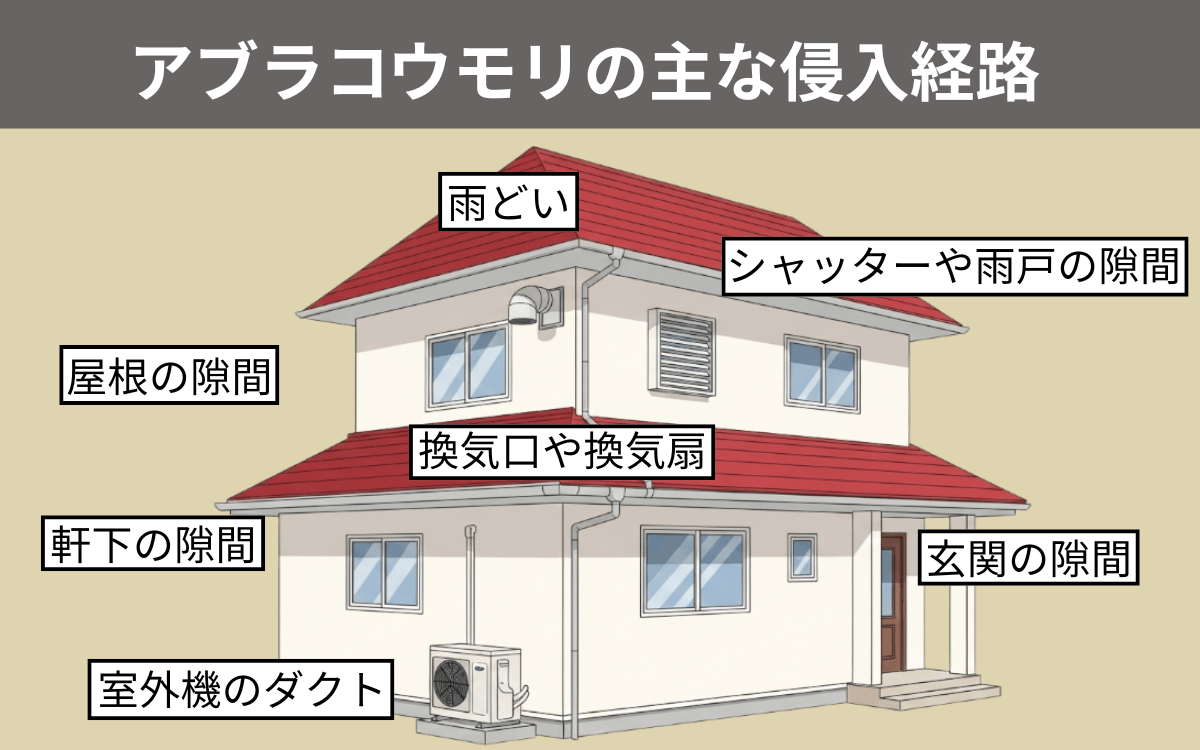

①アブラコウモリの巣・侵入経路を特定する

アブラコウモリの駆除を始める際は、まず巣と侵入経路を正確に把握することが大切です。

アブラコウモリの体長は3.7~6cmと小さいため、わずか1~2cmの隙間からでも住宅内に侵入します。

換気口や軒下、雨戸、屋根の隙間などが主な侵入口です。

侵入経路を特定するには、夕方から夜にかけての様子を観察するといいでしょう。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

アブラコウモリは、暗く、天敵に見つかりにくい屋根裏や床下に棲みつく傾向があります。

屋根裏や床下は広いため、集団生活を送るアブラコウモリの棲みかに最適です。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

②駆除道具を購入する

駆除作業を安全かつ効果的に行うために、必要な道具や装備をそろえましょう。

住宅の構造によって準備するものは異なりますが、基本的に必要な道具は以下のとおりです。

封鎖作業は各場所の特性にあわせて選択してください。

空気の通り道には金網、ひび割れや大きな穴などにはパテ、窓枠周辺や細かいすき間にはコーキングが有効です。

また、アブラコウモリの巣は瓦のすき間など高所に作られる場合があるため、脚立が必要になるケースもあります。

高所作業は転落の危険性があるため、落下やケガに十分気をつけてください。

また、床下も狭く暗いため足元や頭上に注意し、思わぬケガや転倒を避けるようにしましょう。

③アブラコウモリを追い出す

アブラコウモリを駆除する際、捕獲や殺傷は法律違反となるため、忌避剤を用いて追い出しましょう。

アブラコウモリのフンにはウイルスが付着しており、吸い込むと感染症にかかる可能性があります。

そのため、作業前には防塵マスクとゴム手袋を着用しましょう。

忌避スプレーは巣穴に短時間(10秒以内)噴射してください。

忌避スプレーは刺激が強いため、長時間噴射するとアブラコウモリが死亡する可能性があります。

噴射後は、自然に飛び出すのを待ちましょう。

複数のアブラコウモリが飛び出してくるため、侵入経路や巣の中を覗き込む行為は危険です。

10分ほど待った後、必要に応じて再度噴射し、コウモリが出てこなくなるまで数セット行います。

すべての侵入口で作業を実施してください。作業時間は、アブラコウモリが休んでいる日中がおすすめです。

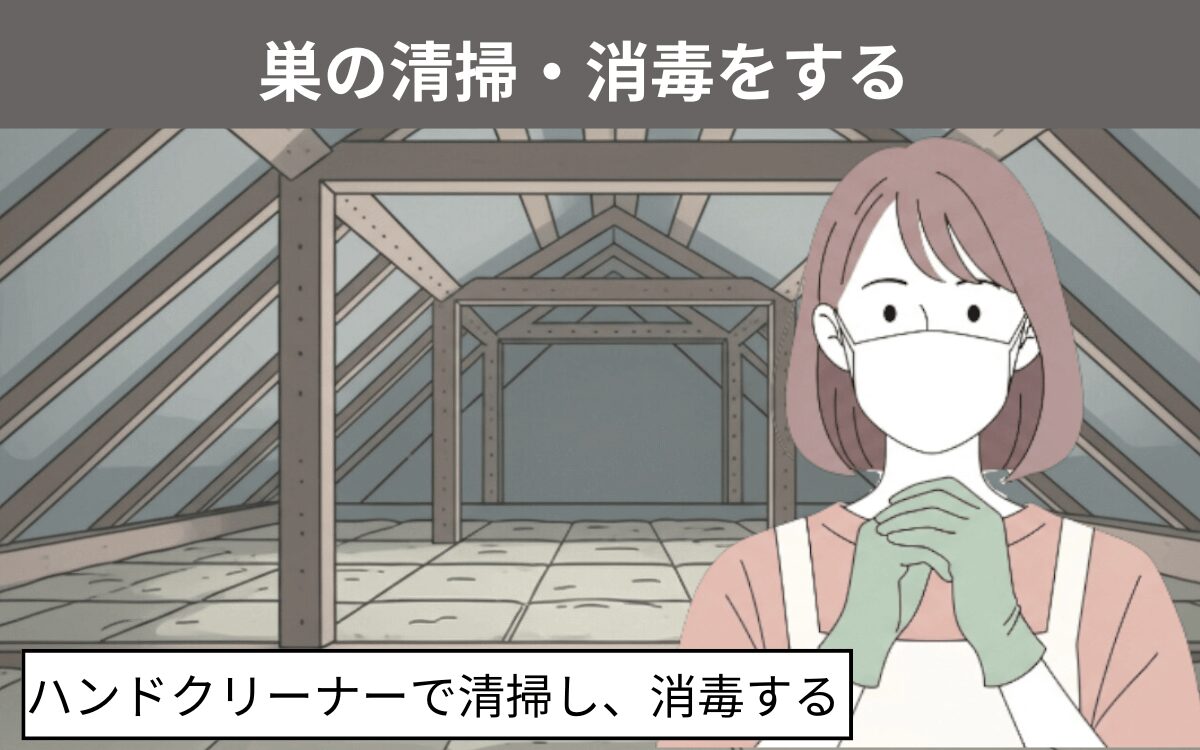

④巣の清掃・消毒をする

アブラコウモリを追い出した後は、巣の清掃と消毒が欠かせません。

コウモリのフンは乾燥すると舞いやすく、吸い込むと健康被害の恐れがあります。

そのため、作業時は必ず防塵マスクを着用してください。

効率よく清掃するにはハンドクリーナーを使用するのがおすすめで、直接触れるリスクを避けられます。

清掃後は衛生面を考慮し、ハンドクリーナーは破棄しましょう。安価なものを事前に準備しておくと安心です。

作業後は巣穴だけでなく周辺も消毒しましょう。

アルコール濃度72%以上の消毒薬を霧吹きで満遍なく吹きかけてください。

市販のアルコール消毒液はおおむね75%の濃度があるため、そのまま使用しても問題ありません。

狭い通気口程度なら自力でも対応可能ですが、シャッターや瓦の奥など深い場所の場合は特殊機材が必要なため、プロに依頼するほうが安全です。

⑤侵入経路を塞ぐ

アブラコウモリの駆除でもっとも重要なのは、巣穴や侵入経路の封鎖です。

アブラコウモリは小さく、わずか1〜2cmの隙間からでも侵入可能です。

そのため、人差し指が通らない細かい金網やコーキング材を使い、侵入経路を塞ぎましょう。

アブラコウモリの侵入経路になりやすい場所は、以下のとおりです。

・屋根の隙間軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

封鎖作業は、コウモリを完全に追い出した後に行ってください。

コウモリが残った状態で塞ぐと、死体による悪臭や害虫発生の原因になり、鳥獣保護法違反となります。

金網やコーキング材の他、害獣パテも活用できます。安全に不安がある場合はプロに依頼するのが安心です。

また、再来対策として、ジェルや固形タイプ、燻煙剤、ハッカ油の使用もおすすめです。

自分での駆除が難しい場合はプロに依頼しよう

自分でアブラコウモリの駆除を行うのは、想像以上にリスクが伴います。

追い出しだけでなく、寄生虫やフンによる健康被害や、侵入経路の封鎖まで対応する必要があります。

また、コウモリは帰省本能が強いため、一度の追い出しに成功しても、経過を観察し、寄せ付けない環境づくりもしていかなければなりません。

高所や狭所での作業や、大量のフンの清掃・消毒が必要な場合は、害獣駆除のプロに依頼するのが安全です。

プロは法律を守りながら追い出し、侵入経路の特定や封鎖、再発防止まで一括して対応します。

手間や時間を節約できるだけでなく、精神的な負担も軽減され、安心して駆除作業を任せられる点がメリットです。

自力での作業による危険を回避しつつ、確実な駆除が実現できます。

まとめ

コウモリの寿命や放置すると起こる被害、効果的な対策方法について解説しました。

コウモリは意外と長生きで、小型のアブラコウモリでも寿命は約3~5年といわれています。

そのため、棲みついたアブラコウモリを放置していても、数年いなくなることはなく、それどころか、繁殖によって、数が増えていきます。

また、フンや悪臭、建物の損傷などの被害を及ぼすことがあります。

追い出しには忌避巣プレーの使用が有効で、再来防止には侵入経路の封鎖や巣の清掃・消毒が重要です。

道具をそろえれば自分でも駆除を試みることは可能ですが、「コウモリの追い出しをしっかりできるか不安」「高所や狭い場所での作業は危険」と感じる方は、駆除のプロへの依頼がおすすめです。

アブラコウモリが家に棲みついて困っている方は、ぜひ一度害虫害獣コンシェルジュにご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...