スズメバチを食べる鳥がいるって本当?天敵の鳥7選

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- スズメバチ:13,000円

- オオスズメバチ:25,000 円

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

「スズメバチの天敵になる鳥は?」と聞かれたら、どのような鳥を思い浮かべますか?自然界にはあの狂暴なスズメバチを食べる鳥が存在しますが、その種類や習性についてはあまり知られていません。

この記事では、スズメバチを食べる鳥の特徴や捕食の理由についてわかりやすくご紹介します。

また、天敵となる鳥を活用したスズメバチ対策の方法があるのかもあわせて解説いたします。

・スズメバチを食べる鳥の種類や捕食方法

・スズメバチを食べる鳥はスズメバチ対策として活用できる?

・スズメバチの駆除や忌避のために自分でできること

スズメバチを食べる鳥っているの?

昆虫を捕食する鳥がいることはよく知られていますが、外敵に対して攻撃性が非常に高いといわれているスズメバチを食べる鳥は存在するのでしょうか。

スズメバチを食べる鳥はいる

スズメバチを食べる鳥は日本を含めて世界中にいます。

なかにはスズメバチの成虫だけではなく、自らスズメバチの巣に近づき、スズメバチの巣ごと捕食する屈強な鳥も確認されています。

スズメバチを食べる鳥の共通点

捕食能力が優れている

スズメバチを食べる鳥は、捕食能力が非常に優れています。

素早く飛び回るスズメバチを捕食するには、俊敏性や目の良さ、飛行能力の高さなどさまざまな能力が必要です。

スズメバチを捕食する前に、毒針を抜く賢さをもった鳥も確認されています。

スズメバチは栄養が豊富

スズメバチは高タンパク質で、栄養価が非常に高い昆虫です。

なかでも蜂の子と呼ばれるスズメバチの幼虫やサナギは、タンパク質の他にビタミンやミネラル、鳥たちが体内で生成できない必須アミノ酸など豊富な栄養素が含まれています。

貴重な栄養源があるため、危険なスズメバチを捕食する価値があるのです。

旬の食事をするグルメな鳥

スズメバチを捕食する鳥は季節にあわせてさまざまな生き物を捕食しています。

スズメバチの数が多くなる7~9月以外の時期は、バッタやコオロギ、カエルなど他の生き物も好んで食します。

人間でいうとスイカやメロンを食べる感覚に似ていますね。

旬の食材は栄養価が高く、効率的なエネルギー補給に適しているのでしょう。

スズメバチを食べる代表的な鳥3選

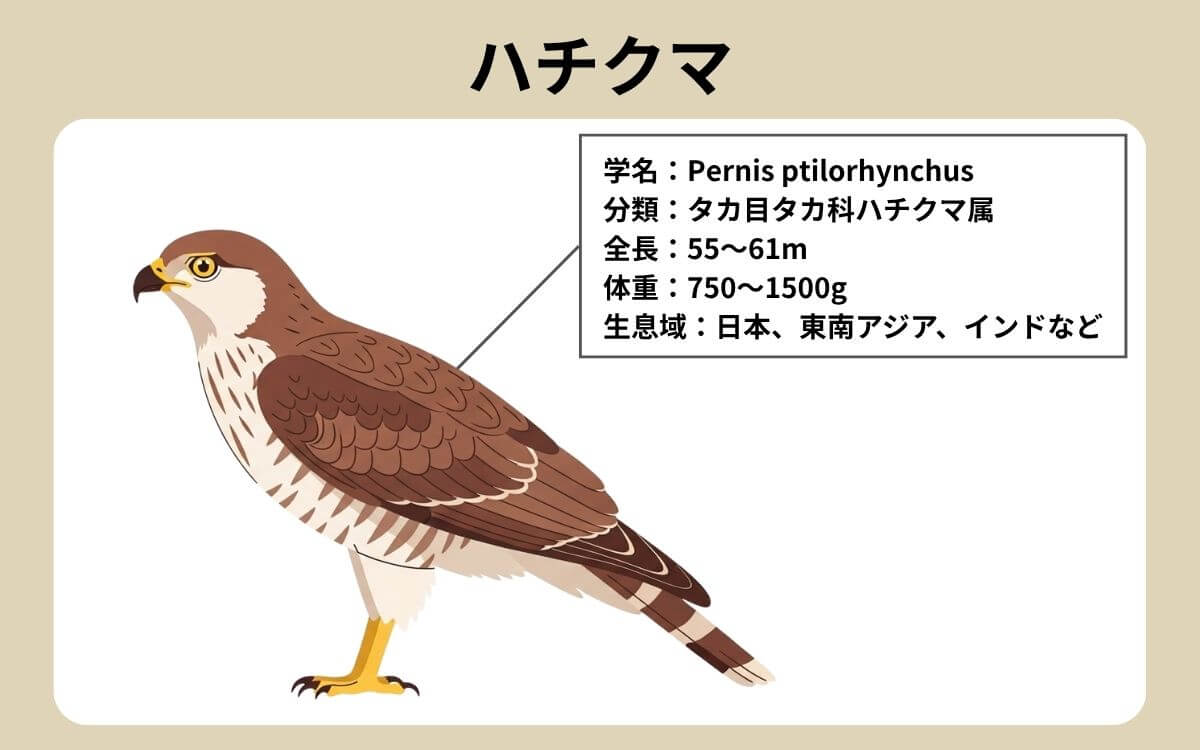

ハチクマ

ハチクマの基本情報

| 和名 | ハチクマ |

| 学名 | Pernis ptilorhynchus |

| 分類 | タカ目タカ科ハチクマ属 |

| 全長 | 55~61cm |

| 体重 | 750~1500g |

| 生息域 | 日本、東南アジア、インドなどユーラシア大陸東部 |

ハチクマはタカ目タカ科に属する大型の猛禽類で、猛禽類の中では珍しい細長い頭部や獲物を捕えて離さない鉤状のクチバシや鋭い鉤爪を持つ鳥です。

ハチクマという名前は、ハチを好んで食べる食性と、同じ猛禽類のクマタカに姿が似ていることに由来しています。

ハチクマの生態

ハチクマはユーラシア大陸東部を生息域とする渡り鳥で、日本には夏鳥として5月頃に繁殖のために飛来し、9~10月頃には東南アジアの越冬地へと渡っていきます。

主に広葉樹林や針葉樹林のある低山帯に生息し、高木の枝分かれした部分に巣を作ります。

北海道、本州、四国、九州の山間部で繁殖が確認されています。

こうした森林環境は、人間による道路や住宅の建設などの影響で減少傾向にあり、さらにハチクマの主な餌となるスズメバチやミツバチなどの減少も生息に影響を与えています。

その結果、ハチクマは環境省のレッドリストで準絶滅危惧(NT)に指定されており、生息環境のさらなる悪化によっては、将来的に絶滅危惧種に移行する可能性もあるとされています(2025年現在)。

ハチクマはスズメバチの巣をまるごと襲う

ハチクマは木の上に巣を作るスズメバチだけではなく、地中に巣を作るクロスズメバチやオオスズメバチを好んで捕食します。

地中にある巣を狙う際は、スズメバチの行動を観察・追跡し、巣の場所を特定すると鋭い爪をもつ足で力強く巣を掘り起こします。

巣を守るために多数のスズメバチが周囲を飛び回りますが、ハチクマはひるむことなく、クチバシを器用に使い、巣からスズメバチの幼虫やサナギを取り出します。

さらに、襲ったスズメバチの巣の一部をそのまま自分の巣に運び、ヒナの餌として与えることもあります。

ハチクマがスズメバチを食べるのはなぜ?

ハチクマがスズメバチの幼虫やサナギを狙う理由は、繁殖が関係していると考えられています。

ハチクマは5月頃に日本に飛来し、9月~10月頃には越冬地の東南アジアへ渡ります。

越冬地までの移動距離は途中で経由する中国も含めると1万km以上の長旅になるといわれており、出産したヒナを日本にいる4、5か月の間に大きく成長させる必要があります。

スズメバチは幼虫やサナギの栄養価が高いため、好んで与えているのです。

捕獲・捕食する際のリスクはある?

ハチクマはスズメバチの攻撃から身を守ることができるといわれています。

羽毛が密に重なって分厚くなっており、スズメバチの毒針が体に届きません。

また、ハチクマの羽毛にはスズメバチの攻撃性を弱める特殊な成分があると考えられており、現在も研究が進められています。

スズメバチ以外に捕食する獲物は?

ハチクマはスズメバチだけではなくミツバチの巣を狙うこともあり、夏場には養蜂場の近くで姿が目撃されることも少なくありません。

ハチ以外にもカエルやヘビ、小型の鳥類や昆虫類なども捕食します。

ハチが活動的になる6月下旬~9月以外の時期は、その他の生き物を捕まえているのがよく目撃されています。

ハチクマは限られた期間で繁殖を成功させるために、旬の食材を好んで捕食するグルメな鳥なのです。

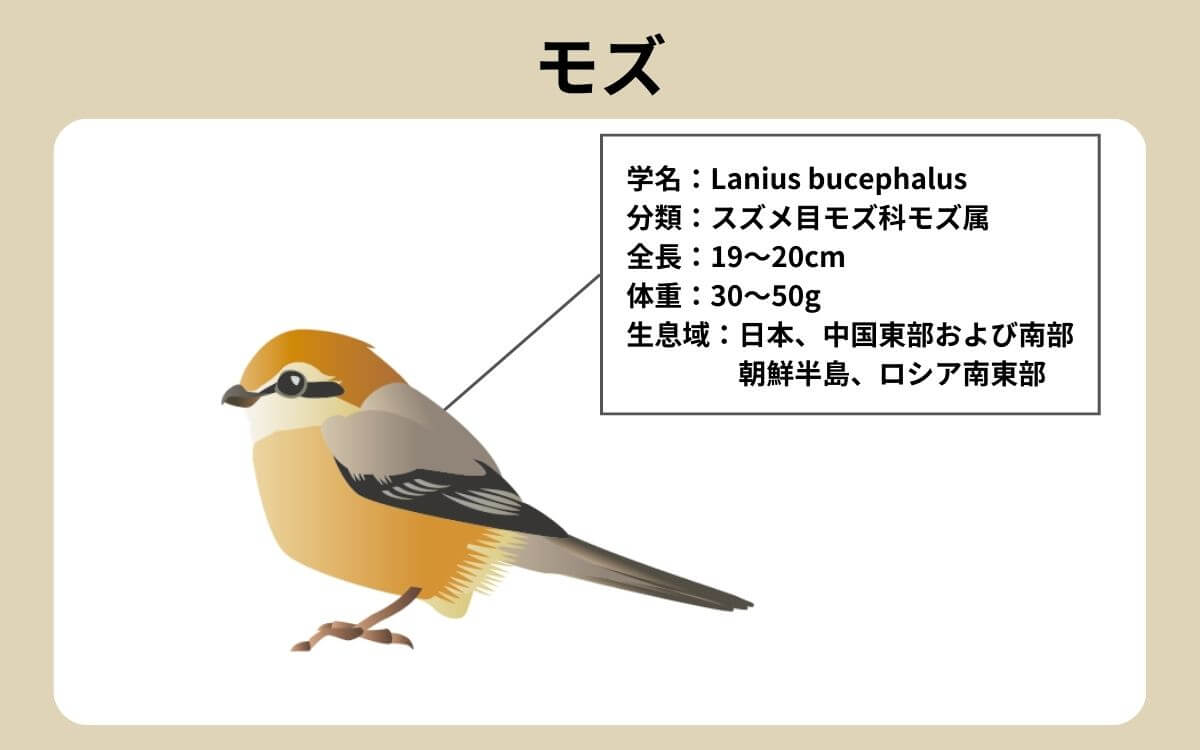

モズ

モズの基本情報

| 和名 | モズ |

| 学名 | Lanius bucephalus |

| 分類 | スズメ目モズ科モズ属 |

| 全長 | 19~20cm |

| 体重 | 30~50g |

| 生息域 | 日本、中国東部および南部、朝鮮半島、ロシア南東部 |

モズはスズメ目モズ科に属する小鳥です。名前の由来は漢字表記にあり、百舌または百舌鳥と書きます。

これは、さまざまな鳥の鳴き声を器用に真似ることから、百の舌を持つ鳥という意味で名付けられたとされています。

サイズはスズメより一回り大きい程度の鳥ですが、肉食傾向が強くワシやタカのようにクチバシが鋭く鉤状になっていることから、小さな猛禽類と呼ばれることがあります。

モズの生態

日本国内に広く分布する鳥で、本州・四国・九州では留鳥として一年中生息している一方で、北海道では夏鳥として、繁殖のために4月上旬ごろから北海道へ姿を見せるようになります。

過ごしやすく餌が豊富な環境を求めて本州などから北上しているのです。

暑い時期に避暑地へ行くのは人と同じですね。

自然の多い森林や草地だけではなく、都市部の住宅地や公園にも生息する身近な鳥です。

モズはスズメバチの成虫を食べる

見た目の可愛さからは想像つきづらいですが、モズは肉食性で、昆虫や小型の両生類、爬虫類などを主食としています。

飛んでいるスズメバチを高いところから見つけて急降下し、素早く捕食します。

捕らえた獲物はその場で食べるだけではなく、木の枝やトゲに突き刺して保存しておく習性があります。

この習性は秋から冬にかけてよく見られ、モズのはやにえと呼ばれています。

モズのはやにえ(早贄)とは?

モズには捕らえた獲物を木の枝などに突き刺して保存するはやにえという習性があります。

これは冬に備えた貯食行動で、主にオスが行います。

繁殖期前にこの保存食を食べると栄養状態が良くなり、メスにアピールするためのさえずりを活発にできます。

その一方で、モズのメスは自分ではやにえをせずにオスのはやにえを盗み食いすることがあるようです。

また、モズは記憶力が非常に優れているため、風景の変化によって保存場所を見失い、獲物を放置してしまうケースが確認されています。

この独特な習性は古くから人々の印象に残り、秋の季語として俳句に詠まれるほか、その残酷にも見える行動が刑事ドラマの題材として取り上げられたこともあります。

捕獲・捕食する際のリスクはある?

モズがスズメバチを捕食する際、反撃を受けて死傷した事例は確認されていません。

モズは狩りを行う際、獲物を見つけると高いところから一気に襲いかかるため、スズメバチも一瞬のうちに捕まってしまいます。

また、モズのはやにえは保存食の他に、毒消しをするための行動という一説もあるため、スズメバチをそのまま捕食せず枝やトゲに突き刺しておくことで毒針のリスクを減らしているとも考えられます。

スズメバチ以外に捕食する獲物は?

モズはスズメバチだけではなく、ミツバチの捕食も確認されています。

ハチ以外にも昆虫類、カエル、トカゲ、さらには小さなヘビやネズミまでも捕食します。

自分より大きな獲物にもひるまず挑む勇ましい姿は、まさに小さな猛禽類と呼ばれるにふさわしい存在です。

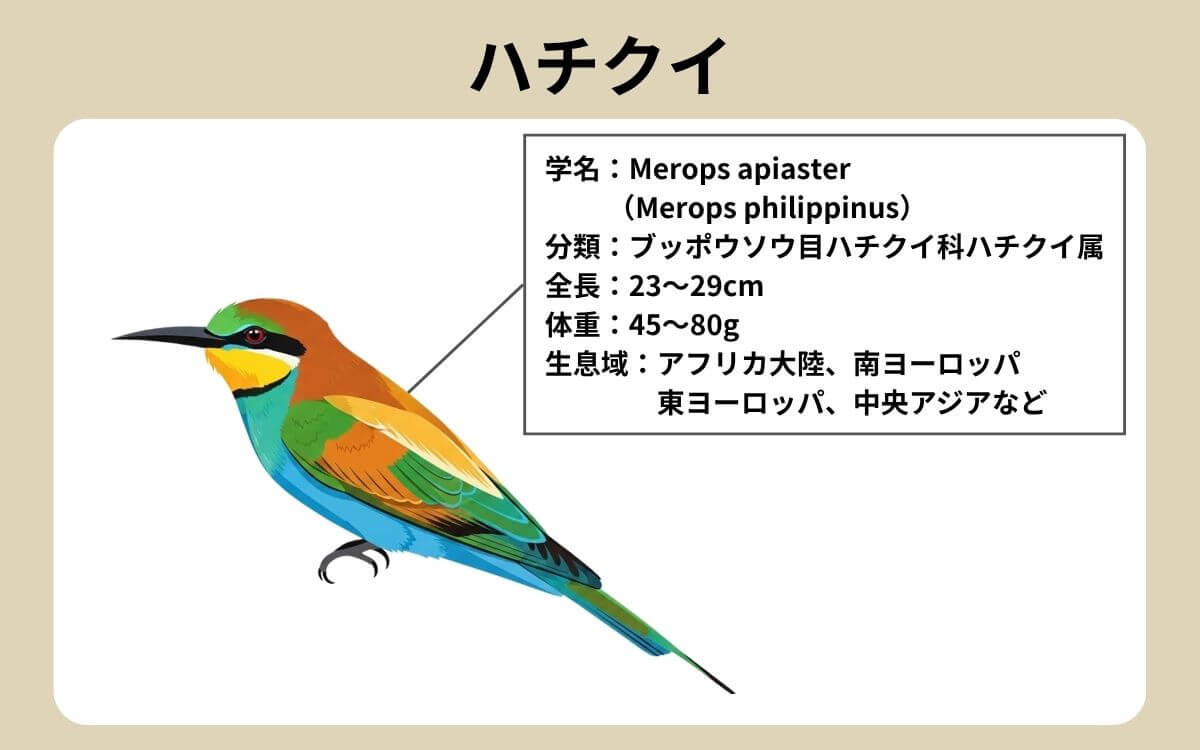

ハチクイ

ハチクイの基本情報

| 和名 | モズ |

| 学名 | Pernis ptilorhynchus |

| 分類 | タカ目タカ科ハチクマ属 |

| 全長 | 55~61cm |

| 体重 | 750~1500g |

| 生息域 | 日本、東南アジア、インドなどユーラシア大陸東部 |

ハチクイはブッポウソウ目ハチクイ科に属する中型の鳥です。

ハチクイという名前は、主にハチを食べる習性に由来しています。

和名だけでなく英名もBee-eater(ハチ食い)とされており、世界的にもハチを食べる鳥として、その特徴が名前に表れています。

ハチクイの生態

アフリカ大陸、南ヨーロッパ、東ヨーロッパ、中央アジア、南アジア、東南アジア、オーストラリア北部および周辺の島々に分布しており、地域によって異なる種が生息しています。

種による姿や細やかな生態に違いはあるものの、どのハチクイも空中で自在に飛行できる能力を持ち、昆虫を空中で捕食する共通点があります。鮮やかな羽色で鋭い爪をもち、細く長いクチバシが特徴的です。

鋭い爪をもつハチクイの足は、崖のような垂直な面に止まるときや止まり木での活動に適しています。

ハチクイは温暖な地域で群れを作って生活する習性があり、開けた草地や海岸などでよく見られ、巣穴を掘って生活しています。

ハチを主食とするその特異な生態は、進化の過程でハチが豊富に存在し、捕食しやすいという環境に適応した結果なのでしょう。

ハチクイはスズメバチの成虫を食べる

ハチクイは飛行する昆虫を主食としており、スズメバチの成虫を空中で捕獲します。

遠くからでも獲物を見つけることができ、60m以上も離れた場所にいるスズメバチを捕まえた事例が確認されています。

小さな獲物を遠くから見つけて空中で捕らえる姿は、まさに空飛ぶハンターそのものです。

捕獲・捕食する際のリスク

ハチクイは捕獲したスズメバチを硬い地面や枝に繰り返し叩きつけて、毒や針を抜いてから食べる習性をもちます。

見た目はスマートなのに意外と残酷な一面を持っているのです。

更にスズメバチの毒に対する免疫を持っているため、刺されても死ぬことはないと言われています。

スズメバチ以外に捕食する獲物は?

ハチクイはスズメバチだけではなくミツバチも捕食することもあります。

ハチ以外にもバッタやチョウ、トンボなどの飛翔昆虫も捕食します。

これらの獲物もスズメバチと同じように空中で捕獲します。

小さな昆虫は飛行中にそのまま食べることもありますが、大きな昆虫は毒の有無にかかわらず、動かなくなるまで繰り返し叩きつけてから食べることが多いです。

他にもいるスズメバチを食べる鳥4選

カラス

カラスは南極・南アメリカ・ニュージーランドを除く世界中に生息しています。

日本の市街地や山地などで一年中よく見られるカラスは、全長が57cmほどのハシブトガラスと全長50cmほどのハシボソガラスの2種類です。どちらの種も雑食で賢く、幅広い食性を持っているため、昆虫や果実、人間の出すゴミなどあらゆる物を食の対象にします。

スズメバチも捕食対象ですが、カラスは知能が高いため、危険が伴うスズメバチを積極的に狙うことは稀です。

ヒヨドリ

ヒヨドリは日本、サハリン、朝鮮半島南部、台湾、フィリピン北部に生息しています。

日本では全国に生息しており、街中や公園など日常生活の中で見ることができる鳥です。

全長は27.5cmほどで、全体が灰色に見えるのが特徴。

花の蜜や果実、昆虫類を食べることで知られており、スズメバチの成虫を捕食していることも確認されています。

キジ

キジは日本およびユーラシア大陸の広い範囲に生息しています。

日本で見られるキジは、ニホンキジという日本固有のキジで、全長60~80cmほどの大きさです。

本州・四国・九州に生息しており、市街地や農耕地、草地などで見ることができる鳥です。

オスは鮮やかな緑の羽色と長い尾が特徴で、メスは地味な茶褐色が特徴です。

キジは雑食性で、草の種子や果実、ハチを含む昆虫類や小さな爬虫類などを食べています。

積極的にスズメバチを捕食している事例は確認されていないものの、ハチを捕食する習性があることからスズメバチを捕食する可能性も十分に考えられます。

セキショクヤケイ(野生のニワトリ)

セキショクヤケイは南アジアや東南アジアの森林や草地などで広く見られる鳥です。

全長は42~75cmほどで、世界中で飼育されているニワトリの祖先といわれています。

セキショクヤケイは雑食のため、果物や穀物、昆虫などを食べます。

スズメバチを狙って捕食するというよりは、多様な餌の一つとして捕食することがあります。

日本国内では野生のセキショクヤケイは生息していませんが、動物園の飼育環境下で季節を問わず観察することができます。

スズメバチの駆除や忌避に天敵は活用できる?

ここまでスズメバチの天敵となる鳥を紹介してきましたが、この鳥たちはスズメバチの駆除や忌避に活用することはできるのでしょうか?

天敵の鳥そのものを活用するのは難しい

天敵となる鳥に限らず、野生の鳥は鳥獣保護管理法で許可なく捕獲したり飼育することは原則禁止されています。

違反して野生の鳥を捕獲した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。

スズメバチの天敵になる鳥を自宅で飼育することはもちろん、野生動物が自然にスズメバチを食べにくるまで待ち続けることは現実的ではありません。

天敵の鳥そのものを駆除や忌避に活用するのは難しいでしょう。

天敵の鳥に似たグッズならば活用できる?

スズメバチ対策用に販売されているグッズではありませんが、天敵の鳥に姿かたちが似ている鳥のグッズは販売されています。

タカの置物

吊り下げ式のタカ

セキショクヤケイ

プロから見た天敵の鳥グッズの活用

天敵の鳥に姿かたちが似ている鳥のグッズは、スズメバチ対策として効果は期待できるのでしょうか?

実際にスズメバチを駆除しているプロに聞いてみました。

プロの見解は?

スズメバチがよく巣を作る軒下やベランダなどに天敵の鳥グッズを設置した場合、スズメバチ対策として効果は期待できますか?

天敵の鳥グッズは、スズメバチ対策としての効果は非常に低いといえます。

現状、スズメバチ対策として販売されているオニヤンマを模したグッズやスズメバチの巣のダミーを設置している場所でも、スズメバチが寄ってきて巣を作ってしまう事例が確認されています。

天敵と姿かたちが似ているスズメバチが目視で判断するタイプの天敵グッズは、スズメバチ対策としての効果はあまり期待できないようです。

また、スズメバチ対策として販売されているオニヤンマやスズメバチの巣のダミーも、設置したからと過信せずに他の対策と併用する副次的な活用が理想的です。

天敵グッズのみでスズメバチの駆除や忌避は難しい

ここまでで鳥の天敵グッズがスズメバチの駆除や忌避に向かないことがわかりましたが、実際に駆除や忌避をする際はどのような道具が適切なのでしょうか?

駆除スプレーを使う

確実にスズメバチを駆除したい場合は、専用の駆除スプレーを使いましょう。

駆除スプレーはスズメバチの動きを止めて速攻で退治することができます。

また、スプレーによってはスズメバチの駆除だけではなく、その後数か月の巣作り阻止効果も期待できます。

自分で駆除をするのが不安な方はプロに依頼した方が安心

スズメバチの巣が手の届かない高い場所や、巣が大きくなっている場合の駆除作業は危険が伴います。

そのようなときは無理をせず、スズメバチ駆除のプロに相談するのが安心です。

プロであれば、状況に合わせて適切な方法で駆除してくれるうえ、防護服や専用の道具もそろっているので、安全かつスムーズに対応してくれます。

害虫害獣コンシェルジュは「これはスズメバチの巣なのかわからない」「駆除すべきか迷っている」といった段階でも、見積りや相談を無料で受け付けています。

少しでも不安を感じる場合は無理をせず、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

まとめ

・ハチクマ

・モズ

・ハチクイ

・カラス

・ヒヨドリ

・キジ

・セキショクヤケイ(野生のニワトリ)

この記事では、スズメバチを食べる鳥や天敵グッズがスズメバチ対策に活用できるかを解説しました。

スズメバチの天敵とされる鳥や姿かたちが似ている天敵グッズをスズメバチ対策として活用しても、スズメバチ対策として高い効果は期待できません。自分で確実に対策を行う場合は、駆除スプレーを利用しましょう。

また、すでにスズメバチが活発に出入りしている巣や大きくなってしまった巣の駆除には危険が伴います。

少しでも不安を感じる場合はプロの無料相談を利用しましょう。

スズメバチの駆除は害虫害獣コンシェルジュでも承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- スズメバチ:13,000円

- オオスズメバチ:25,000 円

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

スズメバチの天敵を網羅!暮らしに役立つ対策方法も紹介

- ハチ

ハチによる被害でよく名前を耳にするスズメバチ。 攻撃性が高く、敵とみなした対象に毒針を刺すこともある...

-

ツマアカスズメバチの生息地は?巣の場所や駆除方法を解説

- ハチ

ツマアカスズメバチは東南アジアや中国に生息するスズメバチですが、近年は長崎県対馬市をはじめ、日本国内...

-

チャイロスズメバチの危険性は?巣の場所や駆除方法も解説

- ハチ

茶色い見た目をしているスズメバチを目撃したことはあるでしょうか。 スズメバチにはさまざまな種類が存在...

-

クロスズメバチの危険性は?巣の場所や駆除方法も解説

- ハチ

スズメバチと聞くと、オレンジ色や黄色の縞模様をした大きなハチのイメージが強いですが、クロスズメバチは...