絶滅危惧種・ヒナコウモリとは?棲み処や保護活動を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

ヒナコウモリは、日本に広く分布する昆虫食のココウモリです。しかし、近年は個体数が減少し、絶滅危惧種に指定されています。

この記事では、ヒナコウモリの特徴や生態、保護活動の取り組みを紹介します。私たちの身近に暮らすコウモリについても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

・ヒナコウモリの生態

・ヒナコウモリが絶滅危惧種である理由

・私たちにとって最も身近なコウモリ

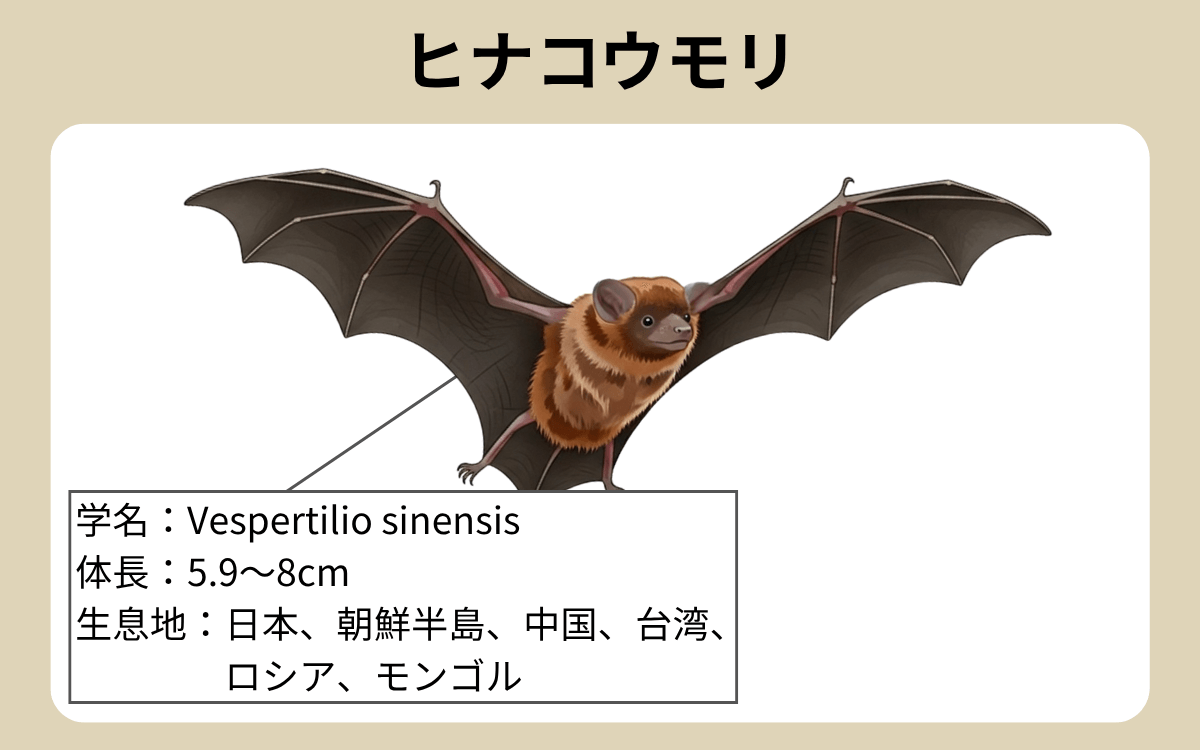

ヒナコウモリとは

| 学名 | Vespertilio sinensis |

| 英名 | Asian particolored bat |

| 和名 | 雛蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 5.9~8cm |

| 体重 | 14~30g |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ロシア、モンゴル |

| ねぐら | 樹洞、洞窟、トンネル、橋梁下面の隙間、鉄道高架の隙間 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

ヒナコウモリは昆虫食のココウモリです。北海道を含む東日本に多く生息し、中国地方や四国などの西日本ではあまり確認されていません。

日本以外にも、中国の中部と東部、ロシアの極東部まで幅広い地域に生息しています。

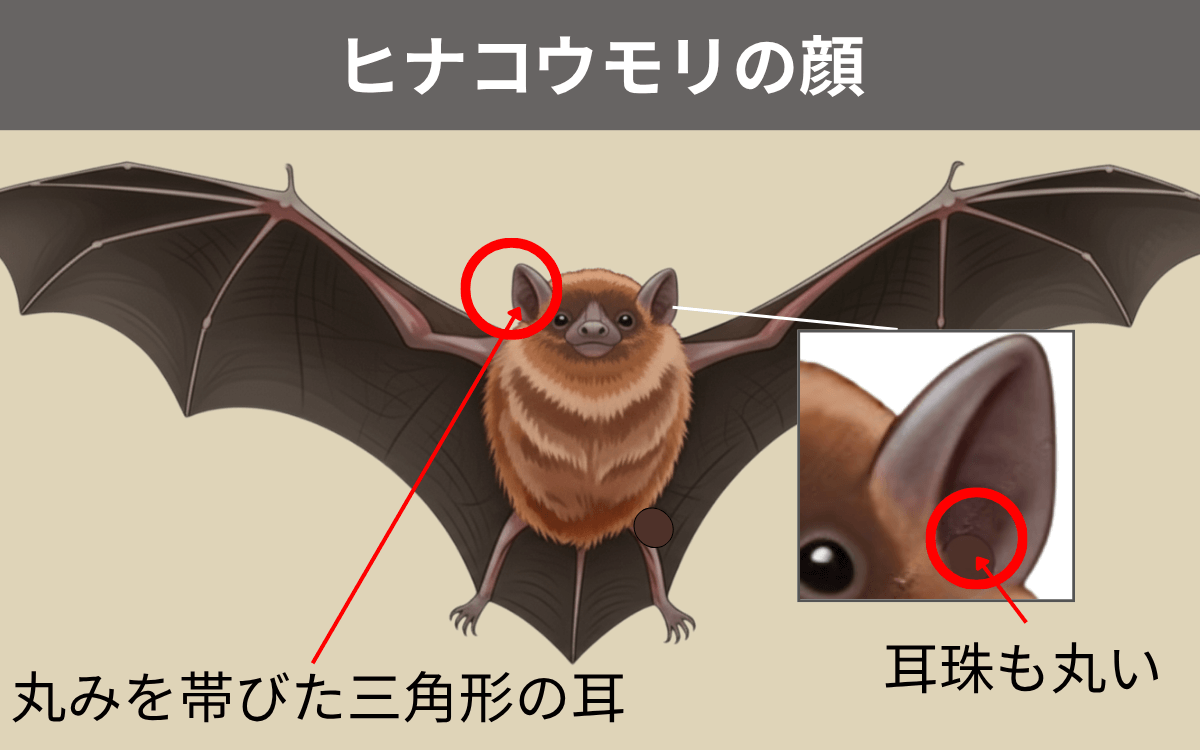

ヒナコウモリの顔

ヒナコウモリの顔は、他のココウモリと大きくは変わりませんが、丸みを帯びた三角形の耳が特徴です。

耳の軟骨の突起である耳珠も小さく、柔らかな印象を与えます。

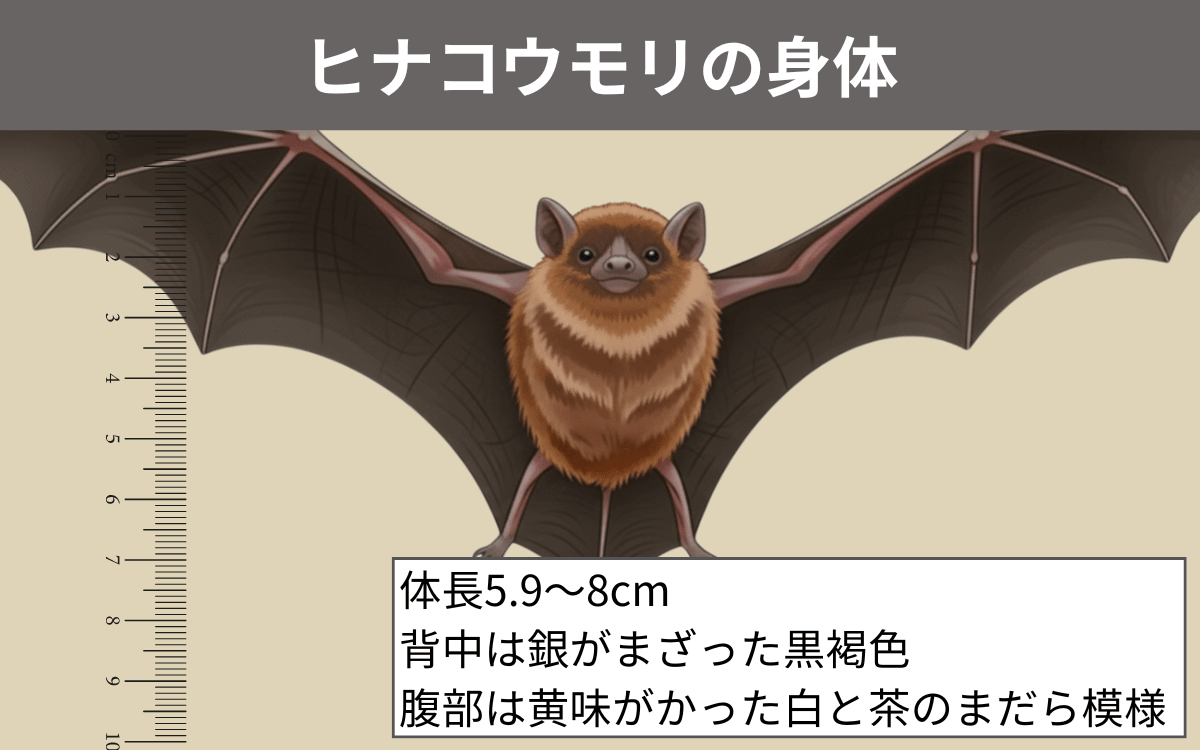

ヒナコウモリの身体

ヒナコウモリは体長が5.9~8cmで、昆虫食のコウモリの中では中程度の大きさです。

体毛は銀色がまざった黒褐色というおしゃれな色合いで、腹部は黄がかった白い毛と茶色い毛のまだら模様をしています。

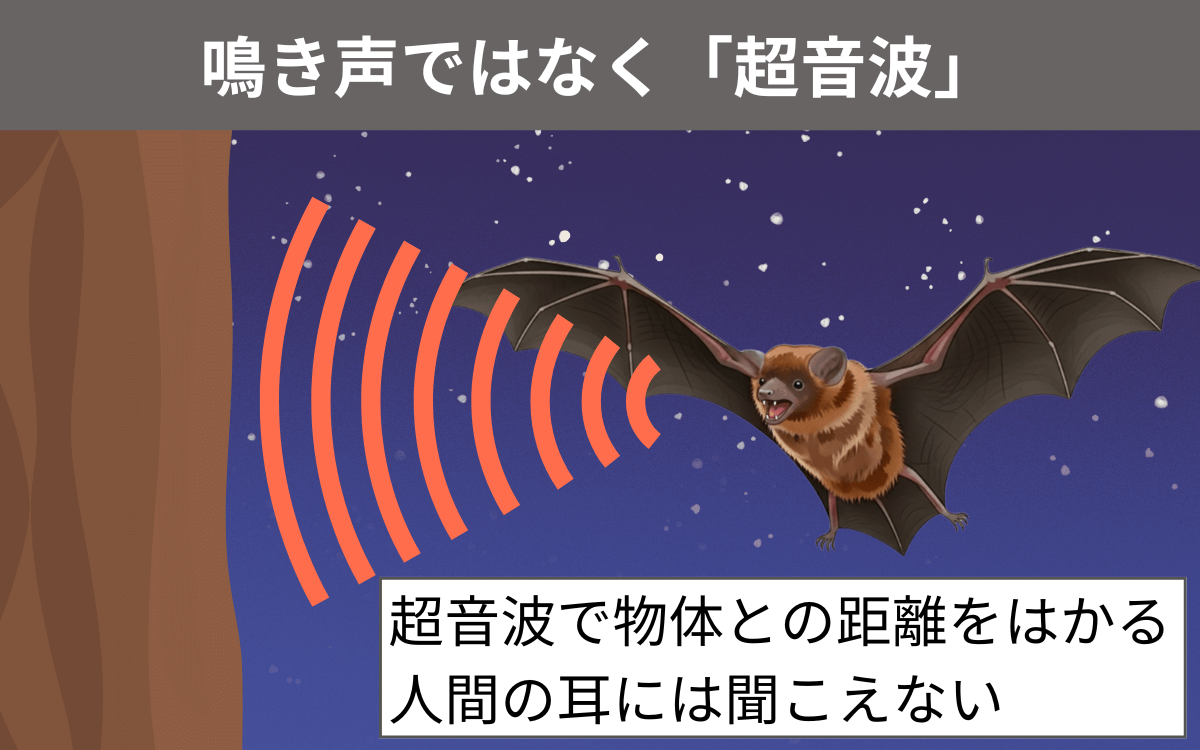

ヒナコウモリの鳴き声

ヒナコウモリは「声」として音を発することは滅多になく、人間の耳に聞こえない高音域の超音波を発しています。

ヒナコウモリを含むココウモリは視力が弱く、目の代わりに超音波を使って周囲の物体を認識したり食べ物を探したりします。

ヒナコウモリは、単に移動するときよりもエサを探すときのほうが、長時間にわたって超音波を発します。

ヒナコウモリの超音波がどんな音なのか気になる場合は、「バットディテクター」という、超音波を人間の耳でも聞こえる周波数に変換する機械を使用しましょう。

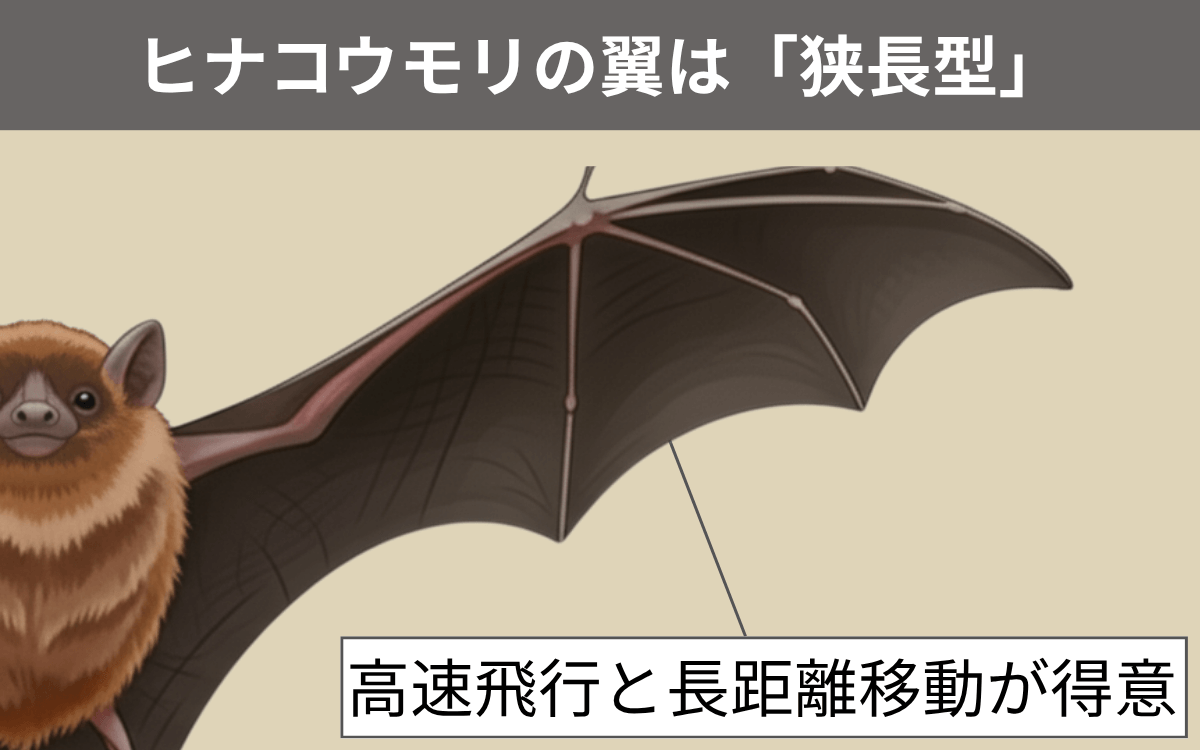

ヒナコウモリの翼

ヒナコウモリの翼は、細長い狭長型という形をしています。翼を広げたときの長さは約30cm。翼開長が約20cmのスズメよりも大きいです。

ヒナコウモリは高速で長距離を飛ぶことが得意です。

実際に、ヒナコウモリの移動距離を調査したところ、最長で青森県から京都府まで約780kmを移動していたことがわかりました。

身体は小柄ながら、大変タフなコウモリです。

【こちらの記事もおすすめ】

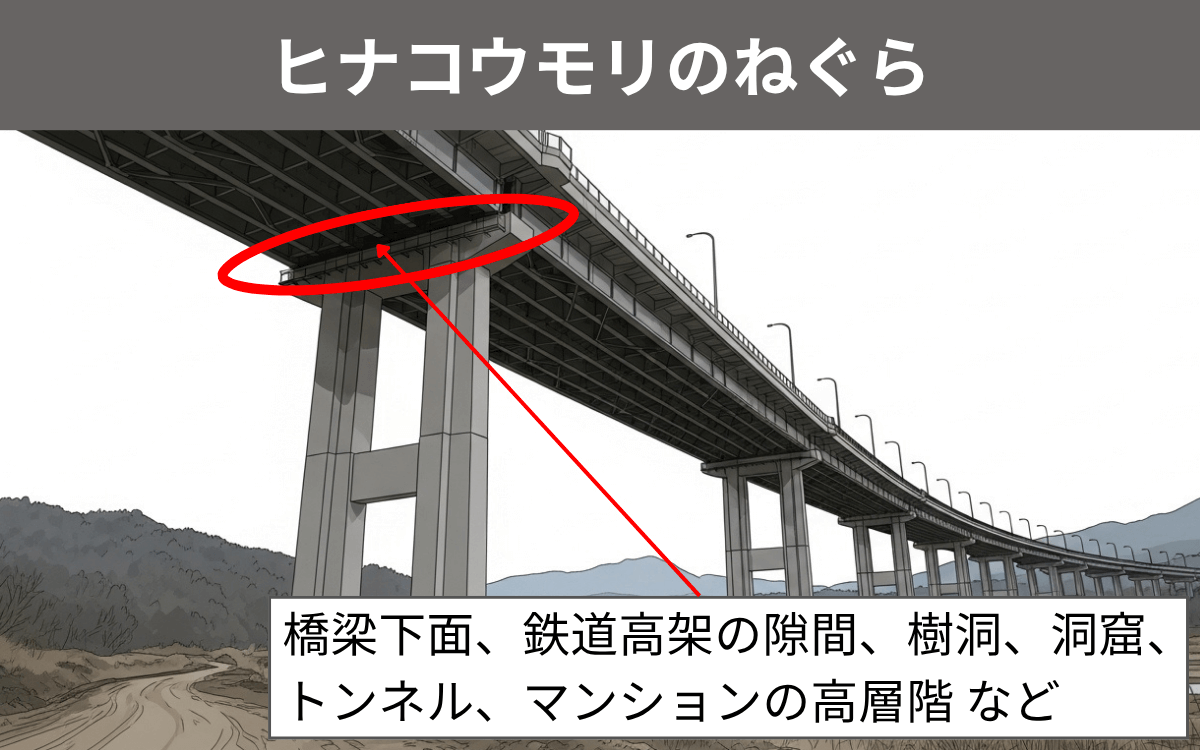

ヒナコウモリのねぐら

ヒナコウモリは、時期によってねぐらを変えます。出産と保育の期間は樹洞、洞窟、橋梁下面や鉄道高架の隙間などに集団で棲みつきます。

冬眠の時期を迎えると、岩の隙間やトンネル、マンションの高層階に巣を形成します。

自然豊富な環境から市街地まで、さまざまな場所をねぐらとするコウモリです。

集団の規模は場所によって異なるものの、少なくて数十匹、多いと数千匹にも及ぶ大所帯になる場合も。

橋梁下面や鉄道高架の小さな隙間にぎゅうぎゅうと身を寄せ合っている様子は、実に可愛らしい光景です。

ヒナコウモリのエサ

ヒナコウモリの主食は森林や草むらに生息する小型の昆虫です。具体的には、カメムシ、コガネムシ、アリ、ハエ、トビケラなどを食べます。

小柄なわりに大食いで、一晩で自分の体重の約30%もの量を平らげます。人間から見ると小さくて可愛い動物ですが、昆虫にとっては脅威の存在です。

ヒナコウモリの繁殖・寿命

ヒナコウモリは、6月半ば~7月半ばの初夏~夏にかけて出産します。一度に産む赤ちゃんの数は平均2仔です。

約1ヶ月程度で成獣と同じ大きさになるといい、その成長スピードのはやさに驚きます。寿命は7~8年程度で、オスのほうが長生きする傾向にあります。

ヒナコウモリとヒメヒナコウモリの違い

<ヒナヒメコウモリの基本情報>

| 学名 | Vespertilio murinus |

| 英名 | Euasian particolored bat |

| 和名 | 姫雛蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 5.5~6.5㎝ |

| 体重 | 8~12g |

| 生息地 | 日本 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

ヒナヒメコウモリは、ヒナコウモリよりも体長が1~2cm程度小さく、体毛がわずかに明るく霜降り状に見えます。その他の特徴や生態は大きく変わりません。

ヒメヒナコウモリの生息地は限られていて、日本で観測例があるのは、北海道、青森県、石川県、島根県のみ。国外ではユーラシアの北部に生息しています。

ヒナコウモリは絶滅危惧Ⅱ類に含まれる

ヒナコウモリは国内での数が減っており、絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。絶滅危惧Ⅱ類とは、「絶滅の危険が増大している種」のことです。

<環境省のレッドリストのカテゴリー>

| 絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |

| 野生絶滅 | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |

| 絶滅危惧I類 | 絶滅の危機に瀕している種 |

| 絶滅危惧IA類 | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |

| 絶滅危惧IB類 | I類Aほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅の危険が増大している種 |

| 準絶滅危惧 | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |

| 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |

| 絶滅のおそれのある地域個体群 | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |

北海道や東京都、山梨県など一部の地域では絶滅危惧Ⅱ類よりも危険度の低い「準絶滅危惧」に含まれていますが、生育環境次第では絶滅危惧に移行する可能性が十分にあります。

ヒメヒナコウモリは情報不足

ヒナコウモリによく似たヒメヒナコウモリは、情報不足により絶滅に関する正確な評価ができない品種とされています。

<環境省のレッドリストのカテゴリー>

| 絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |

| 野生絶滅 | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |

| 絶滅危惧I類 | 絶滅の危機に瀕している種 |

| 絶滅危惧IA類 | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |

| 絶滅危惧IB類 | I類Aほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅の危険が増大している種 |

| 準絶滅危惧 | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |

| 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |

| 絶滅のおそれのある地域個体群 | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |

ヒナコウモリの減少は森林伐採が原因

もともとヒナコウモリは、森林や神社にある樹の洞を主なねぐらとしていました。

しかし、都市開発や土地造成による森林伐採により棲む場所を失い、近年は橋梁や鉄道高架、神社や民家などの人工建物の隙間に棲みついています。

しかし、橋梁や鉄道高架の老朽化、神社や民家での駆除などにより、棲み処を失うヒナコウモリが増えています。

棲む場所を求めて移動する間に天敵に襲われたり、衰弱したりして多くのヒナコウモリが死を迎え、数が減ってしまったのです。

ヒナコウモリの保護活動

ヒナコウモリは絶滅危惧種に指定されているため、NPO法人によって全国各地でさまざまな保護活動が行われています。

コウモリ小屋の設置

ヒナコウモリの出産と繁殖に使えるコウモリ小屋が、北海道や青森県に設置されています。

青森県にあるコウモリ小屋は、神社から追い出されたヒナコウモリにねぐらを提供するために建てられてました。

横幅約5m、奥行き約3.5m、ヒナコウモリが集団で棲みつくのに十分な広さをもつ小屋です。

棲みつくまでに1年程度の時間を要したものの、ヒナコウモリのフンを水で溶かして小屋内に塗りつけたり、天井に止まり板を設置して休息しやすくしたり、さまざまな工夫を凝らし、2,000~3,000匹もの集団が棲みつく結果に。

1980年代に建てられたこの小屋は老朽化が進みましたが、2005年に建て替えをするとともに、安定した温度を保つために断熱材を入れるなど改良が進められました。

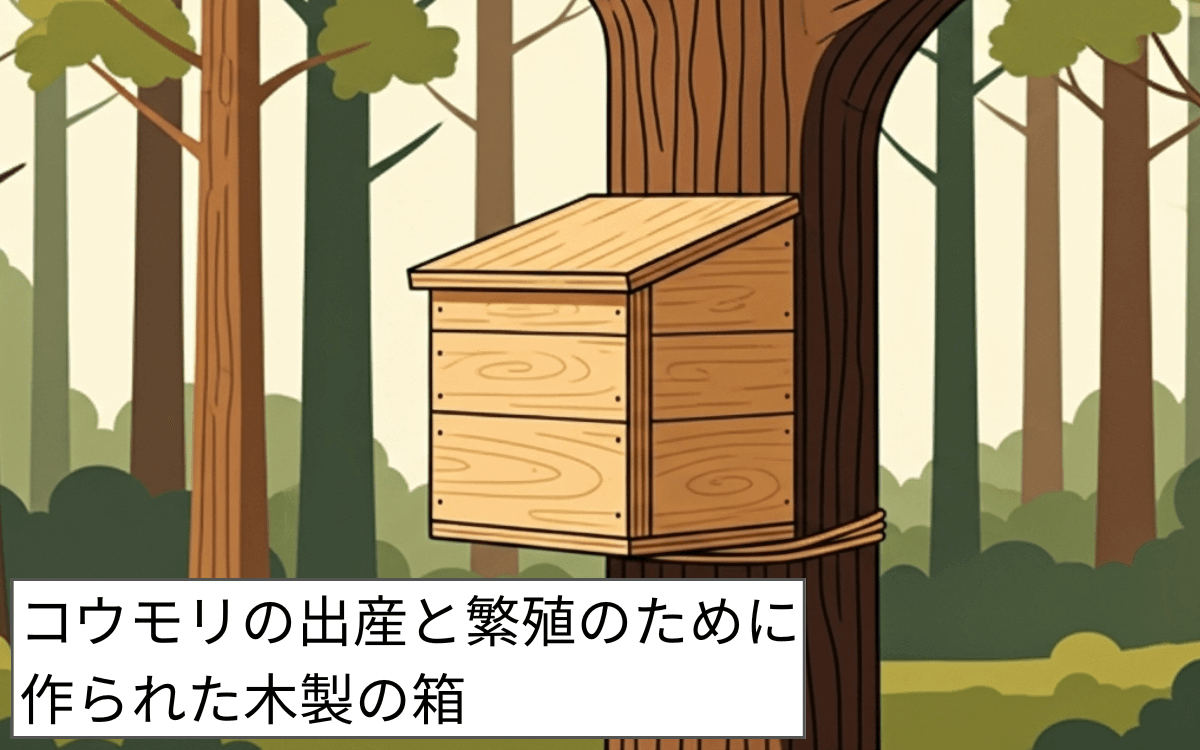

バットボックスの設置

バットボックスとは、コウモリの出産と繁殖のために作られる、箱状もしくは筒状の木製のねぐらです。

1m×1m程度の大きさのものが多く、海外のコウモリ保護活動でも広く活用されています。

コウモリのねぐらとなりやすい樹や人工建物に設置し、巣の形成を助けます。

ヒナコウモリの保護活動においては、森林だけではなく橋梁にも設置された事例もあります。

500匹もの集団が棲みつき、見事に出産と繁殖をサポートする結果を残しました。

森林の保全活動

ヒナコウモリの棲み処および採餌場所である森林の保全活動も進められています。

北海道では、新たな幹線道路をつくる際、森林面積の減少を抑えられる工法を採用したり、採餌場所である湧水池がなくなる代わりに人工で池を造成したりするなどの工夫を施し、ヒナコウモリの生育に影響がないように工事が進められました。

そのほかの地域でも、森林の減少を極力抑える活動が、自治体やNPO法人によって精力的に行われています。

ヒナコウモリの捕獲・殺傷は法律違反

ヒナコウモリは絶滅危惧種に指定されるほどの珍しいコウモリですが、見つけたからといって捕まえてはいけません。

法律違反とみなされて罰則を科せられる場合があります。

野生のコウモリは鳥獣保護管理法の保護対象

ヒナコウモリに限らず、野生のコウモリの捕獲と殺傷は「鳥獣保護管理法」で禁止されています。珍しいからといって捕まえて飼育してはいけません。

もしも弱っている野生のヒナコウモリを見つけたら、各都道府県の野生鳥獣担当機関に連絡し、どのように対応すればいいか確認しましょう。

野生のコウモリを捕獲・殺傷すると罰則がある

野生のコウモリを捕獲・殺傷すると、100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科せられます。

拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰で、刑事施設への収容を伴う重い処罰です。コウモリを安易に捕まえたり触ったりしないよう注意しましょう。

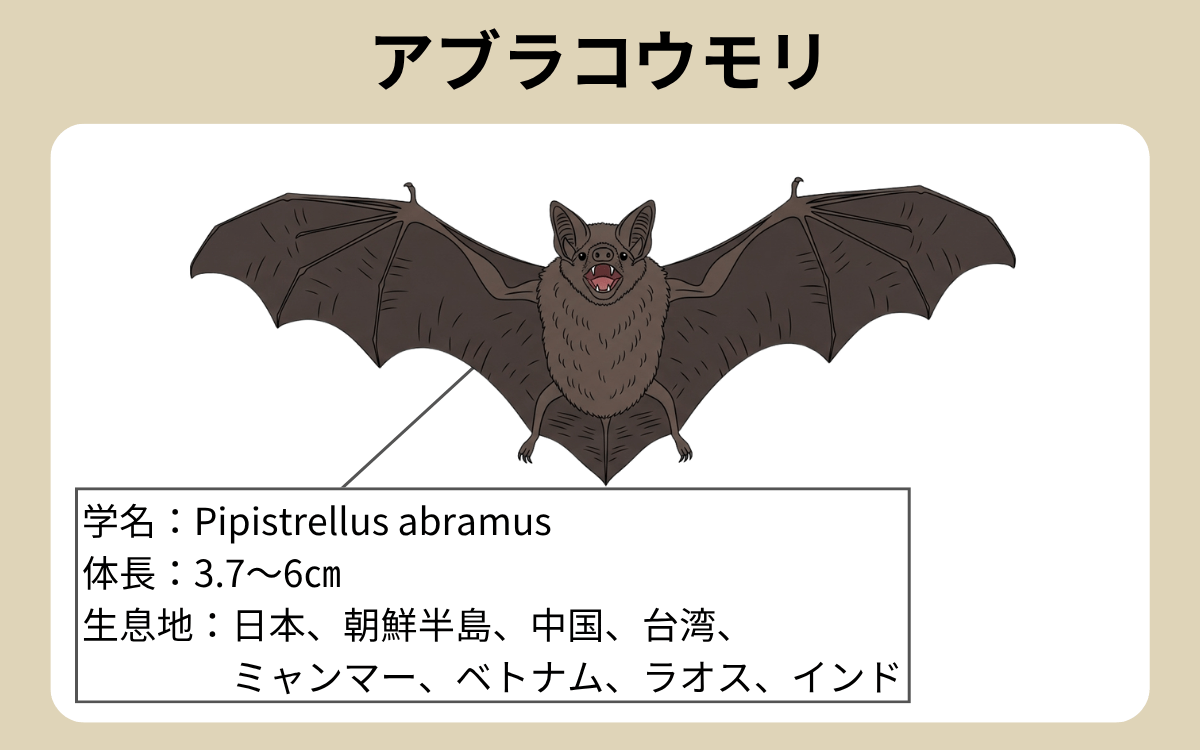

最も身近なコウモリの存在

| 学名 | Pipistrellus abramus |

| 英名 | Japanese pipistrelle |

| 和名 | 油蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 3.7~6cm |

| 体重 | 5~11g |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

人々が暮らす住宅街に姿をみせるのは、ヒナコウモリと同じく昆虫食の「アブラコウモリ」というココウモリです。

蚊やユスリカ、カメムシなどの小さい昆虫を主食としており、住宅街近くの雑木林や河川を採餌場所としています。

【こちらの記事もおすすめ】

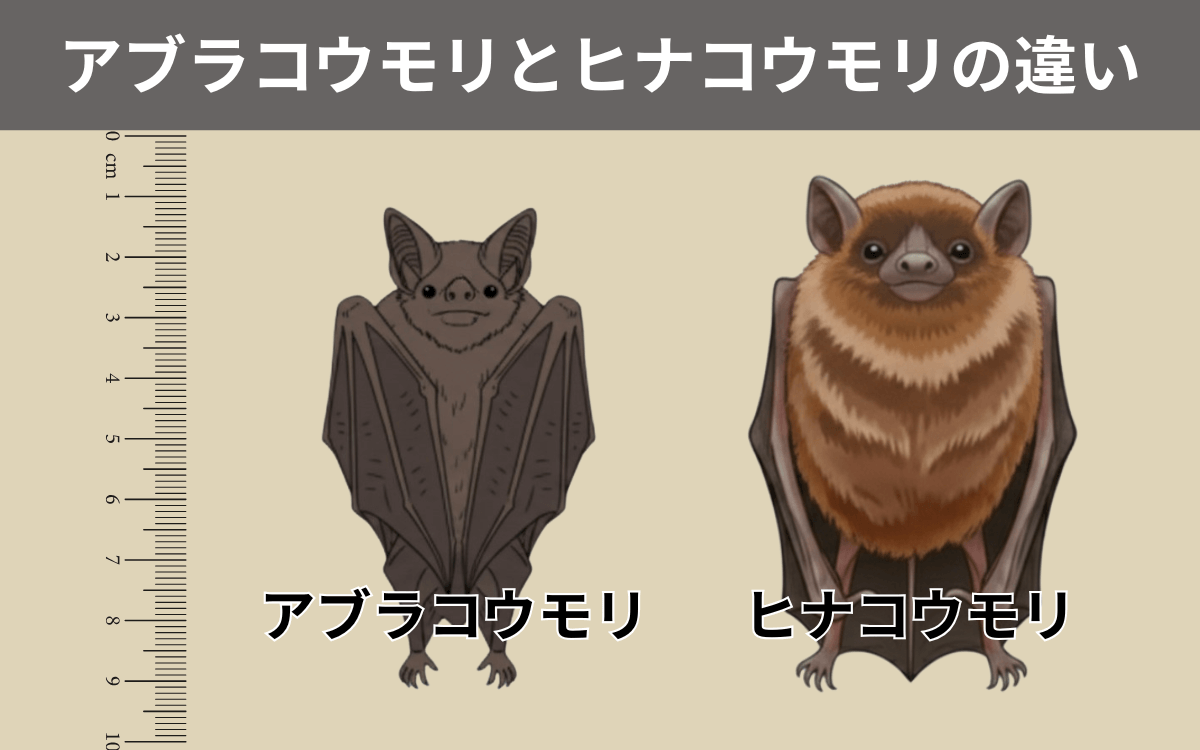

アブラコウモリとヒナコウモリの違い

| アブラコウモリ | ヒナコウモリ | |

| 体長 | 3.7~6cm | 5.9~8cm |

| 体重 | 5~11g | 14~30g |

| 体毛 | 暗褐色の体毛 | 銀色の混ざった黒褐色 腹部は白色と茶色のまだら模様 |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ロシア、モンゴル |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 | 樹洞、洞窟、トンネル、橋梁下面の隙間、鉄道高架の隙間 |

| 食性 | 昆虫 | 昆虫 |

アブラコウモリとヒナコウモリの最も大きな違いは、身体のサイズです。2~3cm程度体長に差があります。

また、アブラコウモリの体毛はかなり暗い褐色ですが、ヒナコウモリの体毛は銀色の毛が混じった黒褐色で、腹部は黄味がかった白い毛と茶色い毛のまざったまだら模様です。

身体の大きさや色をよく観察すれば、どちらの品種か見分けがつくでしょう。

アブラコウモリは絶滅危惧種じゃないの?

アブラコウモリは絶滅危惧種ではありません。

沖縄県でのみ絶滅危惧Ⅱ類とされていますが、そのほかの地域では数多く生息しています。

ヒナコウモリと違い、人々が行き交う住宅街に頻繁に出没することから、遭遇する機会の多いコウモリです。

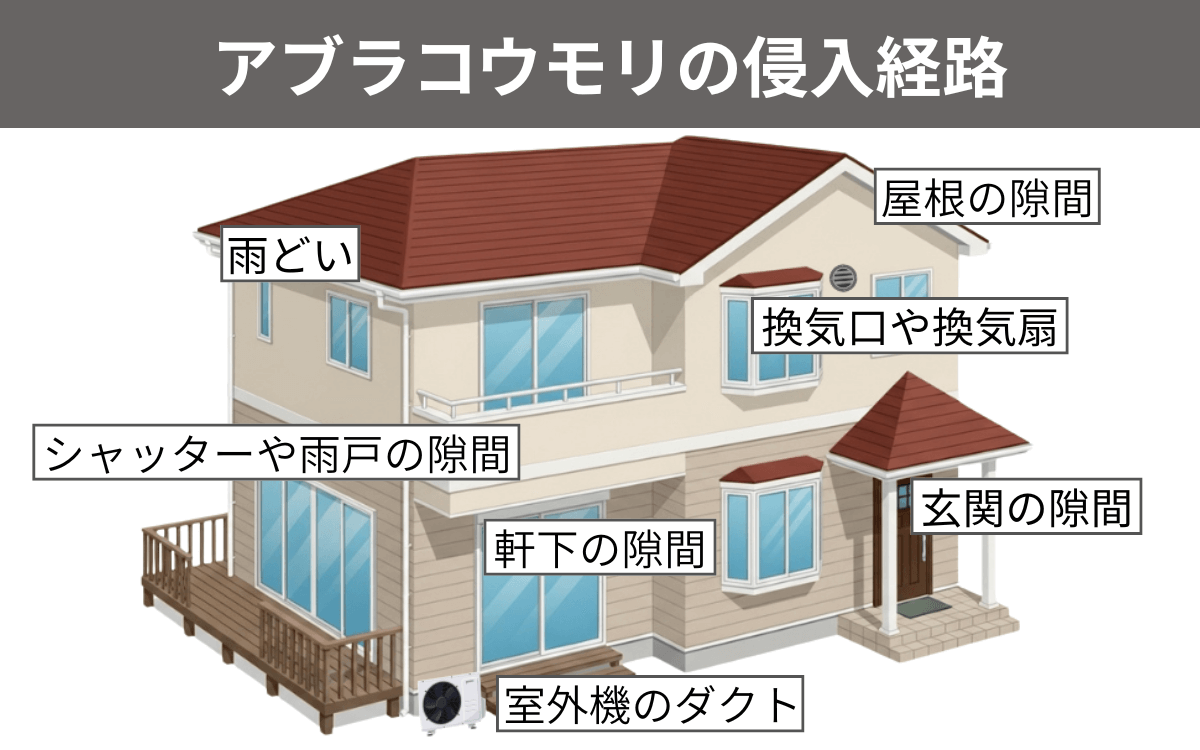

アブラコウモリは民家に棲みつく

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

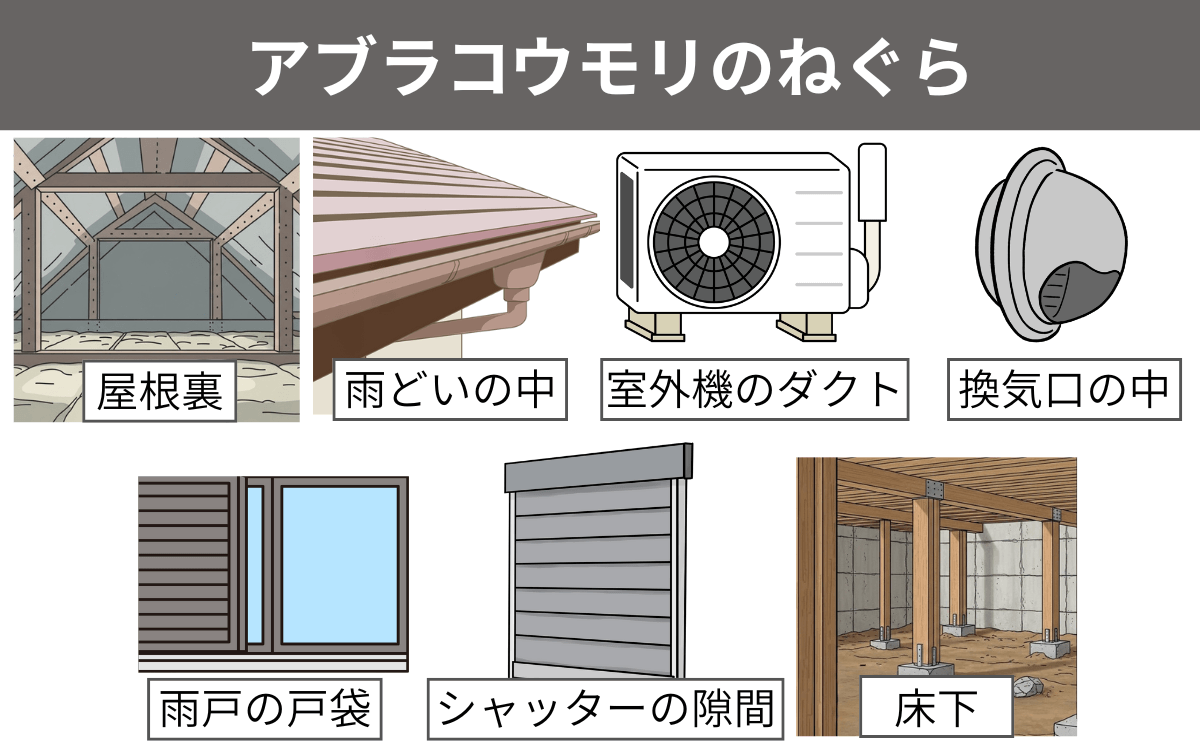

侵入後は、屋根裏や床下など、暗くて天敵に見つかりにくい場所に集団で棲みつきます。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

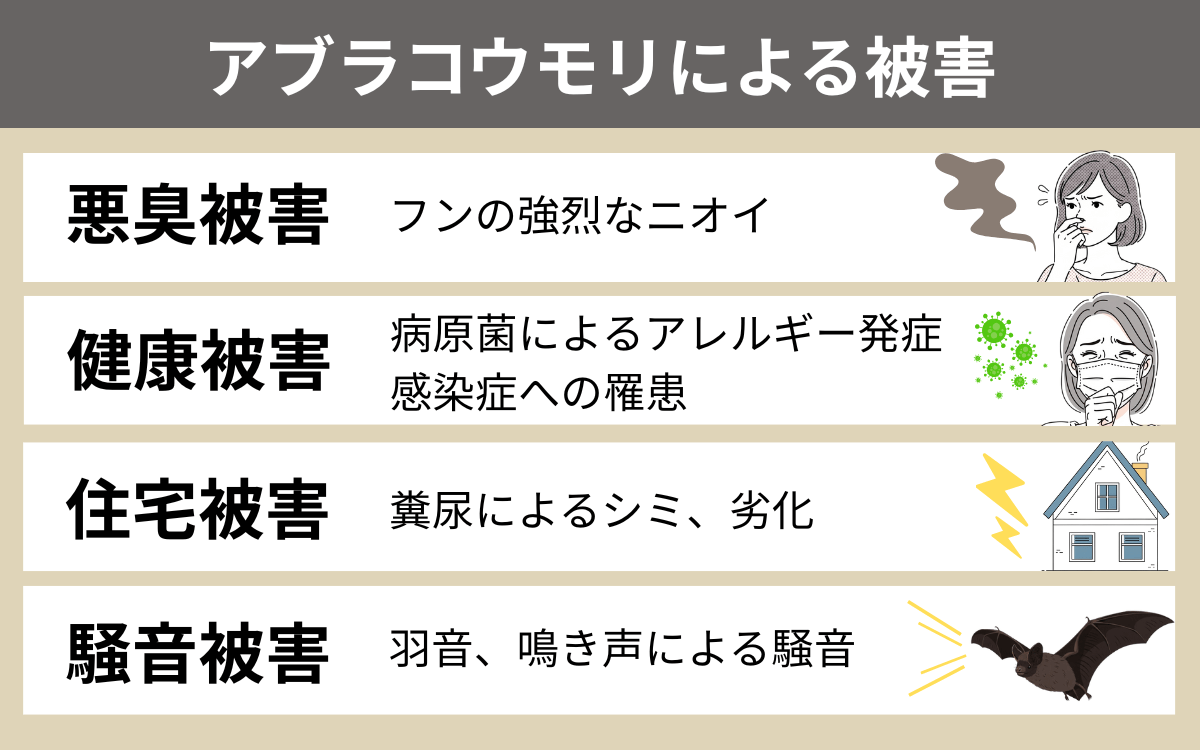

アブラコウモリがもたらす被害

アブラコウモリは少なくて10匹、最大で200匹程度の集団で民家に棲みつきます。

家の中にコウモリがいるだけで抵抗を感じる方もいると思いますが、さまざまな実害を及ぼす非常に厄介な存在です。

悪臭被害

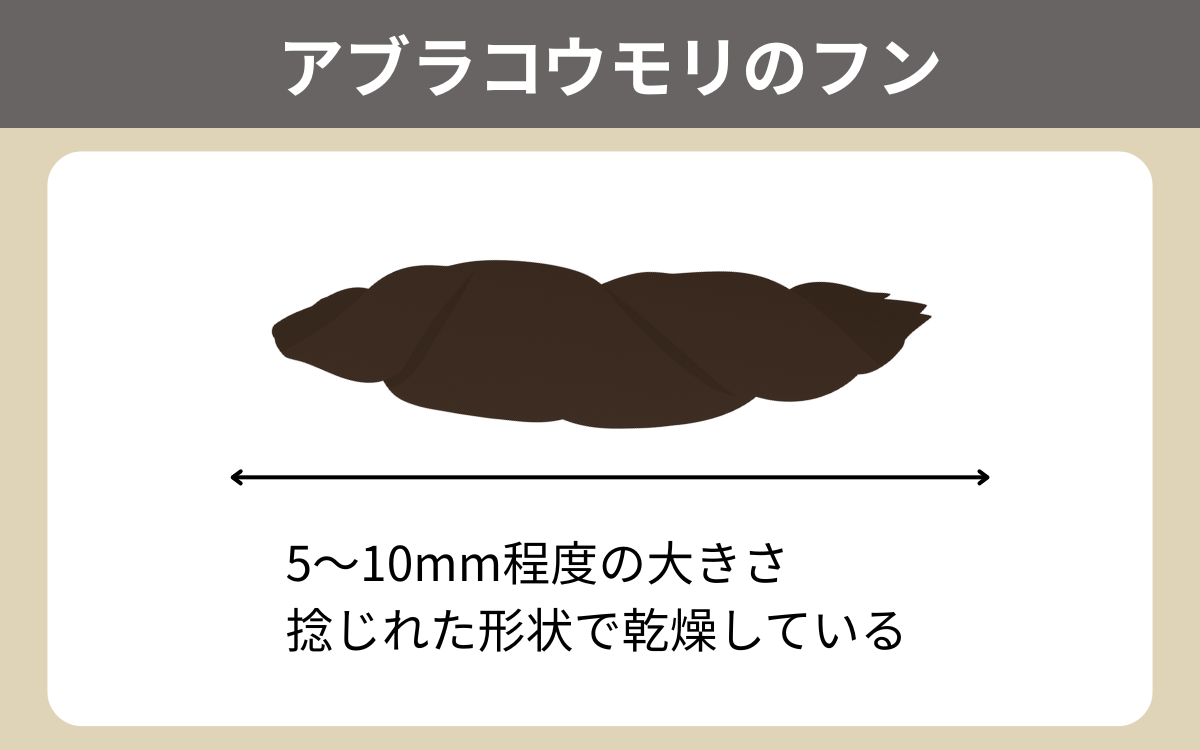

アブラコウモリのフンは5~10mm程度と1つ1つは小さいものの、一晩に100匹以上の昆虫を食べ、大量に排泄します。

加えて集団で棲みつくことから、住宅内におびただしい量のフンが蓄積されます。

屋根裏に棲みつかれたとしたら、一面がびっしりとフンで埋まってしまうほどです。

大量のフンの悪臭は凄まじく、ドブ臭とアンモニア臭をまぜたような独特の酸っぱいニオイを放ちます。

天井や軒下、シャッターや雨戸など、アブラコウモリが棲みつきやすい場所の付近だけではなく、建物全体に悪臭が広まる場合もあり、自宅にいるだけで気分が悪くなってしまいます。

健康被害

アブラコウモリのフンは乾燥していてボロボロと崩れやすく、空気中に舞いやすいという特徴があります。

そのため、フンに含まれる菌にエアロゾル感染し、鼻炎や咳、皮膚炎などのアレルギーを発症する可能性があるのです。

また、野生のコウモリはおそろしい感染症のウイルスをもっている場合があります。

コウモリ自体は免疫力が強いため症状が出ませんが、触れた人間は高い確率で感染します。

以下は、コウモリが媒介した事例のある感染症の一覧です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

9.6% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

生命の危機に瀕する感染症もあります。もし自宅にアブラコウモリが棲みついても、決して素手で触れないようにしましょう。

住宅被害

大量の糞尿は、悪臭ばかりでなく住宅や汚れや劣化の原因になる可能性があります。

たとえば、屋根裏に棲みつかれた場合、天井に大きなシミができたり、建材が腐食したりします。

建材が腐食すると住宅の耐久性が低下し、最悪の場合倒壊することも。

加えて、腐った建材はシロアリをおびきよせます。シロアリの食害にあうとさらに住宅がもろくなり、被害はより深刻になります。

騒音被害

家に棲みついたアブラコウモリは、狭い隙間を這いつくばって移動します。移動の際、天井や壁の断熱材に身体が触れて「カサカサ」という音が発生します。

1匹だけなら気になりませんが、アブラコウモリは集団で棲みつく動物。複数で移動されたら、耳障りな騒音だと感じるでしょう。

なお、アブラコウモリの活動時間帯は夜です。

眠ろうとしたときに騒音を立てられたらストレスが溜まるばかりか、睡眠不足で健康に支障をきたすかもしれません。

また、アブラコウモリは危険を察知すると「キィキィ」と鳴き声を上げる場合も。

「もしかしてアブラコウモリがいるかも?」と思って、天井や壁を叩くと鳴き声を発してさらにうるさくなる可能性があります。

不用意に刺激を与えるのはやめましょう。

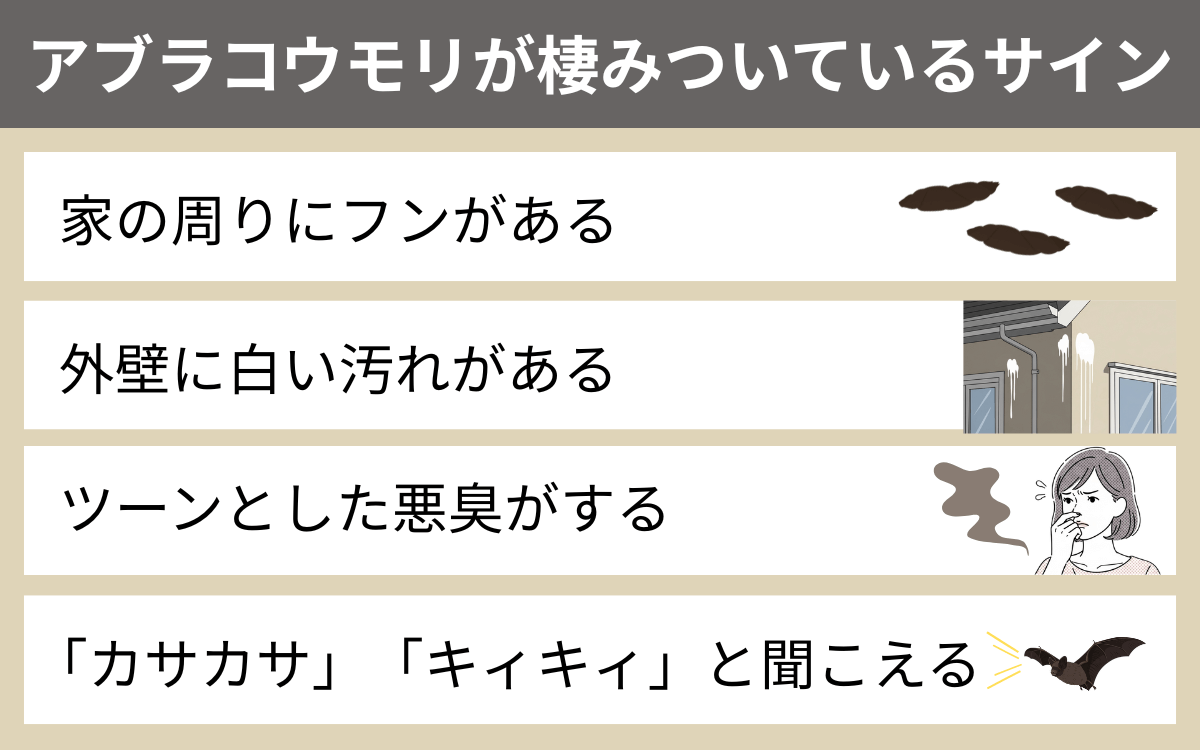

アブラコウモリが棲みついているサイン

アブラコウモリが及ぼす被害について知り、「もしも自宅に棲みついたらどうしよう」と不安を抱いた方もいるのではないでしょうか。

アブラコウモリが棲みついているか気になった際は、以下のポイントをチェックしましょう。

・家の周りにフンがある

・外壁に白い汚れがある

・ツーンとした悪臭がする

・「カサカサ」「キィキィ」と聞こえる

家の周りにフンがある

アブラコウモリが棲みつきやすい屋根裏や軒下、シャッターや雨戸、侵入口として使われやすいベランダや室外機のダクト周辺、換気口などの付近で5~10mm程度のフンを複数見かけたら、アブラコウモリが棲みついているかもしれません。

また、アブラコウモリは夜間に外壁に止まって休息することがあるため、外壁に多くのフンが付着している場合も棲みついている可能性が高いです。

アブラコウモリのフンはネズミのフンとよく似ていますが、捻じれた形状をしていてボロボロと崩れやすいという特徴があります。

外壁に白い汚れがある

アブラコウモリは、フンだけではなく尿も撒き散らします。

棲みついている場所の中ではもちろん、採餌から戻ったときに排尿する場合があります。外壁に止まって休んでいるときに尿を出すことも。

外壁付近で排泄された尿は、時間がたつと白色に変わります。

液だれのような白い汚れが外壁に複数こびりついていたら、アブラコウモリが棲んでいるかもしれません。

鳥のフンとよく間違われますが、黒い塊が混じっていない、ペンキに似ている汚れであればアブラコウモリの尿だと判断していいでしょう。

ツーンとした悪臭がする

こちらで解説したとおり、アブラコウモリのフンは独特のニオイを放ちます。

ツーンと鼻につく、酸っぱい悪臭を自宅内で感じたらアブラコウモリが棲みついている可能性があるでしょう。

天井や軒下、シャッターや雨戸など、棲みつきやすい場所の近くだけではなく、自宅のどこにいてもニオイがするのであれば、すでに大規模な集団になっている可能性も。

被害の拡大を食い止めるためにすみやかに駆除しましょう。

「カサカサ」「キィキィ」と聞こえる

こちらで解説したとおり、アブラコウモリは天井や壁の中を移動するときに「カサカサ」と音を立てたり、危険を察知して「キィキィ」と甲高い声を上げたりします。

夜間にこうした音が聞こえるのであれば、アブラコウモリが棲みついているかもしれません。音が大きければ大きいほど、多くのアブラコウモリが潜んでいます。

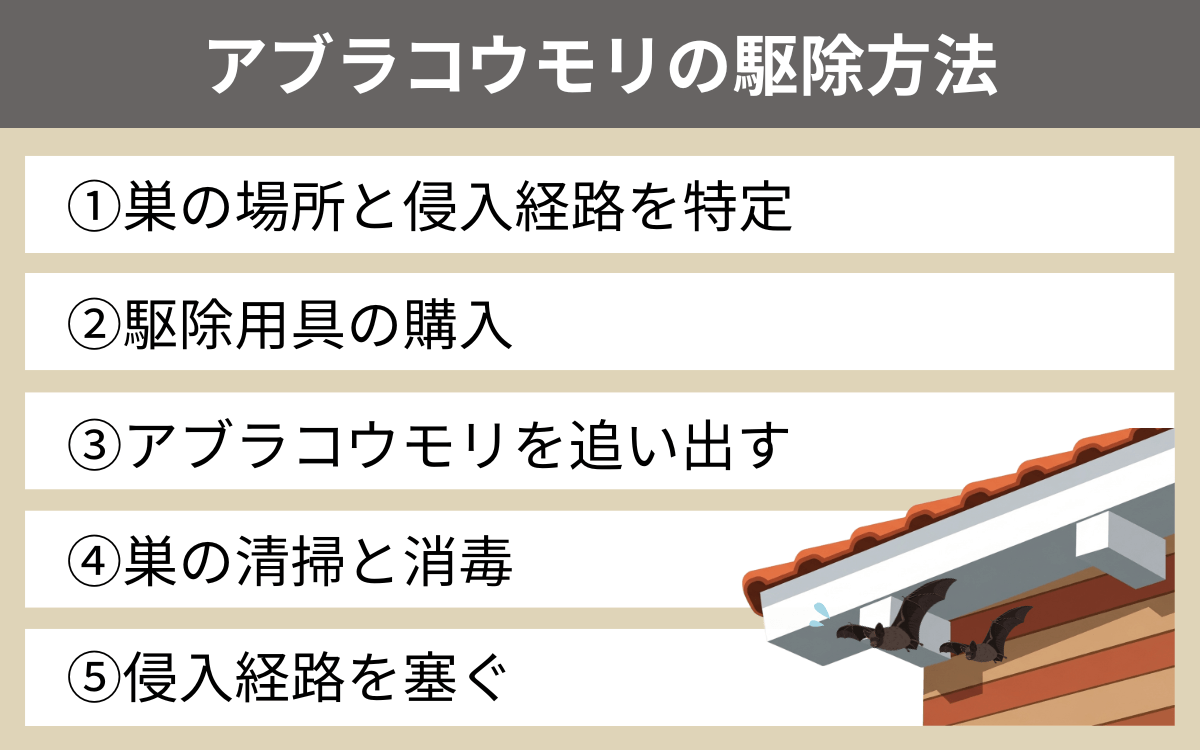

アブラコウモリが棲みついたら駆除しよう

アブラコウモリは人間にさまざまな被害を及ぼす害獣としての一面をもっています。

自宅に棲みついていると気づいたらすみやかに駆除しましょう。

ただし、正しい手順で対応しないと法律に違反したり、完全に駆除できなかったりするため、正確な知識を身につけてからの対応をおすすめします。

アブラコウモリも捕獲・殺傷NG

ヒナコウモリと同様に、野生のアブラコウモリも捕獲と殺傷が禁止されています。そのため、傷つけず、殺さずに「追い出し」をしなければなりません。

駆除する過程で万が一傷つけると、100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科せられる場合があるため、ここから紹介する手順にのっとって正しくアブラコウモリを駆除しましょう。

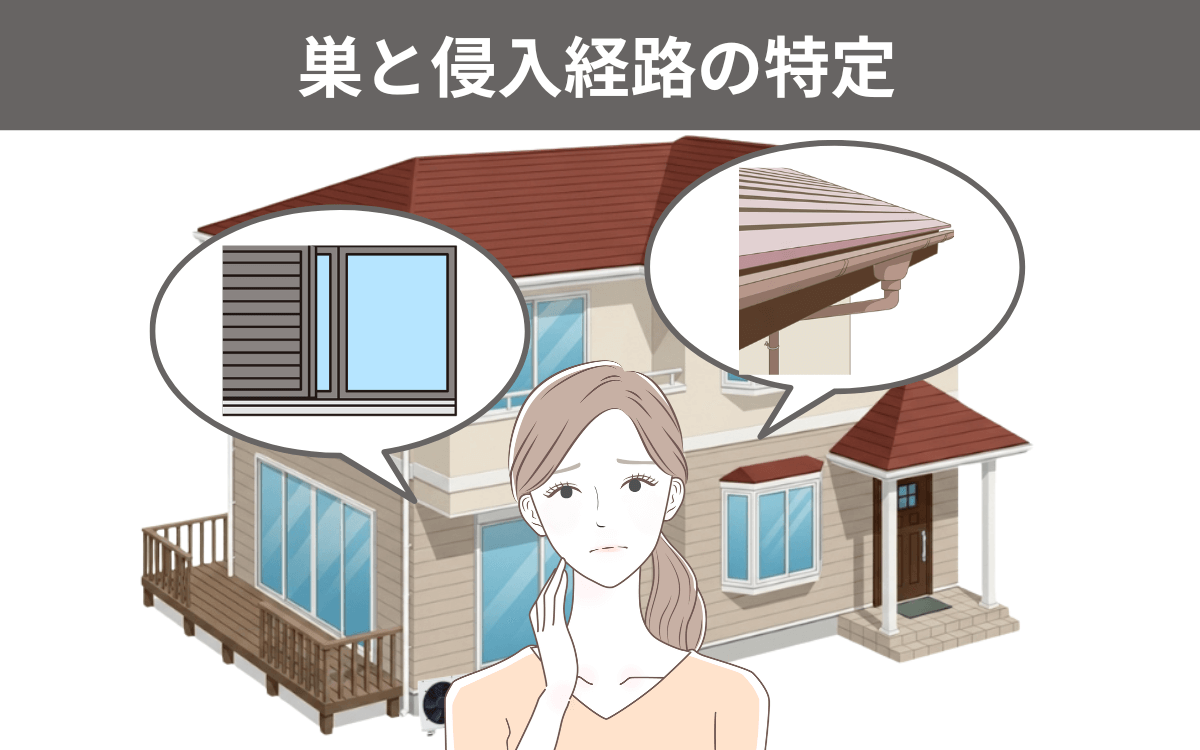

駆除手順①棲みついている場所と侵入経路を特定

駆除を始める前に、どこに棲みついているのか、どこから侵入しているのかを特定しましょう。

どこにアブラコウモリがいるのかがわからないと、完全に駆除できないためです。

あわせて、コウモリは帰巣本能が強い動物のため、侵入経路を把握して封鎖しないと、一度追い出してもまた戻ってくる可能性があります。

闇雲に駆除を始めるのではなく、まずは現状を丁寧に調査しましょう。

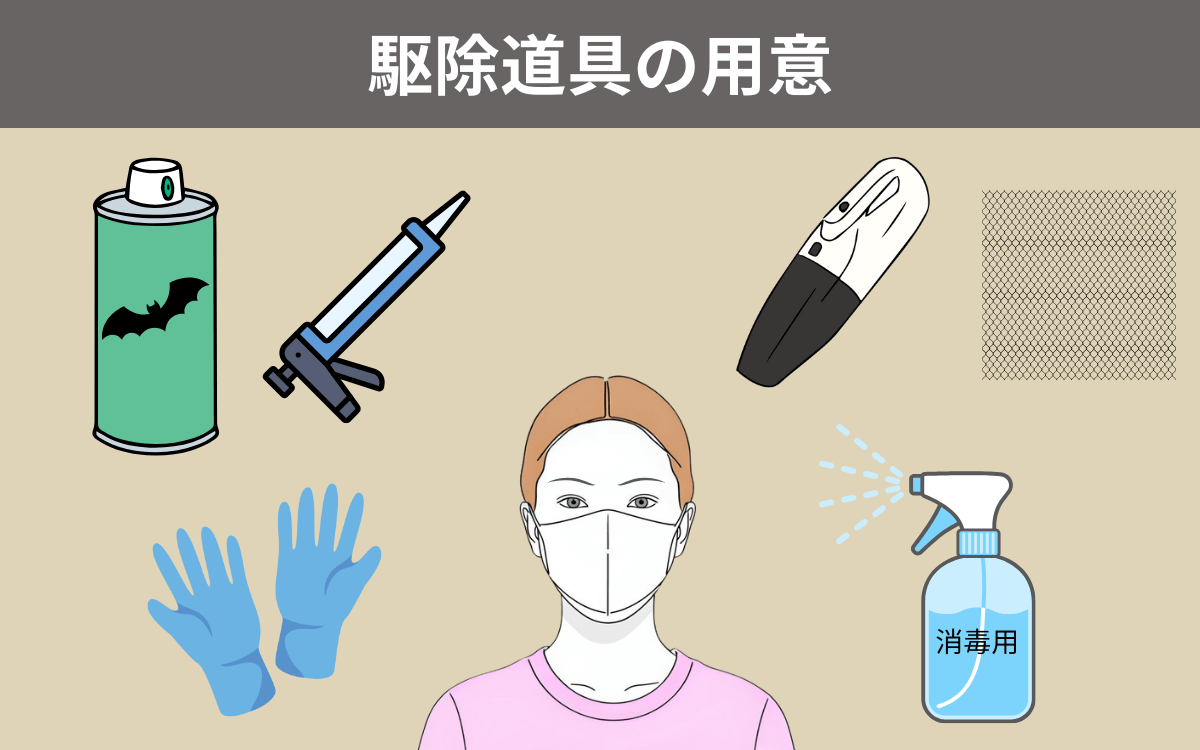

駆除手順②駆除道具の購入

棲みついている場所と侵入経路がわかったら、駆除道具を購入します。主に必要なものは以下のとおりです。

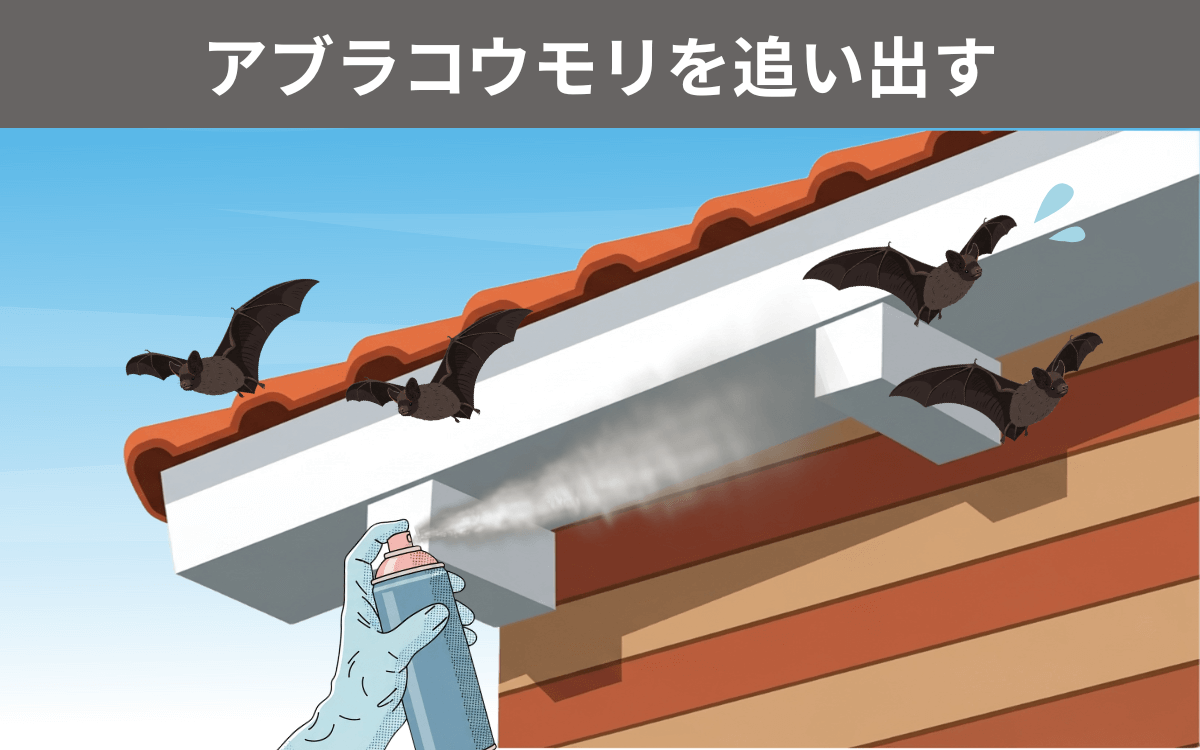

駆除手順③アブラコウモリを追い出す

駆除道具をそろえたら、アブラコウモリを追い出します。追い出しに使うのは忌避スプレーです。

侵入口に向かって噴射すると、中からわらわらとアブラコウモリが姿を現します。次々に飛び出すため、驚いて転んでケガをしないように慎重に作業しましょう。

特に、2階以上の高所だと、脚立や梯子に乗って作業する場合があります。

出てきたコウモリの勢いに圧倒されて落下しないように、他の人に支えてもらいながらの作業をおすすめします。

忌避スプレーを一度噴射しただけで終わりではなく、何度も繰り返し噴射しないとアブラコウモリはいなくなりません。

スプレーの成分は人体に無害ですが、気管支が弱い方はマスクを着用して作業すると安心です。

駆除手順④棲みついていた場所の清掃と消毒

アブラコウモリを一掃したら、棲みついていた場所に溜まっている大量のフンを清掃します。

菌を吸い込まないように防じんマスクをつけ、フンに直接触れることを防ぐためにゴム手袋を着用してください。

屋根裏でも床下でも、シャッターでも雨戸の戸袋でも、一面にびっしりとフンが蓄積しています。

ハンドクリーナーで吸い込んで片付けるとスピーディに清掃が終わります。

フンを除去したら、消毒を行います。

消毒スプレーを噴きかけると菌が空気中に舞ってしまう可能性があるため、雑巾に消毒液を染み込ませて拭きあげましょう。

また、フンにおびき寄せられてゴキブリやダニなどの害虫が発生している場合があるため、殺虫剤を用意しておくと安心です。

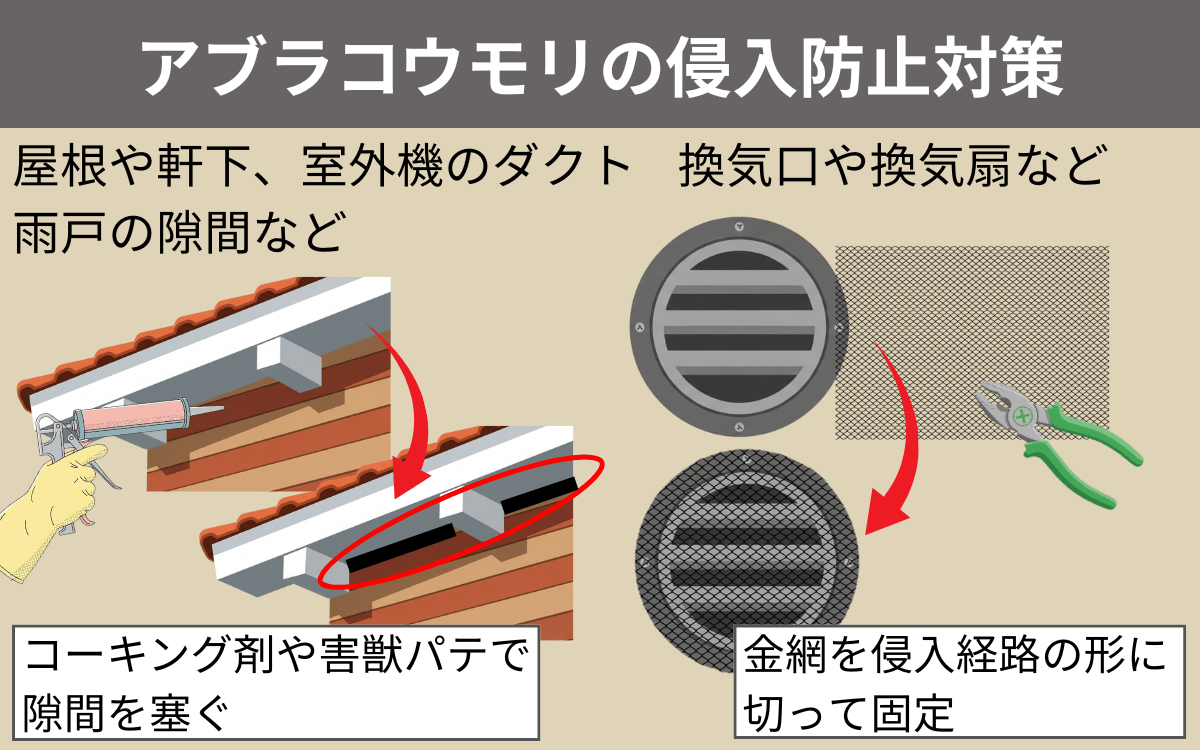

駆除手順⑤侵入経路を塞ぐ

清掃と消毒が終わったら、アブラコウモリが侵入経路として使っていた場所を塞ぎます。

屋根や軒下の亀裂や隙間など、密閉しても問題がない場所は、コーキング剤や害獣パテで塞ぎましょう。

換気扇や換気口など、完全に塞ぐと生活に支障がある場所には、網目の細かい金網を取り付けます。

あわせて、アブラコウモリが再度寄ってこないように置き型の忌避剤や、コウモリが苦手なハッカのニオイを侵入経路付近に設置もしくは散布しておくと、より安心です。

自分での対応が不安ならプロに依頼

アブラコウモリは、正しい手順をふめば自分でも駆除できます。しかし、「やっぱりコウモリと対峙するのは不安」だと恐怖を感じる方は少なくないでしょう。

万が一直接触れ合ってしまうと、感染症に罹患するおそれもあります。

また、棲みついた場所が屋根裏や床下の場合、人が出入りするために点検口が必要です。

点検口の設置には、専用の道具とDIYの技術が必須なため、経験のない方では対応が難しいです。

自分での対応が不安、もしくは難しいと考えたら、コウモリ駆除の専門のプロへの依頼をおすすめします。

豊富な経験と確かな技術で、あなたに代わってコウモリを追い出します。

まとめ

ヒナコウモリの生態の解説にあわせ、私たちの生活の身近にいるアブラコウモリについて紹介しました。

ヒナコウモリは絶滅危惧種に指定されており、約40年前から保護活動が進められているコウモリのため、滅多に遭遇する機会はありません。

ヒナコウモリより遭遇確率の高いコウモリは、アブラコウモリです。民家に棲みつき、さまざまな被害をおよぼします。

もし自宅にアブラコウモリが棲みついたらすみやかに駆除しましょう。

自分でも駆除できますが、不安な場合はコウモリ駆除のプロへの依頼をおすすめします。

「害虫害獣コンシェルジュ」は、経験と技術を活かして、現場調査から徹底的な追い出し、さらには再来防止対策まで、一貫して対応します。

アブラコウモリ被害にお困りの際は、ぜひご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...