コウモリの翼はどうなってる?イラストつきで構造を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

空を飛ぶ動物といえば鳥と、もう1つはコウモリです。

「鳥の翼は何となくイメージがつくけど、コウモリの翼って一体どうなっているんだろう?」と疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

今回は、コウモリの翼の構造をイラスト付きで丁寧に解説するとともに、飛び方の特徴や、進化の歴史、その生態について詳しく紹介します。

コウモリの翼についてじっくりと知りたい方は、ぜひご覧ください。

・コウモリの翼の構造

・コウモリが飛行能力を手に入れた歴史

・他の生物との飛び方の違い

コウモリの翼の構造

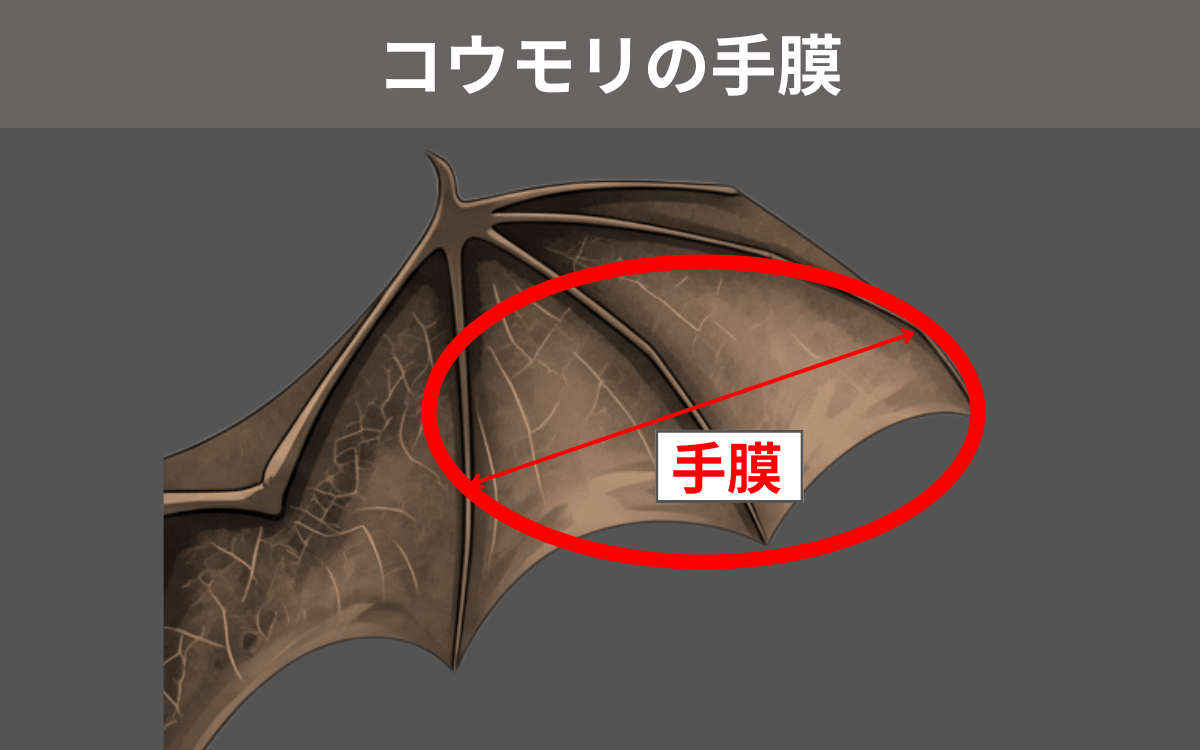

コウモリの翼は、正式名称を「飛膜」という前足が発達したものです。ここではコウモリの翼の構造を詳しく解説します。

正式名称は「飛膜」

コウモリの翼の正式名称は「飛膜」です。前足が発達して指間の膜が広がって伸び縮みできるようになったために、飛行が可能となりました。

人間にも指の間にある小さな水かきが発達したような形状だといえば、イメージしやすいでしょう。

飛膜は、エラスチンというゴムのような伸縮性をもつタンパク質とコラーゲン、筋肉で構成されています。

エラスチンは組織が伸縮した後にもとに戻る弾力をもっており、このお蔭でコウモリは飛膜を自在に動かすことができるのです。

飛膜は、肩の周辺から尾まで大きく広がっています。大きく膜を広げて飛ぶ姿は、まるでマントをはためかせて夜を駆ける怪人のようです。

コウモリの不気味でこわいイメージは、大きな飛膜と飛行する姿から想起されたものかもしれませんね。

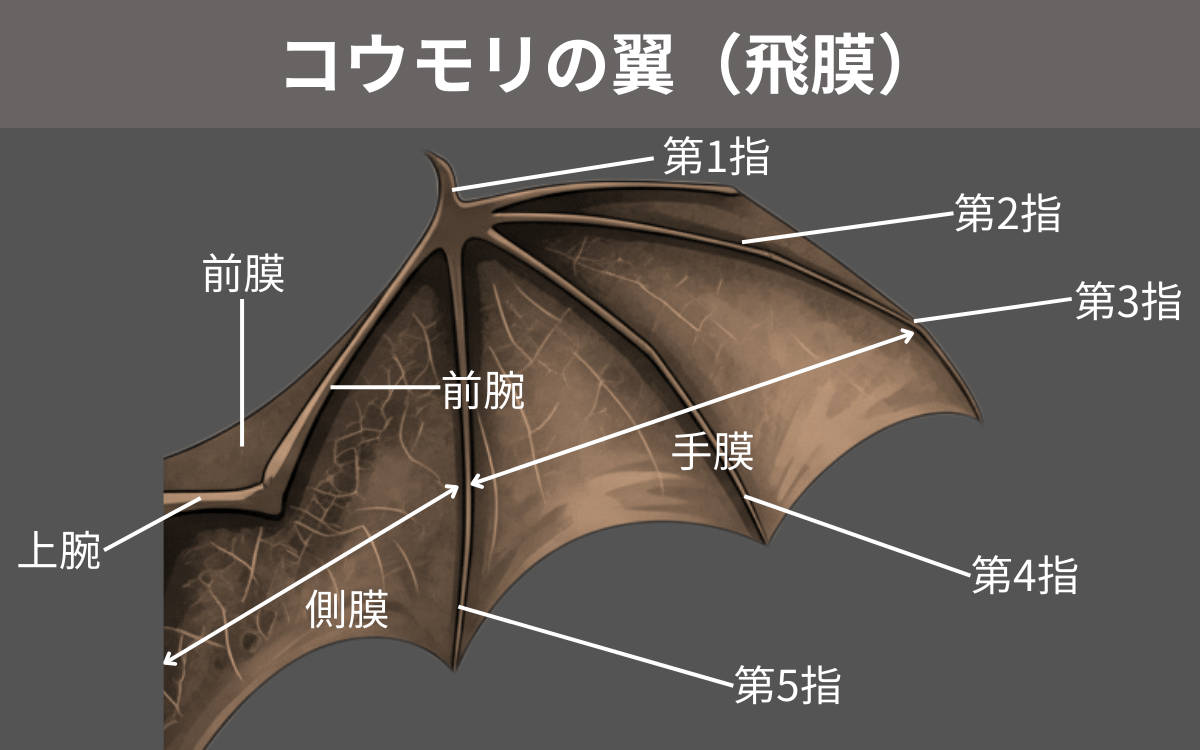

翼の構造

コウモリの翼は、第1指~5指の5本の指と上腕、前腕と、前膜、側膜、手膜で構成されています。

飛膜は柔軟性があり伸び縮みするため、複雑な動きも可能です。

発達した飛膜のお蔭で、コウモリは飛行するだけではなく、旋回や急降下もできるようになりました。

そのため、エサである小さな昆虫がブンブンと動き回っていても、ハンターのごとく狙いを定めて捕獲のために飛来できるのです。

翼の形状は種類がある

コウモリの翼の形状は、以下の3つの種類に分かれます。

・広短型

・狭長型

・中間型

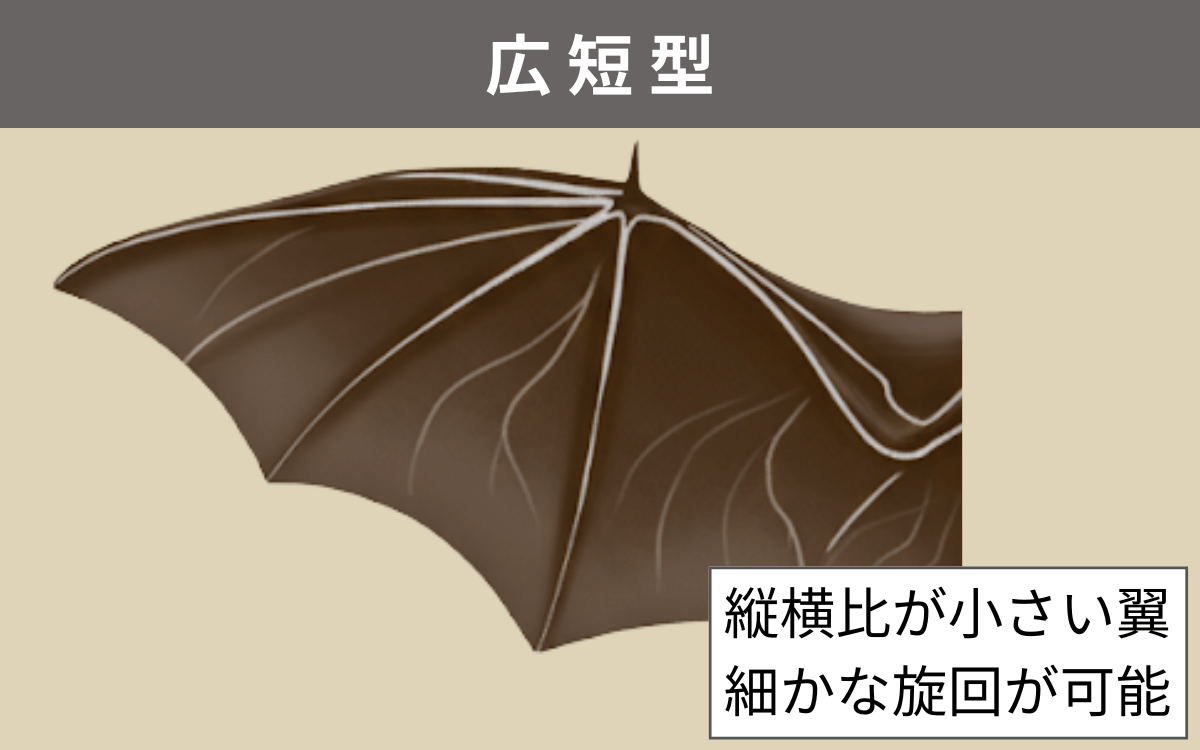

広短型

広短型とは、縦横比が小さい翼のことです。

飛行時にスピードは出ませんが、障害物の多い空間での細かな旋回が可能です。木々が生い茂った場所でも、間を縫って器用に飛んでエサを捕獲します。

一点に停止したように飛行するホバリングができ、狭くて入り組んだ洞窟にも入っていけます。

キクガシラコウモリやテングコウモリなどが広短型の翼をもつコウモリです。

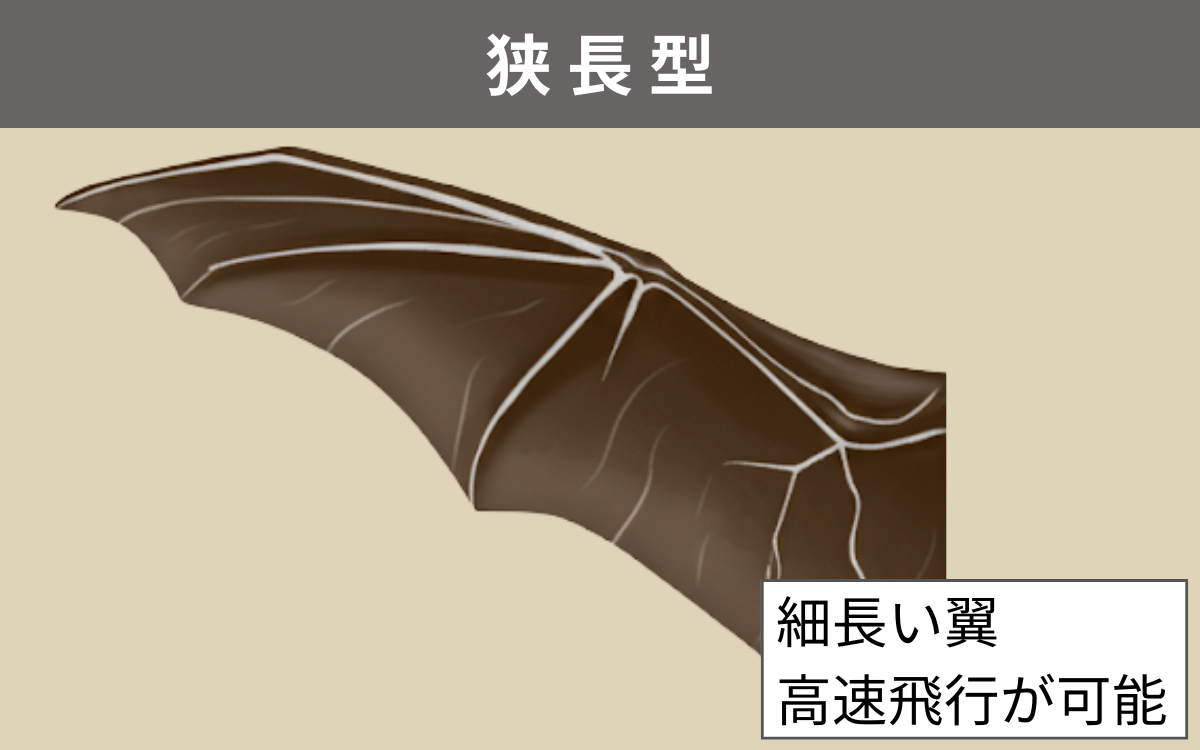

狭長型

狭長型とは、縦横比が大きい、細長い翼のことです。

高速で直線的な飛行が可能で、開けて障害物のない場所で採餌を行います。

広短型と異なりホバリングはできず、出産と育児、冬眠時に高さ2m程度の大きな洞窟を使います。

ヤマコウモリ、ユビナガコウモリ、キタクビワコウモリなどが狭長型をもつコウモリです。

【こちらの記事もおすすめ】

中間型

広短型、狭長型の中間型の翼をもつコウモリもいます。森林の周縁部や建物などに沿って飛行します。

モモジロコウモリ、ノレンコウモリなどが中間型の翼をもつコウモリです。

コウモリはどうやって飛行能力を手に入れた?

独特の翼をもち、哺乳類で唯一飛行能力を有するコウモリ。どのような進化を経て現在のように自在に空を飛べるようになったのでしょうか。

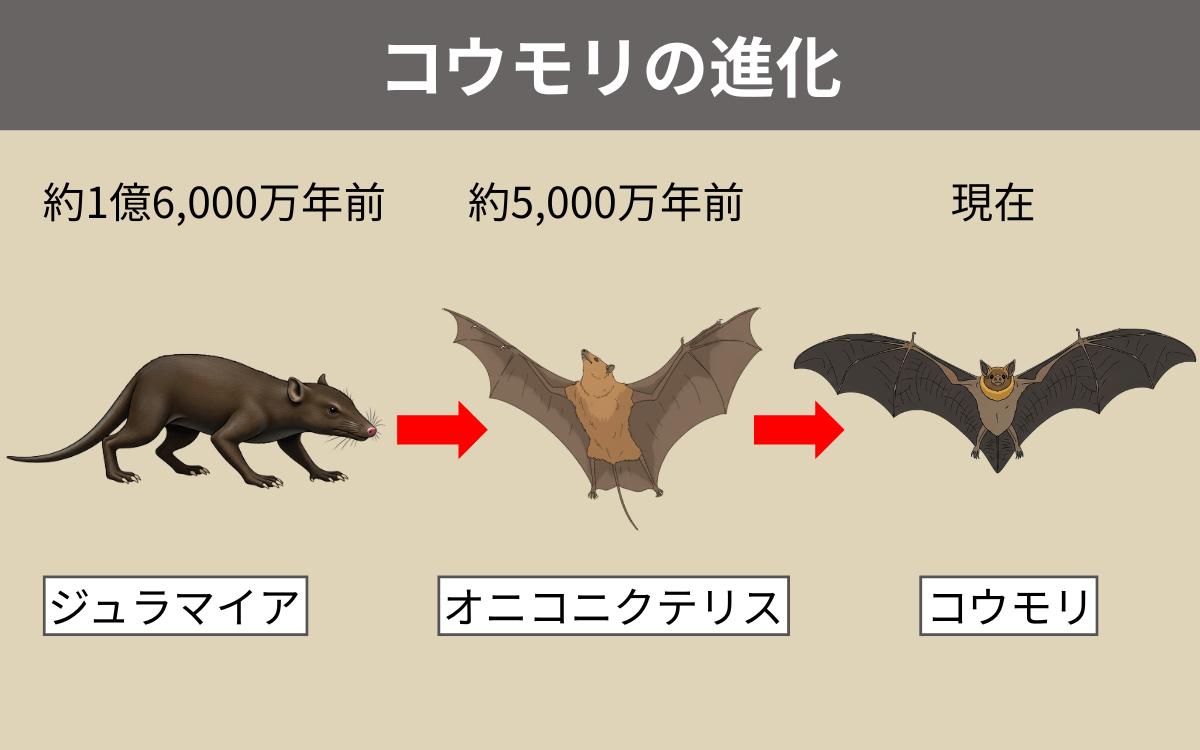

コウモリの祖先は哺乳類「ジュラマイア」

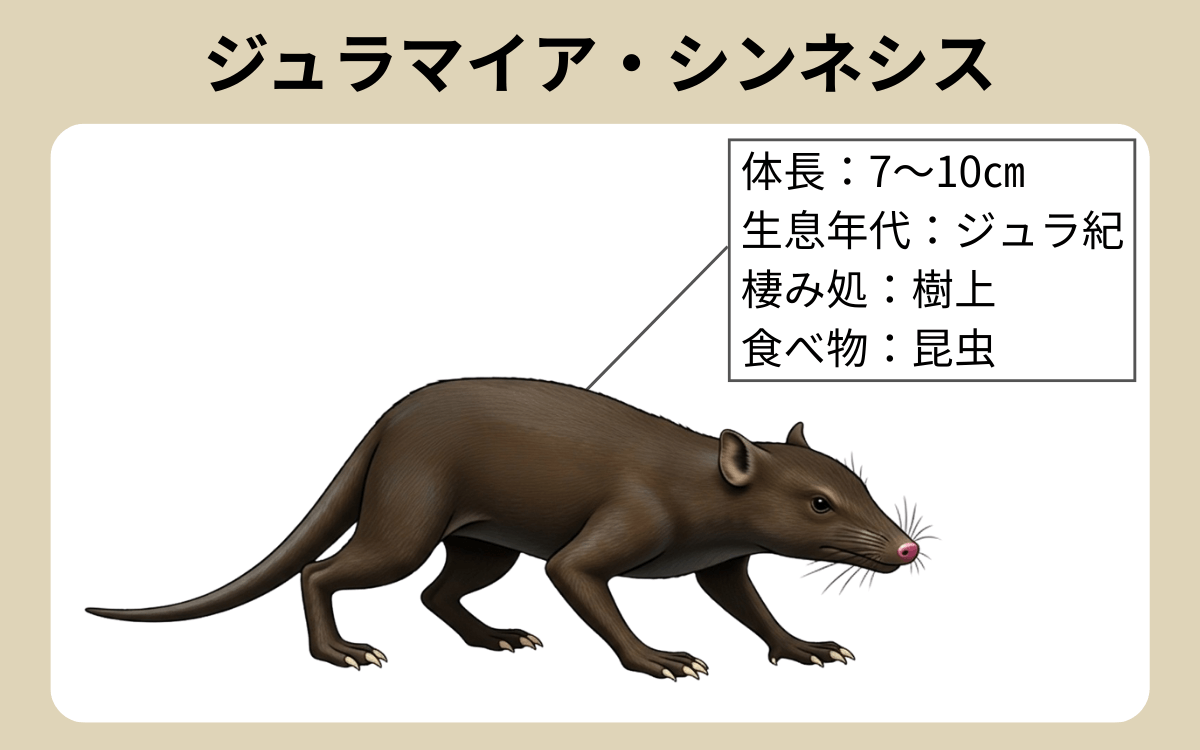

コウモリの祖先は、最古の真獣類といわれるジュラマイア・シンネシスです。真獣類とは、身体の中に子どもを宿すことができる胎盤をもつ哺乳類を指します。

約1億6,000万年前のジュラ紀に生息していたことがわかっており、体長は7~10cmと小柄で、細長い鼻先と長い尻尾をもつトガリネズミによく似た動物です。

ジュラマイアに飛行能力はありませんが、木登りが得意で樹上で生活していました。

オニコニクテリスに進化して飛行能力を獲得

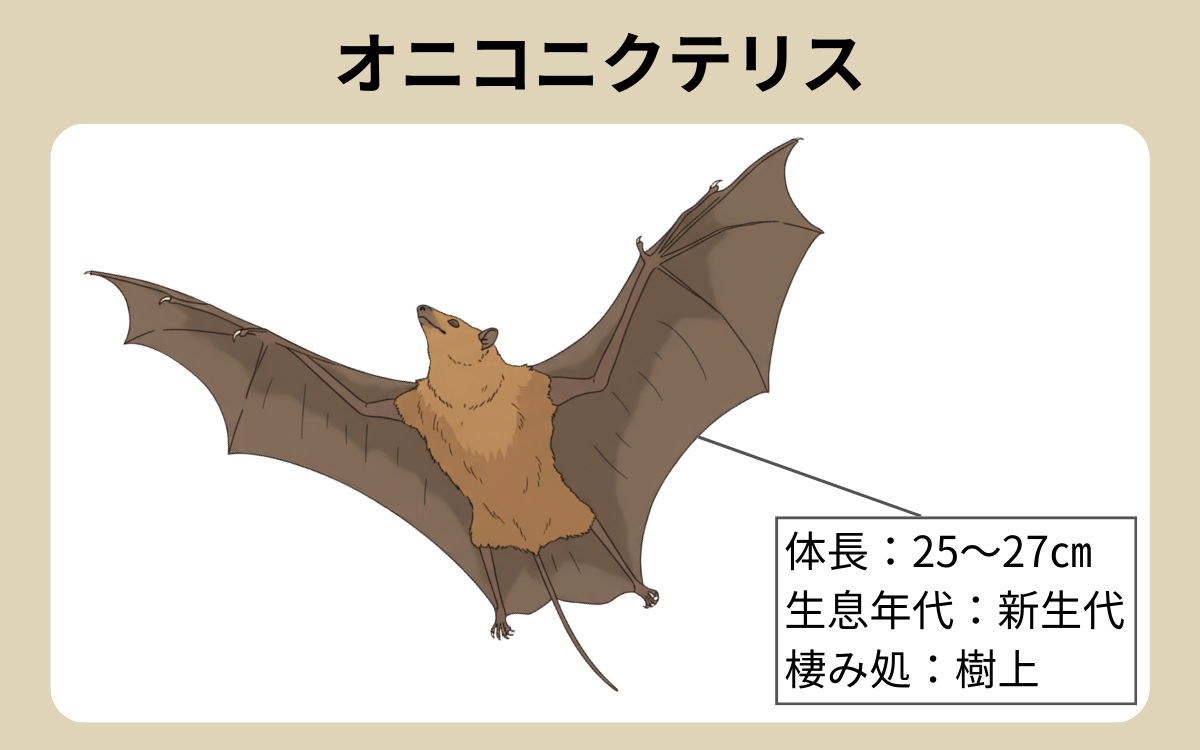

ジュラマイアから進化し、オニコニクテリスという現在のコウモリに近い動物が誕生しました。

具体的な出現時期は不明ですが、現在確認されている最古の化石は約5,000万年前の新生代のものです。

オニコニクテリスはコウモリと同じく翼をもち、飛行能力を有していました。

しかし、現在のコウモリほど自在に空を飛べたわけではなく、ムササビとモモンガのような滑空と、羽ばたきをあわせて使っていたといわれています。

どうやって飛行能力を獲得したのかは不明

ジュラマイアが生息していたのが約1億6,000万年前、オニコニクテリスが生きていたのが約5,000万年前。

約1億年もの期間がありますが、ジュラマイアからオニコニクテリス進化する過程において、何がきっかけで飛行能力をもったのかは未だにわかっていません。

ただし、専門家の間では短期間で飛行能力を獲得したであろうと推察されています。大きな理由は、コウモリの指の遺伝子の成長スピードの速さです。

同じ小動物であるネズミに比べると、約30%も速く遺伝子のタンパク質が動いていることがわかっています。

前述のとおり、コウモリの翼は指間の膜が発達したものです。そのため、指の成長速度が飛行能力の獲得に関連すると考えられています。

飛行能力とともに手に入れた「超音波」

コウモリは、飛行能力のほかに超音波能力をもっています。超音波を使って物体との距離をはかり、エサを採ったり障害物をよけたりしています。

「エコーロケーション(反響定位)」というこの能力は、イルカやクジラなどの一部の哺乳類しか保有していません。

なお、超音波を使えるのはこちらで解説しているココウモリのみです。

目が悪く周囲の物体をほとんど視認できないために超音波能力を使って生活しています。

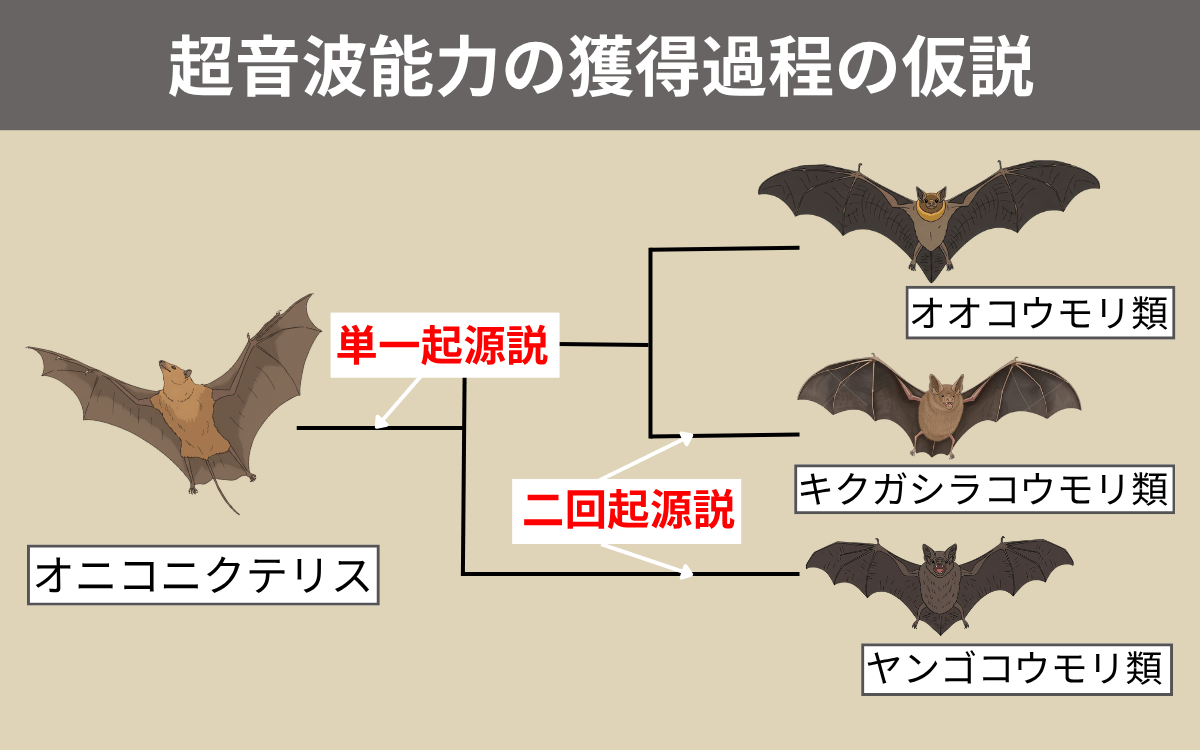

ちなみに、超音波をいつ使えるようになったのかも専門家の間で意見が分かれています。

現在提言されている仮説は、「単一起源説」と「二回起源説」の2つです。

オニコニクテリスが進化後に超音波能力を獲得し、オオコウモリだけが超音波能力を失った説

オオコウモリ類とキクガシラコウモリ類、ヤンゴコウモリ類の3つの系統のコウモリに分かれ、そのうちのキクガシラコウモリ類とヤンゴコウモリ類が超音波能力を獲得した説

東京大学大学院農学生命科学研究科は、2021年に二回起源説が有力であると発表しました。

オオコウモリ類、キクガシラコウモリ類、ヤンゴコウモリ類の骨を調べたところ、喉と耳の渦巻管の形成過程がそれぞれで異なることがわかったのです。

そのため、一度3つの系統に分かれたのちにキクガシラコウモリ類とヤンゴコウモリ類がそれぞれ別に超音波能力を獲得した可能性が高いと考えられています。

コウモリの翼が科学の進歩に役立つ!?

コウモリの翼の仕組みが、人類の飛行技術の進歩に役立つといわれています。

ブリティッシュコロンビア大学とシンガポール国立大学の研究チームは、コウモリの翼の柔軟な性質に注目しました。

昆虫や鳥の羽根や翼よりも、騒音低減や操縦性と効率性の向上などにおいて多くの利点があると発表しています。

コウモリの翼および飛行の仕組みを利用した、新しい飛行機やドローンを作れる可能性についてさらに研究が進んでいるとの情報も。

進化過程において謎の多いコウモリですが、今後の科学の進歩に一役買ってくれると考えると、非常にわくわくしますね。

コウモリと他の生物の飛び方の違い

コウモリの翼の特徴を解説しました。実は翼の構造だけではなく、飛び方も他の生物と異なります。

とはいえ、夜間の暗がりでコウモリか別の生物かを区別することは容易ではありません。ここでは、さまざまな生物との飛び方の違いを紹介します。

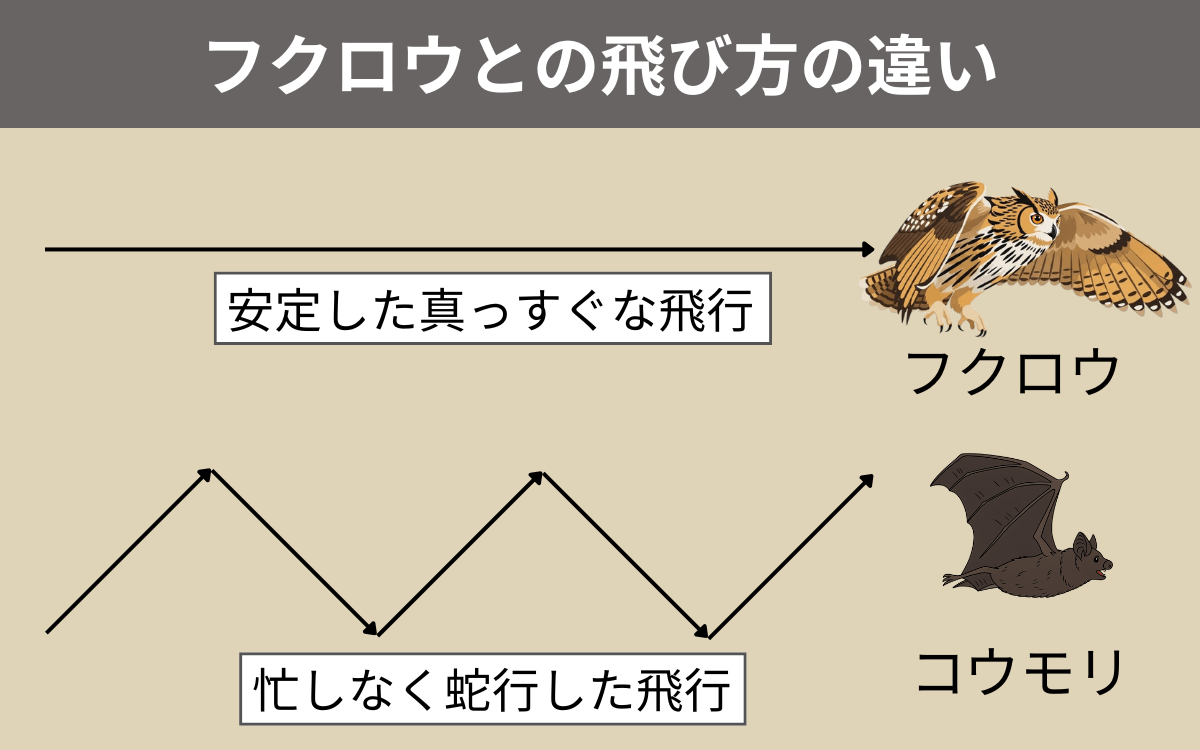

フクロウとの違い

コウモリと同じく夜行性であるフクロウとの飛び方の違いを解説します。

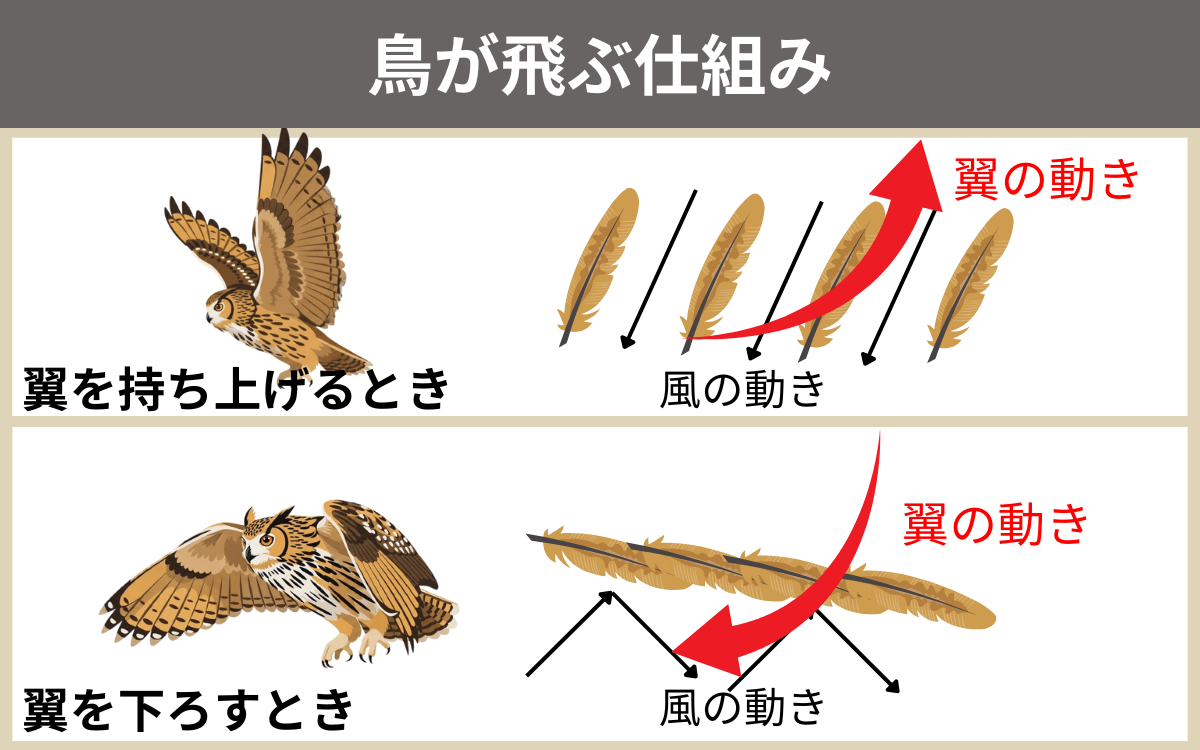

フクロウをはじめとする鳥類は、翼にある「風切羽」を使って空を飛んでいます。

翼を持ち上げるときに空気を逃がし、下ろすときに空気を押し返すという仕組みです。

空気抵抗を抑えられるため、安定して真っすぐ飛行することが可能です。

加えて、フクロウの風切羽にはふわふわとした毛が生えており、羽根がこすれる音を小さくしています。

そのため、フクロウは音を立てずに飛行し、静かに獲物に近づけるのです。

一方でコウモリは、翼の膜を最大限に広げて力いっぱいに飛びます。

翼の動きでつくった空気の渦にのって飛んでおり、鳥類のように空気抵抗を減らせません。

その結果、安定した飛行は難しく、パタパタと忙しない、蛇行した飛び方になります。

鳥はなぜ飛べるの?もっと知りたい!羽根のはたらきと飛び方のヒミツ:鳥のヒミツをときあかせ2|バードブランチプロジェクト

コウモリの飛行の謎が解明 – きょういくじん会議 – 明治図書オンライン「教育zine」

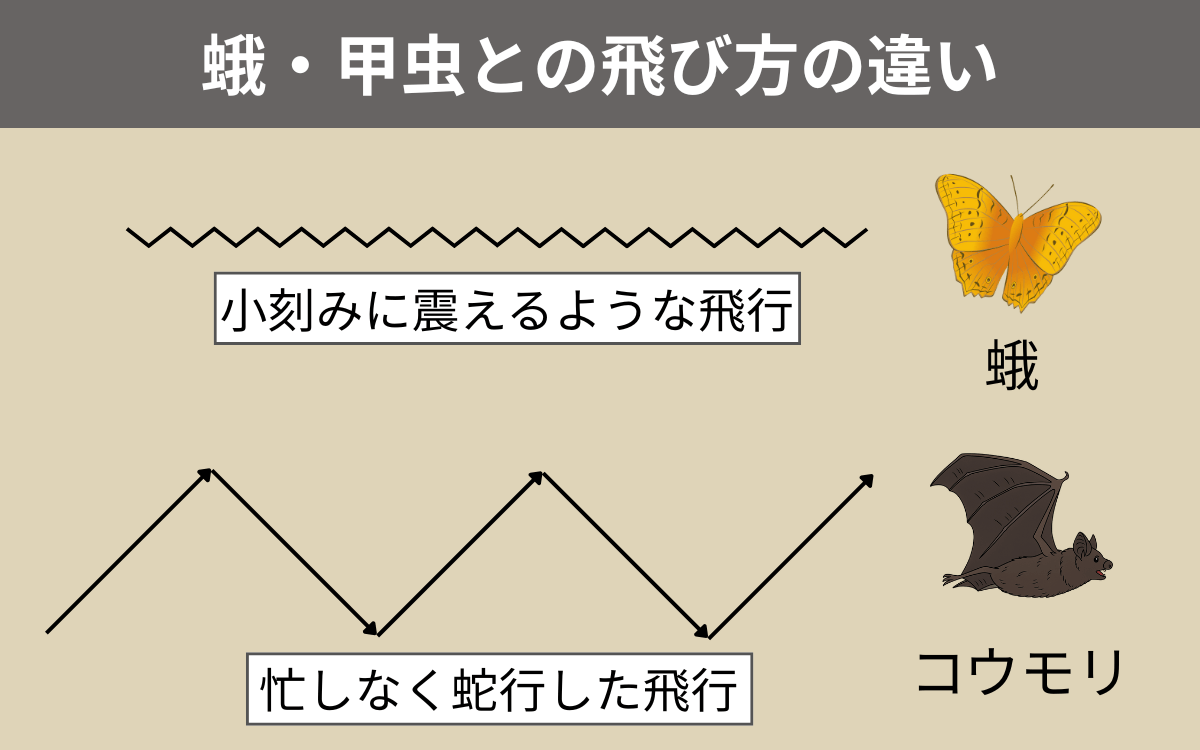

蛾・甲虫との違い

私たちの身近に棲んでいるコウモリは身体が大変小さく、飛んでいる姿が蛾や甲虫と見間違えられることがあります。

しかし、飛び方の違いを知っておけば、夜間の暗がりでもコウモリなのか昆虫なのか判断可能です。

昆虫は基本的にハネをヘリコプターのように高速回転させ、空へと飛び立つ「揚力」と前に進む「推進力」を生み出しています。

昆虫はハネを小刻みにブンブンと動かしており、翼をバサバサと動かすコウモリとは飛び方が明らかに異なります。

蛾のようにハネをパタパタと動かして飛ぶ品種もいますが、コウモリが飛んでいる姿をみると、主に動かしているのは手膜の部分です。

一方で蛾はハネを付け根から動かして小刻みに震えるように動かして飛んでいます。この違いで、コウモリとの見分けができるでしょう。

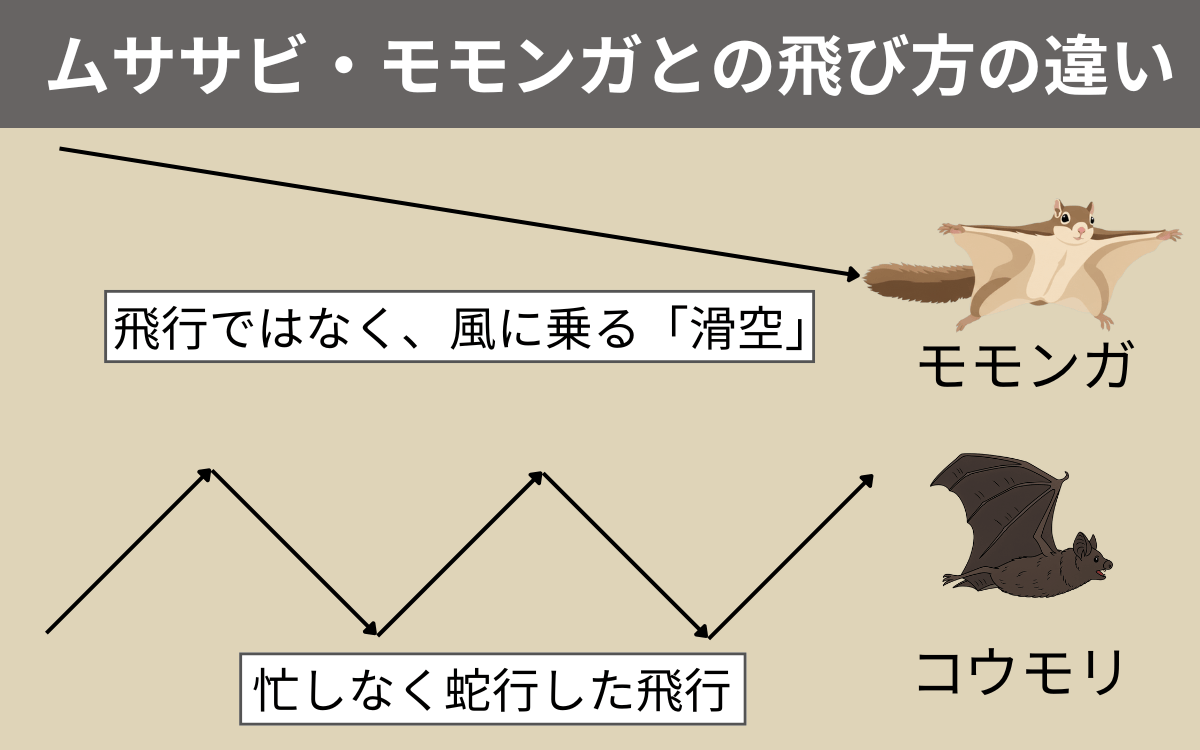

ムササビ・モモンガとの違い

哺乳類の中には、ムササビやモモンガ、ヒヨケザルなど他にも空を飛ぶ動物がいます。ただし、完全な「飛行」をする哺乳類はコウモリだけです。

ムササビやモモンガ、ヒヨケザルは飛膜を広げて風に乗り、空を「滑空」しているのみ。

コウモリのように自らの力で翼を動かしているわけではありません。

ムササビやモモンガ、ヒヨケザルの飛んでいる姿を見ると、腕を動かしてはいないことがわかります。

また、ムササビやモモンガは上から下へは飛べますが、下から上に飛べません。

モモンガは大きさが小型のコウモリに近く、夜の森で見かけたときにどちらか判断がつきにくいです。

しかし、飛行と滑空の違いを把握しておけば、明かりのない森の中でもどちらなのかを判断するのに時間はかからないでしょう。

コウモリの生態をもっと知ろう!

コウモリの翼や飛び方について解説してきました。

コウモリは、飛行能力以外にもさまざまな特徴をもつ面白い動物です。ここでは、コウモリの生態を丁寧に紹介します。

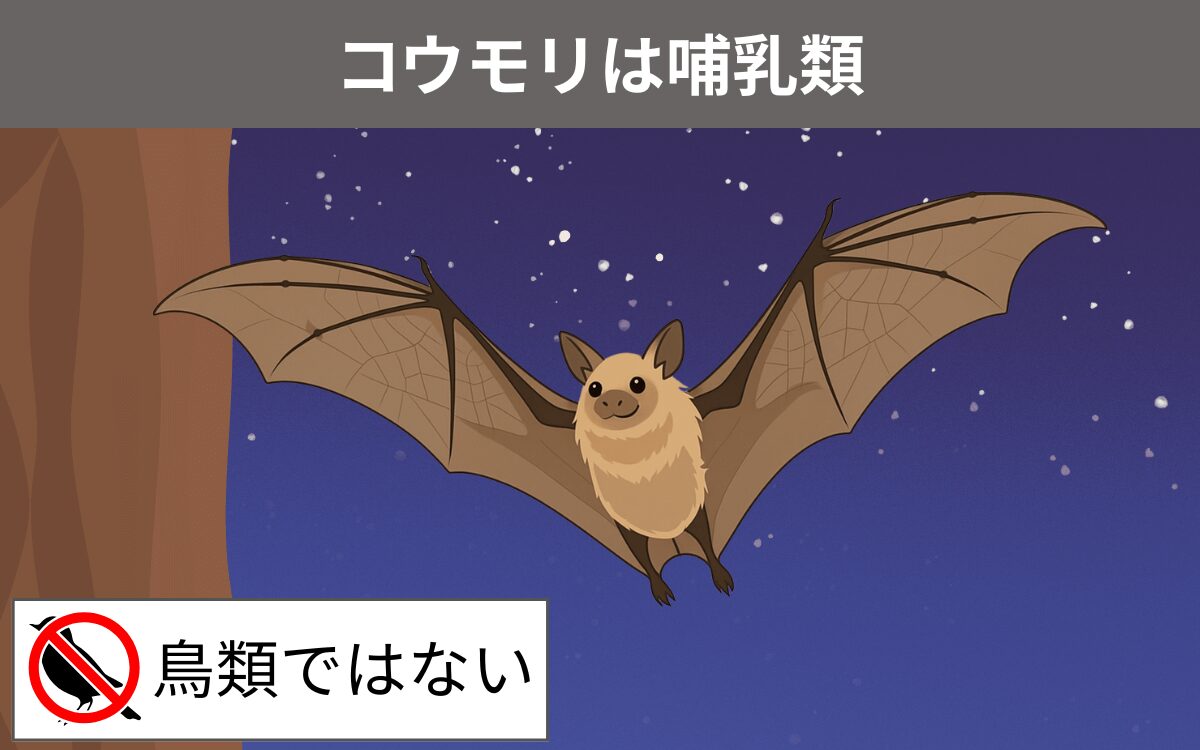

コウモリは飛行能力をもつ唯一の哺乳類

前述のとおり、コウモリは完全な飛行能力をもつ唯一の哺乳類です。

空を飛ぶため鳥類と勘違いされがちですが、人間と同じように体内で子どもを妊娠、出産する、れっきとした哺乳類です。

コウモリは樹上や洞窟にぶら下がって生活をしています。単独でねぐらに棲みつくことはなく、複数匹で身を寄せ合って暮らします。

集団の規模は品種によって異なりますが、多いと数千匹単位で大きな洞窟に棲みつく場合も。

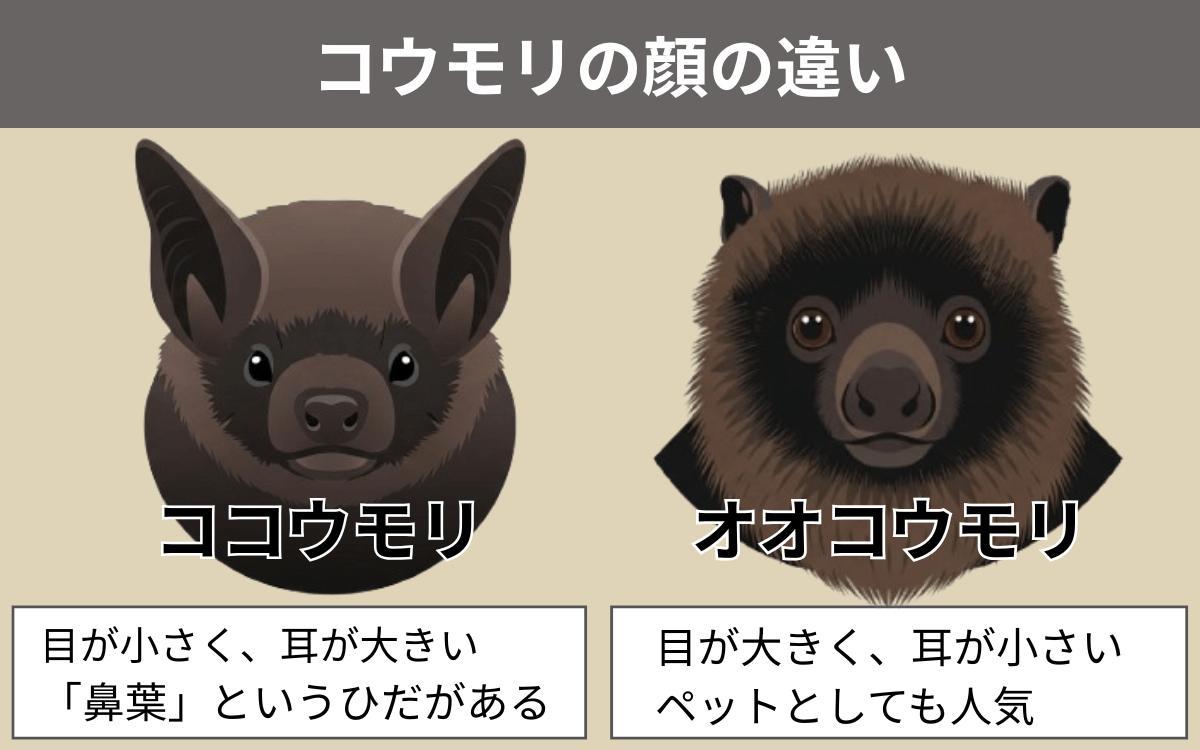

ココウモリとオオコウモリの2種類に分けられる

コウモリは大きく分けて「ココウモリ」と「オオコウモリ」の2種類が存在します。

それぞれ見た目や大きさ、エサなどが異なり、まったく違う動物といわれるほどです。

ココウモリとオオコウモリの顔の違い

| ココウモリ | 目が小さく、耳が大きい 鼻に「鼻葉」というひだがある |

| オオコウモリ | 目が大きく、耳が小さい ペットとしても人気 |

ココウモリとオオコウモリは、顔の特徴が違います。

ココウモリは目が米粒のように小さく、耳は比較的大きめです。鼻に「鼻葉」というひだがあり、超音波を発する際に使用します。

ちなみに、超音波を発するのはココウモリのみです。

オオコウモリでも一部超音波を使う品種がいますが、目が悪いココウモリは視覚で周囲を見られない代わりに、超音波で物体との距離をはかっています。

オオコウモリは目が丸くて大きく、耳が小さい品種が多いです。

キツネや犬を彷彿とさせる愛くるしい見た目と、ふさふさして触り心地のいい毛並みで、ペットとしても人気を博しています。

【こちらの記事もおすすめ】

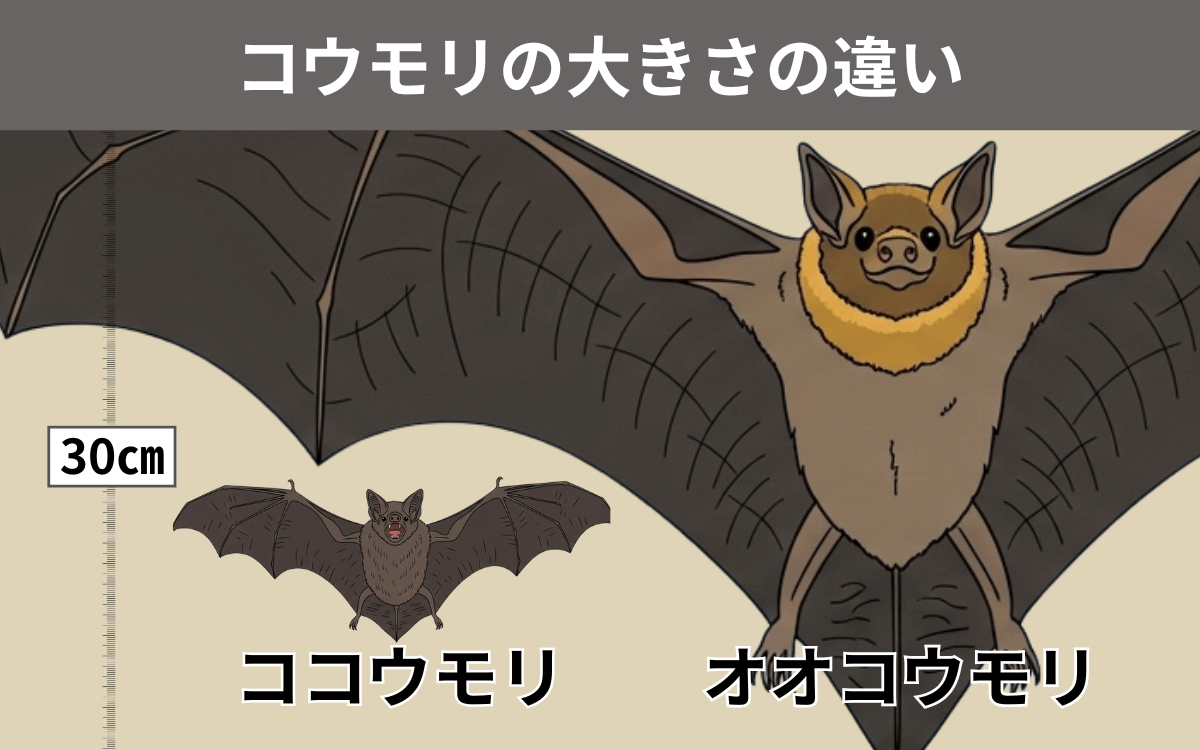

ココウモリとオオコウモリの大きさの違い

| ココウモリ | 5~10cm |

| オオコウモリ | 20~30cm |

ココウモリとオオコウモリの大きな違いの1つが体長です。

名前のとおりココウモリは体長5~10cmと小柄で、オオコウモリは20~30cmと大柄です。

翼を広げたときの大きさは、ココウモリが20cm程度、オオコウモリは40~60㎝程度。

海外には、翼開長が2m近い巨大なオオコウモリも存在します。顔つきは可愛いオオコウモリですが、あまりの大きさに恐怖を感じそうですね。

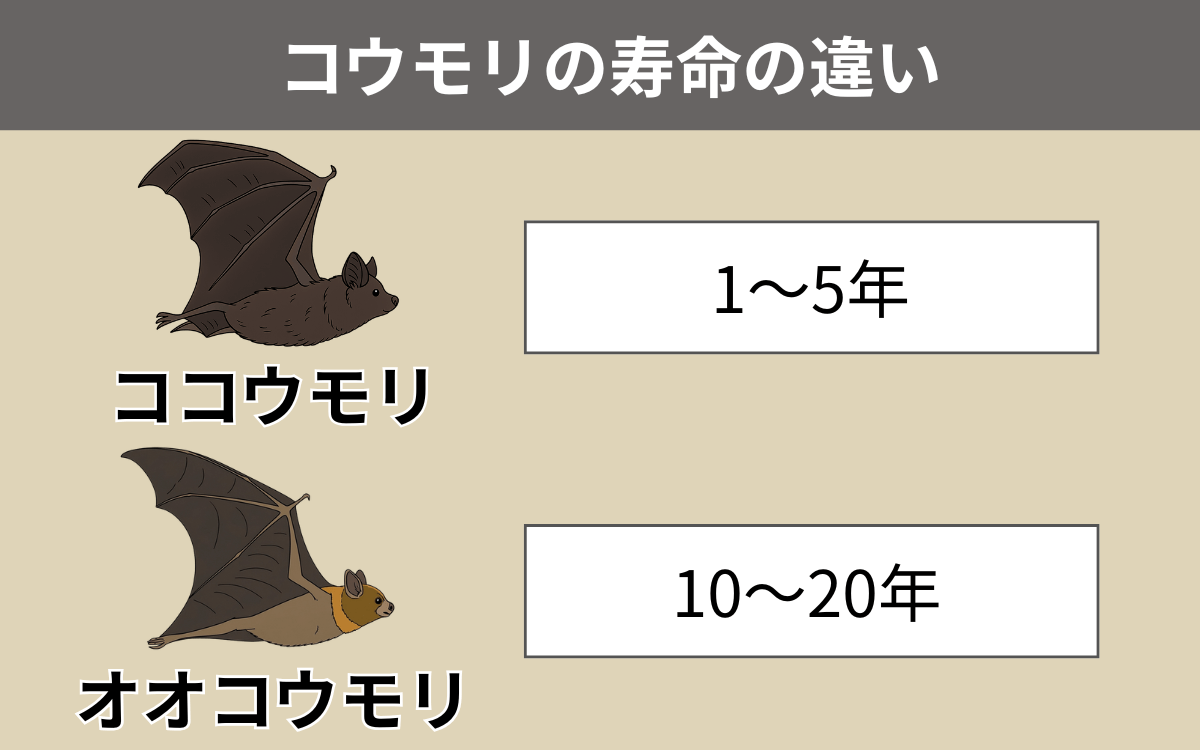

ココウモリとオオコウモリの寿命の違い

| ココウモリ | 1~5年 |

| オオコウモリ | 10~20年 |

ココウモリとオオコウモリは寿命の長さも違います。

ココウモリは短い品種だと1年程度、長くても5年程度しか生きられません。

対してオオコウモリは、短くても10年程度、長寿な品種だと20年以上生きる場合があります。

ただし、ココウモリの1種である二ホンキクガシラコウモリが20年以上生きた例もあります。

そのため、生育環境によって寿命が左右される可能性は高いといえます。

【こちらの記事もおすすめ】

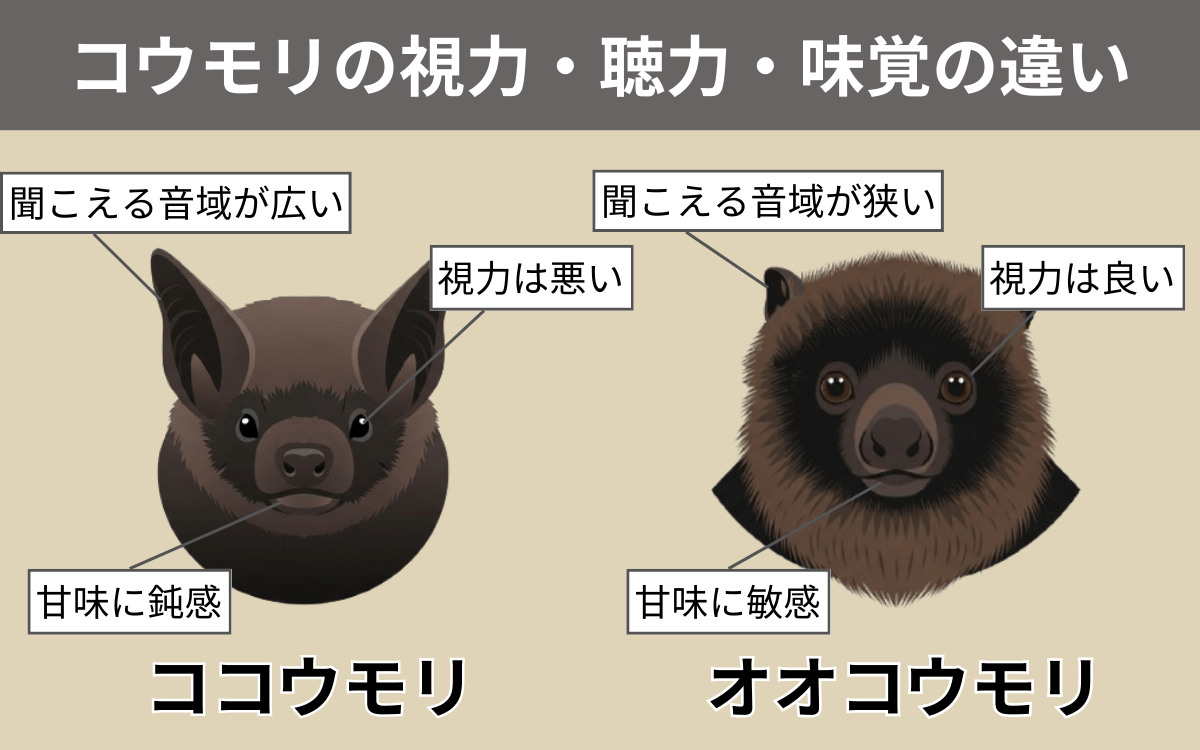

ココウモリとオオコウモリの視力・聴力・味覚

| 視力 | 聴力 | 味覚 | |

| ココウモリ | 悪い | 聞こえる音域が広い | 甘味をあまり感知しない |

| オオコウモリ | 良い | 聞こえる音域が狭い | 甘味に敏感 |

ココウモリとオオコウモリは、視力、聴力、味覚にも違いがあります。

視力については、ココウモリはほとんど物体が見えないほど悪いです。

一方でオオコウモリは人間でたとえると0.1程度の視力があり、周囲を視認できます。そのため、エサを採る際も目を使用します。

聴力はココウモリのほうが優れています。

理由としては、ココウモリは超音波を使って、エサや障害物との距離をはかったり、仲間とのコミュニケーションを行うためです。

ココウモリの発する超音波の周波数は、人間に聞こえないほどの高音域。

人間の耳が感知できるのは約20Hz~20,000Hz(20kHz)程度ですが、ココウモリの超音波の周波数は約10~70kHz程度です。

オオコウモリは目がいいため採餌のときに超音波を使う必要がなく、そのためココウモリほど聴力は発達していません。

味覚については、ココウモリは主に昆虫を食べるため、味にあまりこだわりがありません。

一方でオオコウモリは果実や花を好んで食しており、甘味に敏感です。

中にはより甘い果実を求める品種も存在し、コウモリにもグルメな派閥がいることに驚きです。

【こちらの記事もおすすめ】

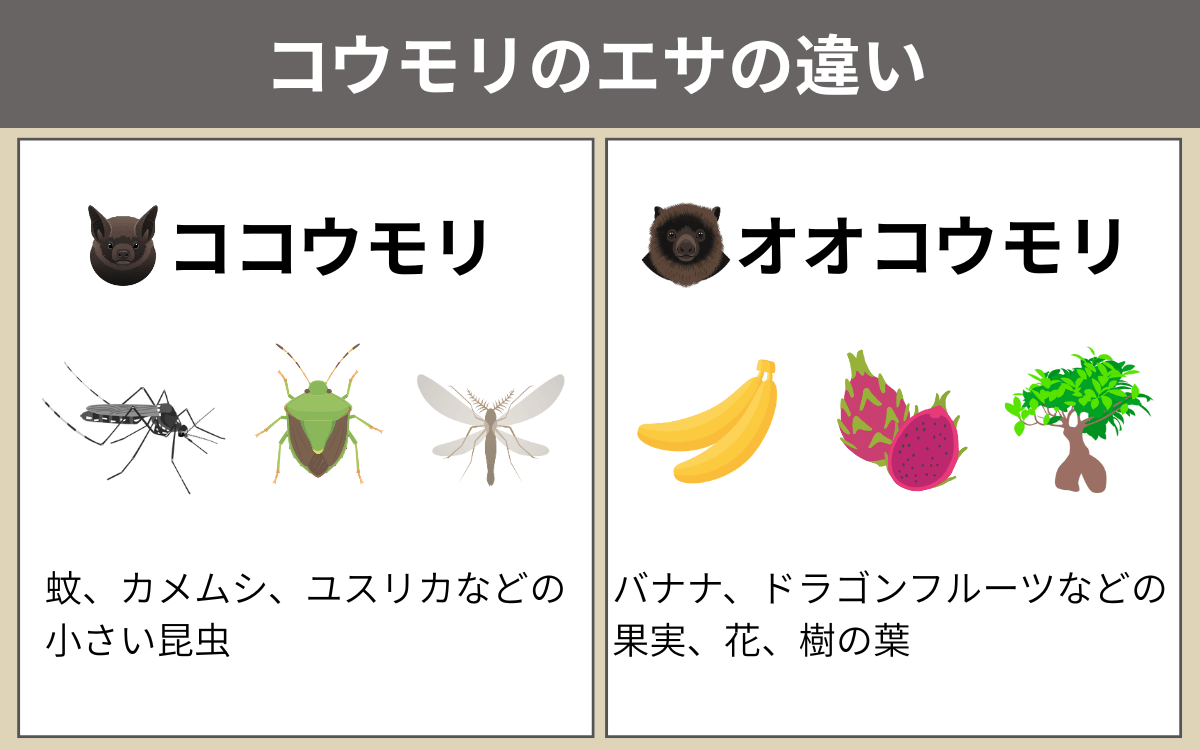

ココウモリとオオコウモリのエサの違い

| ココウモリ | 昆虫 |

| オオコウモリ | 果実、花、樹の葉 |

ココウモリとオオコウモリは食べるものも異なります。

ココウモリのエサは昆虫です。蚊やカメムシ、ユスリカ、ヨコバイやウンカなど小さい昆虫を食べます。

ただし、中には2cm近い大きな蛾を食する挑戦的な品種も存在するため、昆虫ならおおむね食べると考えていいでしょう。

オオコウモリは果実や花、樹の葉を食べます。特にバナナやドラゴンフルーツ、パパイヤなど亜熱帯地域に育つ果実が好み。

繊維が多いものは中の果汁だけを吸って、皮や身を捨てる品種もいます。

ココウモリもオオコウモリも、食べるものは違いますがどちらも大食いです。

ココウモリは一晩で約500匹近くの昆虫を、オオコウモリは1日でバナナ半房分程を食べます。

それぞれ自身の体重の3分の2程度にもなることから大食漢ぶりがよくわかるでしょう。

【こちらの記事もおすすめ】

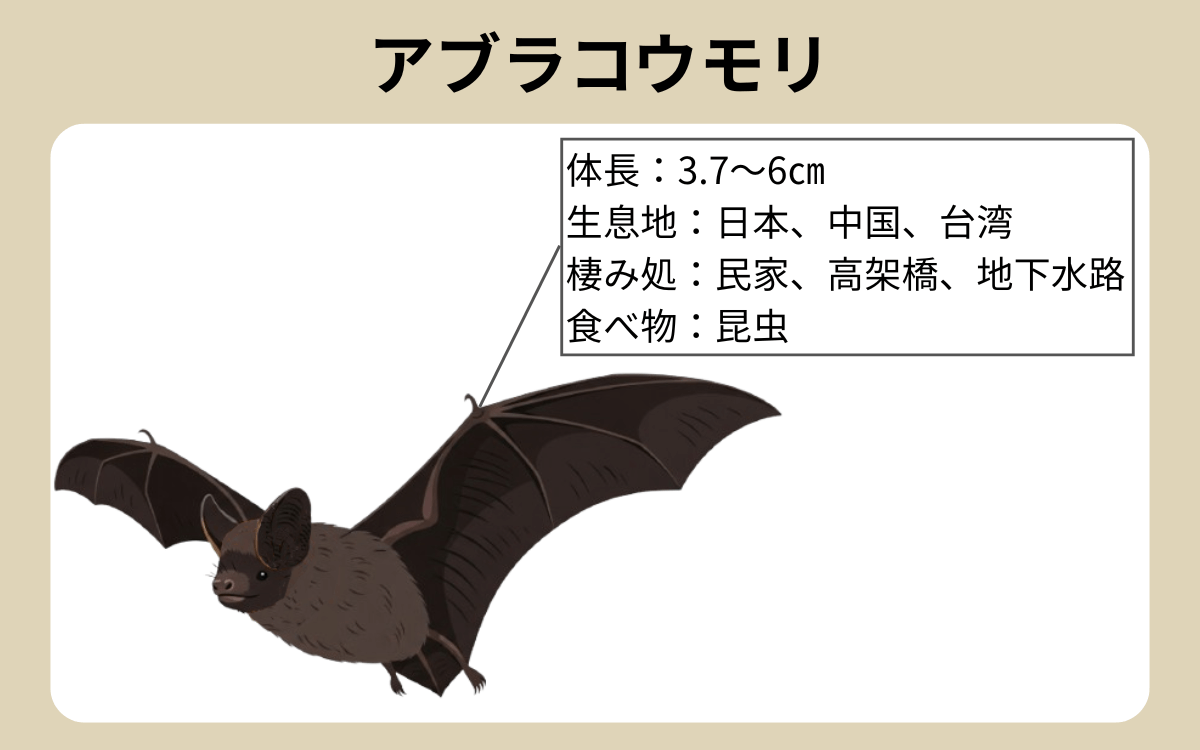

私たちの身近にいるのはアブラコウモリ

コウモリの生態について解説してきました。コウモリは山間部の奥深くにある洞窟や樹木にだけ生息しているわけではありません。

私たちの生活のすぐ近くにも、ココウモリの1種であるアブラコウモリという品種が潜んでいます。

| 体長 | 3.7~6㎝ |

| 生息地 | 日本(北海道は南部のみ) 中国(南部・東部・中部) 台湾 ミャンマー(北部) ベトナム(北部・中部)など |

| 棲み処 | 民家 高架橋 地下水路 など |

| エサ | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

アブラコウモリは、体長10cmにも満たない小さなコウモリです。北海道の南部を除く日本全域に生息しています。

主食は蚊やユスリカ、カメムシなどの小さな昆虫です。高架橋や地下水路のほか、民家に棲みつく場合もあります。

住宅街に姿を現す

アブラコウモリは、山や森など自然豊かな場所だけではなく、人々が暮らす都市部にも姿を現します。

住宅街近くの雑木林や河川、水田にエサである昆虫を食べるために飛来するのです。

日没後20~30分後から活動をはじめるため、空が群青に染まる頃にパタパタと民家の周辺を飛ぶアブラコウモリを見たことがある方も多いでしょう。

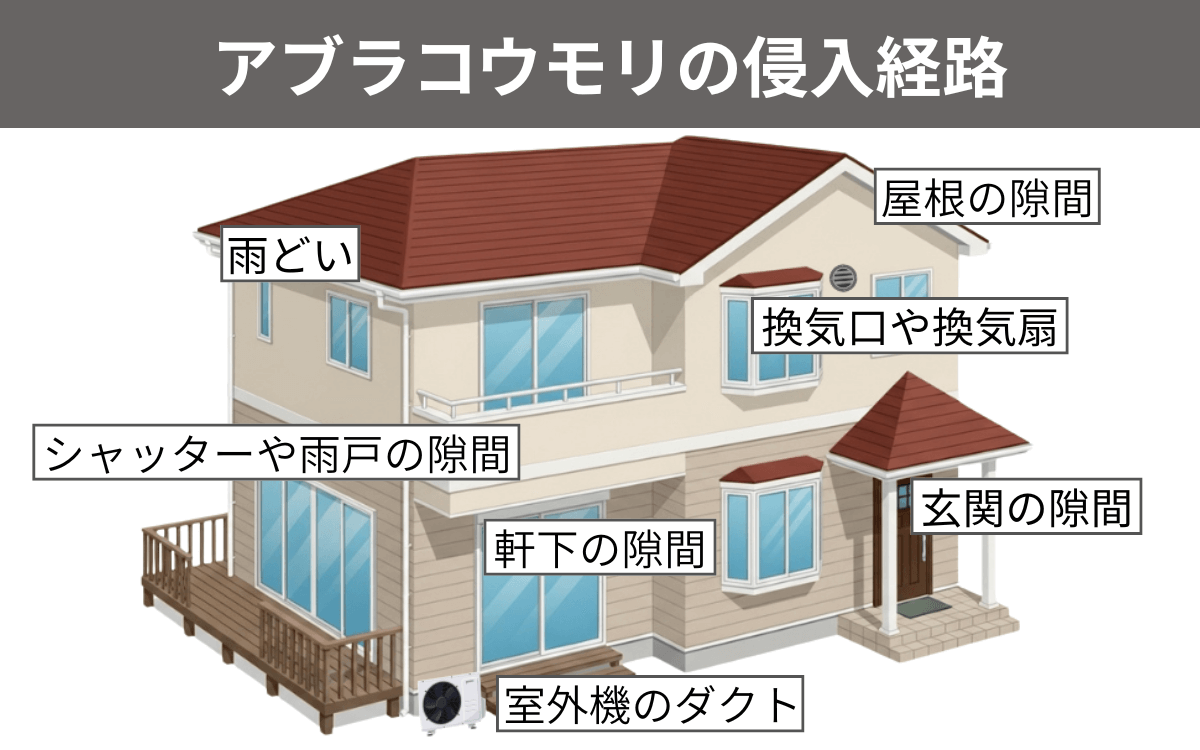

食後のねぐらとして民家に侵入する

アブラコウモリは住宅街をただ飛び回るだけではなく、民家に侵入することがあります。

エサでお腹を満たした後、アブラコウモリは暗くて天敵から身を隠せるねぐらを探します。

屋根裏や軒下、天井など、民家にはアブラコウモリのねぐらにぴったりな場所が多いのです。

「そんな場所にどうやって入り込むの?」と思う方も多いかもしれませんが、アブラコウモリは大変身体が小さいため、1~2cmの隙間さえあれば簡単に侵入します。

屋根の亀裂や換気口、雨どいなど、普段あまり意識しないところからアブラコウモリはするりと忍び込んでくるのです。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

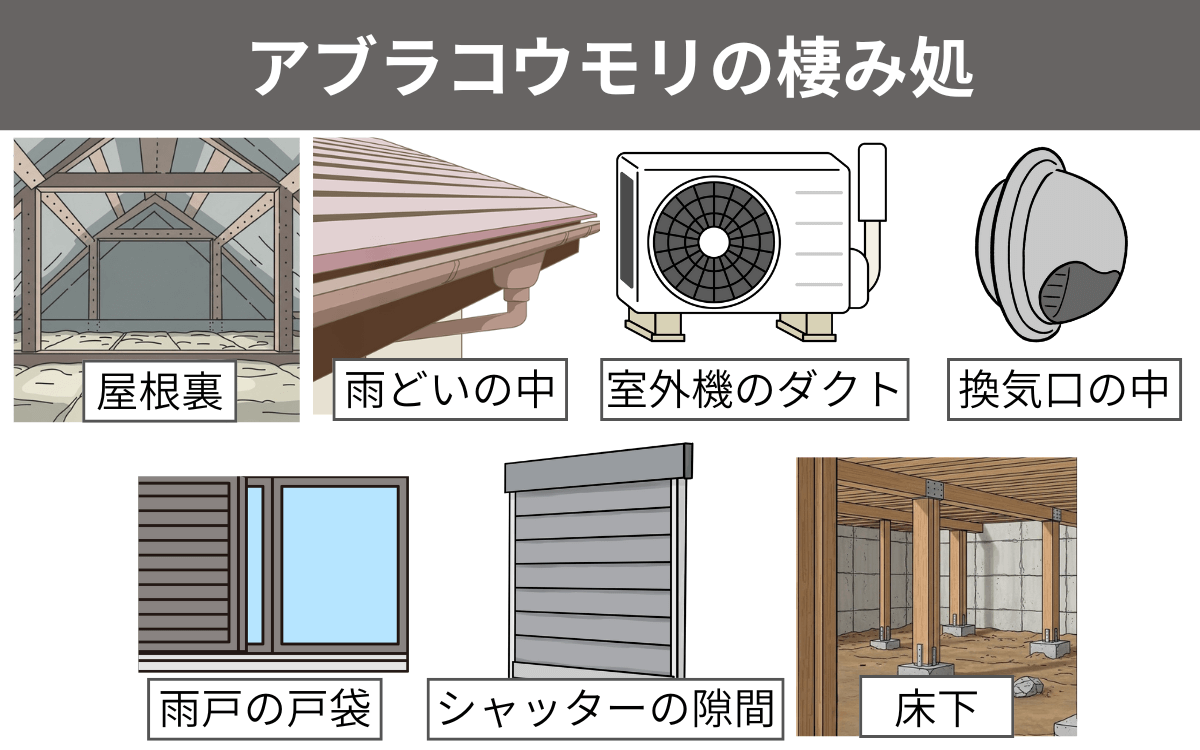

そのまま民家に棲みつくことがある

厄介なことに、アブラコウモリは一時的なねぐらとして使うだけに止まらず、そのまま民家に棲みつく場合があります。

アブラコウモリは帰巣本能が強く、一度使った場所に戻りやすい習性があるためです。

単体で棲みつくことはなく、複数匹で集団を形成して棲みつきます。少なくても10匹、屋根裏や床下など広い空間の場合は最大で200匹程度棲みつく場合も。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

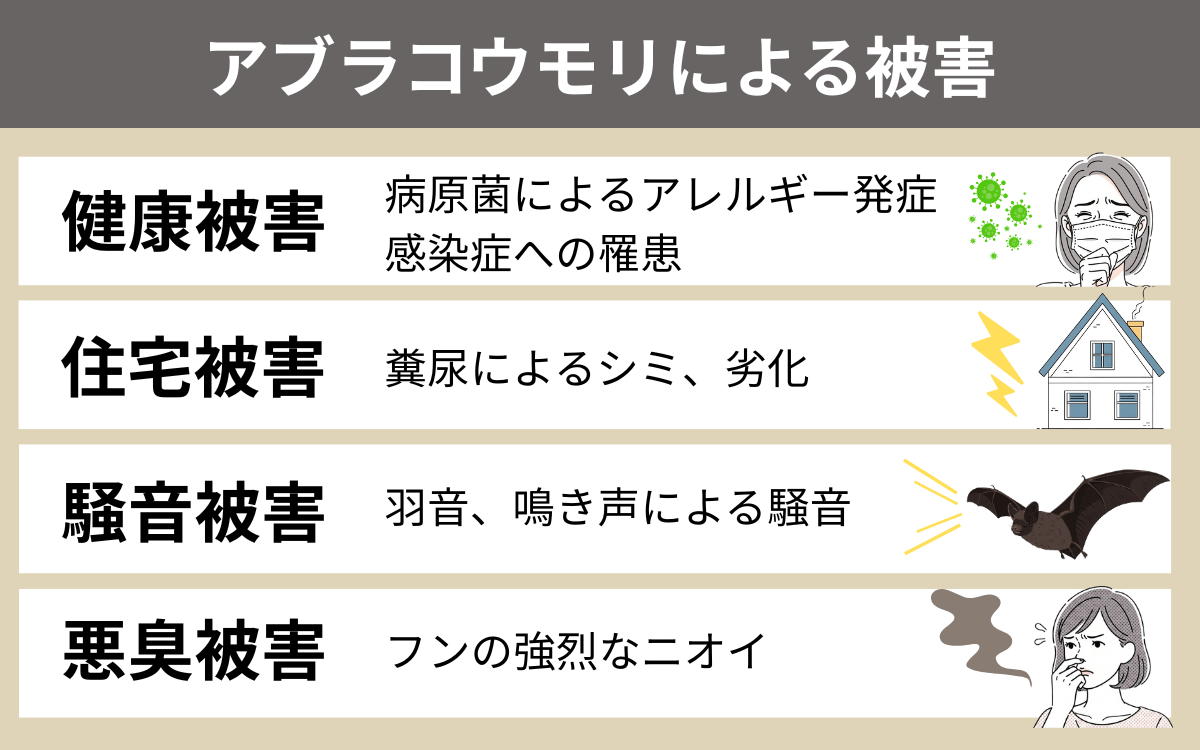

アブラコウモリはさまざまな被害をもたらす!

アブラコウモリが棲みつくと、住民にさまざまな被害を及ぼします。アレルギーの発症や自宅の耐久性の低下など、健康と暮らしにかかわる深刻な被害ばかりです。

・健康被害

・住宅被害

・騒音被害

・悪臭被害

健康被害

アブラコウモリは、棲み処の中とその周辺に大量にフンをします。

集団で棲みつくためおびただしい量のフンが発生し、たとえば屋根裏に棲みつかれた場合は一面びっしりと隙間なく覆いつくされるほどになります。

アブラコウモリのフンは乾いていて崩れやすいのが特徴で、空気中に菌が舞ってしまいます。

前述のとおり大量のフンが発生するため、菌が一気に建物内に充満する場合も。

菌の含まれた空気を吸い込んでしまうと、アレルギーによる鼻炎や咳を発症してしまいます。

また、野生のコウモリは感染症のウイルスをもっている場合があります。以下は過去にコウモリを媒介して人間が罹患した例のある病気です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

9.6% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

中には生死にかかわるおそろしい感染症もあります。

自宅内でコウモリを見つけた場合、珍しさから近くで観察したくなることがあるでしょう。

しかし、素手で触ったりむやみに近づいたりすると上記の感染症にかかる可能性があります。

不用意に触ったり近くでまじまじと見たりすることは避けましょう。

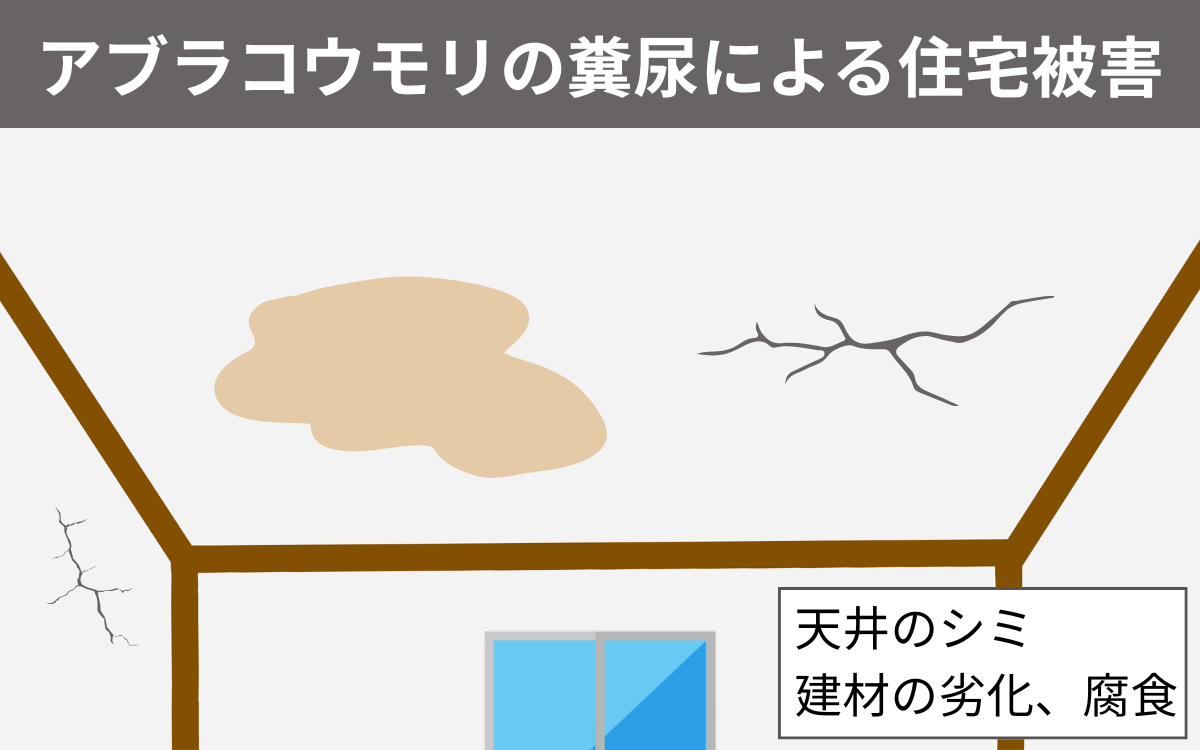

住宅被害

アブラコウモリの糞尿が大量に溜まると、天井や壁、雨戸などに汚れが発生します。長期間放置すると、建材や設備の劣化につながる可能性も。

屋根裏に棲みつかれた場合、糞尿により天井にシミができるおそれがあります。

さらに進行すると、建材が腐食して自宅の耐久性低下に影響します。地震が頻発する日本では、少しの劣化でも大きな倒壊につながるかもしれません。

また、建材が腐食するとシロアリを引き寄せる原因となり、さらに自宅の劣化が進行します。

そのほか、雨戸やシャッターに棲みつかれた場合、大量のフンが詰まって開閉に支障をきたすだけではなく、腐食やサビの発生に発展する場合も。

雨戸やシャッターが機能しなくなった場合、丸ごと交換する必要があります。

一般的な雨戸だと3万~10万円、シャッターの場合は20万~50万円が交換費用の相場です。

単なる住宅被害にとどまらず、経済的にも大きなダメージを負うことになります。

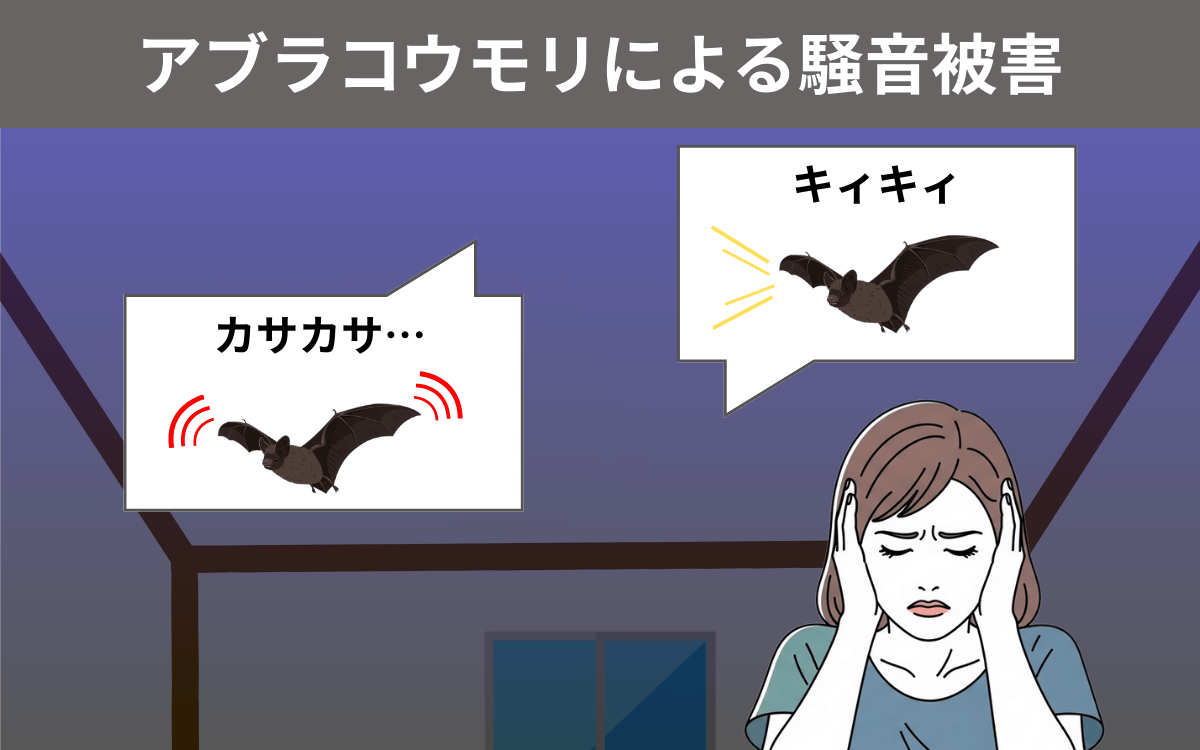

騒音被害

アブラコウモリは小さな動物のため、1匹が羽ばたいたり鳴いたりしても然程気になる音は発生しません。

ただし、前述のとおりアブラコウモリは最大で200匹という大所帯で民家に棲みつきます。

1匹が小さいとはいえ、何十匹、何百匹も一斉に動けば羽音の大きさはひとたまりもないでしょう。

鳴き声を上げることはあまりないですが、追い出そうとして天井や壁を叩くと危険を察知して「キィキィ」と鳴きます。

羽音に加えて鳴き声まであげられたら、大変なストレスです。

コウモリは夜行性のため、活動するのは人間が眠る夜間です。

せっかく落ち着いて眠れると思ったらアブラコウモリの騒音のせいで寝付けなくなったということもあります。

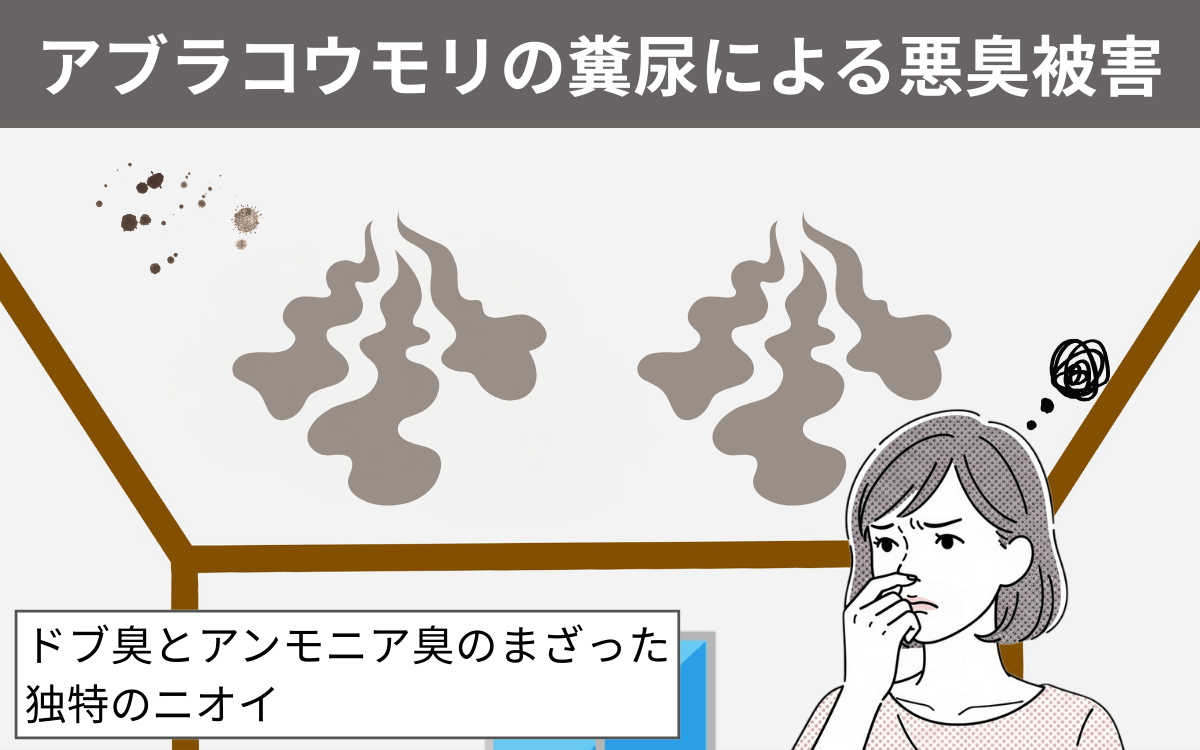

悪臭被害

アブラコウモリのフンは独特のニオイを放ちます。ドブ臭とアンモニア臭をまぜたようなツーンとしたニオイです。

「他では嗅いだことがない」とたとえられるほどの悪臭のため、大量のフンをされると耐え難い苦痛を感じるでしょう。

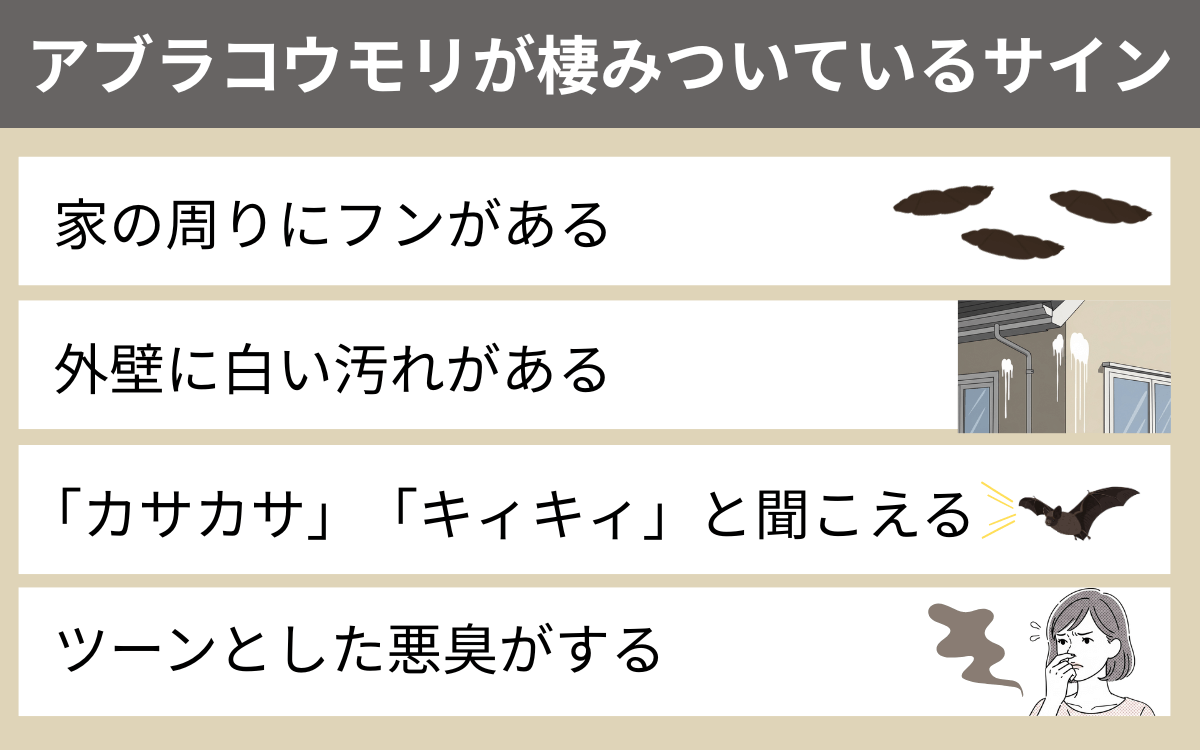

アブラコウモリが棲みついているサイン

アブラコウモリの被害を知り「もし自宅に棲みつかれたらどうしよう」と不安を抱いた方は多いでしょう。

アブラコウモリは、築年数に関係なく隙間さえあればどんな民家にも侵入する可能性があります。

アブラコウモリが棲みついていないか心配な方は、以下のポイントをチェックしてみましょう。

・家の周りにフンがある

・外壁に白い汚れがある

・ツーンとした悪臭がする

・羽音や鳴き声が聞こえる

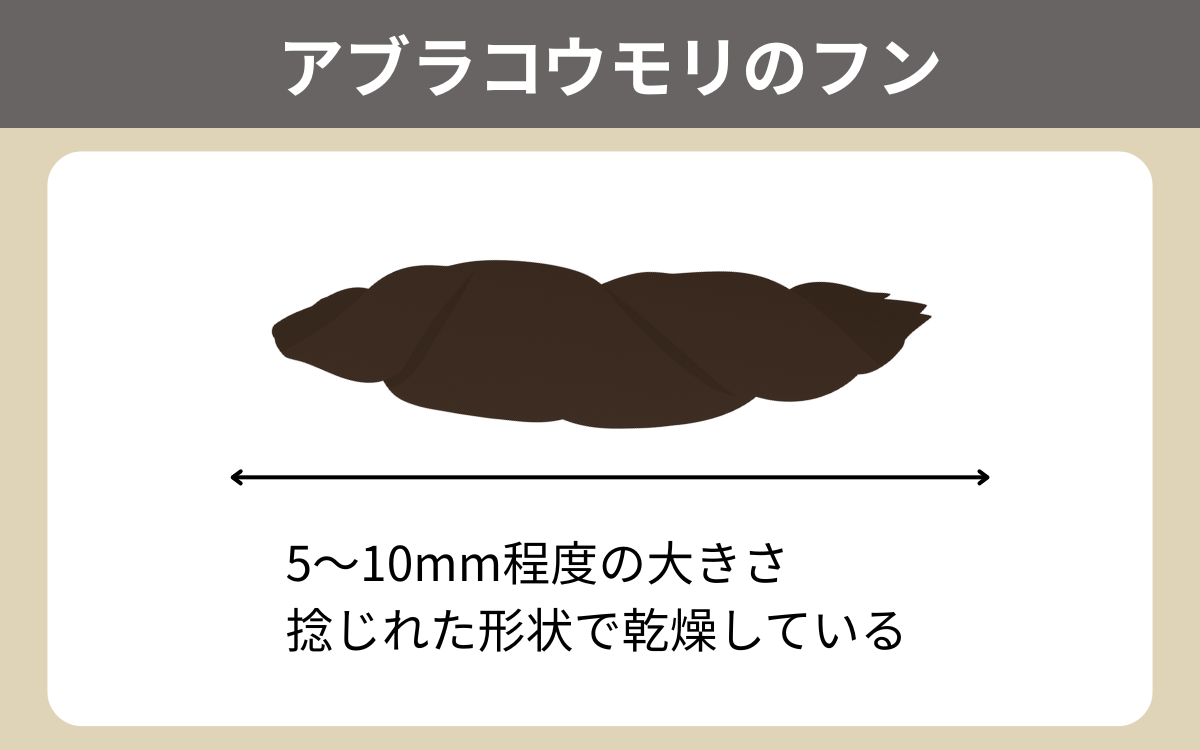

家の周りにフンがある

自宅周辺でアブラコウモリのフンを複数を見かけたら、棲みつかれている可能性があります。

アブラコウモリのフンは、5~10mm程度の大きさで、捻じれた形状をしており、乾いているのが特徴です。棲み処の中および侵入経路付近で排泄をします。

軒下や室外機のダクト、シャッターや雨戸の近くなど、こちらで紹介した侵入経路付近でフンを見つけたらアブラコウモリが棲みついている可能性を疑いましょう。

外壁にもフンが付着している場合があります。アブラコウモリは採餌の後の一時的な休息として壁に止まります。

「ナイトルースト」と呼ばれるこの行為の最中にも排泄をするため、外壁に複数のフンがついていたら、アブラコウモリが棲みついているかもしれません。

外壁に白い汚れがある

アブラコウモリは、フンだけではなく尿も棲み処や侵入経路付近に撒き散らします。棲み処の中だと気づきにくいですが、目立つのは外壁に付着する尿です。

前述したナイトルースト中、もしくは棲み処に帰るときに尿を撒き散らし、乾くと白い汚れと化します。

鳥のフンとよく似ていますが、黒い塊がまじっておらず、真っ白な液だれのような汚れであれば、アブラコウモリの尿である可能性が高いです。

外壁の複数箇所に白い汚れがあったら、アブラコウモリに棲みつかれているかもしれません。

ツーンとした悪臭がする

アブラコウモリのフンは、ツーンとした独特のニオイを発します。

自宅内にいて、他では嗅いだ経験のない酸っぱい悪臭を感じたらアブラコウモリが棲んでいるかもしれません。

アブラコウモリの集団が大きければ大きいほど、フンの量は増えます。

もし自宅のどこにいてもニオイがするのであれば、すでに多くのアブラコウモリが棲みついているかもしれません。

羽音や鳴き声が聞こえる

アブラコウモリは「カサカサ」という羽音を発します。鳴き声は「キィキィ」という甲高い声です。

天井やシャッター、雨戸、床下などから音が聞こえたらアブラコウモリが棲みついている可能性があります。

数が少ない場合は気にならないですが、耳にはっきりと届くほどの音量であればすでに大きな集団と化していることを覚悟しましょう。

アブラコウモリを飛び方や行動時間で見極める方法

アブラコウモリはコウモリの中でも小型なため、夜間の暗がりの中だと鳥や昆虫と見間違えやすいです。

「アブラコウモリらしい姿を自宅近くで見かけたけど、本当にアブラコウモリなのかな?」と疑問を感じている方に向けて、他の生物との見極め方を紹介します。

パタパタと不規則に飛んでいるならアブラコウモリ

こちらで解説したとおり、コウモリは鳥や昆虫と飛び方が異なります。

真っすぐに安定して飛んでいるなら鳥、ハネをぶるぶると小刻みに動かして飛んでいるなら昆虫の可能性が高いでしょう。

パタパタと忙しなく、不規則な軌道で飛んでいるならコウモリの可能性があります。

日没後20~30分後に現れたらアブラコウモリ

アブラコウモリが活動する時間帯は、日没後20~30分後から夜明けまでです。

その間に見かけた、小さくてパタパタと不規則に飛び回る生物はアブラコウモリの可能性があります。

アブラコウモリと同じく、住宅街を飛んでいるハトやカラス、ヒヨドリは昼行性で、夜間は活動しません。

ムクドリは夜行性ですが、夜を迎えると電信柱や街路樹に群れをなして鳴くため、採餌にいそしむアブラコウモリとは活動内容が異なります。

フクロウもアブラコウモリと同じく夜行性の鳥ですが、山や森など自然豊かな場所にしか姿を現しません。

周囲が自然に囲まれた場所なら見かける機会がありますが、日本にいる野生のフクロウは翼を広げると約1m程度と大きいため、アブラコウモリと明らかにサイズが違います。

また、夜に蛾や甲虫も飛んでいますが、前述のとおり飛び方で違いを見極められます。

大きな蛾が壁に止まっていると、アブラコウモリを見間違える可能性がありますが、アブラコウモリは壁で休む際に翼を折りたたんでいて、爪のついた指が目立って飛び出しているため、後ろ姿で判断できるでしょう。

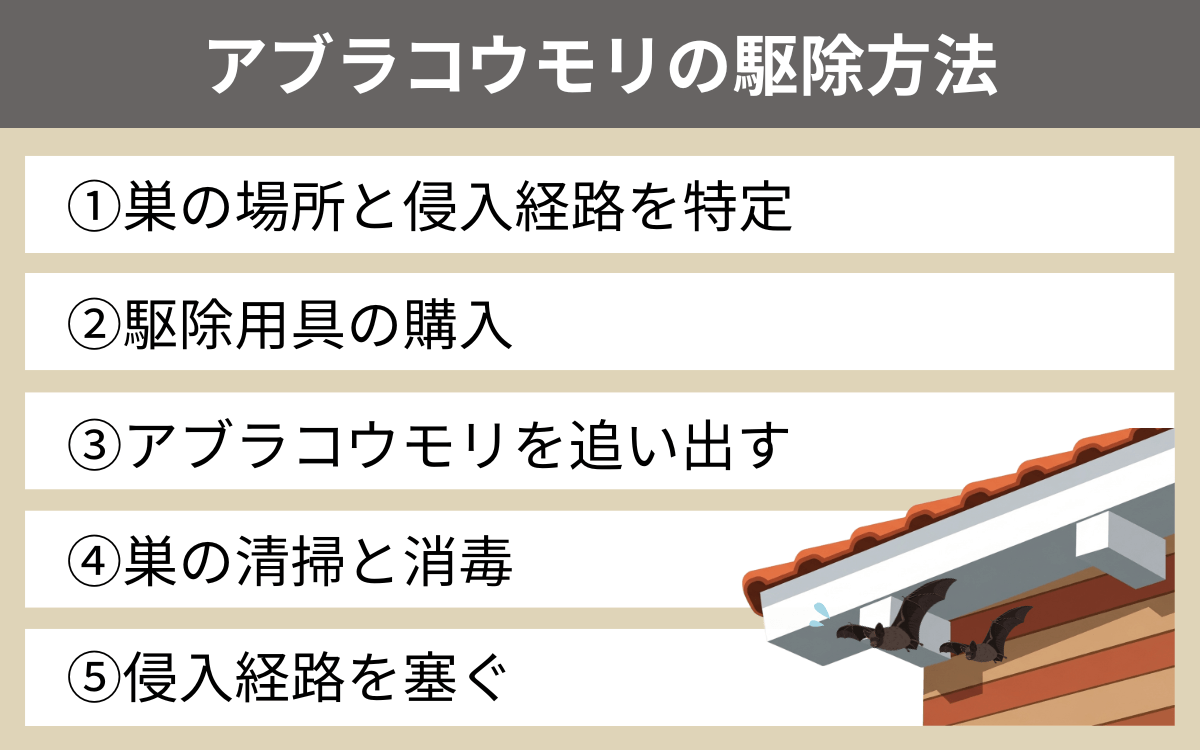

アブラコウモリを駆除する方法

自宅にアブラコウモリが棲みついた場合、健康被害や住宅被害が拡大する前にすみやかに駆除することをおすすめします。

ただし、ただ闇雲にアブラコウモリを傷つけたり捕まえたりすればいいわけではありません。

正しい手順で行わないと法律違反とみなされて罰則が科されるおそれがあります。

アブラコウモリは殺傷・捕獲NG!

アブラコウモリだけではなく、野生のコウモリはすべて「鳥獣保護管理法」の対象であり、許可のない殺傷と捕獲は禁止されています。

違反すると、100万円以下の罰金もしくは1年間の拘禁刑が科されます。

アブラコウモリが自宅に棲みついた場合は、殺さず、傷つけず、捕獲せず、「追い出す」しか方法がありません。

①棲み処の場所と侵入経路を特定

アブラコウモリを駆除するときは、まず棲み処と侵入経路を特定しましょう。

実際にアブラコウモリを見かけた場所、フンが大量に落ちている場所、カサカサと動く音が聞こえる場所がヒントになります。

こちらで紹介した、侵入経路と棲み処も参考にしてみてください。

棲み処の場所や侵入経路によって、購入する駆除道具が異なります。

また、2階以上の高所で作業する場合、1人で調査をするのは危険なため必ず脚立を支えてもらうなどの補助役を他の人に頼みましょう。

しかし、普段から高い場所での仕事や作業に慣れていないと落下やケガのリスクが伴います。

不安な場合は、調査の段階からコウモリ駆除のプロに依頼するといいでしょう。

②駆除道具の購入

アブラコウモリの駆除に必要な道具は以下のとおりです。

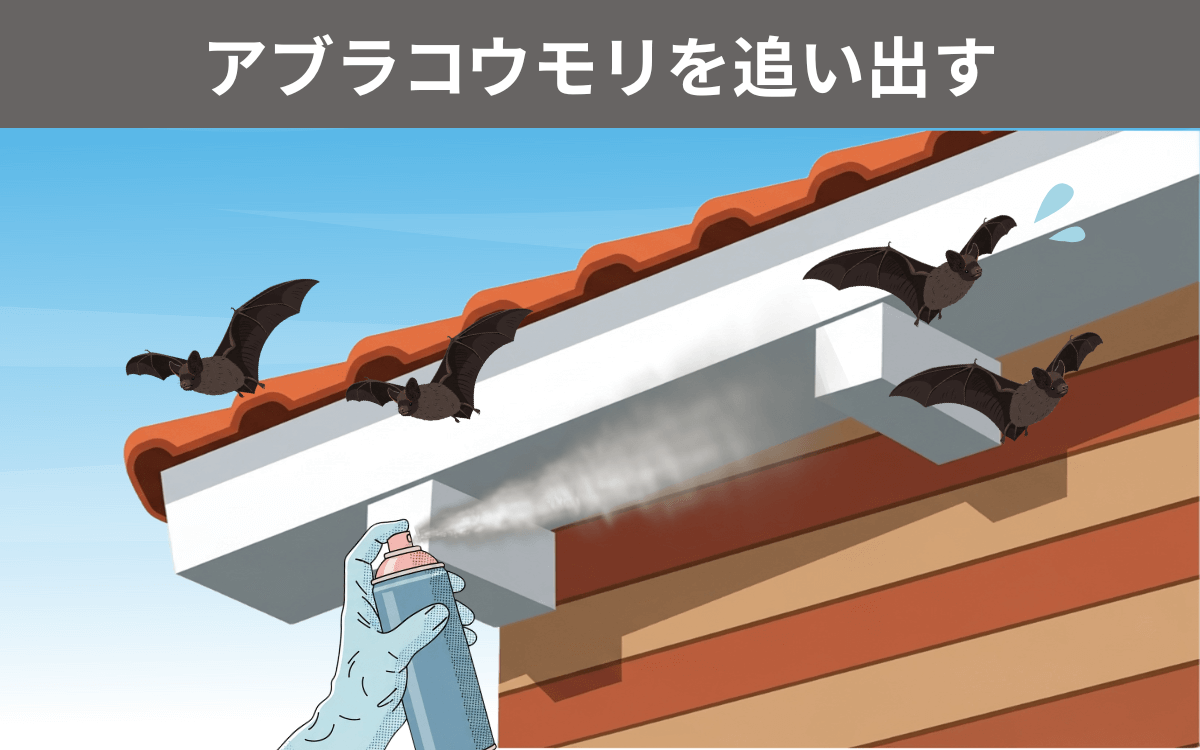

③アブラコウモリを追い出す

駆除道具をそろえたら、いよいよアブラコウモリを追い出します。侵入経路から忌避スプレーを噴射して棲み処にいるアブラコウモリを一掃しましょう。

集団で棲みついているため、1回の噴射ではなかなか全員追い出すことができません。

数回に分けてスプレーを噴射してください。「すべていなくなった」と思ったらまだまだ中に潜んでいる可能性があるため、油断は禁物です。

また、忌避スプレーに驚いたアブラコウモリは予想以上に勢いよく飛び出してきます。身体は小さいとはいえ、目の前を横切られると迫力満点です。

驚いて転んでケガをしないように気をつけましょう。

高所作業の場合は落下の危険性もあるため、屋根裏やベランダの軒下、雨どいに棲みつかれている場合はプロに依頼するほうが安心です。

④棲み処の清掃と消毒

アブラコウモリをすべて追い出したら、棲み処だった場所を清掃します。大量のフンを片づけるため、衛生上の観点から必ずゴム手袋とマスクを着用してください。

まずはフンをハンドクリーナーやホウキとちり取りで丁寧に除去します。フンを片づけたら、一面を消毒しましょう。

消毒液を直接噴きかけるとフンのカスが舞い上がりアレルギーを発症するリスクがあるため、雑巾に消毒液を染み込ませて清拭するのがおすすめです。

また、フンにゴキブリやダニなどの害虫がおびき寄せられる可能性があるため、あらかじめ殺虫剤を用意すると安心でしょう。

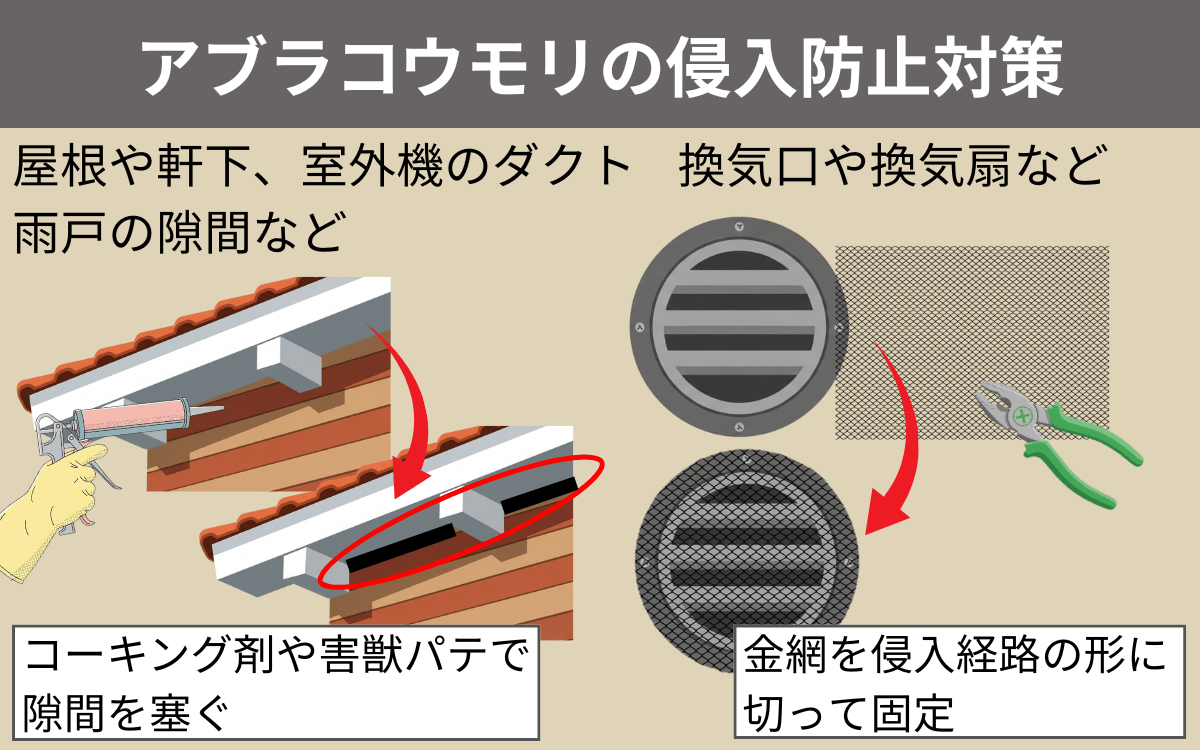

⑤侵入経路を塞ぐ

棲み処の中を綺麗にしたら、アブラコウモリの再来防止対策として侵入経路を塞ぎます。

アブラコウモリは帰巣本能が強いため、追い出してもまた同じ場所に戻ってくる可能性があります。

そのため、追い出し後の再来防止対策も含めて「駆除」だと認識してください。

侵入経路の場所によって、塞ぐための道具と方法が異なります。

密閉しても問題のない屋根や軒下の亀裂や隙間ならコーキング剤や害獣パテで塞ぎましょう。

換気口や換気扇など、完全に塞ぐと生活に支障が出る場所であれば、目の細かい金網をカットして取り付けます。

侵入経路の封鎖にあわせ、再来防止対策グッズの使用もおすすめです。

設置型の忌避剤を侵入経路付近に置くと、アブラコウモリが寄り付かなくなります。

そのほか、アブラコウモリが苦手なハッカのニオイのするスプレーの噴射も有効な方法です。

自分での対応が不安ならプロへ依頼

アブラコウモリ駆除は、道具がそろえば自分で対応可能です。

しかし、高所作業が伴ったり、屋根裏や床下に棲みつかれている場合は点検口を開けて作業する必要があったり、状況によっては経験と技術がないと難しい場合があります。

また、野生のコウモリは感染症のウイルスをもっている可能性があるため、不用意に近づくと深刻な病気にかかるおそれも。

自分での対応に不安を感じる場合は、コウモリ駆除専門のプロに相談しましょう。

専門のプロは棲み処の特定から、徹底した追い出し、さらに再来防止対策まで丁寧に行います。

安心した生活を取り戻したい場合は、ぜひ一度プロに相談してみてください。

まとめ

コウモリの翼の構造、飛び方の特徴、さらに進化の歴史まで解説しました。

コウモリの翼は、正式名称を「飛膜」といい、伸縮性のある膜でできています。

構造の特性から、自由自在な飛行が可能です。翼は「広短型」「狭長型」「中間型」の3種類の形状があり、それぞれ飛び方の特徴が異なります。

コウモリがどのタイミングで飛行能力を獲得したのか、具体的な進化過程は現在不明ですが、非常に短い期間で飛行の力を手に入れたといわれています。

コウモリは、鳥や昆虫、他の哺乳類と異なった、独特の飛び方をしています。

ぱっと見で見分けがつきにくいですが、よく観察すると大きく違うことがわかるでしょう。

コウモリは私たちの生活のすぐ近くに潜んでおり、民家に棲みつく場合もあります。

万が一自宅を棲み処にされると、健康被害や住宅被害、騒音被害や悪臭被害など、さまざまな深刻な被害にあいます。

もし自宅に棲みつかれた場合は、早急な駆除をおすすめします。

自分でも駆除できますが、棲み処に立ち入るのが難しかったり、そもそもコウモリと対峙するのが怖かったりするのであれば、コウモリ駆除専門のプロへ依頼しましょう。

害虫害獣コンシェルジュは、経験と技術のあるプロが、現地調査から追い出し、徹底した再来防止まで対応します。

コウモリ被害にお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...