日本固有種の二ホンウサギコウモリとは?生態を解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

二ホンウサギコウモリは、ウサギのような長い耳が特徴のコウモリで、日本にのみ生息しています。

可愛い見た目に興味をもち、生態を知りたいと思っている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、二ホンウサギコウモリの生態や、国内で数が減っている理由と保護活動を解説します。

あわせて、私たちの生活に身近なコウモリについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

・二ホンウサギコウモリの生態

・二ホンウサギコウモリの数が減っている理由

・私たちにとって最も身近なコウモリ

二ホンウサギコウモリとは?日本にしかいない長耳のコウモリ

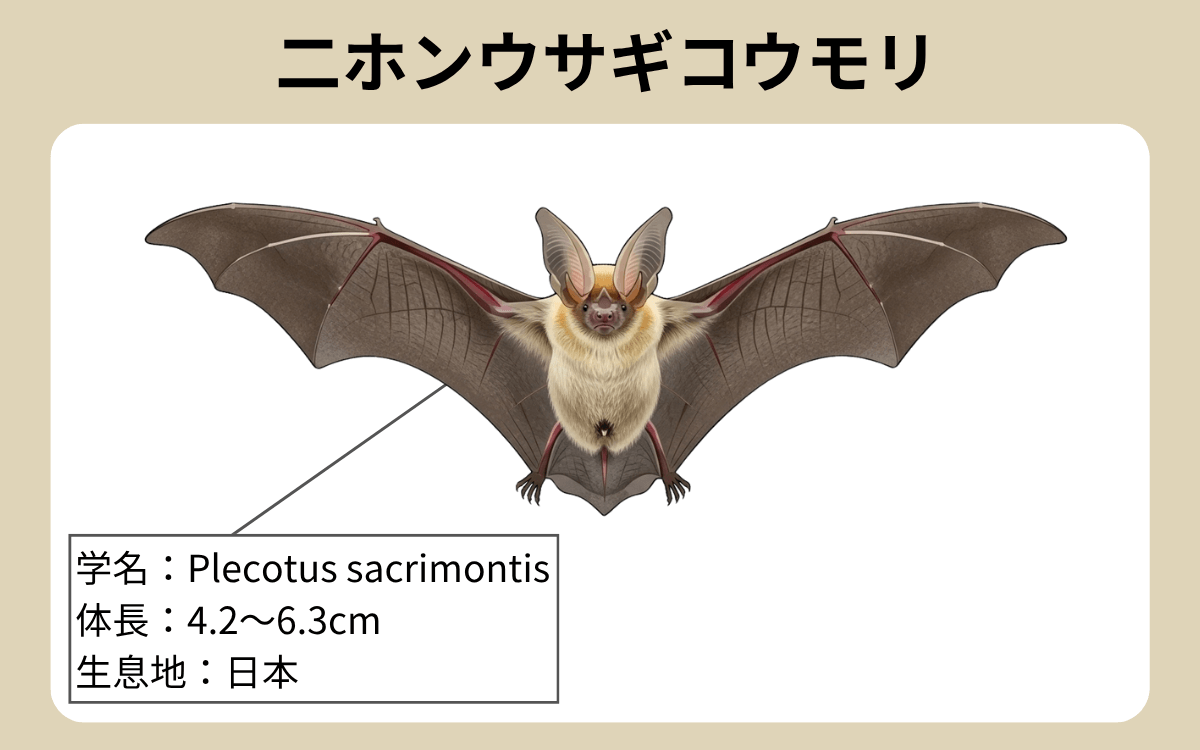

| 学名 | Plecotus sacrimontis |

| 英名 | Japanese long-eared bat |

| 和名 | 日本兔蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 4.2~6.3cm |

| 体重 | 5~11g |

| 生息地 | 日本 |

| ねぐら | 洞窟、樹洞、廃坑、防空壕、トンネル、民家、鳥の巣箱 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

二ホンウサギコウモリは、昆虫食のココウモリです。名前に「二ホン」とついているとおり日本にのみ生息しています。

かつてはヨーロッパからアジアまでのユーラシア大陸に生息するウサギコウモリと同種として扱われていましたが、研究の結果、遺伝子が異なる別の品種であることが明らかになりました。

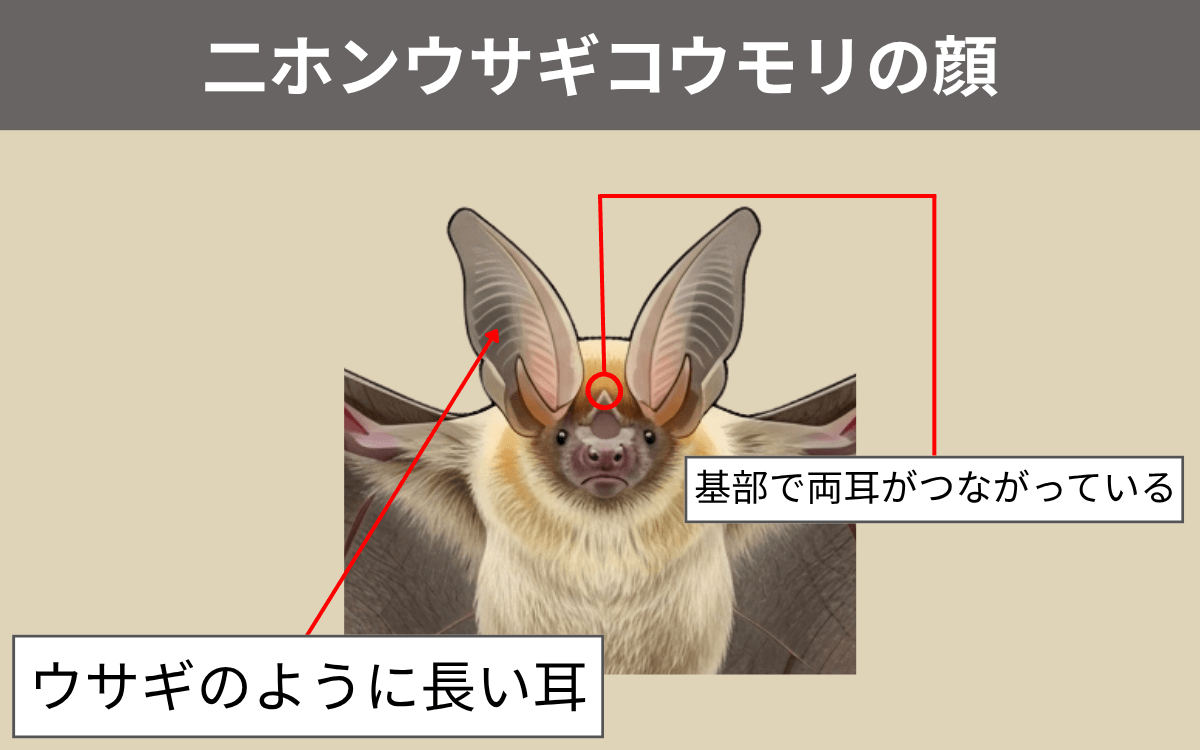

二ホンウサギコウモリの顔

名前のとおり、ウサギのような長い耳をもっています。耳の長さは約4cmで、体長と同じくらいのサイズです。

左右の耳は離れているように見えますが、額の真ん中にある基部という部位でつながっています。

二ホンウサギコウモリの身体

二ホンウサギコウモリの身体は淡褐色もしくは灰褐色の体毛に覆われていています。毛足は短いものの、全体的にあたたかみのある色合いをしています。

二ホンウサギコウモリならではのもう1つの特徴は、冬眠中の寝姿です。

ココウモリは、冬眠期間中、外気温と同じ数値まで体温を下げて心拍数や呼吸数を少なくしてエネルギーを温存します。

この状態を「トーパー(鈍麻状態)」といい、トーパー中の二ホンウサギコウモリは長い耳を翼と身体の間に挟み込んで、ねぐらの天井にぶら下がります。

活動時期はピンと立っている大きな耳がしおらしくたたまれている様子は、なんともいじらしい光景です。

二ホンウサギコウモリの鳴き声

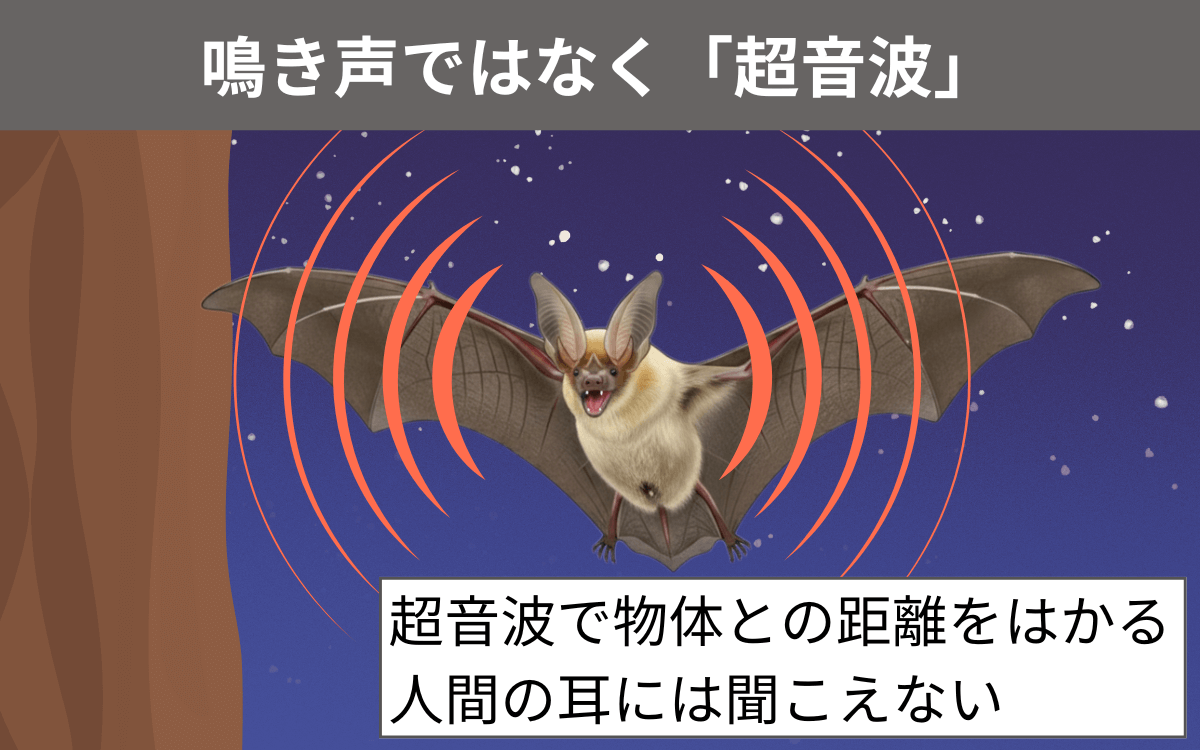

二ホンウサギコウモリをはじめとする昆虫食のココウモリは、滅多に鳴き声を発しません。

視力の弱い目の代わりに超音波を出し、物体との距離をはかっています。しかし、コウモリの超音波の周波数は、人間の耳で聞き取れないほどの高音域です。

二ホンウサギコウモリの超音波の周波数は40kHz程度で、人間が聞きとれる音域の上限である20kHzをはるかに超えています。

どんなに聴力に優れている人でも、二ホンウサギコウモリの超音波を感知することは不可能です。

超音波を聞きたい場合は、「バットディテクター」という、コウモリの超音波を人間の耳でも聞こえる周波数に変換する機械を使います。

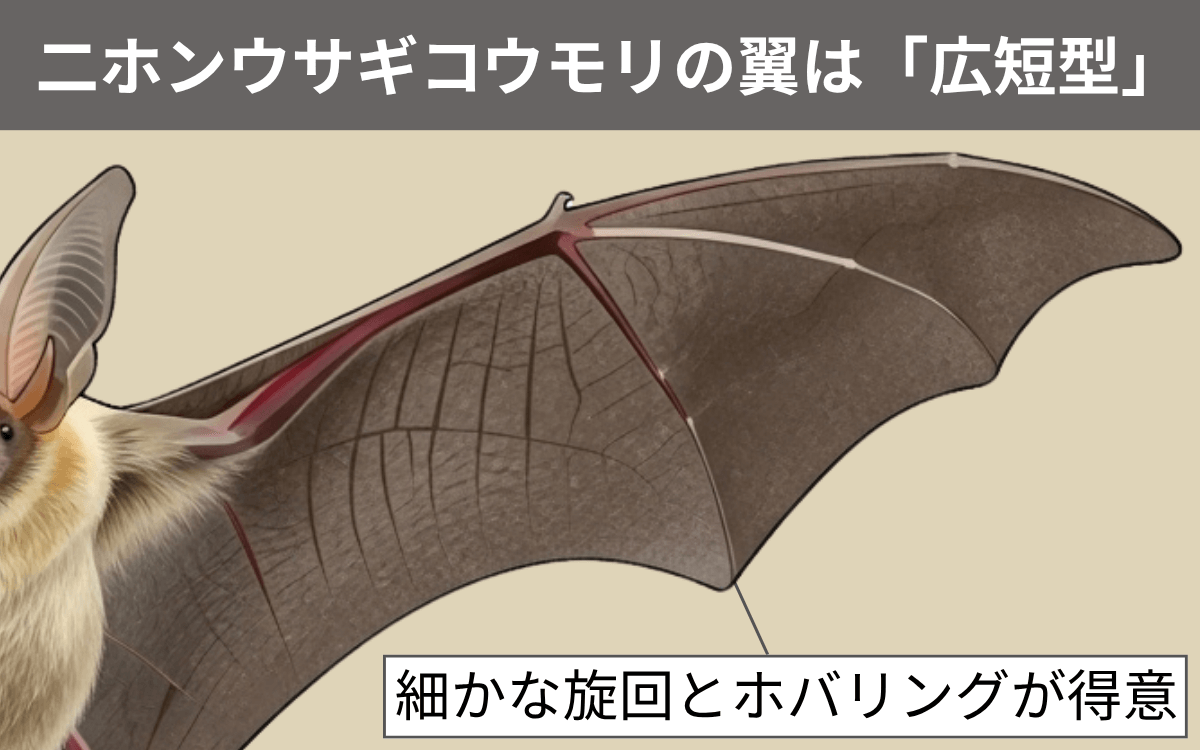

二ホンウサギコウモリの翼

二ホンウサギコウモリの翼の形状は、縦横比が小さい広短型です。高速飛行や長距離移動に不向きな一方で、細かな旋回を得意とします。

加えて、飛んだまま空中で停止するホバリング技術にも長けており、ブンブンと動き回る昆虫も巧みに捕まえることが可能です。

【こちらの記事もおすすめ】

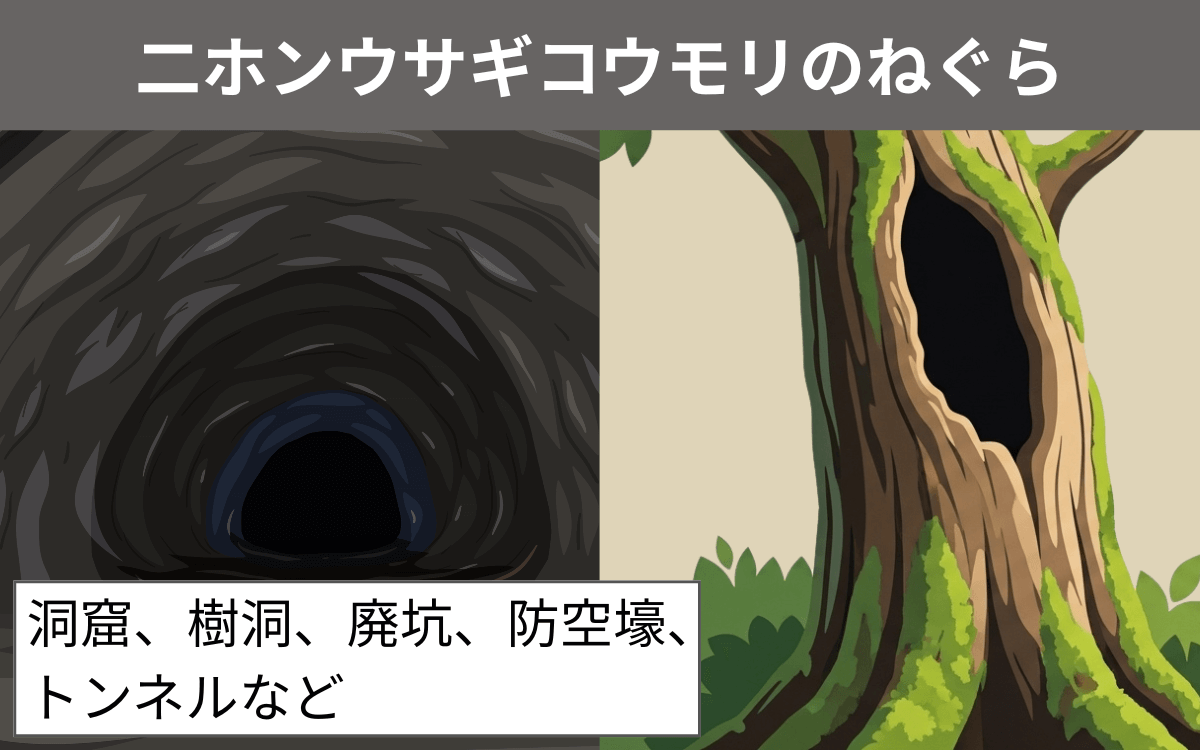

二ホンウサギコウモリのねぐら

二ホンウサギコウモリは、ブナやナラなどの落葉広葉樹が生い茂る森林に棲みつく傾向があり、洞窟や樹洞をねぐらとして使用します。

そのほか、廃坑や防空壕、トンネルや民家などの人工建物に棲みつく場合も。ときには鳥用の巣箱をねぐらにすることもあります。

集団の規模は小さく、10~30匹程度で棲みつきます。

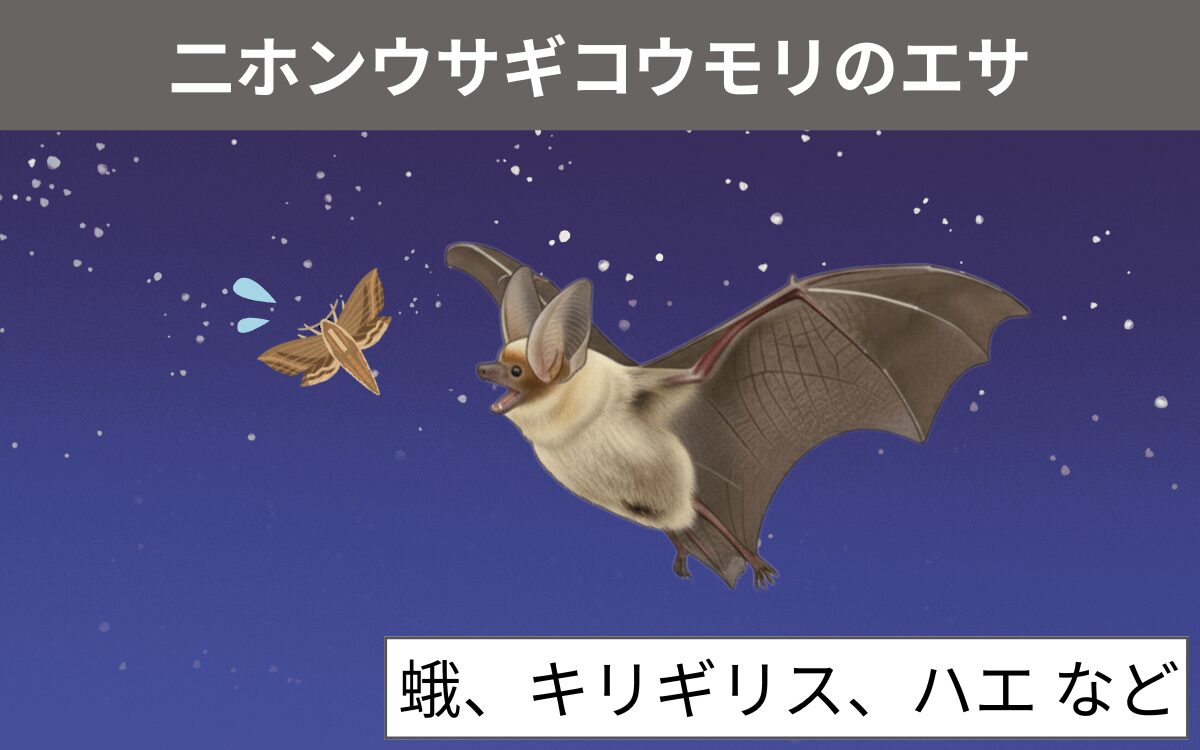

二ホンウサギコウモリのエサ

二ホンウサギコウモリは昆虫をエサとしており、主に蛾、キリギリス、ハエなどを捕食します。

エサを捕まえると、木の枝や洞窟など特定の場所に移動してから食べます。器用なことに、消化しにくいハネの部分を残して下に落とすというから驚きです。

二ホンウサギコウモリの繁殖

二ホンウサギコウモリのメスは、1~2歳で初めて子を産みます。

一度で産むのは1仔で、6月~8月が出産および子を育てる時期です。赤ちゃんは約1ヶ月で成獣と同じ大きさに成長します。

出産時期はメスと赤ちゃんのみで30匹程度の集団を形成し、オスが含まれることはほとんどありません。

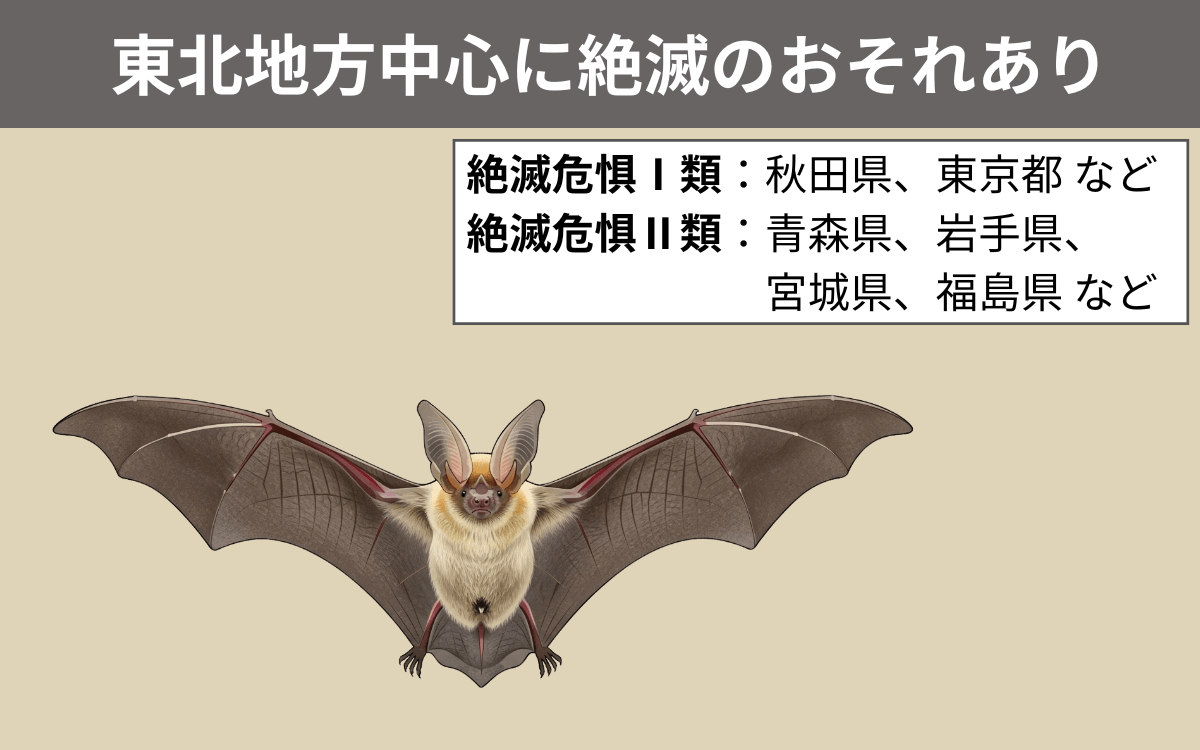

二ホンウサギコウモリは一部地域で絶滅のおそれがある

二ホンウサギコウモリは、環境省の絶滅危惧種に指定されていないものの、地域によって絶滅のおそれがあるとされています。

東北地方での数の減少が顕著で、秋田県では絶滅の危機に瀕している「絶滅危惧I類」、青森県や岩手県、宮城県などでも絶滅の危機が増大している「絶滅危惧Ⅱ類」に含まれています。

<環境省のレッドリストのカテゴリー>

| 絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |

| 野生絶滅 | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |

| 絶滅危惧I類 | 絶滅の危機に瀕している種 |

| 絶滅危惧IA類 | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |

| 絶滅危惧IB類 | I類Aほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅の危険が増大している種 |

| 準絶滅危惧 | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |

| 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |

| 絶滅のおそれのある地域個体群 | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |

二ホンウサギコウモリの減少原因①森林伐採

二ホンウサギコウモリが減少している理由の1つは、森林伐採です。

日本各地で都市開発が進み、山や原生林がどんどん少なくなっています。

二ホンウサギコウモリがねぐらとして使う洞窟や樹洞が失われ、エサである昆虫を捕食する場所も奪われています。

二ホンウサギコウモリの減少原因②廃坑と防空壕の老朽化

二ホンウサギコウモリは、人間が使わなくなった廃坑や防空壕に棲みつくことがあります。

しかし、数十年にわたって誰にも管理されないまま放置されているため、老朽化が進みねぐらとして使えなくなっているのです。

そのうえ、倒壊のおそれがあることから、人為的に取り壊される廃坑や防空壕が増えています。

二ホンウサギコウモリはますます棲む場所を追われ、繁殖が難しくなってます。

二ホンウサギコウモリの保護活動

一部地域で絶滅のおそれがある二ホンウサギコウモリは、バットゲートやコウモリピットの設置により保護されています。

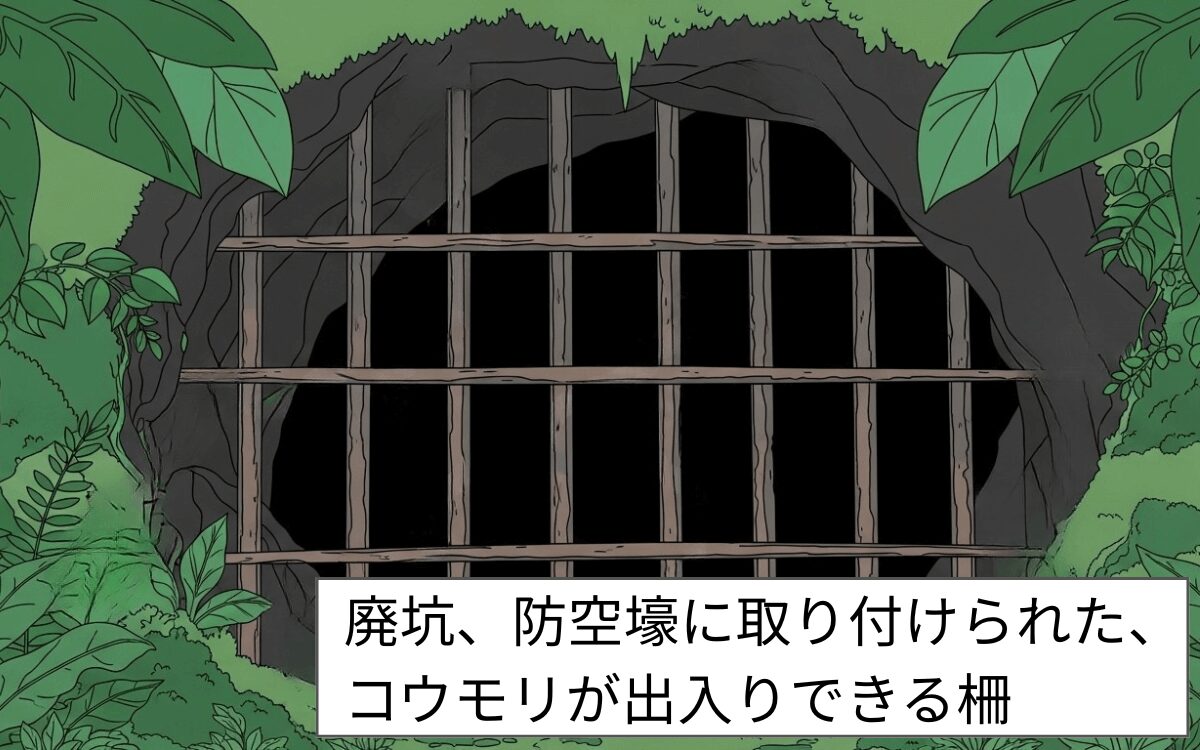

バットゲートの設置

バットゲートとは、トンネルや洞窟の入口に取り付ける柵のことです。人間が通れる出入口や穴はありませんが、コウモリが侵入できる隙間があります。

廃坑や防空壕は、二ホンウサギコウモリの大事なねぐらです。こうした場所にバットゲートを設置することで、二ホンウサギコウモリの安住の地を保護しています。

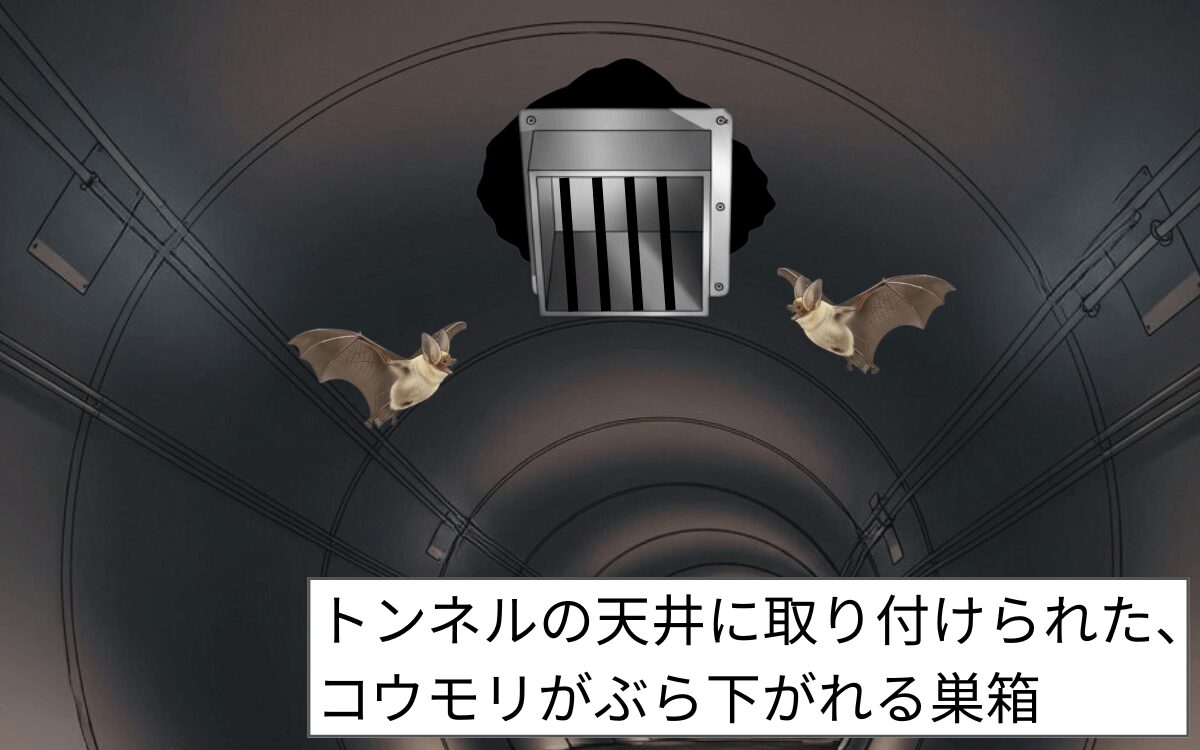

コウモリピットの設置

コウモリピットとは、コウモリがぶら下がったり止まったりできる巣箱のことです。1m×1m程度の大きさで、10cm程度の板が取り付けられています。

トンネルの天井に設置されるケースが多く、二ホンウサギコウモリの保護活動の一環として、農業用水路トンネルの改修時に、コウモリピットが取り付けられました。

プラスチックや鋼など素材はさまざまで、環境やコウモリの特性にあわせてつくられています。

二ホンウサギコウモリの捕獲・殺傷は法律違反

二ホンウサギコウモリは一部地域で絶滅のおそれのある貴重なコウモリです。

見つけた場合、捕獲したくなるかもしれませんが、野生の二ホンウサギコウモリの捕獲と殺傷は法律により禁止されています。

野生のコウモリは鳥獣保護管理法の保護対象

二ホンウサギコウモリに限らず、野生のコウモリは「鳥獣保護管理法」の保護対象です。無許可での捕獲と殺傷は禁止されています。

二ホンウサギコウモリは絶滅の可能性がある品種のため、弱っている状態の個体を見つけた場合、保護したくなるでしょう。

しかし、自分の判断で保護して飼育するのではなく、各都道府県の野生鳥獣担当機関に連絡する必要があります。

野生のコウモリを捕獲・殺傷すると罰則がある

野生のコウモリを捕獲、殺傷すると、100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科せられます。

拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑が一本化された重い罰則です。

刑務所に拘留する必要があるため、野生の二ホンウサギコウモリを見つけても、傷つけたり捕まえたりしないようにしましょう。

最も身近なコウモリの存在

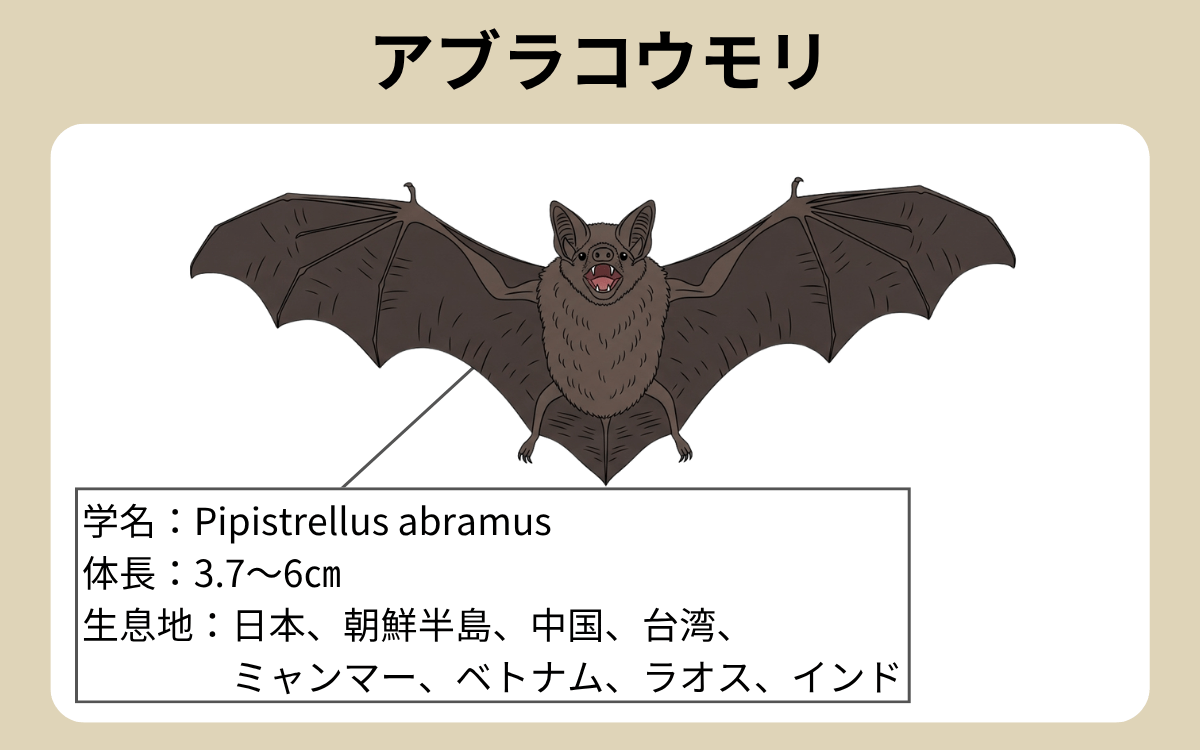

二ホンウサギコウモリはあまり遭遇できない珍しいコウモリです。一方で、住宅街に頻繁に姿を現すアブラコウモリというコウモリがいます。

日が暮れた頃に家の周りを飛んでいるコウモリがいたら、アブラコウモリだと考えていいでしょう。

住宅街に現れるのはアブラコウモリ

| 学名 | Pipistrellus abramus |

| 英名 | Japanese pipistrelle |

| 和名 | 油蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 3.7~6cm |

| 体重 | 5~11g |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

人が多く住む場所に姿をみせるのはアブラコウモリです。

蚊やユスリカ、カメムシなどの小さい昆虫を主食とし、住宅街近くの雑木林や河川に採餌をするために飛来します。

【こちらの記事もおすすめ】

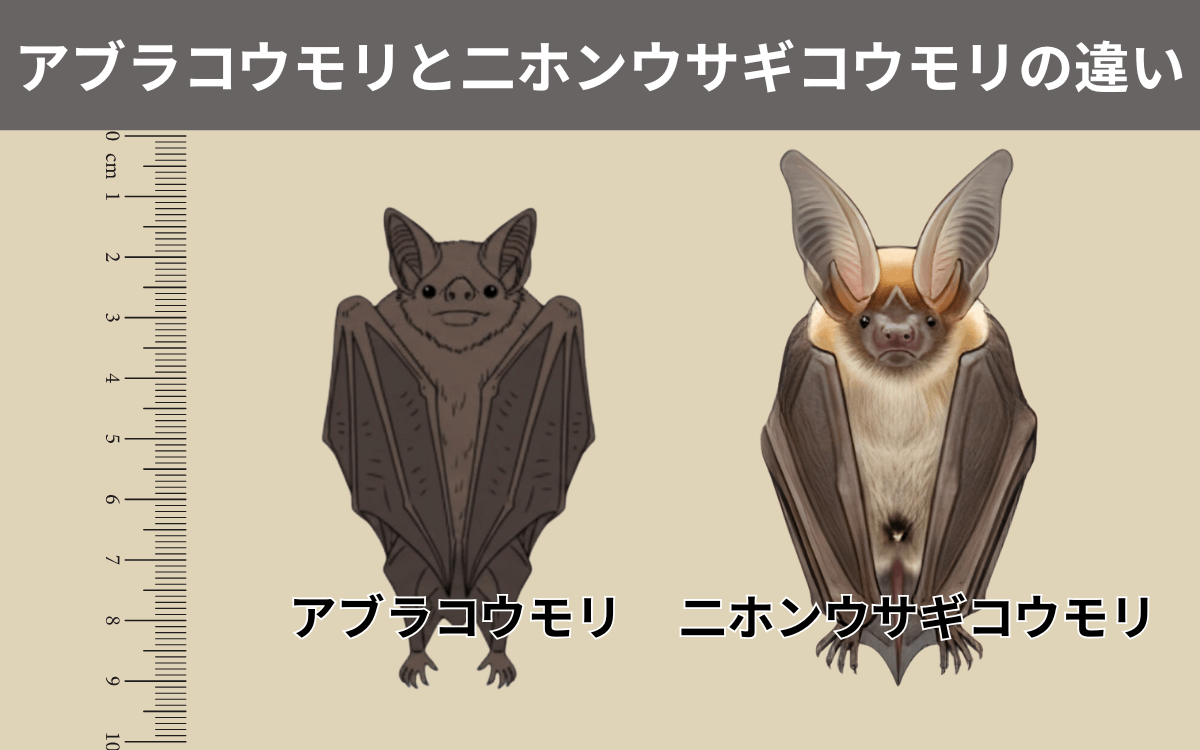

アブラコウモリと二ホンウサギコウモリの違い

| アブラコウモリ | 二ホンウサギコウモリ | |

| 体長 | 3.7~6cm | 4.2~6.3cm |

| 体重 | 5~11g | 5~11g |

| 体毛 | 耳が小さい | 耳が長い |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド | 日本 |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 | 洞窟、樹洞、廃坑、防空壕、トンネル、民家、鳥の巣箱 |

| 食性 | 昆虫 | 昆虫 |

アブラコウモリと二ホンウサギコウモリの大きな違いは、耳の長さです。

二ホンウサギコウモリは、体長と同じくらいの大きさの耳をもちます。耳の長さを見れば、アブラコウモリなのか二ホンウサギコウモリなのか判別可能です。

また、二ホンウサギコウモリが灰褐色や淡褐色の体毛に覆われているのに対し、アブラコウモリは暗褐色の体毛が生えています。身体の色の明るさでも容易に見分けられます。

アブラコウモリは絶滅危惧種じゃないの?

アブラコウモリは絶滅危惧種に指定されていません。沖縄県でのみ絶滅危惧Ⅱ類とされているのみです。

首都圏から地方郊外まで、日本のさまざまな地域でその姿を確認することができます。

アブラコウモリは民家に棲みつく

洞窟や樹洞をねぐらにする二ホンウサギコウモリに対して、アブラコウモリは民家に棲みつくことが非常に多いです。

住宅街近くの雑木林や河川、水田でエサを捕獲し、食後のねぐらとして近くの民家に侵入します。

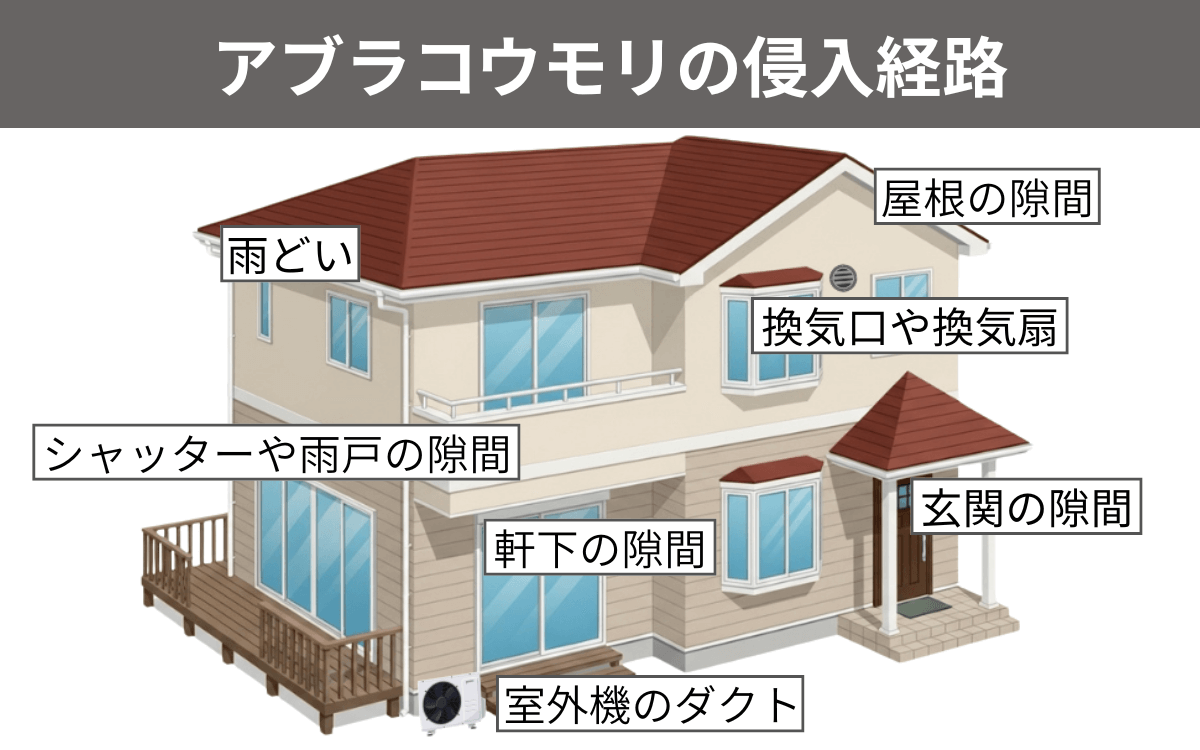

「一体どこからコウモリが入ってくるの?」と不思議に思う方がいるかと思いますが、アブラコウモリは体長が5cm程度と大変小柄なため、1~2cmのわずかな隙間さえあれば、簡単に民家に侵入できるのです。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

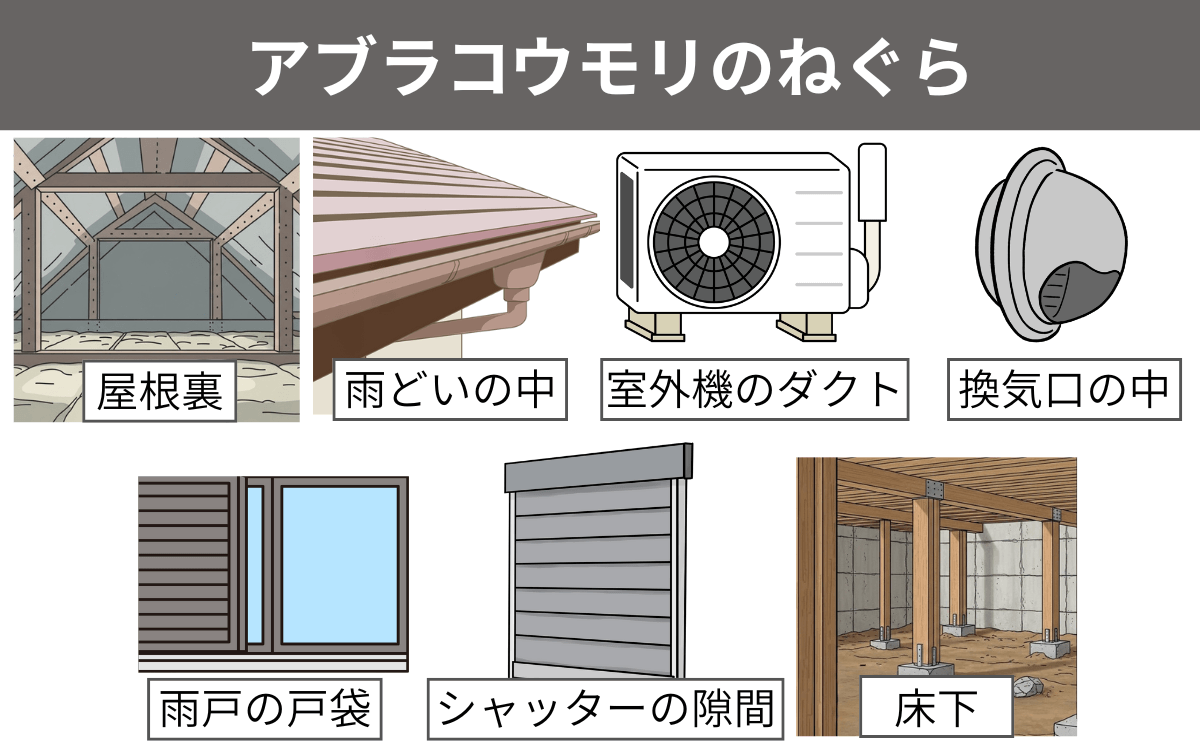

民家に侵入した後、一時的なねぐらとして使うにとどまらず、そのまま長期にわたって棲みつきます。

アブラコウモリは、暗くてジメジメした、天敵に見つかりにくい環境を好みます。

屋根や軒下、シャッターや雨戸の隙間から侵入し、屋根裏や床下、シャッターや雨戸の戸袋をねぐらにするのです。

棲みつくのは1匹だけではありません。少なくても10匹、広い場所であれば最大200匹程度の大集団で棲みつきます。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

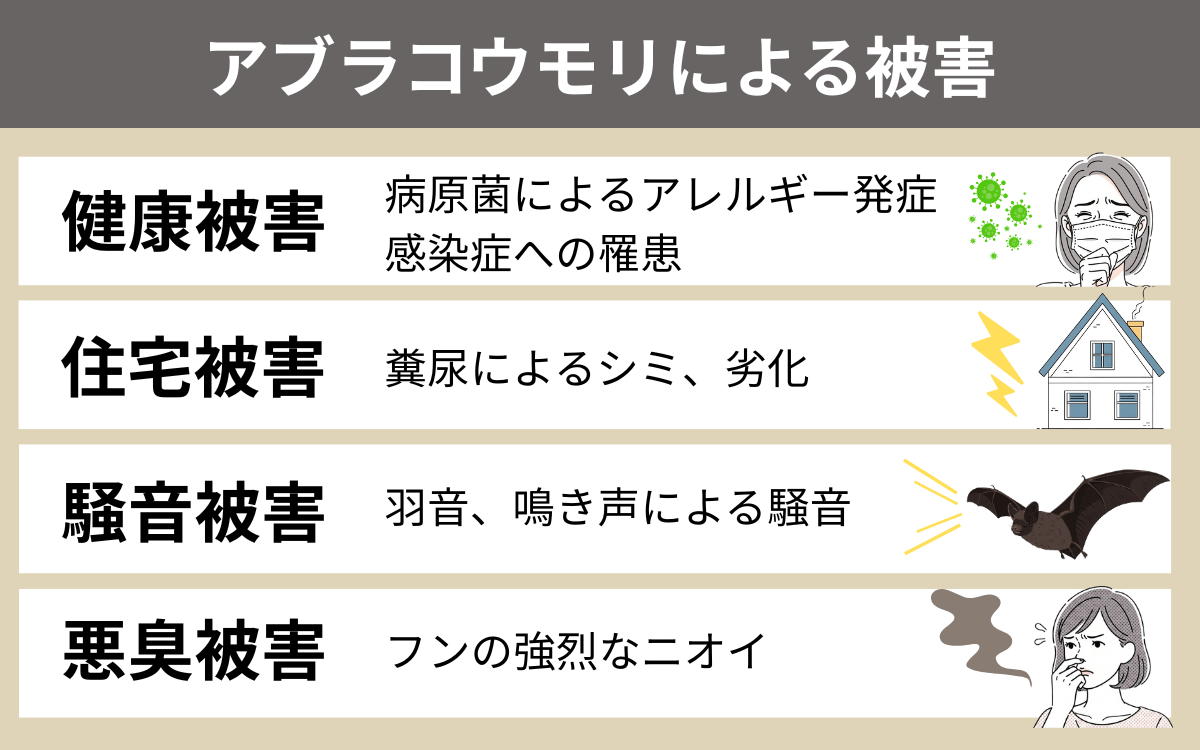

アブラコウモリがもたらす被害

アブラコウモリが民家に棲みつくと、さまざまな被害にあう可能性があります。

「家の中にコウモリがいてこわい」という精神的な負担だけではなく、健康や生活にかかわる深刻な被害が懸念されます。

健康被害

アブラコウモリは、一晩で100~300匹程度の昆虫を食べます。小さな身体に似合わず、非常に大食いです。

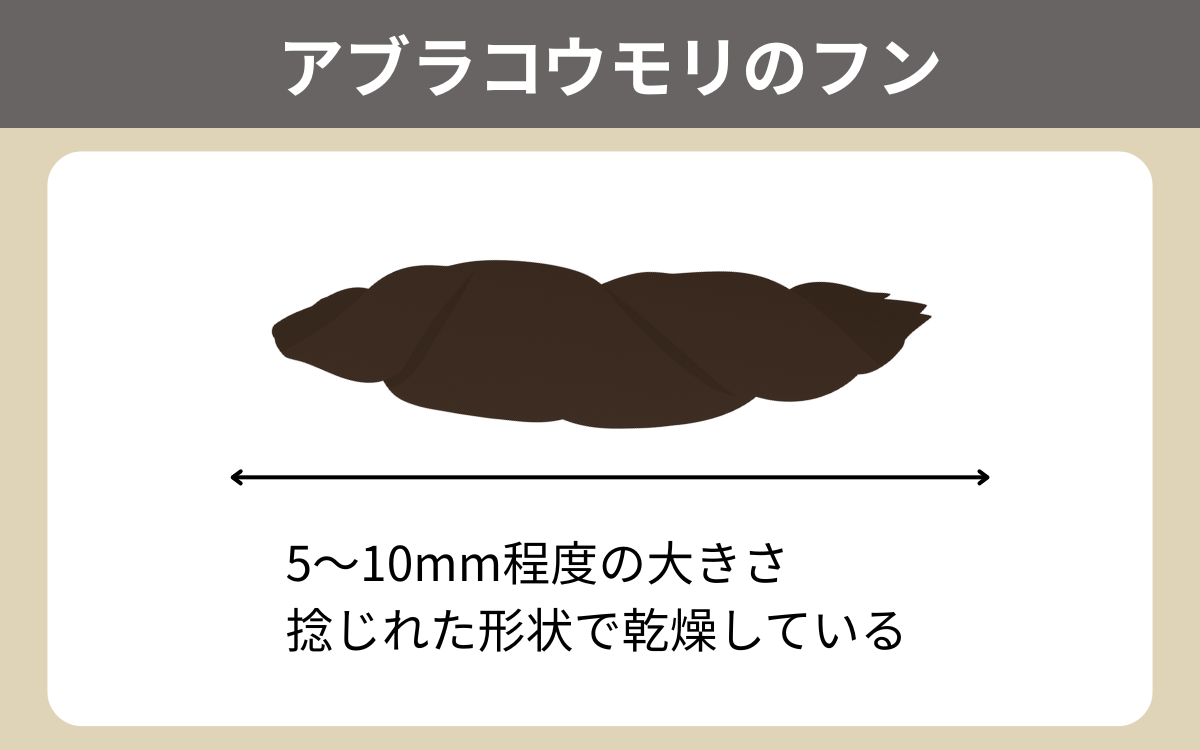

その分排泄量も多く、棲み処の中や周辺に大量のフンを落とします。集団で棲みつくために、蓄積するフンの量は尋常ではありません。

アブラコウモリのフンは、ボロボロと崩れやすく菌が空気に舞いやすいという特徴があります。

そのため、空気中に含まれる菌を吸い込んでしまうと、鼻炎や咳などのアレルギーを発症する可能性があります。

加えて、アブラコウモリの身体にも感染症のウイルスが潜んでいる場合があります。以下は過去にコウモリを媒介して人間が感染した例のある、感染症の一覧です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

9.6% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

中には、致死率の高い恐ろしい感染症も含まれています。万が一アブラコウモリを自宅内で見かけても、決して素手で触らないようにしましょう。

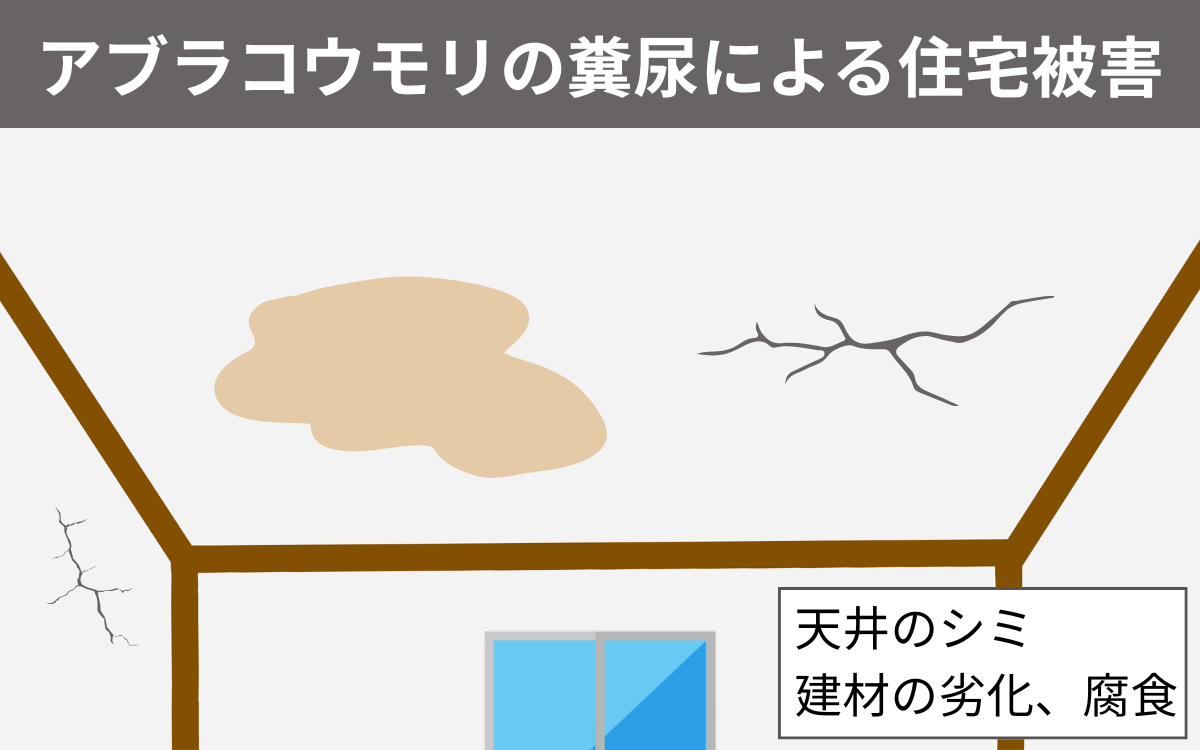

住宅被害

アブラコウモリの大量の排泄物が溜まることにより、天井や壁に大きなシミができる可能性があります。

放置しておくと、汚れが広がるだけではなく、建材が腐食し家の耐久性低下に影響する場合も。

地震大国である日本で暮らすにあたって、家の耐久性低下は深刻な問題です。

加えて、腐食した建材にはシロアリが寄ってきやすくなり、食害にあうとさらに脆くなってしまいます。

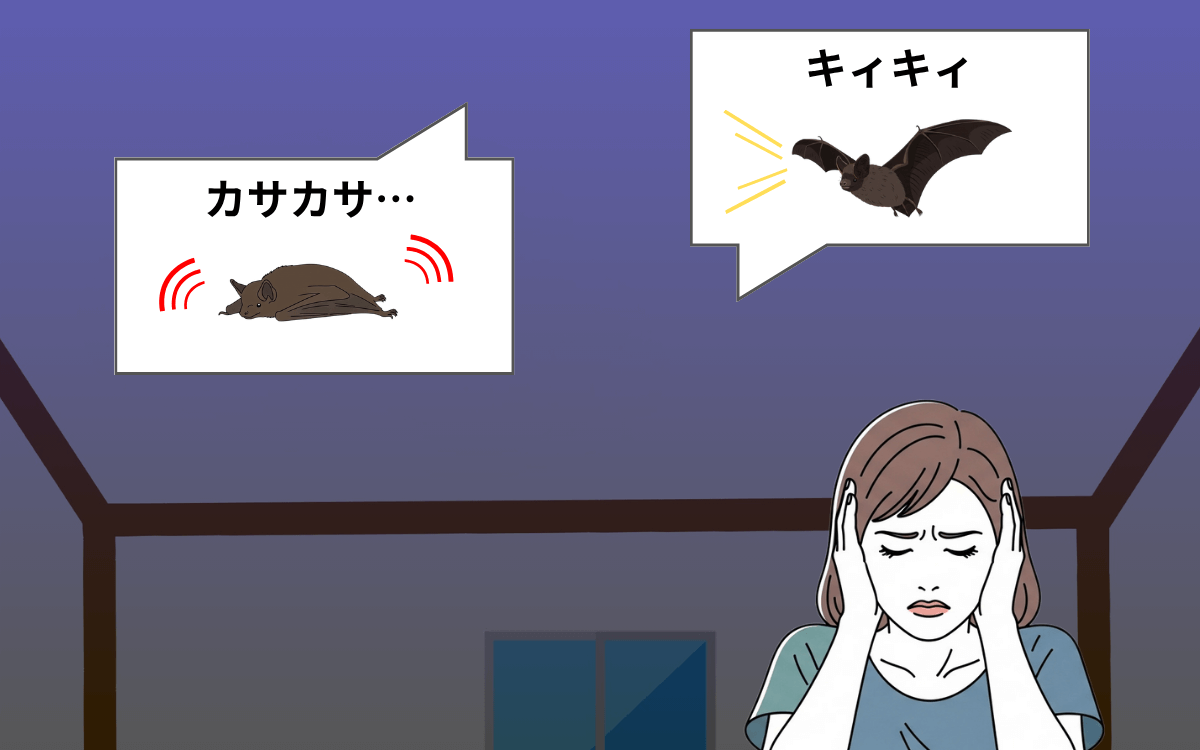

騒音被害

アブラコウモリの移動音や鳴き声に悩まされる被害も大変多いです。

アブラコウモリは、天井や壁の狭い空間を腹ばいになって移動します。

このとき、身体が断熱材に擦れて「カサカサ」という音が発生します。

1匹だけなら気になりませんが、集団で棲みいて活動するため、ストレスが溜まるほどの騒音に発展することも。

また、アブラコウモリは危険を察知した際に「キィキィ」と甲高い声を上げます。

棲みついているかどうかを確認するために天井や壁を叩くと、驚いたアブラコウモリが一斉に鳴き声を上げて騒音がひどくなるかもしれません。

アブラコウモリは夜行性で、日没後20~30分後から夜明けまで活動しています。あまりに音がうるさいと、安心して夜に眠れなくなってしまうでしょう。

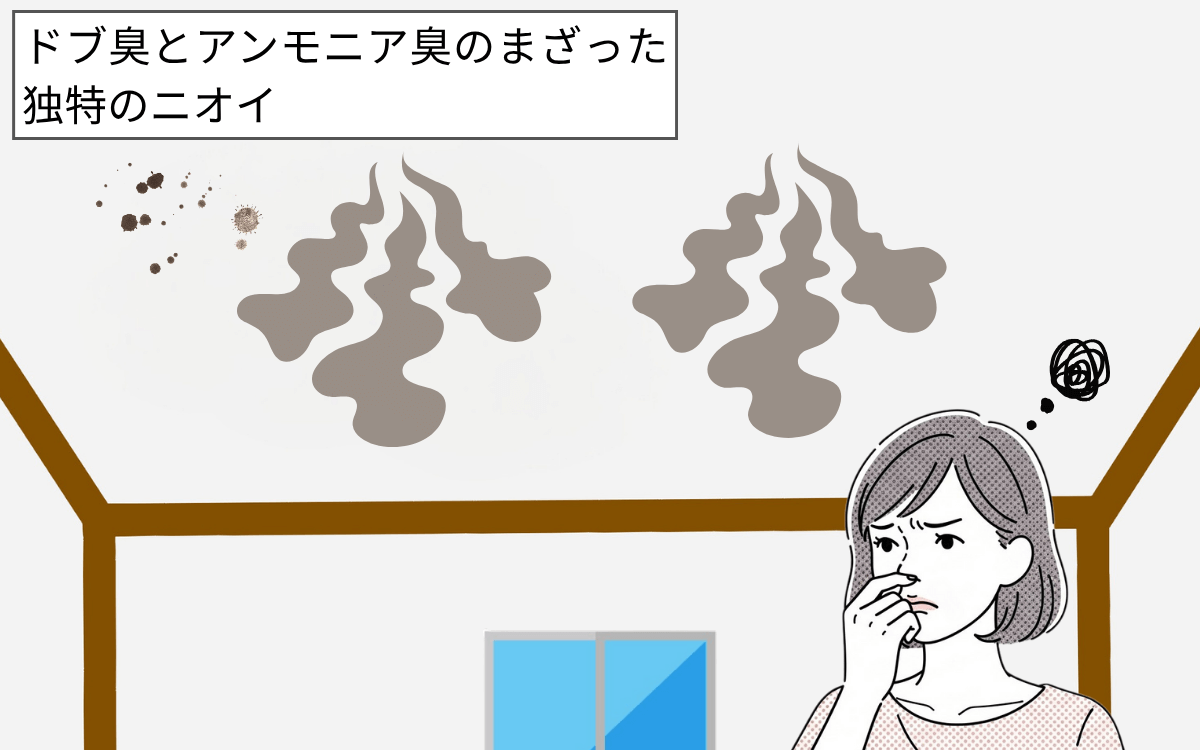

悪臭被害

前述のとおり、アブラコウモリは非常に多くのフンを排泄します。ニオイが独特で、ドブ臭とアンモニア臭をまぜたような酸っぱい悪臭といわれるほどです。

たとえば、アブラコウモリが屋根裏に棲みついた場合、一面がびっしりと埋め尽くされるほどのフンを溜めます。

そのため、1つの部屋にニオイが漂うばかりか、家全体にニオイが充満する場合も。

安らげるはずの自宅が一気に不快な場所へと変わってしまう、大変深刻な被害です。

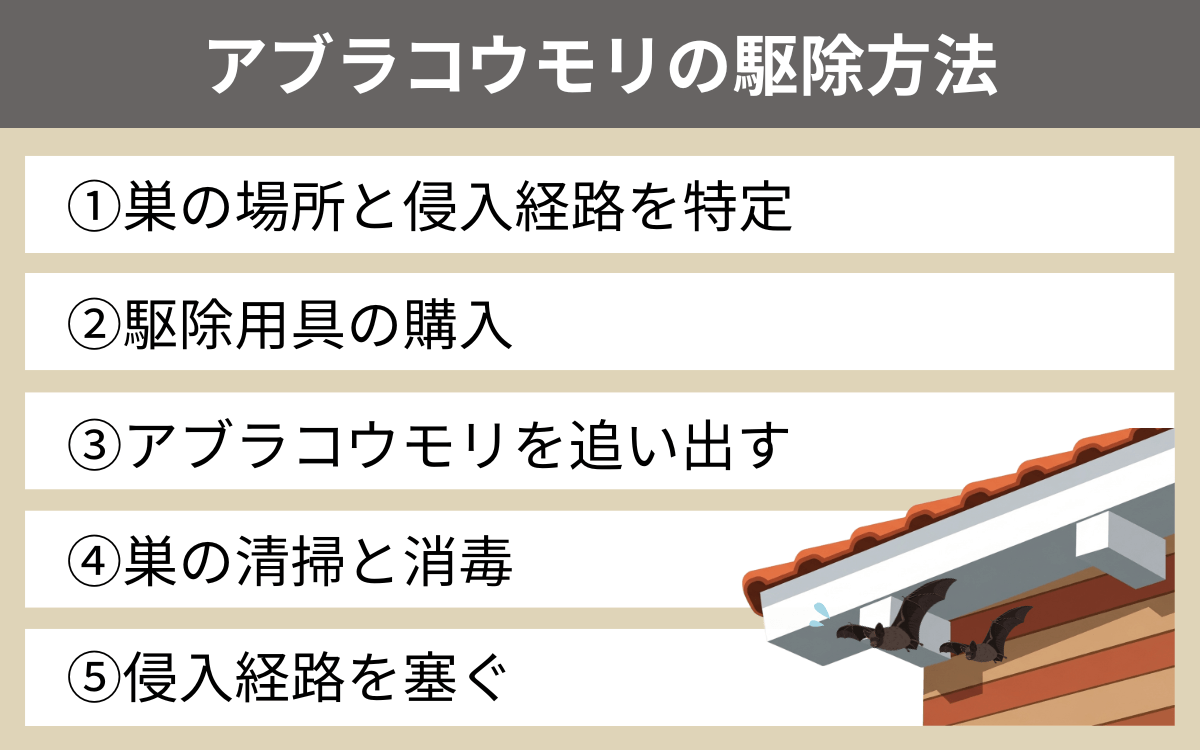

アブラコウモリが棲みついたら駆除しよう

アブラコウモリは民家に棲みついて人間にさまざまな被害をおよぼす「害獣」としての一面をもっています。

もし自宅に棲みついた場合は、なるべくはやく駆除しましょう。

アブラコウモリも捕獲・殺傷NG

二ホンウサギコウモリと同様に、野生のアブラコウモリは捕獲と殺傷が法律で禁止されています。

法律違反とみなされると、100万円以下の罰金もしくは1年以下の拘禁刑が科される場合も。

そのため、アブラコウモリを駆除する際は、傷つけず、殺さず、捕まえず、「追い出す」必要があります。

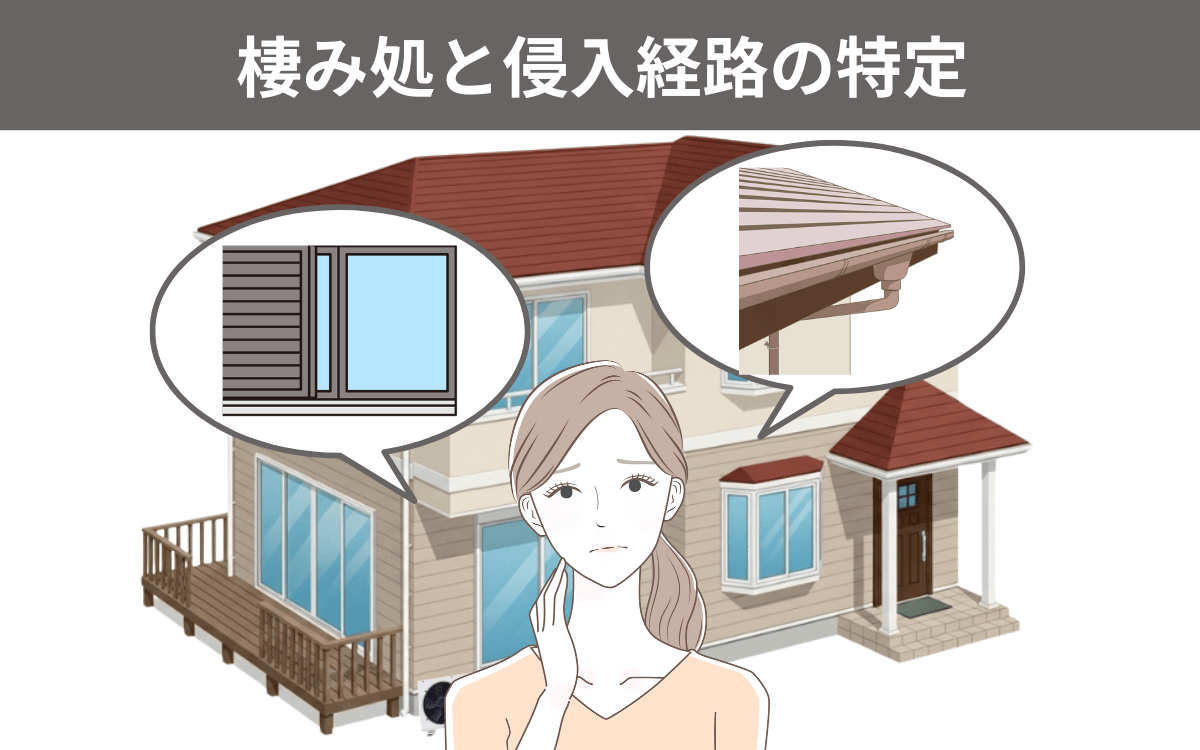

駆除手順①棲みついている場所と侵入経路を特定

ここから具体的なアブラコウモリの駆除手順を解説します。

まずは、どこに棲みついているのか、どこから自宅に侵入してきたのかを特定します。棲み処と侵入経路を正確に見つけないと、完全に駆除できないためです。

アブラコウモリが出入りしている姿を見かけた場合は簡単に特定できますが、実体が見えず「棲みついているかどうかを知りたい」場合は、フンが複数落ちている場所、悪臭のひどい場所がないかを目安に探しましょう。

こちらでアブラコウモリの侵入経路と棲みつきやすい場所を紹介しているため、あわせて参考にしてみてください。

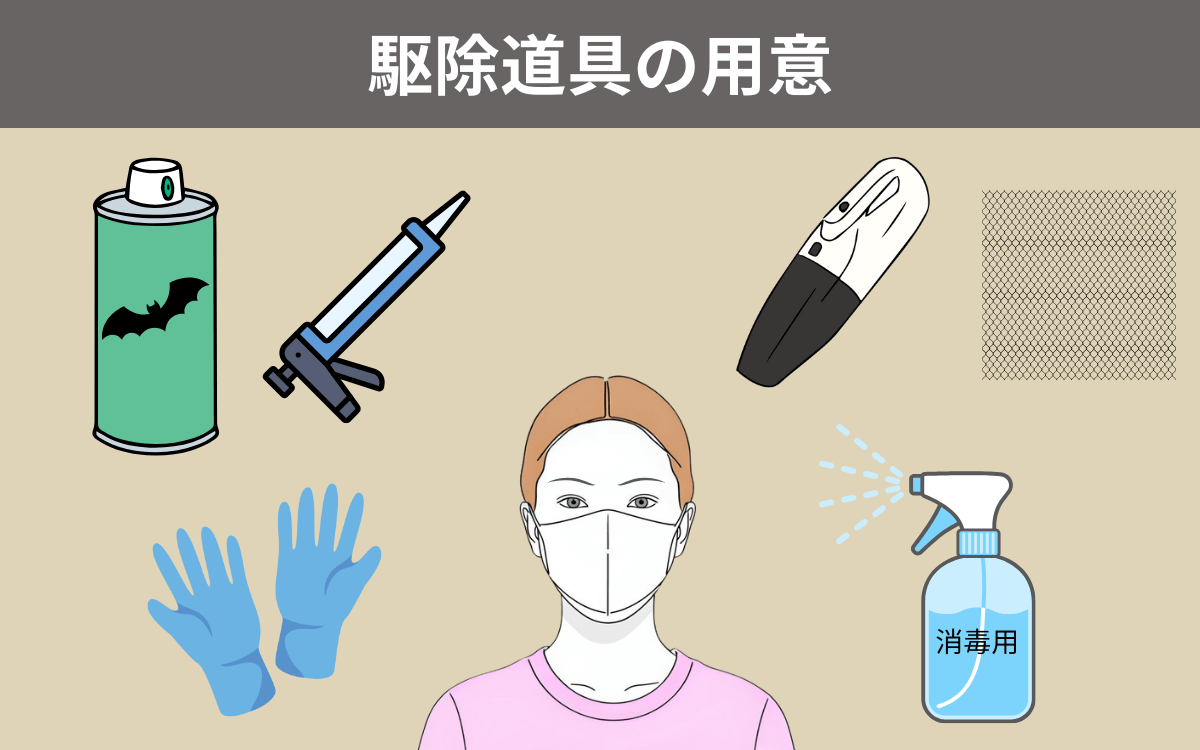

駆除手順②駆除道具の購入

棲みついている場所と侵入経路を特定したら、駆除に使うグッズをそろえましょう。

主に必要なものは以下のとおりです。

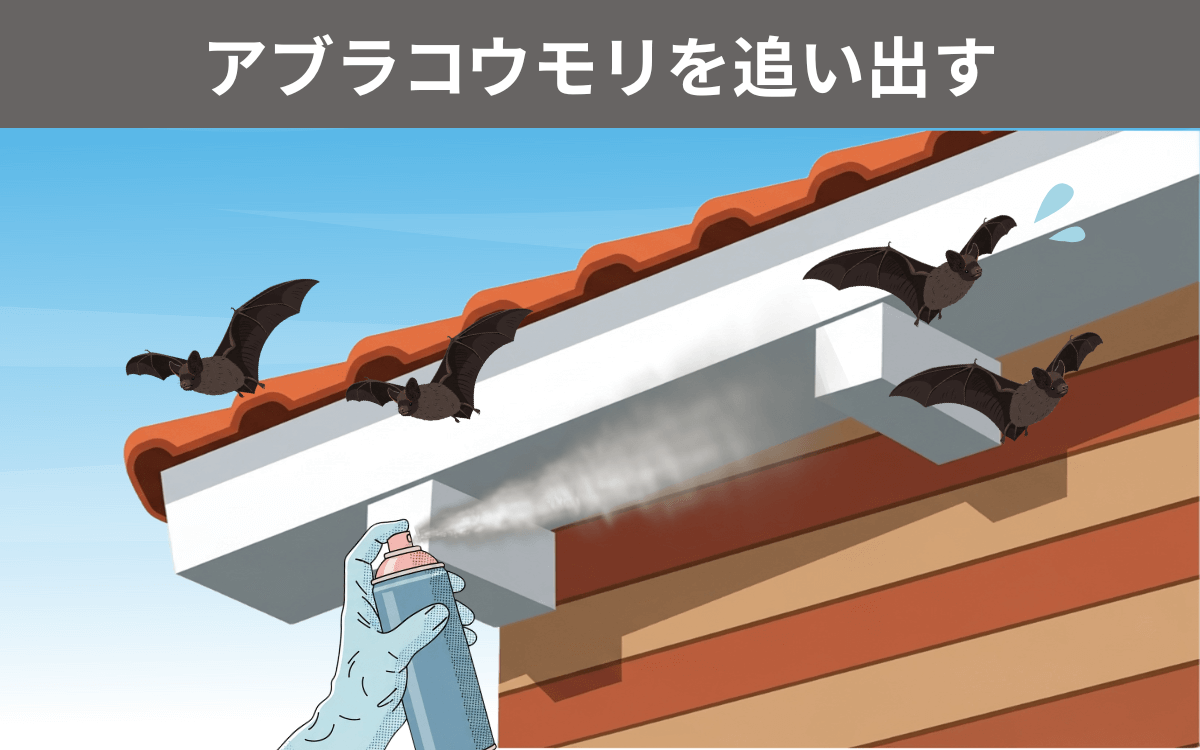

駆除手順③アブラコウモリを追い出す

駆除グッズを購入したら、いよいよアブラコウモリを追い出します。侵入経路や棲み処の隙間に忌避スプレーのノズルを差し込み、噴射します。

2階以上の高所の場合、梯子や脚立に乗って作業する必要があります。

忌避スプレー噴射後、アブラコウモリは複数匹勢いよく飛び出してくるため、驚いて転んだり落下したりしないように気をつけましょう。

他の人に梯子や脚立を支えてもらうなど、サポートをお願いすると安心です。

また忌避スプレーは人体に無害な成分でつくられていますが、何度も噴射しないとアブラコウモリを一掃できないため、気管支が弱い方は防じんマスクを着用したうえで作業することをおすすめします。

駆除手順④棲み処の清掃と消毒

アブラコウモリをすべて追い出したら、棲みついていた場所の清掃と消毒を行います。

棲み処の中には、おびただしい量のフンが溜まっています。菌を吸い込まないように防じんマスクをつけ、直接触れてしまわないようにゴム手袋を着用しましょう。

ハンドクリーナーでフンを除去して綺麗にしたら、一面を消毒します。

消毒液を直接噴きかけると菌が空気中に舞う可能性があるため、雑巾に消毒液を染み込ませて拭くのがおすすめです。

また、フンに引き寄せられたゴキブリやダニなどの害虫が潜んでいることがあるため、殺虫剤を用意しておくと安心です。

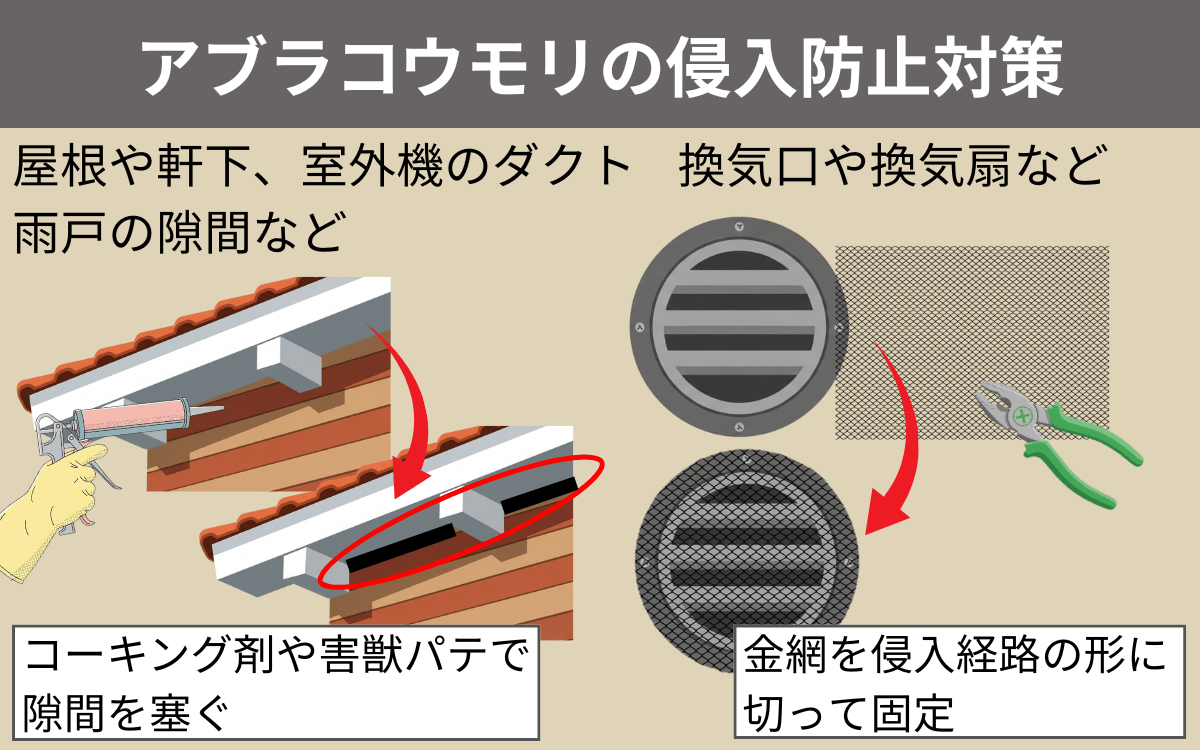

駆除手順⑤侵入経路を塞ぐ

棲み処の清掃と消毒が終わったら、侵入経路を塞ぎます。

コウモリは帰巣本能が非常に強く、せっかく追い出しても侵入できる隙間があると、再び戻ってきて棲みつく可能性があるためです。

侵入経路の場所により、使用する防部材が異なります。屋根や軒下の隙間や亀裂など、密閉しても生活に支障がない場合は、害獣パテやコーキング剤で封鎖します。

換気扇や換気口など、塞げない場所の場合は網目の細かい金網を使いましょう。

あわせて、アブラコウモリを寄せ付けないための対策グッズを使用するとより効果的です。

コウモリはハッカのニオイが苦手なため、ハッカ成分を使った置き型忌避剤を棲み処や侵入経路になりやすい場所に置いたり、ハッカ油を噴射しておくと再来を防止できます。

自分での対応が不安ならプロに依頼

アブラコウモリの駆除手順を紹介しました。

棲み処と侵入経路を特定し、駆除グッズをそろえれば自分でも駆除は可能です。

しかし、「コウモリを目の前にするのはこわい」「自分で完全に駆除できるのだろうか」と不安を感じる方もいるでしょう。

また、棲み処の場所によっては一般の方では対応が難しいことがあります。

屋根裏や床下に棲みつかれ、人間が立ち入り可能な出入口がない場合、点検口を設置しなればなりません。

点検口を取り付けるには、専用の道具が必要なほか、建築の知識と技術が必須です。

もし自分でのアブラコウモリ駆除が難しいと感じたら、専門のプロに依頼しましょう。

豊富な経験と確かな技術で、どんな場所にいるアブラコウモリも一掃し、侵入防止対策まで徹底的に行います。

まとめ

二ホンウサギコウモリの生態と、私たちの身近にいるアブラコウモリについて解説しました。

二ホンウサギコウモリは日本の固有種ですが、一部地域で絶滅のおそれがあり、あまり遭遇する機会はありません。

一方、アブラコウモリは頻繁に住宅街に姿を現し、民家に棲みついてさまざまな被害を人間におよぼします。

もし自宅にアブラコウモリが棲みついて、自分で駆除できるか不安な場合はプロへの依頼をご検討ください。

害虫害獣コンシェルジュは、アブラコウモリへの豊富な知見と確かな技術で、現地調査から追い出し、侵入防止対策まで一貫して対応します。

アブラコウモリ被害にお困りの際は、ぜひご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...