吸血鬼・ナミチスイコウモリの謎に迫る!生態を徹底解説

(このページはプロモーションが含まれています)

当サイトは害虫・害獣に関して不快に感じるリアルな画像を一切使用せず、すべてイラストで対応しております。害虫害獣を見るのが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

ナミチスイコウモリは、哺乳類の血を吸う世界で唯一のコウモリです。コウモリ=吸血鬼のイメージの由来でもあります。

今回は、ナミチスイコウモリの生態について詳しく解説します。

ナミチスイコウモリ以外のチスイコウモリの仲間を紹介するとともに、日本に生息するコウモリに関する情報もお伝えします。

ナミチスイコウモリをはじめ、さまざまなコウモリについて知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

・ナミチスイコウモリの生態

・チスイコウモリの種類

・身近にいるコウモリの存在

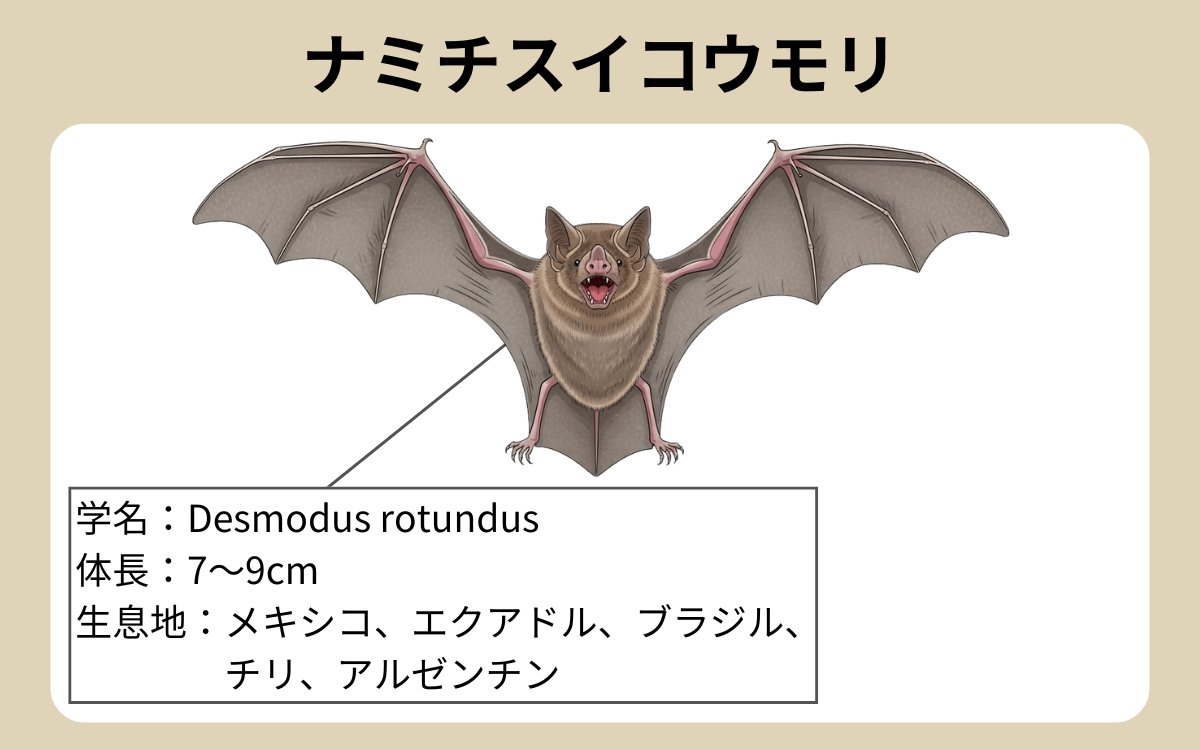

ナミチスイコウモリとは

| 学名 | Desmodus rotundus |

| 英名 | Common vampire bat |

| 和名 | 並血吸蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヘラコウモリ科チスイコウモリ亜科 |

| 体長 | 7~9cm |

| 体重 | 15~50g |

| 生息地 | メキシコ、エクアドル、ブラジル、チリ、アルゼンチン |

| ねぐら | 洞窟、樹洞、古井戸 |

| 食性 | 哺乳類の血 |

ナミチスイコウモリは、哺乳類の血を吸う珍しい夜行性のコウモリです。アメリカ大陸のあたたかい地域に生息しています。

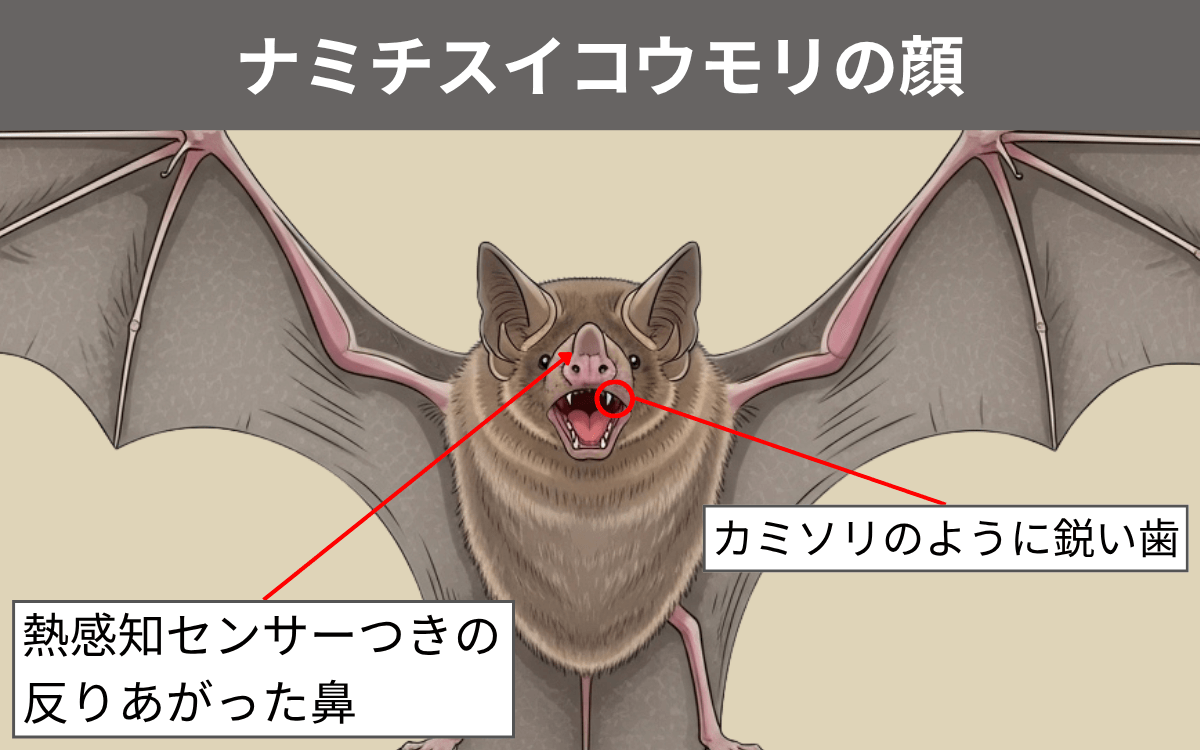

ナミチスイコウモリの顔

ナミチスイコウモリの特徴は、大きく反りあがった鼻です。

鼻には熱を感知する器官が備わっており、獲物の体温を感じ取って血管の位置を正確に特定します。

カミソリのように鋭利な歯もナミチスイコウモリの特徴の1つ。

歯で獲物に傷をつけて流血させます。歯が非常に鋭いため、獲物となった動物は傷つけられても気がつかないことがあります。

ナミチスイコウモリの身体

ナミチスイコウモリは、体長10cmに満たない程度の小型のコウモリです。

背面が茶褐色もしくは暗灰褐色の毛に覆われており、腹部は白色をしています。体重は平均30g程度です。

他のコウモリと比べて四肢の力が非常に強いのも特徴です。

獲物を見つけると、指と後ろ足でしっかりと地面を踏みしめ、四足歩行でそろりそろりと近づきます。

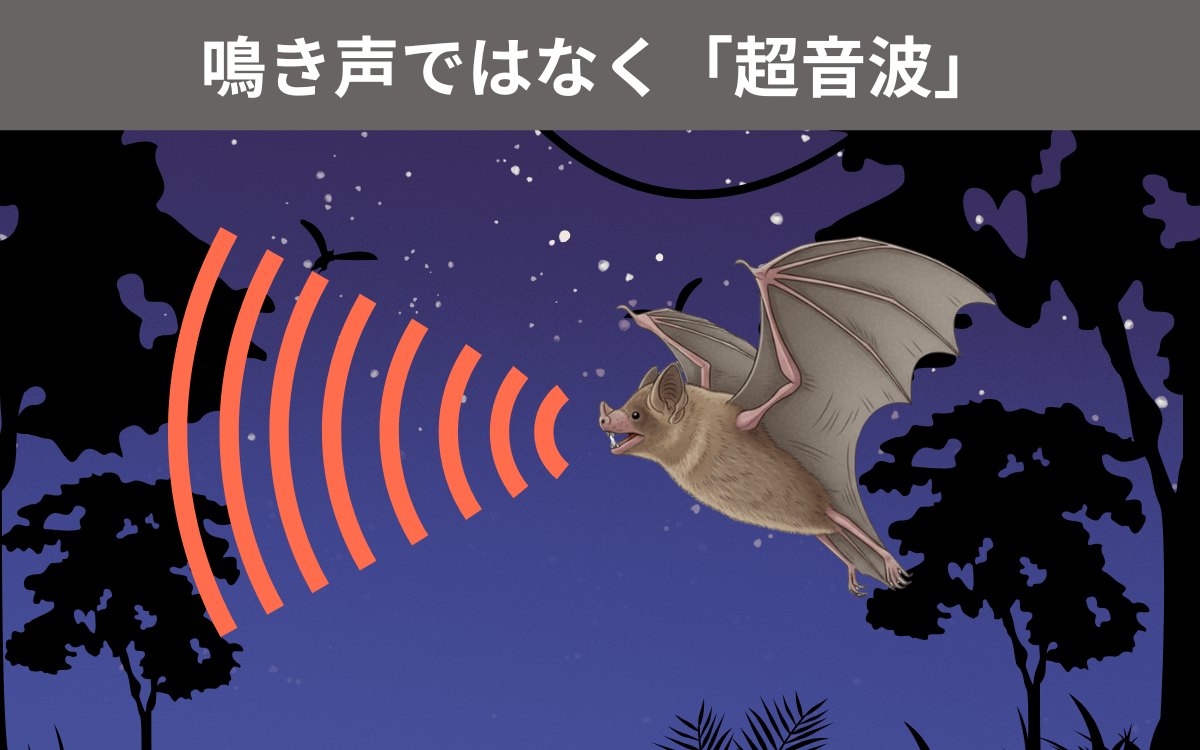

ナミチスイコウモリの鳴き声

ナミチスイコウモリは、危険を察知したときに「キーキー」と声を上げることがありますが、滅多にその機会に遭遇することはありません。

鳴き声ではなく、人間の耳に聞こえない超音波を発して生活しています。

人間に聞こえる周波数の上限が20kHz程度であるのに対し、ナミチスイコウモリの超音波の周波数は70kHz程度。

超音波を使って周囲の物体との距離をはかり、移動したり獲物を探したりします。

仲間同士のコミュニケーションにも「接触鳴き」と呼ばれる超音波を使います。周波数は36~19kHz程度で、比較的低い音域です。

ナミチスイコウモリの赤ちゃんが母親を呼ぶときにも、接触鳴きの超音波を発します。

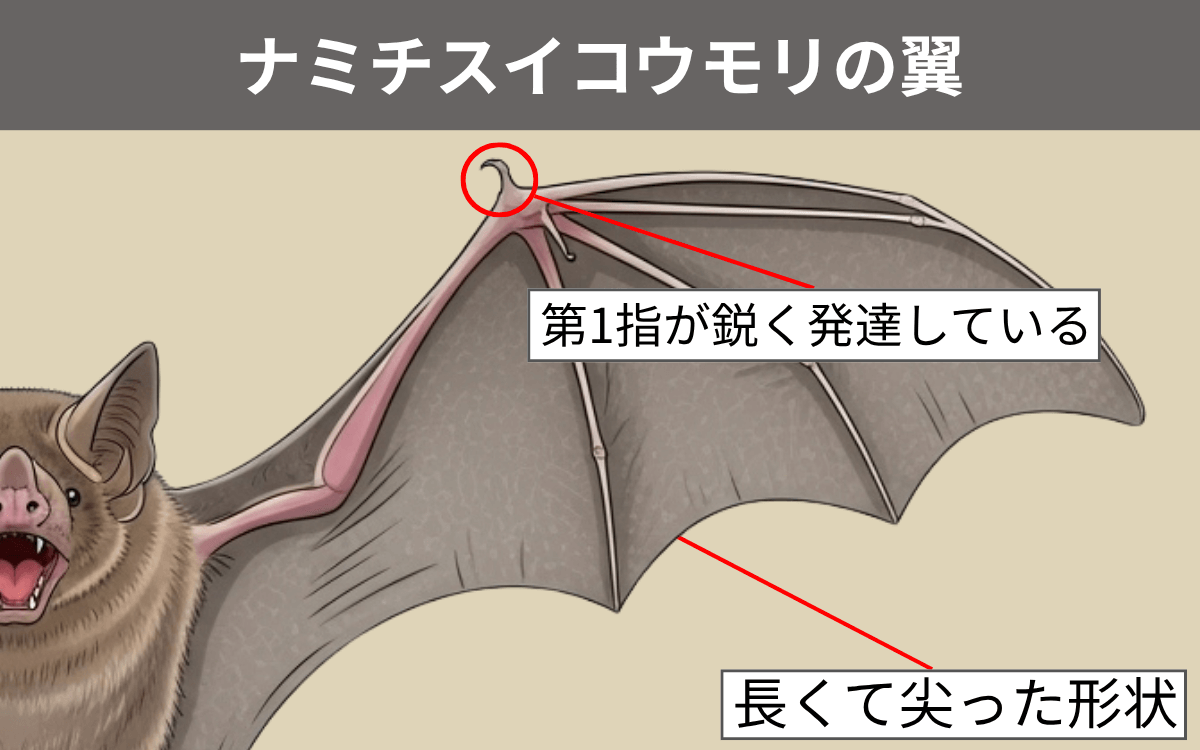

ナミチスイコウモリの翼

ナミチスイコウモリの翼は、長く尖った形をしています。翼を広げたときの大きさは35~40cm程度です。

翼開長が20cm程度のスズメよりも大きいと考えると、随分迫力がありますね。

エサを捕食する際に素早く飛んだり急旋回したりする必要がないため、尾膜が小さいことが特徴です。

人間の親指に相当する第1指が長くて鋭く、地面を移動したり樹を登ったりするときに活用しています。

ナミチスイコウモリのねぐら

ナミチスイコウモリは、洞窟や樹洞に100匹以上の集団で棲みつきます。ときには1,000匹以上の大所帯で暮らすことも。

集団はメスと幼獣のみで形成され、オスは縄張りを守りながら単独で行動します。

ナミチスイコウモリの繁殖

ナミチスイコウモリは、一度に1匹、年に二度出産します。成獣するまでの期間は約9ヶ月です。

1ヶ月程度で大人と同じくらいに成長するコウモリが多い中、哺育期が大変長い品種です。

ナミチスイコウモリのエサ

ナミチスイコウモリは、哺乳類の血だけをエサにして生きる珍しいコウモリです。

主な獲物は、ウマやウシ、ブタなどの家畜です。鼻にある熱感知センサーで血管の場所を探り当て、鋭い歯で皮膚に傷をつけて血を出します。

血を「吸う」のではなく、「舐め取る」ように摂取します。唾液に血を固まらせない成分が含まれており、血は延々と流れ続けます。

1回で30分間程度、自身の体重の40~50%もの血を摂取するというから驚きです。食後飛び立つときに身体を軽くするため、血を舐めながら尿を出すことも。

通常、コウモリは翼を使って飛びながら捕食や採餌を行いますが、ナミチスイコウモリは発達した四肢で地面を這いつくばり、ゆっくりと獲物に近づきます。

ナミチスイコウモリは人間を襲わないの?

ナミチスイコウモリが人間を襲うことは滅多にありません。

万が一襲われても死に至るほどの血は吸い取られませんが、噛み傷から狂犬病やエボラウイルス病などの感染症にかかる可能性があります。

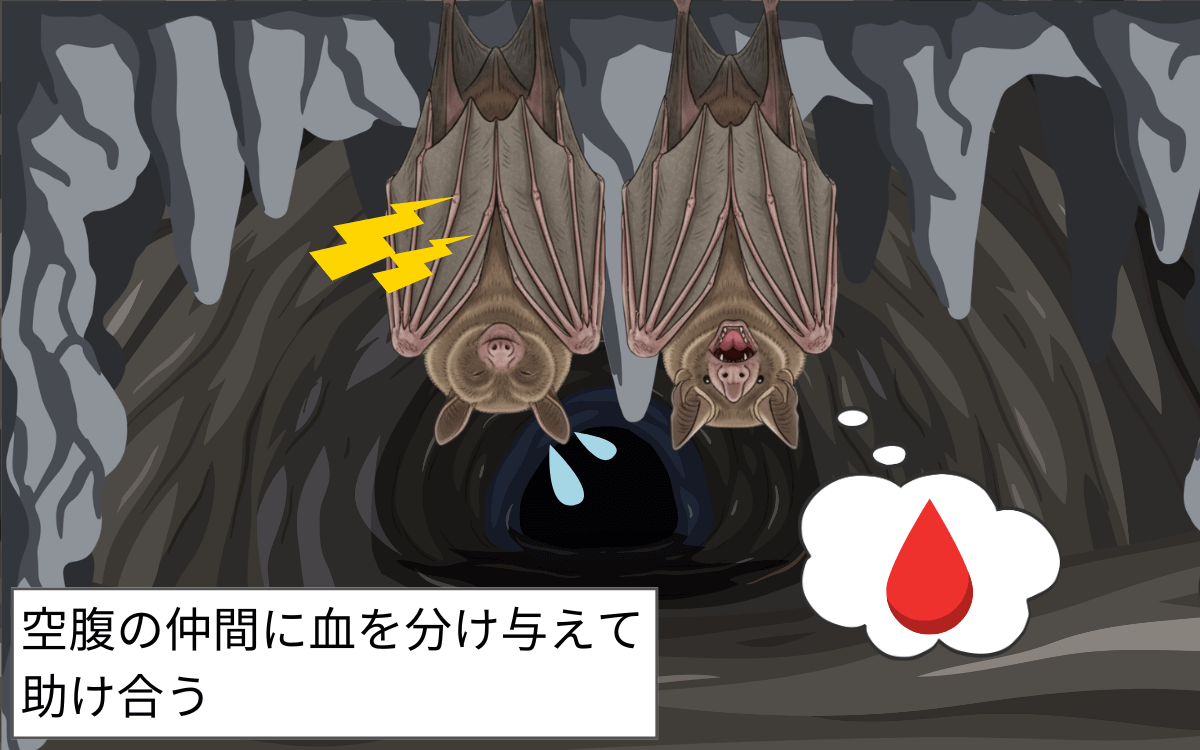

ナミチスイコウモリの驚くべき社会性

ナミチスイコウモリは、高い社会性をもつ動物で仲間同士で助け合って生きています。

ナミチスイコウモリは24時間血を摂取できないと死に至ります。腹をすかせた仲間がいると気がつくと、自身の摂取した血を口移しして救済することがあるのです。

自分が助けられた経験がなくても血を分け与えることがあり、仲間を思いやる社会的な行動が見られます。

チスイコウモリの種類

チスイコウモリは、ナミチスイコウモリ以外に2種が知られています。基本的な生態はナミチスイコウモリと同じですが、見た目の特徴や生息地が異なります。

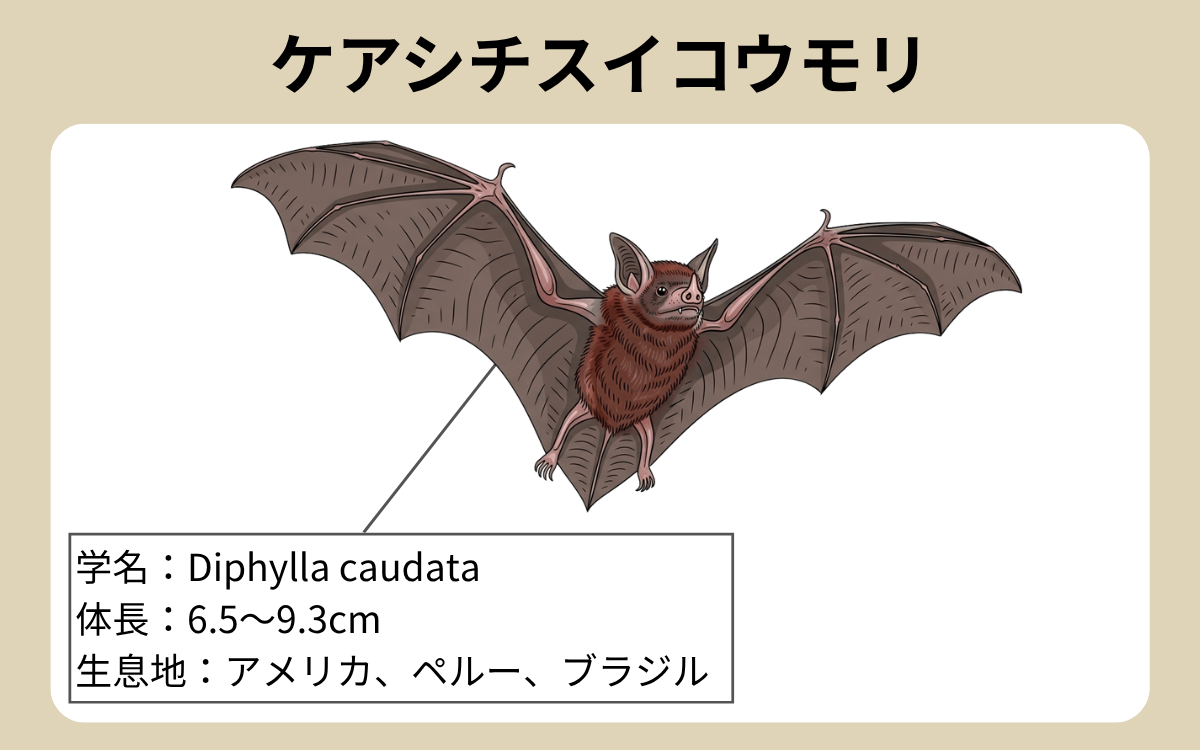

ケアシチスイコウモリ

| 学名 | Diphylla caudata |

| 英名 | Hairy-legged vampire bat |

| 和名 | 毛足血吸蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヘラコウモリ科チスイコウモリ亜科 |

| 体長 | 6.5~9.3cm |

| 体重 | 30~40g |

| 生息地 | アメリカ、ペルー、ブラジル |

| ねぐら | 洞窟、トンネル、樹洞 |

| 食性 | 哺乳類の血 |

ケアシチスイコウモリは、身体中にびっしりと毛が生えているチスイコウモリの1種です。

後ろ足の間に張っている膜にまで毛が生えています。ナミチスイコウモリと異なり、体毛は赤茶色もしくはすすけた茶色です。

アメリカ南部のテキサス州から、ペルーやブラジルまで広範囲にわたって生息しています。主に熱帯雨林に棲んでいますが、乾燥した草原に潜んでいることも。

歯の数は合計26本と、他のチスイコウモリより多いのが特徴です。そのため、一度により多くの血を摂取できると考えられています。

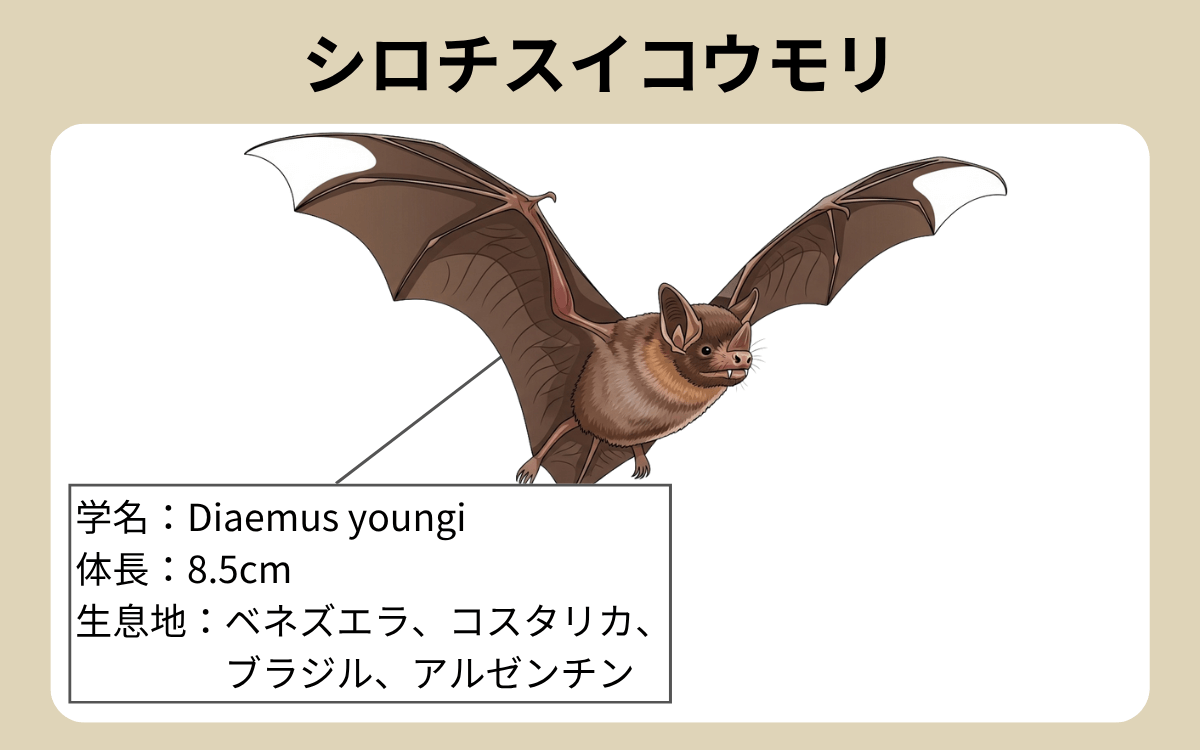

シロチスイコウモリ

| 学名 | Diaemus youngi |

| 英名 | White-winged vampire bat |

| 和名 | シロチスイコウモリ |

| 分類 | 翼手目ヘラコウモリ科チスイコウモリ亜科 |

| 体長 | 8.5cm |

| 体重 | 30~45g |

| 生息地 | ベネズエラ、コスタリカ、ブラジル、アルゼンチン |

| ねぐら | 洞窟、樹洞、バナナ園 |

| 食性 | 鳥類の血 |

シロチスイコウモリは、翼のふちが白いコウモリです。体毛はつやのある茶色をしており、アメリカ南部の熱帯地域に生息しています。

ケアシチスイコウモリと同様に、主に湿度の高い森林に棲んでいますが、乾燥している地域で暮らしていることも。

他のチスイコウモリと異なり、ニワトリやホロホロチョウなどの鳥類の血を舐めます。

チスイコウモリは動物園で見られる?

ナミチスイコウモリをはじめとするチスイコウモリは日本に生息していません。

それでは、動物園やエキゾチックアニマルのイベントなどで本物を見ることはできるのでしょうか。

チスイコウモリは動物園にいない

2025年10月現在、残念ながらチスイコウモリを展示している動物園はありません。

2021年、国立科学博物館の特別展で標本が展示されていたことがありますが、動いているチスイコウモリを見られるイベント情報はありませんでした。

チスイコウモリは飼育できない

エキゾチックアニマル専門店でコウモリがペットとして販売されているケースがありますが、チスイコウモリは販売されていません。

哺乳類の血をエサとするため、一般家庭での飼育は不可能です。

ペットとして飼育できるのは、果実を主食とするオオコウモリです。

人懐っこい性格でエサを用意しやすいため、エキゾチックアニマル専門店やイベントではオオコウモリが販売されています。

【こちらの記事もおすすめ】

日本に生息するコウモリ

チスイコウモリはアメリカ南部の熱帯雨林に生息しており、動物園に展示されていないため、日本でお目にかかる機会がありません。

しかし、日本にも多くのコウモリが生息しています。どんなコウモリが棲んでいるのか、生態を解説します。

日本には約35種のコウモリが生息している

コウモリは世界で約1,400種が確認されており、日本国内にも約35種が生息しています。

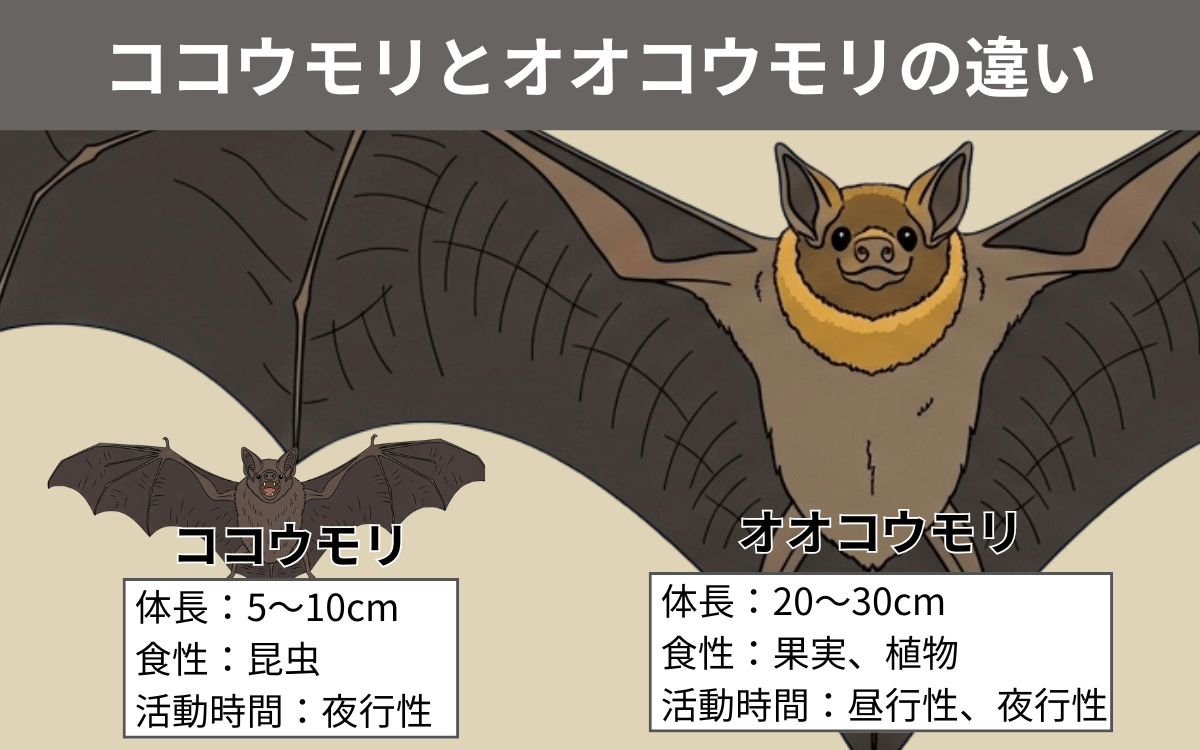

日本にいるコウモリはココウモリとオオウモリの2種類に大別され、それぞれまったく違う動物だといわれるほど生態が異なります。

ココウモリとオオコウモリの違い

| ココウモリ | オオコウモリ | |

| 体長 | 5~10cm | 20~30cm |

| 五感 | 視力が弱く、聴覚が優れている | 視力が優れている |

| 食性 | 昆虫 | 果実、植物 |

| 活動時間 | 夜行性 | 昼行性、夜行性 |

ココウモリとオオコウモリは、同じコウモリでありながら生態が大きく異なります。

ココウモリは、体長5~10cm程度の小さなコウモリです。山間部や森林など自然が豊かな場所だけではなく、住宅街にも姿を現します。

活動時間は夜で、極端に目が悪くほぼ周囲が見えていません。代わりに、超音波を使って物体との距離をはかり、移動したりエサを採ったりしています。

主に昆虫をエサとしており、品種によって好むものは多少違いますが、蚊やハエ、コガネムシなどの小さな昆虫を食べることが多いです。

オオコウモリは、体長20~30cm程度の大きなコウモリです。

あたたかい地域に生息し、東南アジアをはじめとした海外の亜熱帯地域でも多くの品種が確認されています。

夜だけではなく昼に活動する品種も存在し、優れた視力で天敵の居場所を確認したりエサを見つけたりします。

バナナやパパイヤなどの甘い果実を好むオオコウモリが多く、エサとなる果実の樹に棲みついている場合も。

なお、チスイコウモリは、超音波で獲物を探す夜行性という点でココウモリに近い特性をもっています。

ただし、昆虫を食べることはありません。チスイコウモリが属するヘラコウモリ科には、果実、花粉、脊椎動物など多種多様な食性をもつコウモリが含まれます。

たとえば、全身が真っ白なシロヘラコウモリもチスイコウモリと同じくヘラコウモリ科で、超音波を使う夜行性ですが、エサは果実です。

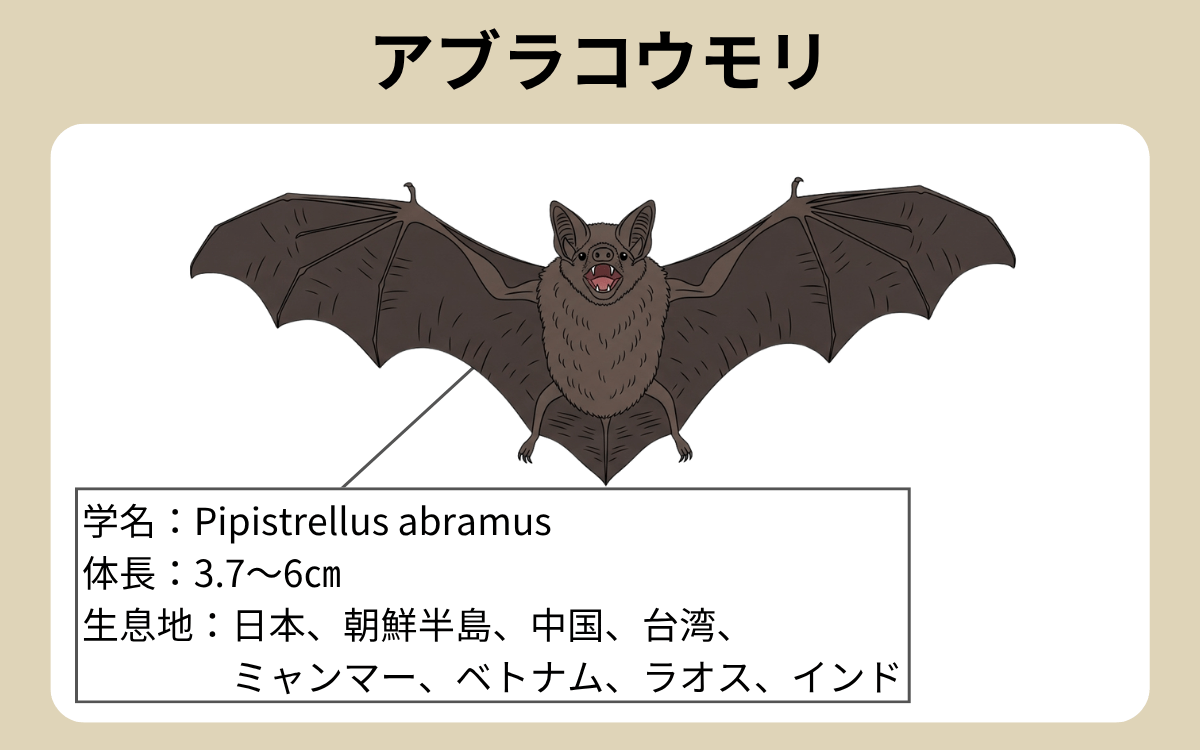

最も身近なのはアブラコウモリ

日本には約35種のコウモリが生息しています。その中で私たちの身近に生息しているのが、ココウモリの1種であるアブラコウモリです。

アブラコウモリは住宅街に現れる

| 学名 | Pipistrellus abramus |

| 英名 | Japanese pipistrelle |

| 和名 | 油蝙蝠 |

| 分類 | 翼手目ヒナコウモリ科 |

| 体長 | 3.7~6cm |

| 体重 | 5~11g |

| 生息地 | 日本、朝鮮半島、中国、台湾、ミャンマー、ベトナム、ラオス、インド |

| ねぐら | 民家、高架橋、地下水路 |

| 食性 | 昆虫 |

識別図鑑 日本のコウモリ|株式会社文一総合出版

アブラコウモリは、山間部や森林など自然豊かな場所だけではなく、住宅街にも姿を現します。

都市開発による森林伐採で採餌場所を失い、住宅街近くの雑木林や河川、水田でエサを食べるようになったためです。

アブラコウモリが好む蚊やユスリカ、ヨコバイやウンカなどの小さな昆虫は、人々が暮らす街中、およびその周辺に多数生息しています。

【こちらの記事もおすすめ】

アブラコウモリは民家に棲みつく

アブラコウモリは、チスイコウモリのように血を吸うことがないですが、民家に棲みついて人間にさまざまな被害をもたらします。

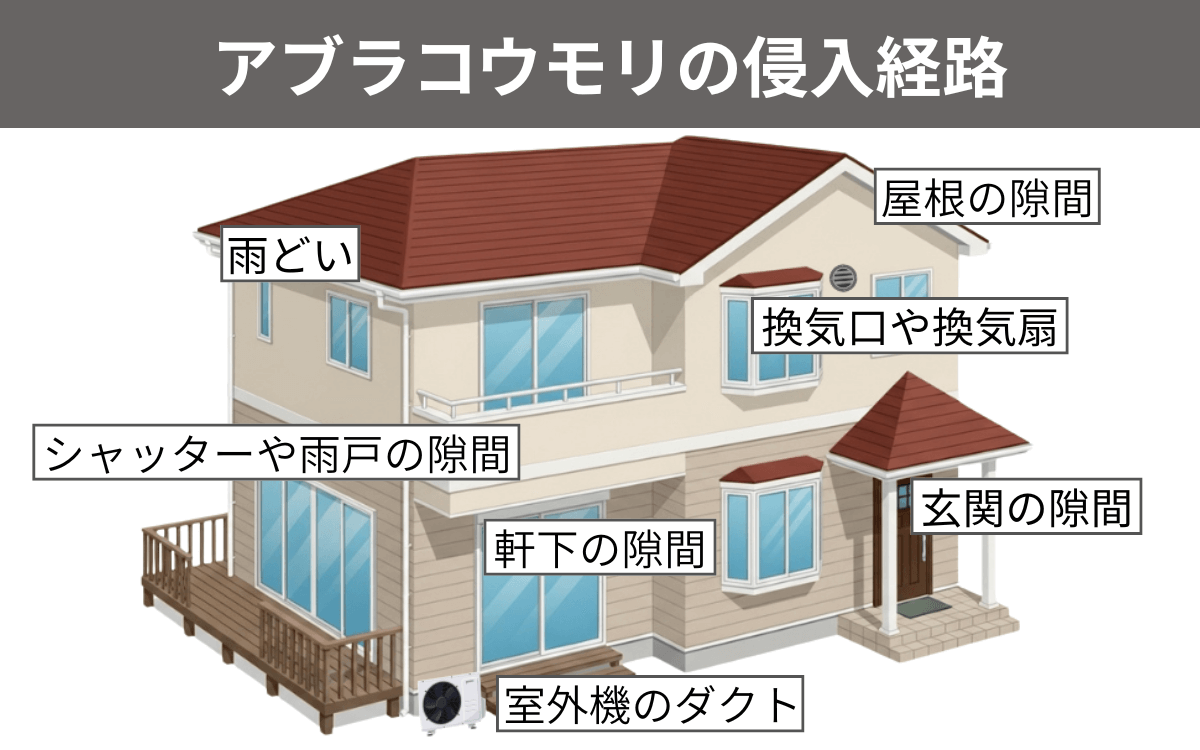

アブラコウモリは住宅街近くでエサを食べた後、民家に侵入します。

民家の中には、アブラコウモリが好む暗くてジメジメした場所が多いため、食後のねぐらとして絶好の休息ポイントなのです。

「一体どこからコウモリが入ってくるの?」と不思議に思う方もいるかもしれませんが、アブラコウモリは身体が小さいため、1~2cmの隙間さえあれば簡単に民家に忍び込みます。

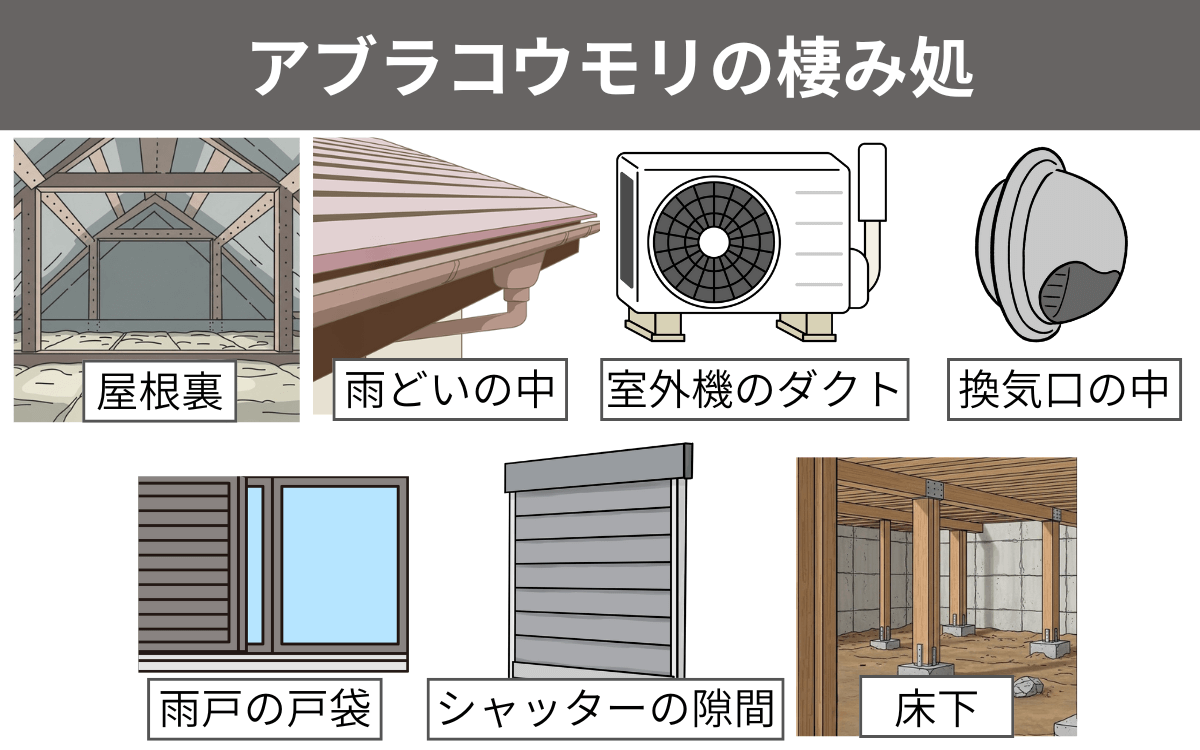

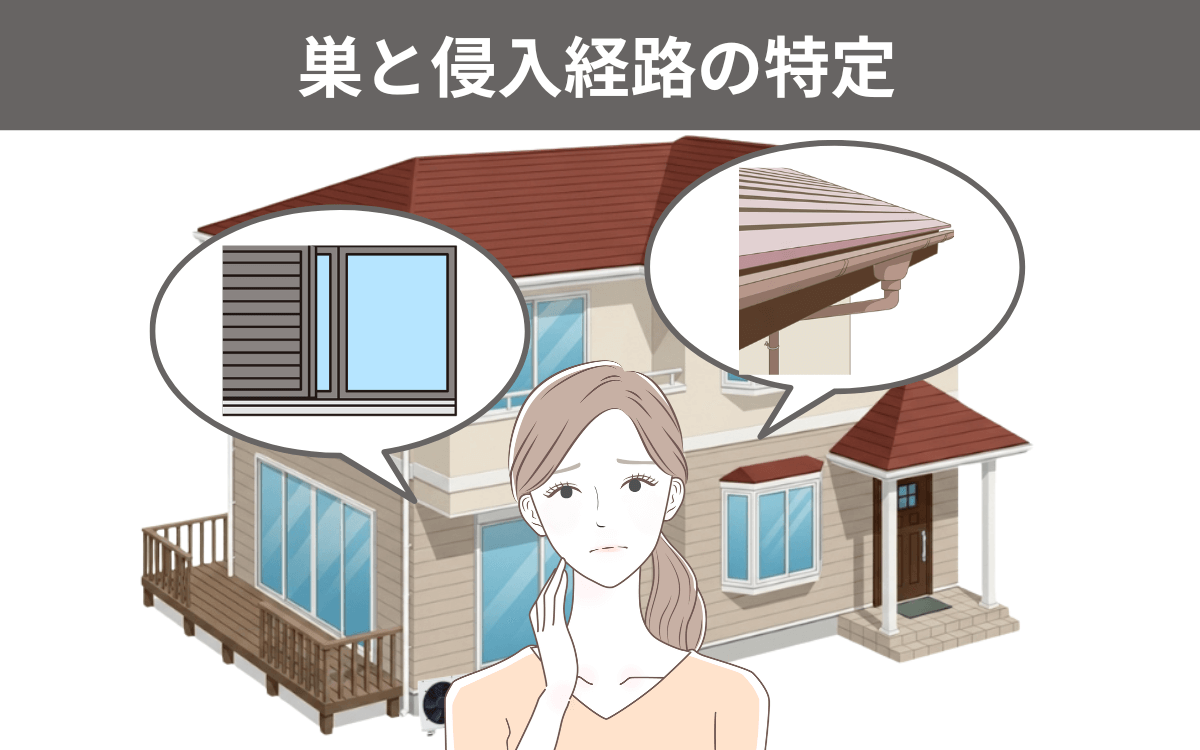

主な侵入経路は以下のとおりです。

・屋根の隙間

・軒下の隙間

・玄関の隙間

・雨どい

・室外機のダクト

・換気口

・換気扇

・シャッターの隙間

・雨戸の隙間

侵入後、一時的に休むだけではなくそのまま棲みつく場合があります。

屋根裏や床下、シャッターの隙間や雨戸の戸袋などは、アブラコウモリが棲むのに最適な環境。

帰巣本能が強いため、一度訪れると何度も出入りして子どもをつくり、集団で巣を形成します。

アブラコウモリが棲みつきやすい場所は以下のとおりです。

・屋根裏

・雨どいの中

・室外機のダクト内

・換気口の中

・雨戸の戸袋

・シャッターの隙間

・床下

コウモリの巣づくりといっても、鳥のように枝や葉を集めて寝どころをつくるわけではありません。

棲みついた場所に集団で身を寄せ合い、ぶら下がっているだけです。つまり、棲みつく場所そのものが「アブラコウモリの巣」と化します。

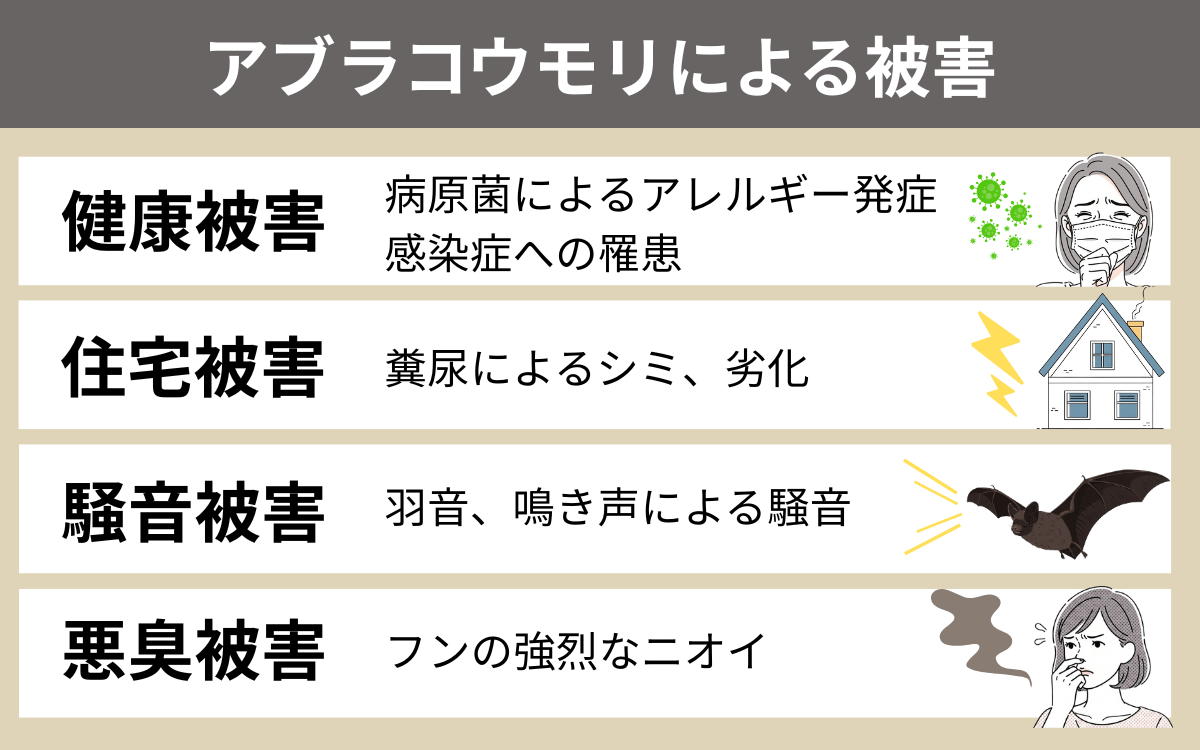

アブラコウモリがもたらす被害

「コウモリが家に棲みつくなんて気持ちが悪い」と嫌悪感を抱く方は多いでしょう。

アブラコウモリは、精神的ストレスだけではなく、健康被害や住宅被害など、生活をおびやかす被害をもたらします。

健康被害

アブラコウモリは一晩に100匹以上の昆虫を食べる大食漢で、その分排泄するフンも大量です。

最低でも10匹以上棲みつくため、巣の中にはおびただしい量のフンが蓄積されます。

アブラコウモリのフンの特徴は、乾燥していてボロボロと崩れやすい点です。

そのため、空気に菌が舞いやすく、人間が吸い込むと咳や鼻炎などのアレルギー症状を発症することがあります。

さらに恐ろしいのは、感染症への罹患です。野生のコウモリはさまざまな感染症のウイルスを保有している可能性があります。

コウモリ自身は免疫が強いために症状が出ませんが、身体に触れた人間や動物が感染する可能性が高いです。

以下は、過去に野生のコウモリを媒介して人間がかかったことのある感染症です。

| 感染症 | 潜伏期間 | 症状 | 致死率 |

| SARS | 2~10日 | 発熱、悪寒、筋肉痛 ※肺炎への進行し呼吸困難に陥るケースあり |

9.6% |

| ニパウイルス感染症 | 4~14日 | 発熱、頭痛、目まい、嘔吐 ※意識障害、筋緊張低下、高血圧、多呼吸を発現する可能性もあり |

32% |

| 狂犬病 | 30~90日 | 発熱、頭痛、全身倦怠、嘔吐、恐水症、恐風症 | 100% |

| エボラウイルス病 | 2~21日 | 発熱、全身倦怠、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹 ※意識障害が発現する可能性もあり |

50% |

| ヒストプラスマ症 | 3~17日 | 発熱、頭痛、悪寒、疲労感、咳 | ほぼ0% ※免疫機能に障害がある場合は死に至る危険性あり |

狂犬病やエボラウイルス病など、致死率が非常に高い感染症もあります。

また、小さなお子さまや高齢者、免疫力が弱い方がかかると重症化するおそれのある感染症も。

もしアブラコウモリのフンや実体を自宅内で見つけても、絶対に素手で触らないようにしましょう。

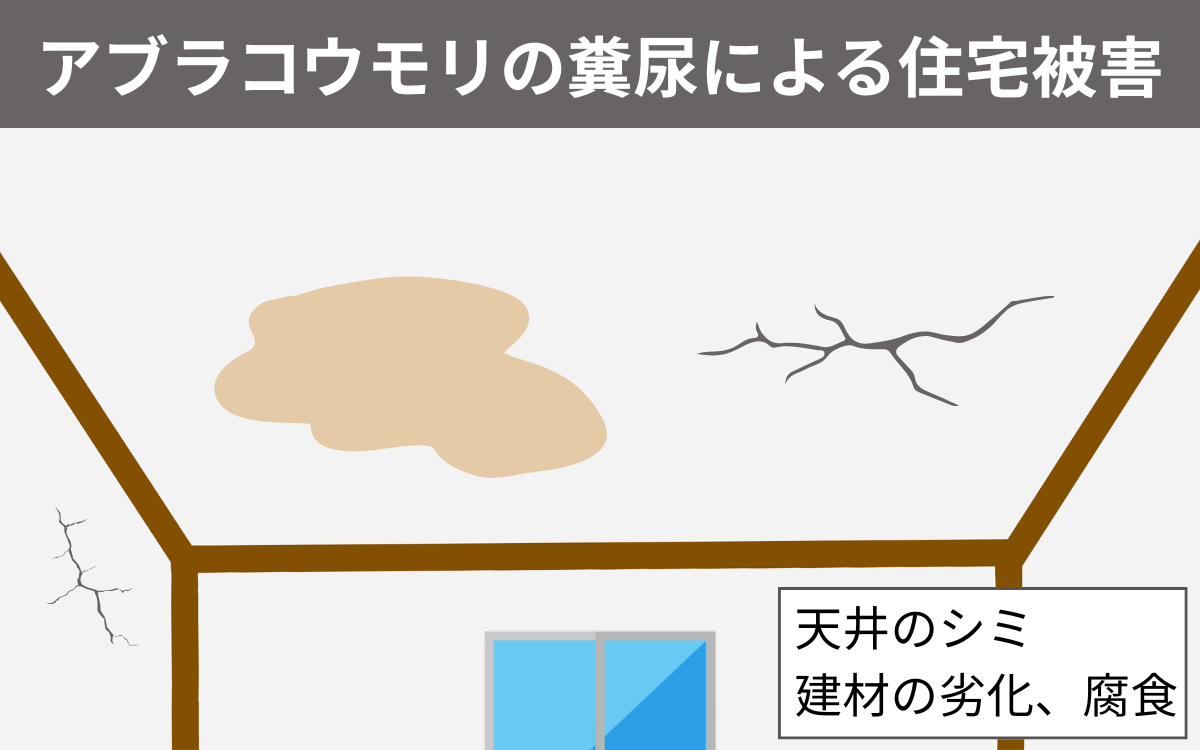

住宅被害

アブラコウモリは巣の中で大量の糞尿を排泄します。

屋根裏にいる場合は一面がフンで覆いつくされたり、雨戸の戸袋にいる場合は中がびっしりとフンで埋め尽くされたりするほどの量です。

糞尿は住宅の建材を劣化させる成分をもっています。

そのため、アブラコウモリの排泄物をそのままにしておくと、天井や壁にシミができたり、シャッターや雨戸が錆びたりします。

建材が腐食して住宅の耐久性が低下すると、地震や台風などの災害時に倒壊する可能性が高まり、大変危険です。

加えて、腐食した建材にはシロアリが発生することがあり、食害にあうとさらに住宅がもろくなります。

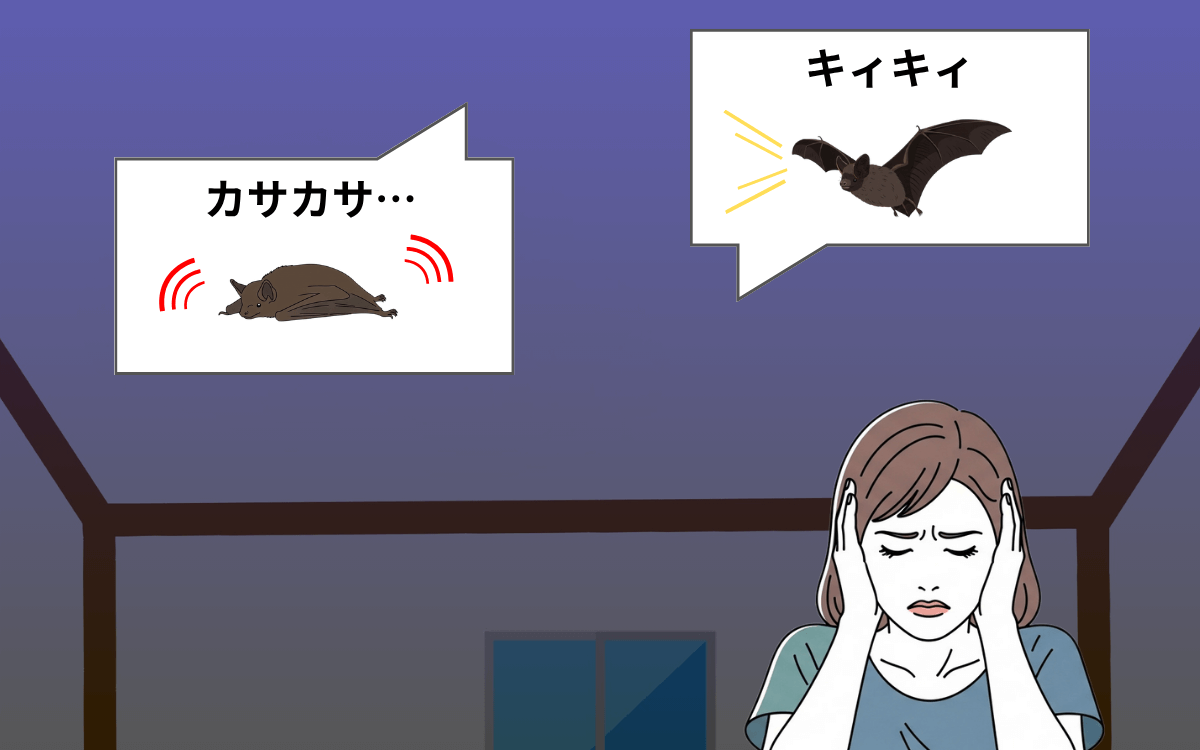

騒音被害

アブラコウモリは、住宅内を移動する際に天井や壁の隙間を這いまわります。移動時に身体が断熱材に擦れて「カサカサ」と音が発生します。

1匹だけならあまり気になりませんが、アブラコウモリは集団で棲みつく動物です。

10匹以上のアブラコウモリがあちこちを這いまわったら、住宅内に騒音が響き渡るでしょう。

鳴き声をあげることは滅多にないものの、危機を感じると「キィキィ」と甲高い声を出します。

アブラコウモリの存在を疑って天井や壁を叩くと、鳴き声を発してさらにうるさくなる可能性があります。

アブラコウモリは夜行性です。人間が寝る頃に活発に行動するため、騒音が発生すると安心して眠れず、ストレスが溜まるでしょう。

悪臭被害

アブラコウモリのフンは、ドブ臭とアンモニア臭をまぜたような独特のニオイを発します。鼻をツーンと刺激する、他では感じる経験のない悪臭です。

屋根裏や床下に大量のフンが蓄積すると、一室だけではなく住宅全体にニオイが充満します。

雨が多く湿度の高い梅雨の時期はさらにニオイが強まり、自宅にいるだけで気分が悪くなってしまうでしょう。

アブラコウモリが棲みついたら駆除しよう

自宅にアブラコウモリが棲みつくとさまざまな被害に悩まされます。一刻もはやく安心した生活を取り戻すために、アブラコウモリはすみやかに駆除しましょう。

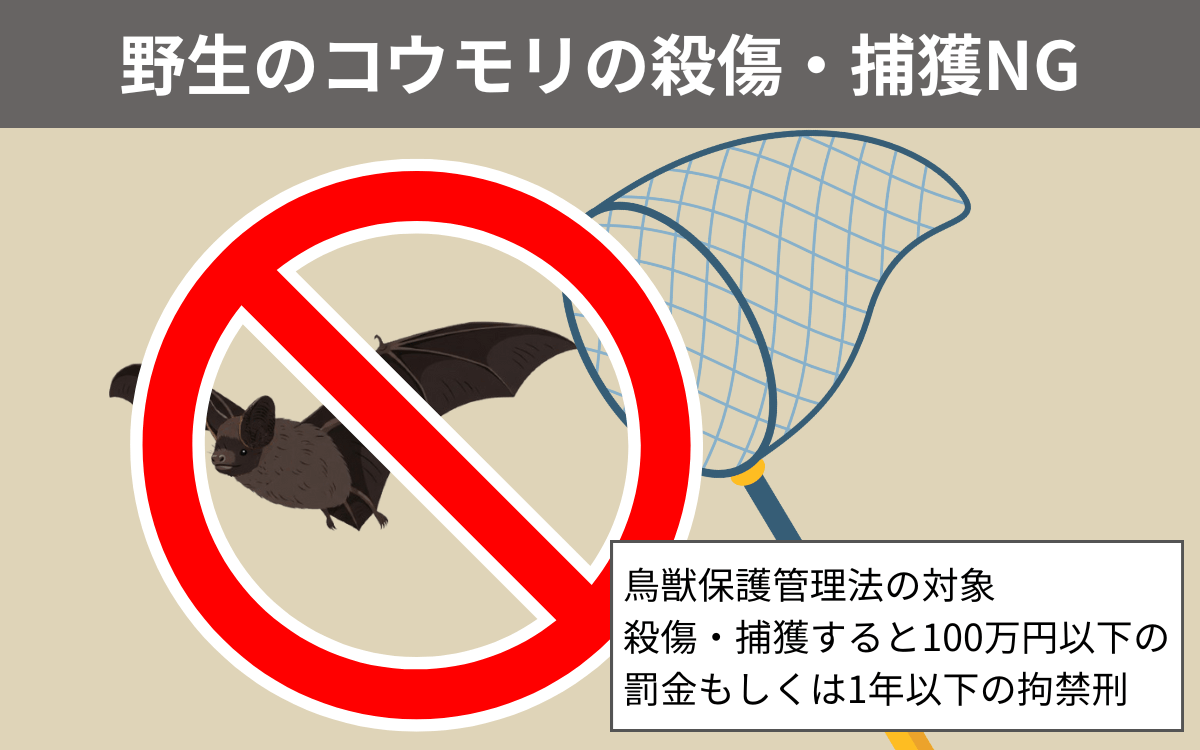

アブラコウモリの殺傷と捕獲はNG

日本では、鳥獣保護管理法により野生のコウモリの殺傷と捕獲が禁止されています。アブラコウモリも例に漏れず保護対象です。

駆除する際に誤って傷つけたり殺したりすると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金が科せられます。

そのため、アブラコウモリを駆除する際は、傷つけず、殺さず、捕まえず、「追い出し」をしなければなりません。

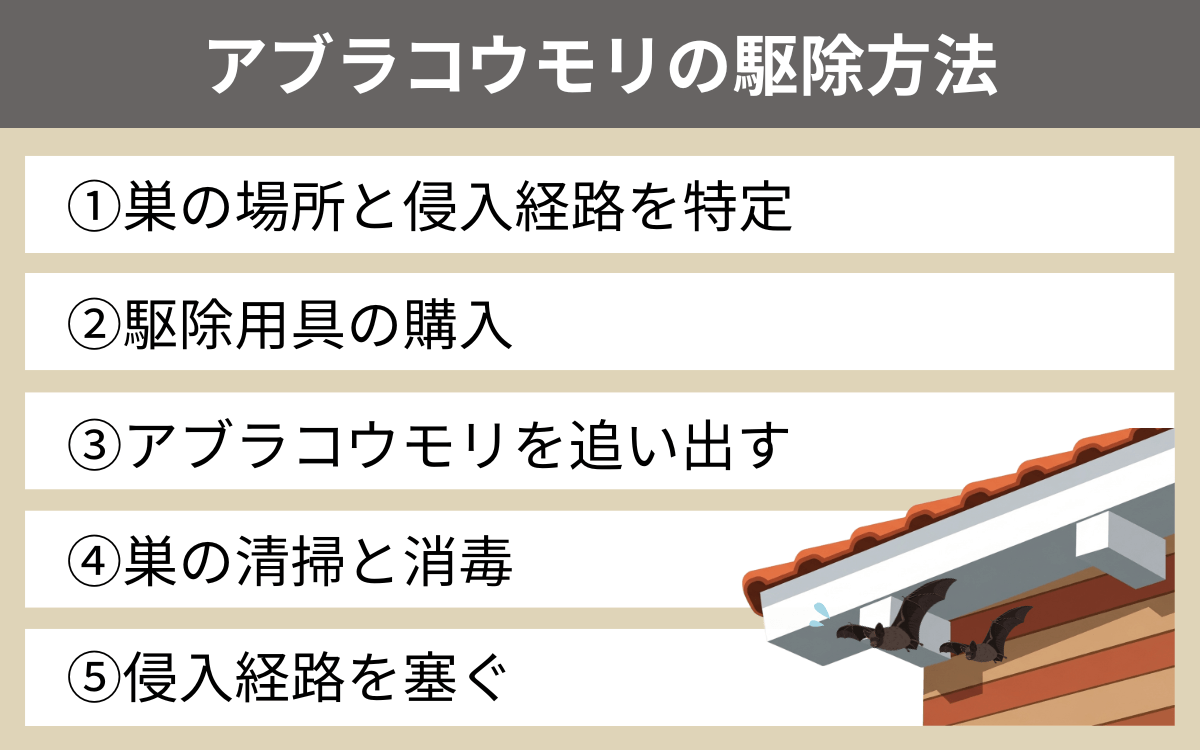

駆除手順①巣の場所と侵入経路を特定

駆除をはじめる前に、巣の場所を侵入経路を特定しましょう。

正しく巣の場所を把握しないと完全に駆除できないうえ、侵入経路がわからないと再来防止対策ができないためです。

日没後20~30分でアブラコウモリはエサを探すために外に出ます。

その時間帯に自宅周辺を観察し、どこからアブラコウモリが出入りするのかをチェックしましょう。

もし実体の確認が難しい場合は、フンが落ちている場所、悪臭のひどい場所を頼りにすると、巣と侵入経路を特定しやすいです。

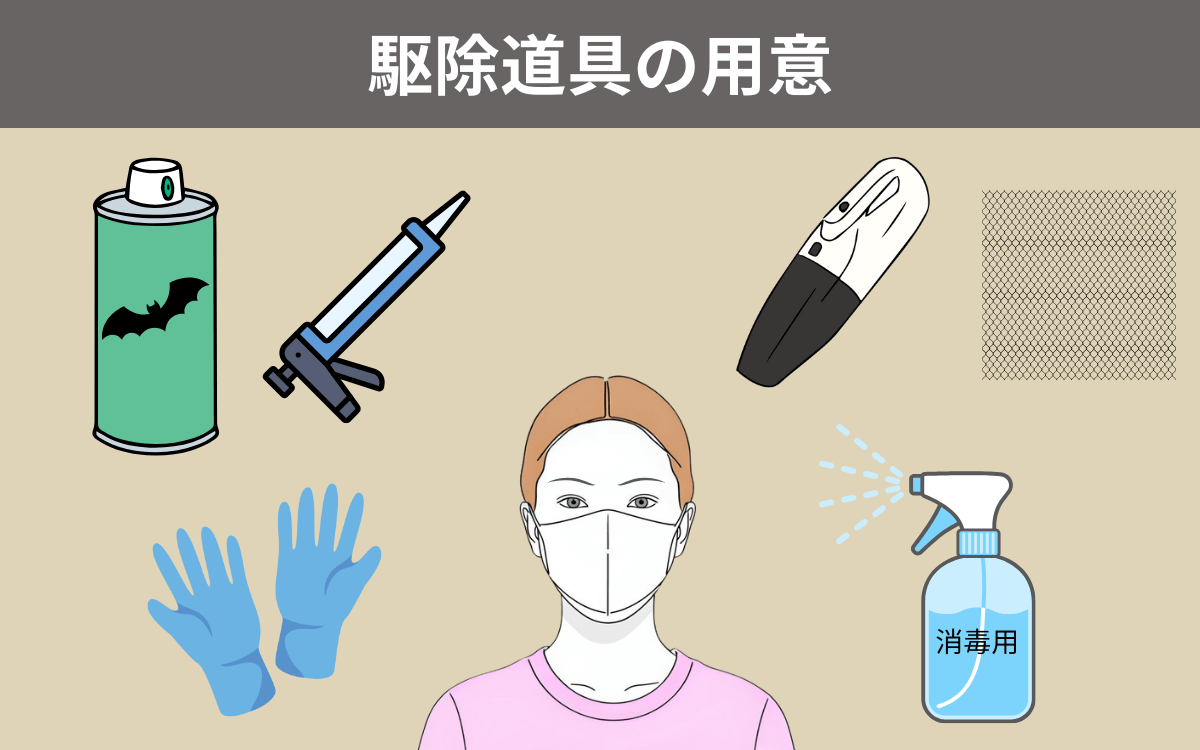

駆除手順②駆除道具の購入

巣と侵入経路を特定できたら、駆除に使う道具を用意しましょう。主に必要なものは以下のとおりです。

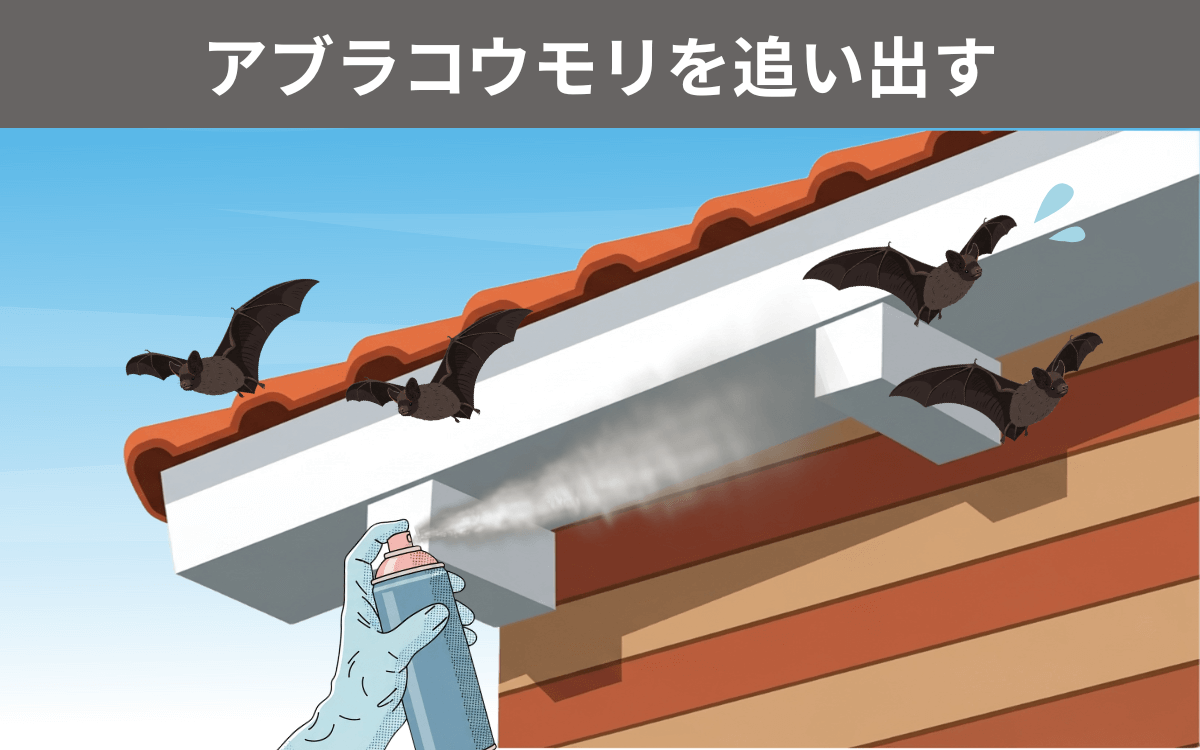

駆除手順③アブラコウモリを追い出す

駆除用具をそろえたら、アブラコウモリを追い出します。

巣の隙間、もしくは侵入経路に忌避スプレーのノズルを差し込み、一気に噴射しましょう。

一度ではアブラコウモリを一掃できません。すべて追い出すまで何度も噴射する必要があります。

忌避スプレーに人体に有害な成分は入っていませんが、気管支が弱い方はマスクをつけての作業をおすすめします。

また、忌避スプレーを噴射すると、巣の隙間から次々とアブラコウモリが姿を現し、勢いよく飛び去って行きます。

身体は小さいものの翼を広げると20cm程度の大きさのため、目の前を横切られると多くの方は驚くでしょう。

びっくりした拍子に転んで怪我をしないよう、周囲の不要なものを片づけたり腕や足を守るために長袖長ズボンを着たりしておくと安心です。

さらに注意が必要なのは、2階以上での高所作業の場合。

ベランダの隙間や高い位置の換気口に忌避スプレーを噴射する際、脚立や梯子に乗って作業する方が多いでしょう。

アブラコウモリが飛び出してきた拍子に足場から落下すると、大事故につながりかねません。

高所で駆除作業をする場合は、他の人に脚立や梯子を支えてもらうなどのサポートをお願いしましょう。

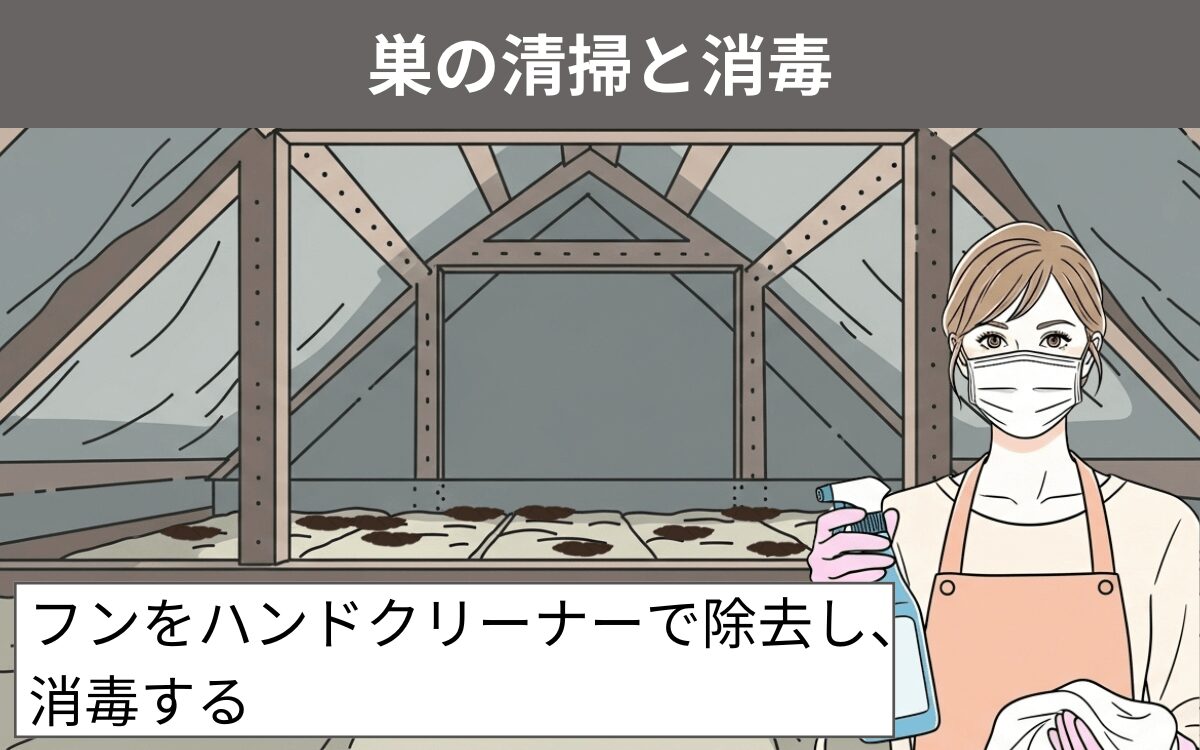

駆除手順④巣の清掃と消毒

アブラコウモリをすべて追い出したら、巣の中を清掃します。

おびただしい量のフンをハンドクリーナーやホウキとちり取りで除去します。

菌を吸い込んだり、直接フンに触れないように必ず防じんマスクとゴム手袋を着用しましょう。

フンを清掃したら、巣の中をアルコールで消毒します。スプレーで噴射すると、残っているフンの菌が舞う可能性があるため、雑巾にしみこませて拭くと安心です。

また、フンにおびき寄せられたゴキブリやダニが潜んでいる場合があるため、殺虫剤も用意しておきましょう。

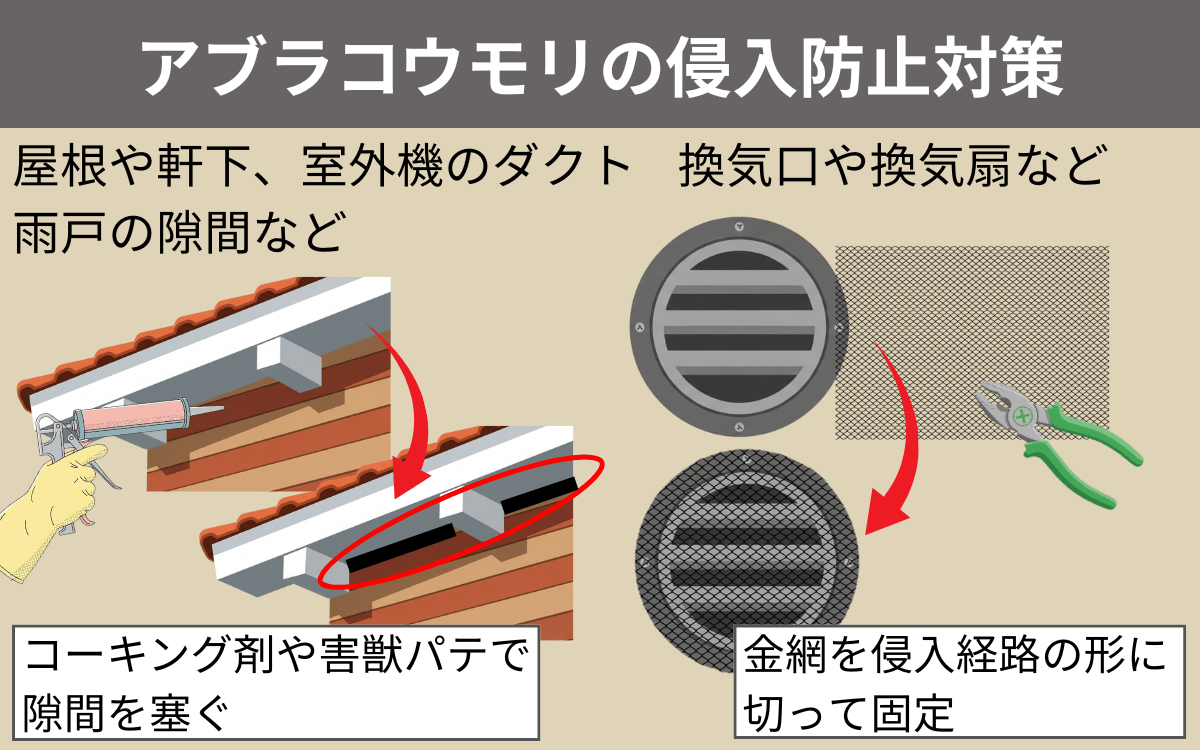

駆除手順⑤侵入経路を塞ぐ

巣の中の清掃と消毒が終わったら、侵入経路を塞ぎます。

アブラコウモリは帰巣本能が強いため、追い出してもまた戻ってくる可能性があります。もし再来しても侵入されないよう、しっかりと経路を塞ぎましょう。

侵入した場所によって使用する防部材が違います。

屋根や軒下の隙間、亀裂など、密閉しても問題のない場所なら、コーキング剤や害獣パテで完全に封鎖しましょう。

チューレスねずばんパテ|住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

換気口や換気扇など、密閉すると生活に支障が出る場所の場合は、網目が1cmよりも小さい金網で封鎖します。

アブラコウモリはハッカのニオイを苦手とするため、ハッカ成分配合の置き型の忌避剤を巣や侵入経路の近くに置くと、再来を防止できます。

ハッカ油のスプレーを自宅周辺に散布するのも効果的です。

自分での対応が不安ならプロに依頼

アブラコウモリは健康被害や住宅被害を及ぼす、害獣としての一面をもっています。自宅に棲みつかれた場合は、なるべくはやく駆除しましょう。

今回紹介した手順を踏めば自分で駆除することは可能です。

しかし、「コウモリを目の前にするのはこわい」「アレルギーや感染症にかかるのが心配」「自分で完全に追い出す自信がない」と不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。

また、屋根裏や床下には、人が出入りする穴がない場合があります。アブラコウモリに棲みつかれた際は、点検口を設置しなければなりません。

点検口をつくるには、専用の用具をそろえるほか、建築の知識や経験が必要です。一般の方で対応するのは非常に難しいでしょう。

アブラコウモリ駆除を自分で行うのが不安、もしくは難しい場合は、駆除専門のプロに依頼しましょう。

どこに棲みついているアブラコウモリでも、しっかりと巣を特定して徹底して駆除し、清掃と消毒、侵入防止対策まで行います。

アブラコウモリ被害にお悩みの際は、ぜひプロに相談してみてください。

まとめ

ナミチスイコウモリをはじめとするチスイコウモリについて解説しました。

チスイコウモリは血だけをエサにする唯一のコウモリです。アメリカ南部の熱帯地域の生息しており、日本では目にする機会がありません。

日本にも約35種のコウモリが生息しており、中でもアブラコウモリは私たちの身近に潜んでいます。

民家に棲みつき、健康被害や住宅被害、騒音被害や悪臭被害をおよぼします。

自宅にアブラコウモリに棲みつかれた場合は、ぜひプロへの駆除依頼をご検討ください。

害虫害獣コンシェルジュは、現地調査から追い出し、巣の清掃と消毒、再来防止対策を徹底して行います。

アブラコウモリ被害にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

- 現地調査・お見積り:無料

- 忌避液散布:19,800 円/30㎡まで

- 侵入口閉鎖作業:500 円/箇所~

- 清掃作業:2,200 円/㎡

※現地地調査・お見積りは対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。

害虫害獣コンシェルジュは、害虫害獣に関する正しい知識を発信し、厳格な品質管理基準をクリアした害虫害獣駆除のプロとのマッチングサービスを提供するサイトです。編集部では「自分でできること」と「プロに任せるべきこと」を明確にし、依頼前の不安解消を目指しています。

Related Articles

関連コラム

-

ジャワオオコウモリはどのくらいの大きさ?生態を解説

- コウモリ

ジャワオオコウモリは東南アジアに生息する巨大なコウモリです。 翼を広げると2m近くにまで及ぶほど大き...

-

コウモリの活動時間は夜!活動時期・棲みついたサインも紹介

- コウモリ

自宅にコウモリが潜んでいることを疑ってはいるものの、活動している時間がわからず特定するのに苦労してい...

-

ストローオオコウモリってどんなコウモリ?生態を解説

- コウモリ

ストローオオコウモリは全身が藁色の体毛に覆われているコウモリです。 アフリカ大陸の広範囲に生息してお...

-

オガサワラオオコウモリの実態!絶滅危機の日本固有種

- コウモリ

オガサワラオオコウモリは、小笠原諸島にのみ生息する日本の固有種です。 生育環境の変化により、現在絶滅...